シリーズ・ニッポンの性教育(2) 性について学ぶ権利を奪われている子どもたち

社会 教育- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「先生たちの指導は間違っていた」卒業生の厳しい言葉

水野哲夫さんは25歳で教員になり、私立の女子高に勤め始めた。それから数年後、1980年代初めに、助産師として働く卒業生を招き、学校で後輩たちに話をしてもらう機会があった。その後の慰労会の場で、彼女は水野さんたち教員に、「先生たちの指導は間違っていて、私たちを苦しめた」と厳しい言葉を投げかけた。

彼女が指摘した「指導」とは、コンドームを持っていたりすると、「不純異性交遊」をしているから生活を改めるようにと保護者を呼び出し、三者面談をするなどの学校側の対応のことだった。面談では、生徒に付き合いをやめるように強要していたという。

「そういう子は『悪い子』で、排除すれば学校の運営はうまくいくと上の方から言われ、疑いもせずにそんな指導をやっていました。私自身も性について無知だったのです。コンドームを持っているということは、性に関する知識と意識があるということです。それなのに、『生活が乱れている』と指導していました。また当時は保護者も何も言わず、生徒たちも学校から目をつけられては困ると、反抗することはありませんでした」

卒業生の厳しい指摘で自分の間違いに気づいたが、水野さんにはそれと同じくらいショックだったことがある。

「実は同じ教員の中には、自らの判断でそういう指導をしない人もいたのです。彼らは『おかしい』と思い、実行しなかった。先輩だけでなく、私の同期にもそういう人がいました。同じ組織の中で、彼らと違って自分は『性』と『人権』を結びつけて考えられず、性について間違った指導をして生徒の人権を踏みにじるおかしさに気づくことができなかった。それがショックでした」

性教育が始まって生徒に起こった変化

ちょうど同じ頃、水野さんの働く学校では体制が変わり、教員たち自身が相談してカリキュラムを新たに作成することになった。そこに性教育も加えた。水野さんたちはジェンダー研究者などを招き、まずは自分たちが学ぶことから始めた。そして2年間の研修を経て、1996年に1年生の必修として「性と生」の授業を始めた。

しかし、当初は教員たちも体の名称を言うことにすら抵抗感があったという。1学期の間、ずっと「ヴァギナ」「ペニス」ではなく「お股」と言っていたり、人の性交について「おしべ」「めしべ」で説明したりする先生もいた。一方で、生徒たちはどうだったのか。

「生徒たちはすぐに、これが大事なことだと理解しました。1990年代後半のこの頃は、『援助交際』や『ブルセラ』などで、女子高生が性の商品化の対象にされていました。生徒たちからは、『なぜ私たちばかりが“性の乱れ”と問題にされるのか。なぜ買う側の男性は問題にならないのか』と疑問が出るようになりました。『自分たちは商品ではない』『性の商品化とは何か』といった問題に文化祭で取り組むクラスもありました」

13歳までに性交について教えることができない

知ることで疑問が生まれ、自ら考え始めた生徒たち。それから約20年の時が経った。当時と現在、水野さんが教える生徒たちには、違いがあるという。

「今でも女子高生は『JK』などと呼ばれて、性の商品化の対象とされています。ただ、20年前の生徒たちは、荒削りでもモノをはっきりと言いました。素行の悪い子もたくさんいましたし、反抗もしましたが、生き生きしていました。今の生徒は、反抗する力を奪われているように感じます。『言わないほうが得』『長いものには巻かれろ』という雰囲気がどんどん強くなってきている。そのため今は、生徒たちの本音が分かりづらい。だから、教師側から生徒に話しかけ、気持ちを聞き出すようにしています」

水野さんが教える内容も、時代とともに変わってきた。

「昔は体の仕組みが中心でした。それは当たり前でやらなければならないことですが、2010年ごろ以降は、ユネスコの『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』に学び、包括的な性教育をしています。人間関係や性の商品化、性暴力などの社会の中の性と生の問題なども含めて取り扱うようになりました。また、多様性を性教育の基盤に据えています。以前から多様性は扱ってきましたが、性的少数者を『こういう人もいる、差別してはいけない』というように他人事として扱っていました。今は私たち自身が多様な性を織りなしている、性は多様だという意識を持つことを最初に教えます」

近年はインターネットやSNSの発達で、多くの情報を得られるようになった。それによって、生徒たちの性に関する知識に変化はあったのだろうか。

「高校や大学で講義をした際に出てきた質問を集めていますが、基本的にその中身は変わっていません。『性器の大きさはなぜ人によって違うのか』『精液を飲んだら妊娠するのか』などです。情報がたくさんあるようで、その実態はジャンク情報です。その上、いまだに公立中学校で性教育に充てる時間は、女子栄養大学の茂木輝順氏らの調査によれば、3年間でたったの約9時間です。また日本の刑法の、性行為の同意能力があるとみなされる年齢の下限である『性的同意年齢』が13歳であるにもかかわらず、学習指導要領に小5理科で『受精に至る過程は取り扱わない』、また中1保健体育で『妊娠の経過は取り扱わない』などの『歯止め規定』があります。そのため13歳までに性交などについて教えることができない。これはおかしい」

学ぶ権利を奪われ大人になっても性の知識が乏しいまま

性教育に反対する人たちは、「寝た子を起こすな」と言う。これは、わざわざ性的好奇心を喚起することはない、自然に学ぶ、ということだ。本当にそうだろうか? 水野さんはこう反論する。

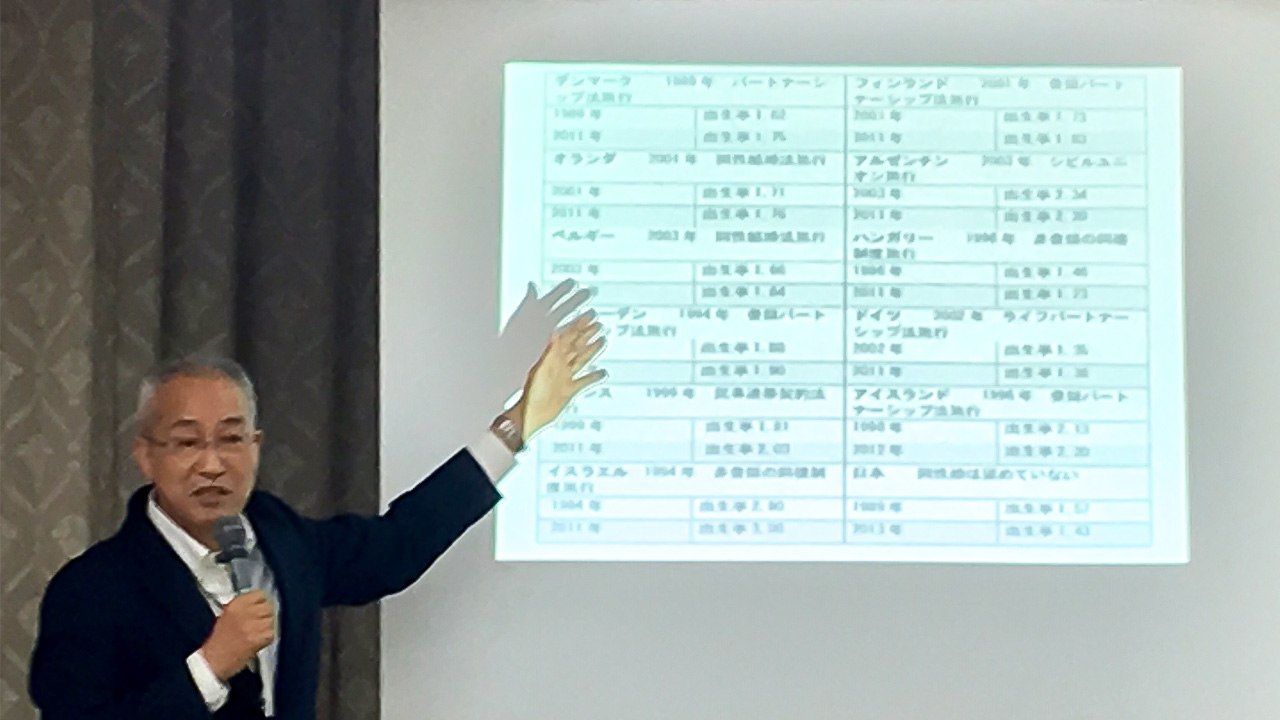

「例えば、イギリスのカーディフ大学とスイスの不妊治療の製薬会社『メルクセローノ』が共同で実施し、2011年に発表された『スターティング・ファミリーズ』という18カ国の妊娠希望カップル対象の意識調査があります。このうち『妊娠に関する知識の程度』の調査の中の基本的だと思われる質問で、日本人男女の正答率はとても低かったのです」

その質問は「健康なライフスタイルであれば受胎能力がある」「月経がない女性でも受胎能力がある」「男性が精子を産生するなら授精能力がある」「男性が勃起できることは授精能力があることを示す」など。これらは、いずれも誤りだ。日本の男女の正答率は、「男性が精子を産生するなら授精能力がある」との問いでは18カ国中最下位。ほかの質問ではいずれも17位だったという。

「真剣に子どもが欲しいと思っている、大人のカップルの知識がこの程度だったのです。各国と比べて、明らかに知識量が足りない。つまり、教育が違うということ。妊娠に必要な知識も与えず、政治家は『子どもを3人産め』と言っているのです。自然に学べばいい、と言いますが、そこで得られる知識はせいぜい性交のことくらい。性と人権の関係のほか、デートDV(交際中のカップル間で起きる暴力)やセクハラの本当の問題点などは、主体的に学んで同世代と話し合わなければ身につきません」

こうした中で今年、東京都の「性教育の手引」が14年ぶりに改訂された。保護者の了解が得られれば、避妊や人工妊娠中絶など学習指導要領の範囲外の内容も教えることができるとしている。水野さんはこの改訂を経てこれから必要なのは、「学校の中で性教育ができる環境」だという。

改訂された東京都の「性教育の手引」に掲載された中学校の指導事例

| 生殖に関わる機能の成熟 | 1年:保健体育科 | 11時間 |

| 異性の尊重と性情報への対処 | 1年:保健体育科 | 11時間 |

| 男女相互の協力(合唱コンクールに向けて) | 1年:特別活動 | |

| 性情報への対応・性犯罪被害の防止 | 2年:特別活動 | 2時間 |

| 異性との人間関係を深めるには | 2年:道徳 | |

| 自分の命を精一杯生ききる | 3年:道徳 | |

| エイズの予防 | 3年:保健体育科 | 7時間 |

| 大人計画(多様な生き方) | 3年:道徳 |

「性の問題は、人の発達に欠かせない、人間が生きていく上で欠かせない問題です。しかし、日本では『性的に自立していない人間で大丈夫だよ』と言わんばかりに、学ぶ権利は奪われています。改訂された都の手引は、行政が作った文書ですが、『指導要領を超えた内容の指導がありうる』と書くのは非常に勇気がいることです。その点はよかったと思います。しかしまだ、学校で性教育をするには学校全体で合意が必要ですし、保護者の了解を取らなければならないなど、ハードルは高いままです。加えて、先生は多忙にさせられている。そういう中でも、学校の中に安定した性の学びの場を作っていけるかがこれからの課題です」

取材・文:桑原 利佳、POWER NEWS編集部

バナー写真:東京都足立区で開かれた講座で話をする水野哲夫さん(本人提供)