ようやく認められた原爆被害:「黒い雨」訴訟原告らの闘い

In-depth 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

被爆者の「証明」ともいえる被爆者健康手帳。交付されると医療や健康診断などで、国の支援が受けられる。厚生労働省によると、手帳を持つ人は2020年3月末で13万6682人。最も多かった37万2000人(1980年)の3分の1近くまで減った。平均年齢は83.31歳だ。

だが、あの日から70年以上もの月日が経っても「被爆者」と認めてもらえない人たちがいた。広島では、「黒い雨」を浴びながら国の指定から外れた地域にいたために手帳を取得できない人々が集団訴訟を戦った。

「忘れられない」弟の黒いシャツ

広島市佐伯郡湯来町麦谷。爆心地の北西、直線距離で19キロ離れた山あいの農村だ。本毛稔(ほんけ・みのる)さん(80)は被爆当時5歳。母親と弟と3人で自宅の縁側にいた。その日は麦の出荷のため、庭先で近所のおじさん2人が俵の縄を締めていたという。

「その時、突然ピカーッと光って、ドーンと地鳴りがするほど大きな音がした。家の前の山の上から灰色の雲がもくもくと上がって暗くなり。そのうちに新聞紙や雑誌の焼けたようなものが空から降ってきた。そのおじさんらは『広島で何かあったのではないか。飛んできたものは手で触るな。毒かもしれない』と話していました」

その後、弟と外で遊んでいたが、空が真っ暗になり雨が降ってきたので家の中に戻ったという。弟を見ると、シャツには黒いしみが付いていた。

「この出来事は、今でも決して忘れることはない。私は雨に打たれ、黒い雨の注いだ山の沢水を飲み、その水で育てた野菜を食べて生活していた。子どものころは鼻血がよく出て、朝に顔を洗うと止まらない時もあった。それなのに、なぜ国は不十分な調査で線引きをしたのか。納得できるわけがない」

川を挟んでの「線引き」で明暗

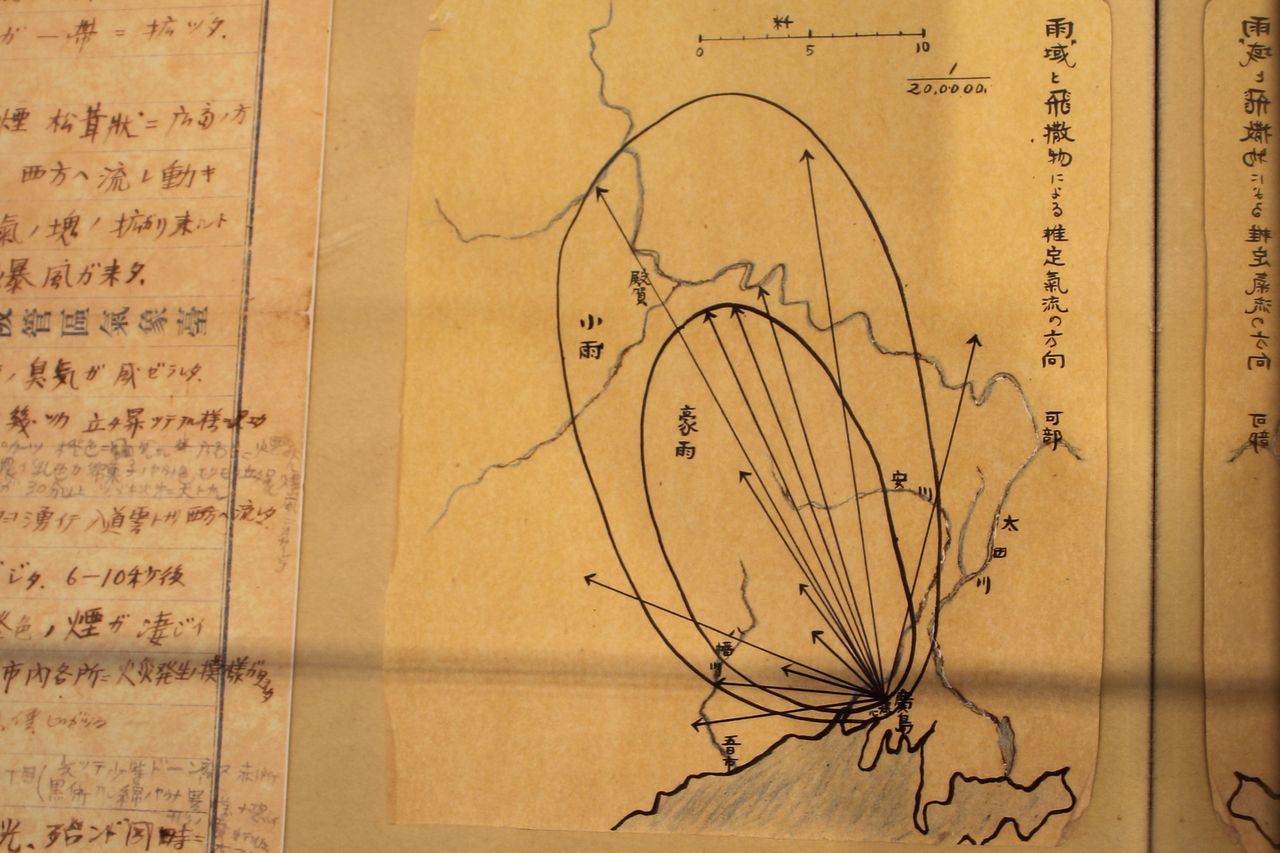

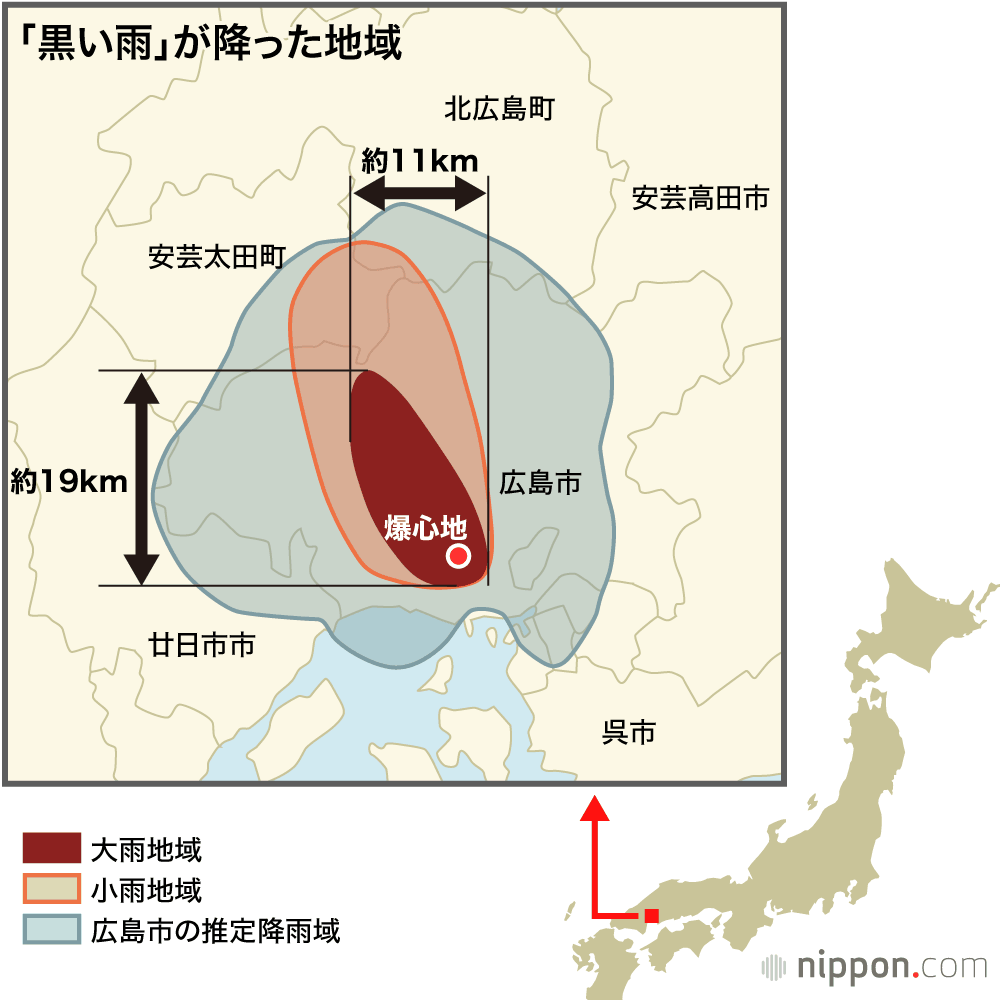

1976年、国は黒い雨の降った地域を「大雨地域」と「小雨地域」に分け、大雨地域だけを「健康診断特例地域」に指定した。大雨地域では健康診断とがん検診、精密検査を被爆者と同様に無料で受けることができ、がんや白血球減少、白内障など特定の病気にかかった際は被爆者健康手帳が交付される。しかし、小雨地域は支援対象から外された。この「線引き」は、広島管区気象台の宇田道隆技師が原爆投下直後に聞き取り調査をしてまとめた「宇田雨域」を基準に決められた。

区域の指定直後から、小雨地域では住民から反発の声が上がり、制度改正を求める運動が起こった。同じ村落で、大雨地域と小雨地域に分断された地区もある。

本毛さんの住む集落は、その典型的な例だ。自宅のすぐ目の前を流れる水内川。この南側に住む住民は大雨地域で、本毛さん宅のある北側は小雨地域とされた。8月6日の当日に勤労奉仕に出ていた子どもたちのうち、川の南側を歩いて帰った人には後に被爆者健康手帳が交付され、北側から帰った人には認められなかった例もあるという。

川の左側が大雨地域(援護対象)となる一方、本毛さんの自宅のある対岸は小雨地域とされた。(撮影・堂畝紘子)

本毛さんは、こう訴える。「母親は白内障と緑内障になって失明し、胆のうがんを患って死亡した。私も白内障で3回も手術をし、今は緑内障もある。内部被ばくの影響を心配するのは当たり前だ。多くの人が口をそろえて黒い雨は降ったと話すのに、国は聞き取りにも来ない」

広島県・市の実態調査結果さえ反映されず

「黒い雨」問題はその後、何度か制度改正の機運が盛り上がった時期もあった。1980年後半には元気象庁予報官の増田善信氏が新たな聞き取り調査などを実施し、従来説よりも広範囲に黒い雨が降ったと結論づける研究結果を発表。2008年から10年には広島市・県が原爆被害実態調査を実施し、3万人を超えるアンケートとその解析から、大雨地域の約6倍となる「新降雨域」を発表した。

広島県と、広島市など3市5町の首長は2010年、新降雨区域の全域を支援の対象とするよう求める要望書を国に提出。この姿勢は現在まで変わっていない。広島平和記念資料館の「黒い雨」の展示も、現在は新降雨区域が最も目立つ赤い線で示されている。

しかし、厚生労働省は12年、要望書を受けて立ち上げた検討会で、短時間の審議で「黒い雨の拡大はしない」と結論付けた。納得のいかない住民らは15年、被爆者健康手帳の交付などを求めて広島地裁に集団訴訟を起こした。被爆から70年、大雨地域の指定から数えても39年が経っていた。

「自分もやはり被爆者だ」

「黒い雨訴訟」原告団のけん引役、高東(たかとう)征二さん(79)=広島市佐伯区=がこの問題に関わるようになったのは、高校教師の職に区切りをつけた2002年のことだ。同級生の女性から「よく分からない病気で死んでいく人や、寝たきりになる人が地元で相次いでいる」と相談を持ち掛けられた。爆心地から西約9キロの、高東さんの自宅からもそう遠くない旧八幡村(同区)を2人で、病気の人を訪ねて回った。

「ある男性から、『どうせ治らないし、病院に行く金もない。放っておいてくれ』と突き放されるように言われたのがショックで…。訪ねた人の多くが生きる気力をなくしていた」。この地域も大雨地域との境界にあり、被爆者健康手帳がないために治療をあきらめる人がいた。聞けば、「ここでも雨が降っていた」と話してくれる。高東さんは援護拡大実現のための「佐伯区黒い雨の会」設立に奔走。設立集会には100人以上が集まり、黒い雨の影響を心配する当事者がいかに多いかを実感した。

高東さん自身は被爆当時4歳。旧観音村(同区)の、大雨地域からわずかに西側に位置する自宅にいた。一瞬の閃光、ドーンという衝撃音と地響き、広島市内の空が赤く染まっていく様子、しばらくして周りが暗くなったことなどは覚えている。しかし、「正直言って、その後の事はあまり覚えていない」

高東さんは裁判の原告尋問でこう証言している。「自分がどんな環境にいたのかを知りたくて、(その自宅の近くで)聞き取り調査をしました。当時14歳の女性は、学校から家に急ぐ途中、あたりは暗くなりチリやゴミ・灰が降り、制服を払いながら帰ったとのことでした。これを聞いたとき、自分もゴミや灰と一緒に放射性微粒子を体に取り入れたのだと思いました」

小学生の頃は身体が弱く、リンパ節が腫れて手術をしたことも。しかし、その後は大きな病気もせず、教員生活を無事に終えることができた。そのため「黒い雨の記憶もない、こんな自分が運動の先頭に立ってもいいのだろうか…」ともたびたび考えたという。

19年春、高東さんは健康診断で「高血圧性心疾患」と診断され、軽い脳梗塞も患って2週間入院した。今年に入ってからは、不整脈で再度の入院生活を余儀なくされた。「高血圧性心疾患」は被爆者援護法が定める、「放射能の影響を否定できない」とされる疾病にあたる。この一連の経験で「自分もやはり被爆者だ。一日一日を大事にして、裁判の結果を見届けたい」との思いを新たにしたという。

全面勝訴の判決

「黒い雨訴訟」は2015年の提訴以来、22回の口頭弁論を経て、20年1月に結審した。裁判では国が定めた援護対象区域の妥当性が最大の争点となった。

弁護団の事務局長である竹森雅泰弁護士は「援護対象を大雨地域に限定する根拠はないし、国の”線引き”の根拠とされた『宇田論文』の調査は時間的・物理的な限界がある。原爆投下直後の混乱の中で、そもそも原告らのいた遠方の地域の調査は行われていない」と指摘する。その上で、「被爆者援護法の立法趣旨を考えれば、原告らが援護の対象になるのは明らかだ。黒い雨の被爆者は、どう考えても原爆の放射能の影響を否定できない事情にあった」と話した。

提訴からこれまでに、死亡した4人が訴訟を取り下げて、裁判の原告は現在84人。この84人のうち、9人の遺族が訴訟継承の申し立てをし、1月の口頭弁論終結後に死亡した方が3人。つまり、もともとの原告88人のうち4年の間に16人がこの世を去った。最高齢の原告は96歳(被爆時21歳)、最年少は75歳(同生後4カ月)だ。

7月29日の判決で、高島義行裁判長は、84人の原告全員を被爆者と認めるよう命じる判決を下した。黒い雨をめぐる初の司法判断で、国は援護対象区域の見直しを迫られることになった。

バナー写真:「黒い雨」訴訟の全面勝訴を受け、喜ぶ支援者ら=2020年7月29日、広島市の広島地裁前(時事)