中国人作家・陸秋槎が語る華文ミステリーと日本「新本格」の深い関係

文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「謎」の喫茶店で待ち合わせ

陸さんが取材の場所に指定したのは、金沢市内の喫茶店だった。店の名前は「謎屋珈琲店」。北陸地方のミステリーファンの間では知られたお店で、店内には陸さん直筆のサインも掲げられていた。ミステリー作家の取材には、これほどふさわしい場所もないだろう。

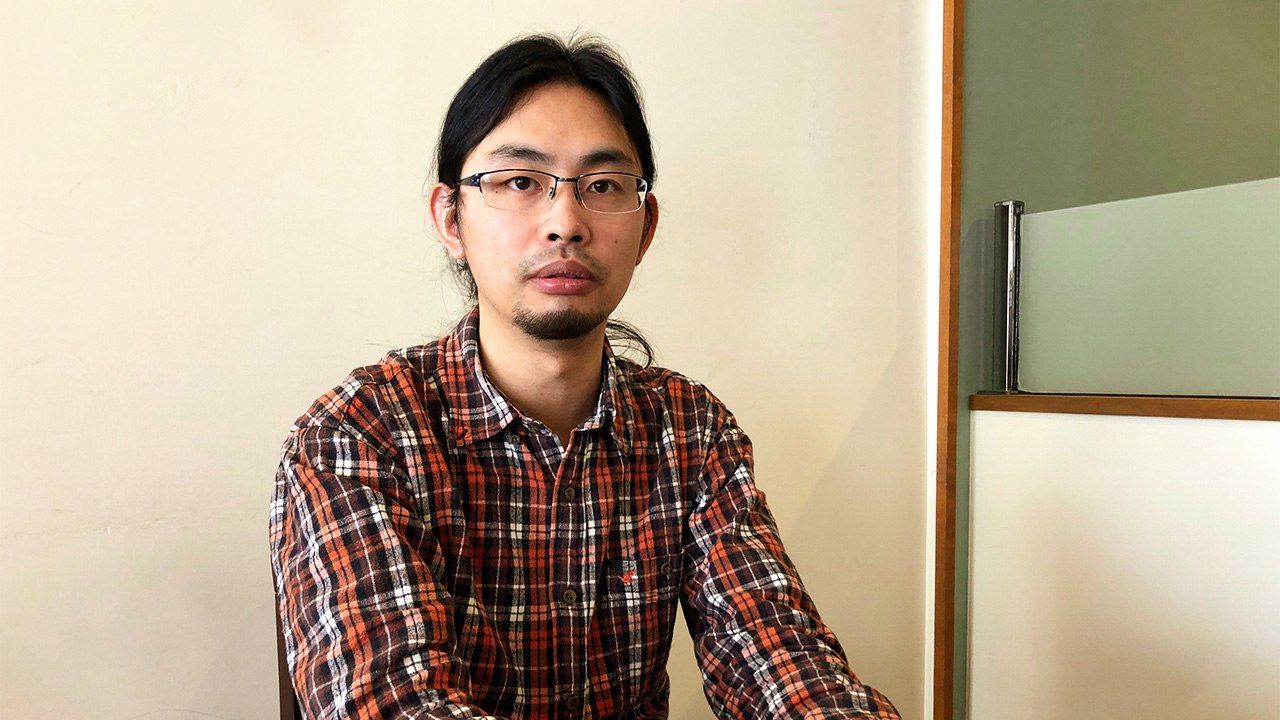

陸さんは1988年北京生まれ。上海の大学に進学したが、高校時代の同級生だった妻と遠距離恋愛の末に結婚した。5年前、考古学を研究する妻が日本に留学することになり、一緒に移り住んだ。日本語は、若いころからアニメや小説などを通して独学で学んでいた陸さん。取材も、流暢(りゅうちょう)な日本語で応じてくれた。

長髪でメガネ。オタクっぽい風貌だと思ったが、本人も「私はオタクですよ」と切り出した。そのオタク文化との触れ合いこそ、陸さんをミステリーの世界に導くことになった。

「北京で育って上海の大学に入るまで、ずっとオタク的な若者でした。文学も好きでしたが、毎日、日本のアニメを見て日本のゲームをやっていました。京極夏彦先生の『魍魎(もうりょう)の匣(はこ)』のアニメ化をきっかけに日本のミステリーを知り、夢中になりました。大学でもミステリー研究会に入ったのですが、ちょうど『新本格』のブームに遭遇しました」

「新本格」とは「新本格ミステリー」のことで、1980年代後半から綾辻行人氏や島田荘司氏の作品などをきっかけに流行した作品を指す。論理的な謎解きに重きを置く伝統的なミステリーでありながら、現代風の要素を取り込んだ内容が特徴とされる。

オタク的な中国のミステリー作家

陸さんの作品も、新本格の流れをしっかりと受け継いでいる。

「中国では日本のミステリーは人気があります。綾辻行人先生もそうだし、京極夏彦先生、東野圭吾先生、島田荘司先生なども。私の大学時代に翻訳本が出始めました。それまで、中国でミステリーはあまり歓迎されないテーマでした。『怪力乱神を語らず(怪しげなことや不確かなことを論じないという意味で、『論語』の一節)』が不文律になっていたからです。私たちはアニメなど、日本のサブカルチャーの影響を受けながら、日本のミステリーも読んできた世代で、ミステリー作家というと、私の世代の中国人ミステリー作家は、たいていオタク的なタイプですね」

いったん「解禁」となるや、日本から大量に「新本格」を中心とする流行のミステリー作品が翻訳出版され、陸さんにとっても中国のミステリー界にとっても、転機となった。大学時代から作品を書いていた陸さんだが、小説家になろうと本気で決意したのは、ある賞の受賞がきっかけだった。上海の復旦大学古蹟研究所に在学していた2014年、短編ミステリー『前奏曲』を執筆し、中国のミステリー賞の最優秀新人賞に選ばれた。

「もし賞を取っていなかったらどうなったか。小説を書くのをやめて、研究者にでもなっていたかもしれません」

民俗学や宗教の知識を盛り込む

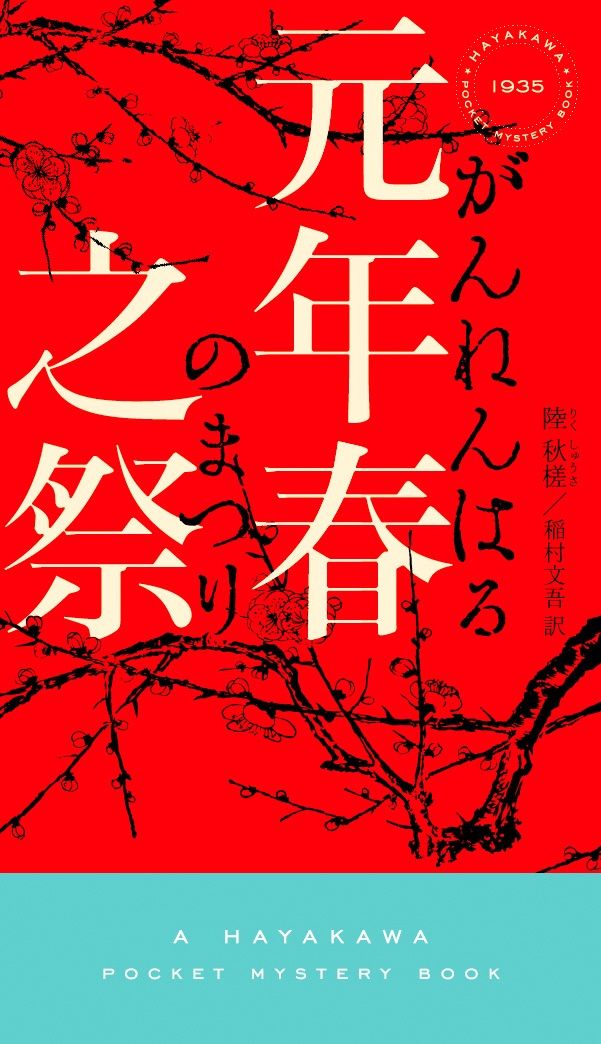

出世作となった『元年春之祭』は、2016年に中国で発表し、18年、早川書房の「ハヤカワ・ミステリ」から翻訳が刊行された。いわゆる「ハヤカワポケットミステリ」のシリーズだ。

紀元前の古代中国を舞台に、山里に暮らす一族に起きた一家惨殺事件を、そこを訪れた主人公の巫女(みこ)・於陵葵(おりょうき)が推理によって解明していく物語だ。その土地で祭祀(さいし)にかかわる一族の当主の娘や、巫女の使用人の少女らも含めて、女の子たちが謎解きに活躍するアニメ的設定と、論語や礼記など難解な漢籍の内容を駆使しながら推理が展開される新本格ミステリーの両方の要素を兼ね備えている。

内容が古代中国の文化や価値観などについて非常に細部にわたった描写を加えているので、最初は日本人にはややとっつきにくいところがあるが、読み進めるほどに、どんどんと作品の世界に引き込まれていく。ディテールを徹底的に表現する文章力が素晴らしく、日中両国で高い評価を受けた。

「この小説のアイデアが浮かんだのは大学生のときでした。古代中国の社会でしか成り立たない犯行動機を思いついた当時、とても興奮したものです。資料をたくさん集めているうちに、書き上げるまで数年かかってしまいました。いまの中国では失われてしまった民俗や宗教の知識を盛り込みながら、私の趣味もたくさん入っています」

「趣味」というのは、少女を主人公にしていることだ。中国では女子高校生の青春をテーマにした学園ものの小説も書いている。陸さんは「少女の世界に特有の感性にシンパシーを感じる」という。中国ではほとんど扱われないテーマだけに、かえって、やりがいを感じている。2020年には『文学少女対数学少女』という作品も早川書房から翻訳刊行された。

いまはSFの短編集を準備しているという。ミステリーは創作の中心ではあるが、ジャンルにこだわるつもりはない。「ミステリーでもSFでも、面白くて、知的な小説を書きたいです」

定義が難しい華文ミステリー

それにしても、いまどうして華文ミステリーが日本で歓迎されているのだろうか。

きっかけになったのは、2009年に台湾で設けられた「島田荘司推理小説賞」だ。世界中から地域を問わず中国語で書かれた作品を対象としており、日本で『13・67』(天野健太郎訳)が大ヒットになった香港の作家、陳浩基も受賞者の一人である。

その『13・67』が2017年の「週刊文春ミステリーベスト10(海外編)」1位、2018年版の「本格ミステリ・ベスト10(海外編)」1位、2018年版「このミステリーがすごい!(海外編)」で2位になり、中国語オリジナルの作品としては、かつてない高い評価を受けた。その同じ年に陸さんの『元年春之祭』も刊行され、華文ミステリーは日本でも市民権を得ることになった。

ただ、華文ミステリーの定義は簡単ではないというのが陸さんの見方だ。

「これが華文ミステリーという特徴があるわけではありません。私たち、いわゆる華文ミステリーの作家は、日本の『新本格』をオマージュ(模倣)するような作品を想定しながら書いている部分があります。私が小説家になれたのは『新本格』のおかげですし、ほかの中国のミステリー作家も同じでしょう。そうなると、例えば、欧米の読者にとっては、日本のミステリーも華文ミステリーも同じように見えるのではないでしょうか。一方、中国では私の作品は『中国の物語的ではない』と叩かれることもあります。私の作品には反リアリズム的な内容も含まれているのですが、日本の小説では許されるような反リアリズムも、中国の読者は中国人作家の作品の場合は厳しく批評する傾向があるので悩ましいです」

日本の「停滞」が心配

そんな陸さんも、近年の日本については少し心配している。

「中国人には日本は先進国というイメージがありますが、近年の日本は若い世代の貧困が問題になっています。文化やコンテンツなども私が日本のものを好きになり始めた1990年代などと比べて、劣化しているというか、停滞しているように見えます。日本のサブカルの影響力はいまも大きなものがありますが、一方で、アニメ文化などサブカルチャーについては海外の方がいいものを作り始めています」

ミステリーはアジアではまだまだ日本が強いということは確かのようだが、華文ミステリーも猛烈な勢いで後を追っている。日本のコンテンツの発信力が弱まっているのは、ドラマや映画などの分野でも指摘されている。東アジアのミステリー小説は、日本と華文がともに競い合いながらこれからも盛り上げていってもらいたい。

バナー写真:陸秋槎さん(筆者撮影)