冗舌に語り始めた台湾文学100年の幽霊たち——複雑な歴史と文化を体現する存在

文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

死してなお一途に待つ女:佐藤春夫『女誡扇綺譚』

台湾文学史において、幽霊を描いた小説の嚆矢(こうし)といえば、約100年前、1925年に発表された佐藤春夫『女誡扇綺譚(じょかいせんきたん)』(※1)だろう(※2)。語り手の日本人新聞記者は、台湾人の友人・世外民の案内で古都台南を観光中、幽霊が出るという噂を聞き付け、現場を訪ねる。かつては豪邸だったと思われる廃屋に入ると、「なぜもっと早くいらっしゃらない」と女性の声が聞こえた。その声の主について、世外民は、没落した豪商の娘が破談になった相手を死んだ後も待ち続けている幽霊だと言うが、果たして真相は?

『女誡扇綺譚』は、佐藤春夫が1920年に台湾を旅した時の経験をもとに書いた小説だ。耽美(たんび)的な描写で解き明かされる幽霊の謎に加え、最後には、佐藤春夫が見た歴史の真意も織り込まれており、今も多くの読者を魅了し続けている。2020年、台南の国立台湾文学館では、「百年の旅びと─佐藤春夫1920台湾旅行文学展」が開催された。

では戦後の台湾文学にはどのような幽霊が登場するのだろうか。

中国の幽霊の語り部:司馬中原

中国語で幽霊は「鬼」という。台湾の「鬼故事大師(怪談のレジェンド)」と言えば、司馬中原(1933-)だ。司馬中原は中国南京生まれ、1948年に国民党軍とともに台湾に渡って来た軍人で、退役後は作家となり、軍中作家と呼ばれた。

司馬中原の怪談文学には、台湾の幽霊も登場するが、基本的には『聊斎志異(りょうさいしい)』など中国古典文学の影響も大きく、中国で育った子ども時代に祖父母や親世代から聞いた話、国共内戦での自分や友人たちの実体験が多い。1990年代に放送された人気ラジオ番組「ミッドナイト奇談」で司会を務めた司馬中原の決めぜりふ「中国人は幽霊が怖い、西洋人も幽霊が怖い、この世の全ての人間は幽霊が怖い、怖いのだ!」は、台湾の子どもたちを怖がらせ、今でも多くの人が覚えているほどだ。

97年に台湾史を国史とする歴史教科書『認識台湾』が採用されるまで、台湾の学校教育では、中国の歴史が国史として教えられていた。戦後、司馬中原が怪談文学を発表していた90年代までは、多くの中国の幽霊も、時空を越えて台湾社会を生きていたようだ。

大陸から来た幽霊と土着の神様の対決:李昂『海峡を渡る幽霊』

李昂著、藤井省三訳の短編小説集『海峡を渡る幽霊』(※3)所収の表題作「海峡を渡る幽霊」(2004)の舞台は、19世紀の清朝統治時代。大陸から漢方医の先生が一家で台湾の鹿城(鹿港)へと移住したところ、かつて隣家に住んでいた妊婦の幽霊が、台湾海峡を渡って追いかけて来た話だ。

その語り口は、小説というよりも月琴(げっきん)奏者の弾き語りがピッタリくるような臨場感で、女道士に乗り移った幽霊は、恨みの一部始終を言いたい放題で大熱演。幽霊は無口だという日本の読者の思い込みを覆すバイタリティにあふれた幽霊だ。最終的に幽霊は、土地の守り神「呉府三王爺」に追い出され、中国に戻る。小説は「大陸のことは大陸に帰し、一度海を渡れば相関わらず」(※4)と締めくくられる。

物語の舞台は、台湾の古都・鹿港。海峡を渡ってきた幽霊像は、移民の歴史を背景とする台湾史に根差したものだといえよう。女性の幽霊が女道士の声と姿を借りて、自ら大胆に語るのも、台湾フェミニズム文学の先駆けである李昂らしい。

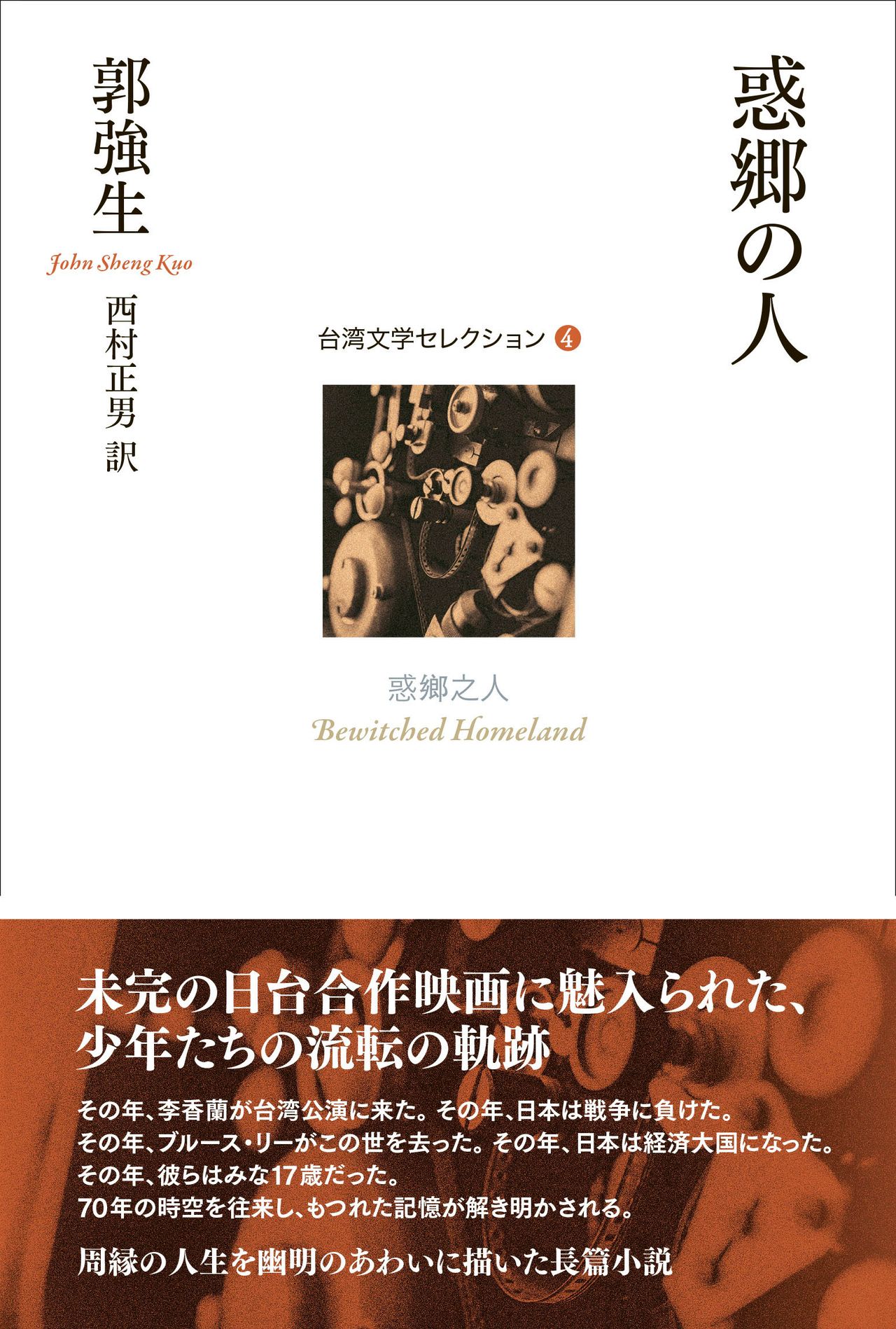

さまよえる故郷喪失者:郭強生『惑郷の人』

未完の日台合作映画に魅せられ翻弄(ほんろう)された人々の流転の軌跡を描いた郭強生著、西村正男訳『惑郷の人』(台湾では2012年に刊行)(※5)には、1945年に台湾が日本から中華民国となったため、フィリピンで戦死したまま故郷に帰れなくなった台湾人元日本兵の幽霊が登場する。

故郷を探してさまよっていた魂は、ある時、故郷が映画のロケ地となり、日本統治時代のセットが組まれたため、見慣れた街並みにようやく故郷を見つけ帰ることができた。帰郷後、自殺して幽霊となった少年の小羅と出会い、自分を許すために日本も許すことにした経緯を話す。それを聞いた小羅も、自殺した自分を許し向き合い始め、「僕は自分が好きなのは男の人だといつ知ったんだろう」(※6)とカミングアウトする。2人は、生きているうちには言えなかったことを、幽霊となって語り合い、自分を許し受け入れるのだった。

2000年代、映画では魏德聖監督『海角七号』(2008)が大ヒットしたが、文学においても、被植民地経験のない世代が、日本統治時代を、自由に台湾文学の素材とし始めた。また、白先勇『孽子』(1983)を金字塔とし、90年代に花開いた台湾LGBTQ文学は、2000年代以降は主流派となり、さらに多様な作品が生まれていく。

多元的な宗教文化から生まれたホラー:張渝歌『ブラックノイズ 荒聞』

そして現代の台湾だからこそ生まれた作品が張渝歌著、倉本知明訳『ブラックノイズ 荒聞』(※7)(台湾では2018に刊行)だろう。台湾先住民族のブヌン族に伝わる魔神仔(モシナ、妖怪)の伝説に日本統治時代に起きた殺人事件や少女失踪事件を重ね、台湾の複雑な歴史や言語文化、信仰と迷信の多元性を織り込んだ作品だ(※8)。

デパートで清掃の仕事をしている郭湘瑩(グオ・シャンイン)は、ひどい耳鳴りに悩まされていた。次第に幻聴が聞こえるようになり、ある夜、日本語混じりの台湾語で、「ミナコ、私を無視して…逃げちゃった…新高郡の蛮人たちの住む場所に」(※9)と話す少女に出会う。その少女に家出した愛娘の面影を見て、助けようと追いかけたところ、転落し重傷を負う。郭湘瑩は、入院先のベッドで震えながら「ミナコが来るの。私と娘を殺しに…」と言い続け、その夜、180度首をねじ曲げ怪死した状態で発見された。まるで魔神仔にやられたように。

彼女の死を不信に思ったソーシャルワーカーは、謎を解き明かす手掛かりを求めて、魔神仔の伝説や、『台湾日日新報』など文献調査を進めていく。一方、湘瑩の夫も、妻の死因を突き止めようと、不思議な声の元をたどり、また女道士に教えを請い、玉山に向かう。寒さに震え、霧社事件で斬殺された軍服をまとった首のない軍人たちの霊にもおびえながら、数々の悪霊たちとの死闘の末に、彼は何を見たのか。

「ミナコ」を呼ぶ幽霊の正体については、ぜひ本書を読んで確かめていただきたい。読み進めていくとさまざまな文化が重なって新たな社会を形成してきた台湾を、幽霊の解明を通して知ることになるだろう。

冗舌に語り始めた台湾文学の幽霊たち

相手をただ待ち続け、せりふが一言だった佐藤春夫『女誡扇綺譚』の幽霊から100年。台湾の子どもたちを怖がらせ続けた司馬中原の中国の幽霊語りを経て、21世紀、『海峡を渡る幽霊』『惑郷の人』の台湾の幽霊たちは、生きていたあの頃には言えなかった思いを吐露し、冗舌に語り始めた。さらに『ブラックノイズ 荒聞』の幽霊は、現代を生きる人々の生死に影響を与えるほどに大きな力を持つ存在として描かれ、幽霊の正体の解明をめぐっては、台湾の歴史、文化、言語、宗教に対する私たちの知識を試しているようだ。

幽霊はボーダレスだ。そして死なない。沈黙の過去を乗り越えて、よみがえった幽霊たちの声に、今、私たちは何を聞くのか。

バナー写真 : PIXTA

(※1) ^ 中公文庫、2020年

(※2) ^ 佐藤春夫『女誡扇綺譚』は、日本文学でもあるが、台湾を舞台にした文学という広義の意味では台湾文学でもあると考える。

(※3) ^ 白水社、2018年

(※4) ^ 李昂著、藤井省三訳『海峡を渡る幽霊』白水社、2018年、211ページ。

(※5) ^ 郭強生著、西村正男訳『惑郷の人』あるむ、2018年

(※6) ^ 同上、168ページ。

(※7) ^ 文藝春秋、2021年

(※8) ^ 藤野陽平「台湾で「鬼」になった日本人」二松学舎大学 文学部シンポジウム 「幽霊の歴史文化学-それはどこに宿るか」 2022年02月12日 を参考にした。

(※9) ^ 張渝歌著、倉本知明訳『ブラックノイズ 荒聞』文藝春秋、2021年、39ページ。