台北を舞台にした珠玉の台湾文学

文化 暮らし 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本統治期の台北が舞台:『龍山寺の曹老人』

台北は18世紀頃、龍山寺一帯の艋舺(萬華)を中心に発展し始める。清朝統治期末期になると都市化が進み、1875年に台北府、85年には台湾省が設置され、省都として整備されていく。95年、日本は台湾統治のために台北に台湾総督府を設置し、近代都市建設を進めた。

台北帝国大学医学部教授で解剖学を専門とした金関丈夫(かねせき たけお)は、林熊生のペンネームで日本統治期の萬華を舞台とした探偵小説「龍山寺の曹老人」(※1)を、1943年に『台湾公論』に発表する。曹老人は龍山寺の境内に日がな一日座っているが、素性は誰も知らない。ある日、許夫人の金環が盗まれる事件が起きる。曹老人は見事に犯人を割り出す。実は、前夜、犯人はこっそりと龍山寺を訪れ、許家の様子と金環の在りかを、赤い半月型の木片の占い道具、筊(ポエ)で占っていた。龍山寺で寝ていた曹老人はその一部始終を聞いていたのだった。ぼんやりと座っているだけに見えた曹老人は、萬華の事情に精通し、次々に問題を解明する、名探偵おじいちゃんだったのだ。

台北大空襲と日本の植民地統治の崩壊:『燃える女』

「燃える女」は、1937年に「パパイヤのある街」で、雑誌『改造』の佳作推薦賞を獲得した龍瑛宗(1911-99)が戦後に発表した極短編小説だ。本作には、「五〇〇キロ爆弾は無遠慮に台北市のところどころに大きな穴を開けさせた、頭や手足のない世にも怪奇な死者が掘り出され、そして運ばれた」(※2)と、米軍による1945年5月31日の台北大空襲の凄惨(せいさん)な様子が描かれている。現在、迪化街として知られる大稲埕も商業を停止するなど大打撃を受けた。龍瑛宗は「日本の五十年に亘(わた)る植民地統治はこゝに崩壊したのだと思はずにはゐられない、五十年間は一場の夢として去りつゝあるのだ」(※3)とつづっている。

日本の敗戦により、「日本の五十年に亘る植民地統治」は崩壊し、約50万人の日本人が引き揚げた。入れ替わるように、共産党との内戦に敗れた蔣介石率いる国民党軍など約150万の人々が中国大陸から台湾へと移ってきた。

故郷を夢見ながら生きるしかなかった:『台北人』

1949年、蔣介石らは中華民国の政府機能を台湾に移し、台北は臨時首都となる。

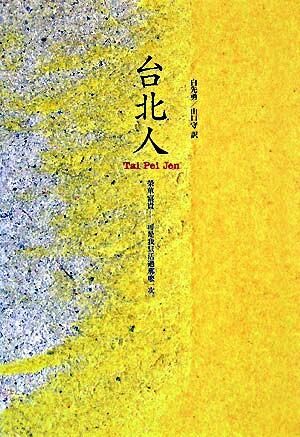

この時期の台北を描いた作品といえば、白先勇(1937-)の短編小説集『台北人』(※4)が筆頭に挙がるだろう。白先勇は中国の江西省生まれ、国民党の将軍だった父・白崇禧とともに52年に台湾に渡ってきた。

『台北人』は、白先勇が65年から71年にかけて発表した14編の短編小説を所収する小説集だ。そのうちの1つ「最後の夜」は、上海でかつて花形ダンサーだった金兆麗が、台北の繁華街、西門町のダンスホールに出勤する最後の夜を描いている。過去の栄光や恋を抱えながらも、台湾で生きていくために、現地のおじさんとの結婚を選んだ金兆麗。彼女のダンサーとしての「最後の夜」には、40歳のキャリア女性の哀切なる思いが表されている。

『台北人』の主人公たちは台北生まれではなく、戦後に国民党と共に台湾に渡ってきた中国各地出身の外省人第一世代である。大陸反攻を掲げ、いつか故郷に帰れると信じて台湾に渡ってきたものの、中国にも、若かりしあのころにも戻れず、中国の地名がつけられた台北の街で、故郷を夢見ながら生きるしかなかった外省人たちの物語に、白先勇は皮肉にも『台北人』というタイトルを授けたのだった。

川端作品へのオマージュ:『古都』

戒厳令解除後、1990年代の民主化による社会の急激な変化を、台北を舞台に、記憶とアイデンティティーのつまずきとして捉えたのが、朱天心の『古都』(台湾での刊行は1997年)だ(※5)。94年の台北市長選挙、96年の直接選挙総統選挙により台湾ナショナリズムが高まる中、冒頭の一文「まさか、私の記憶が何の意味もないなんて」には、これまでの中華民国の歴史的記憶が、台湾のものへと書き換えられていくことへの、外省人第二世代のアイデンティティーのつまずきが表されている。

川端康成の『古都』の生き別れた双子姉妹のモチーフを台北と京都になぞらえた。刹那的に変化する台北を、永遠の古都だと作家が思う京都と対比しつつ、大量の地名を散りばめて描いている点も特徴的だ。

20世紀の台湾文学は、歴史の重みを背負い、重厚で味わい深い半面、台湾の歴史の知識がなければ、読み解くことが難しい作品もあったように思う。

台湾文学が初めて日本の国語教科書に:『歩道橋の魔術師』

一方、21世紀の台湾文学は、歴史にも自由に向き合い、現代を生きる人々の感性を描き、より普遍的な文学性を獲得していく。

呉明益『歩道橋の魔術師』(※6)(台湾では2011年に刊行)は、西門町と台北駅の間、幹線道路に沿って壁のように立ち並ぶ「中華商場」を舞台とする連作短編集だ。中華商場は1961年から92まで実在したショッピングモールで、忠・孝・仁・愛・信・義・和・平と名付けられた8棟の建物が連なっていた。表題作「歩道橋の魔術師」は、「愛」棟と「信」棟を結ぶ歩道橋の上で、マジック道具を売る魔術師に心引かれる少年の物語だ。少年の頃に夢中だったエピソードの虚実の境が揺らぐ回想譚は、読者にとっても現在からあの頃の自分へと懐かしくたどる歩道橋となるだろう。

『歩道橋の魔術師』は2023年度採用の国語教科書『精選文学国語』(明治書院)への掲載が決まった。台湾文学が日本の教科書に採用されたのは初めてのことだ。翻訳者の故・天野健太郎氏に心から敬意を表したい。

7カ国語に翻訳された推理ハードボイルド:『台北プライベートアイ』

多様性豊かな現代の台北は、推理小説の舞台にもなった。

これまでに7カ国語に翻訳された第13回(2022年)「翻訳ミステリー大賞」受賞作、紀蔚然『台北プライベートアイ』(台湾では2011年刊行)は、劇作家で大学教授の呉誠(ウ―チェン)は、ある日の酒席での失態を恥じ入り、大学教員を辞して、台北の臥龍街(ウォロンジエ)に隠居。私立探偵を開業する。初めて依頼を受けた任務を完遂し、無事に探偵デビューできたかに思われた。

ところが突然、近所で起こった六張犂(リュウチャンリ)連続殺人事件に巻き込まれ、警察から犯人だと疑われてしまう。台北中に設置された監視カメラに被害者と共に映っていた怪しい男は、なんと自分!?探偵呉誠の2件目のミッションは、皮肉にも自分が犯人ではないこと証明することだった。呉誠は理屈っぽい性格のため警察に嫌われながらも、これまでの読書で鍛えた勘を生かしつつ次第に信用を勝ち取り、己の冤罪を晴らすため、本領を発揮していく。

『台北プライベートアイ』は、推理小説としても楽しめるが、最大の魅力は自虐的なユーモアあふれる呉誠のキャラクターにある。また、文中では、台北は「文明によって飼いならされることを拒否する都市」(※7)だと表されている。犯罪の決定的証拠となる監視カメラに飼いならされそうになった呉誠の嫌疑は果たして晴らされるだろうか。そして真の犯人は?

台北の歴史と現代を紡いだ作家たち

爆撃により一瞬で変わってしまった台北を描いた『燃える女』、台北に居ながらも心は中国に在り続ける『台北人』、変わりゆく目の前の台北に戸惑い、過去や京都に台北の記憶を求めた『古都』、あの頃の台北を普遍的なノスタルジーとして表した『歩道橋の魔術師』、台北の監視カメラに映らない真実を探し続けた『台北プライベートアイ』の呉誠。

台北は多くの作家たちを魅了し続けてきた。だからこそ作家たちは飼いならされることを拒否し、目の前にない物語を描くことで、変わり続ける台北という都市の真実に迫り続けてきたのだった。

バナー写真=台北大稲埕(だいとうてい)(Shawn.ccf / PIXTA)