神無月(10月): 炬燵開き・恵比寿講・べったら市・勧進相撲

歴史 文化 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

玄猪と炬燵開き

10月の玄猪(げんちょ / 最初の亥の日)は炬燵(こたつ)開きの日だった。暖房器具を出して冬仕度を始めるのである。新暦の2023年では、11月1日がこの日に相当する。北国でもないのに11月に炬燵とは気が早いと思うだろうが、江戸時代は冬の到来が早く、すでに寒かった。

『絵本和歌浦』(1734 / 享保19年刊)に、炬燵に入れる炭に火を起こす家族の姿がある。国文学研究資料館所蔵

古代中国の万物はすべて「陰・陽」の2つに分けられ、「木・火・土・金・水」の5つの要素からなるとする「陰陽五行説」では、「亥」は「水」に分類される。当時は炬燵の中に炭を入れて温めていたので、火事の原因になりやすかった。玄猪に炬燵を出すと「水の力で火災を防ぐことができる」という、縁起かつぎの意味があった。

また、亥の子餅(いのこもち)を食べ、子孫繁栄や無病息災を祈る風習もあった。猪が多産の動物だったので、あやかろうというわけだ。ウリ坊の縞模様が入った亥の子餅は、今も老舗和菓子屋が販売している。

ウリ坊特有の縞(しま)を刻み、胡麻で模様をつけた亥の子餅。(PIXTA)

同時に子どもたちが藁(わら)などを束ねて地面をたたき、大地の力を呼び起こす遊びに興じたという。そうすると、近所から亥の子餅をもらえたという説もある。収穫祭のようなもので、どこかハロウィンに似ているのが興味深い。

年の瀬に向けた景気づけ「恵比寿講」

10月は、全国の神社に鎮座する神々が出雲大社に集まるため、神無月(神が不在の月)という。実際、この月に神社の祭礼が行われるケースは少ない。

では、神不在の期間に人々の暮らしを守るのは、誰なのか―恵比寿である。ここから誕生したのが、10月20日に行われた「恵比寿講」だ。

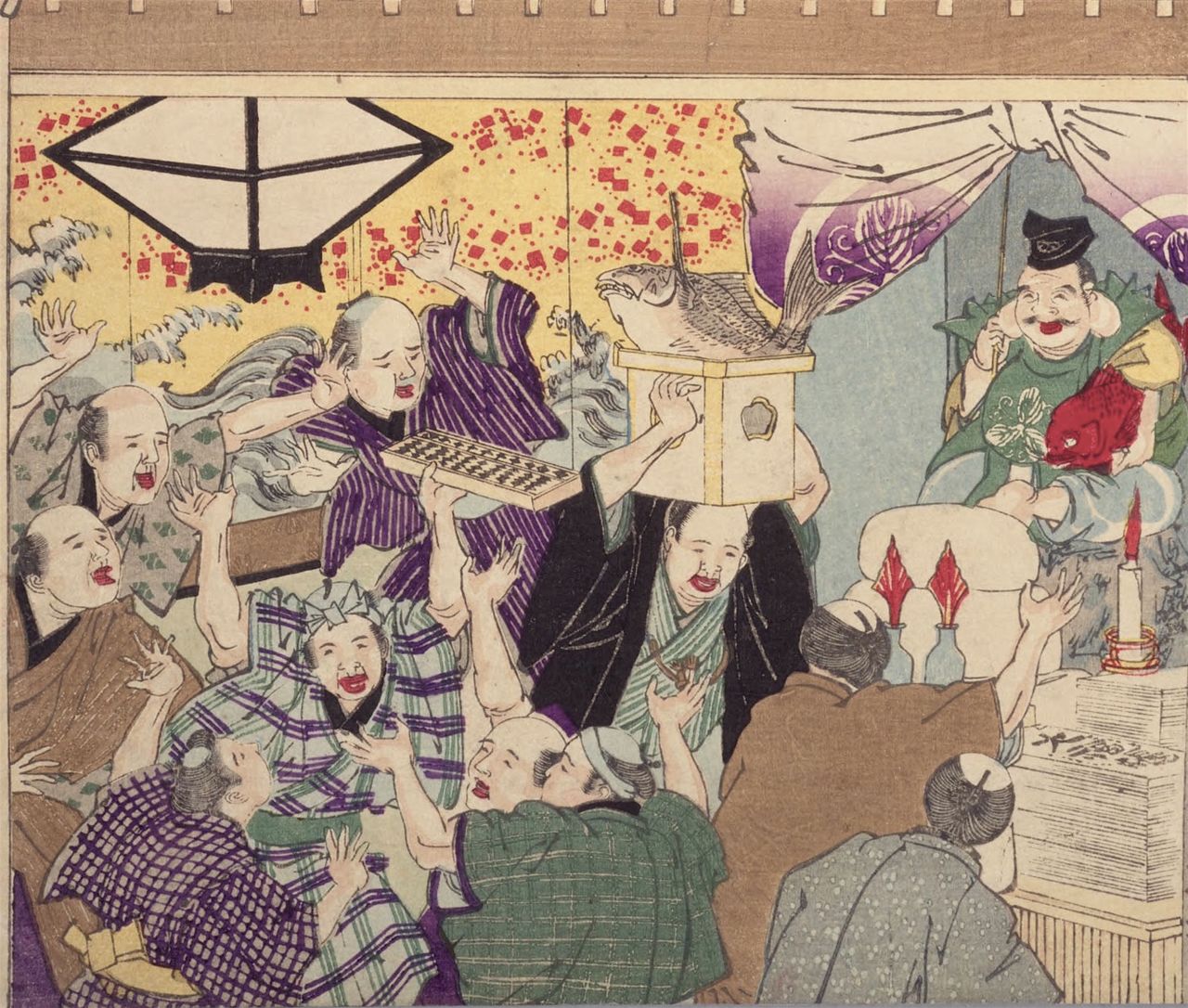

特に商家が恵比寿講に熱心だった。恵比寿が商売の神とされていたからだ。商人たちは顧客を招いて恵比寿講を催した。恵比寿に鯛を供えると、集まった人々は売り方と買い方に分かれ、盛大に店の商品を売買した。高値で売買が成立すると、大騒ぎだった。この年中行事は、年末に向けた景気づけといって良かった。年の瀬が近づくと、商人や職人たちは多忙を極める。その前祝いだったのである。

豪商が恵比寿講を開催している様子を描いた『江戸風俗十二ケ月の内 十月』。三宝台に鯛、算盤を持って騒ぐ商人、それを取り巻く客。国立国会図書館所蔵

恵比寿の起源は諸説あるが、室町時代の頃から、『古事記』に登場する蛭子(ひるこ)と結びつけて考えられるようになったという。

『古事記』ではイザナギノミコトとイザナミノミコトの国産みの際、身体に障害を持つ子・蛭子が生まれたため、オノゴロ島(淡路島と推定)から葦(あし)で編んだ船に乗せ、海に流した。船が漂着したのが現在の兵庫県西宮で、そこに鎮めて社(やしろ)を建てた。そうして創建された西宮神社は、恵比寿信仰の総本社とされている。

その意味では、漂着した神(寄り神)であり、海神である。実際、日本の一部では漁業の神として篤く祀られている。一方で商業が発展すると、商売繁盛の福神にもなった。恵比寿講は、福神が発展したものだ。

漁業・商いの守り神として、また七福神の一柱に数えられる福神としてなど、さまざまな面を持つ不思議な存在が恵比寿だ。目を細めて笑みを浮かべた「えびす顔」は、庶民の人気も高い。

なお、恵比寿講前日の10月19日には、江戸・大伝馬町の寳田(たからだ)恵比寿神社(現在の日本橋本町)に縁日がたった。「べったら市」といい、これも恵比寿講の一つに数えることがある。

べったら市で賑わう大伝馬町。この市は10月19日夜には開かれていた。『絵本風俗往来 上』国立国会図書館所蔵

「べったら」は塩で下漬けした大根を米麹と砂糖で漬けこんだ漬物。丸ごとつけた大根を縄でくくって若い男性が振り回して歩くのを、若い女性たちは「糟粕(かす)に触れまいと混雑をよけた」(『絵本 江戸府内風俗往来』)という。着物に「べったり」とつくのを嫌がったのだろう。このため「べったり市」とも呼ばれた。

回向院の勧進相撲

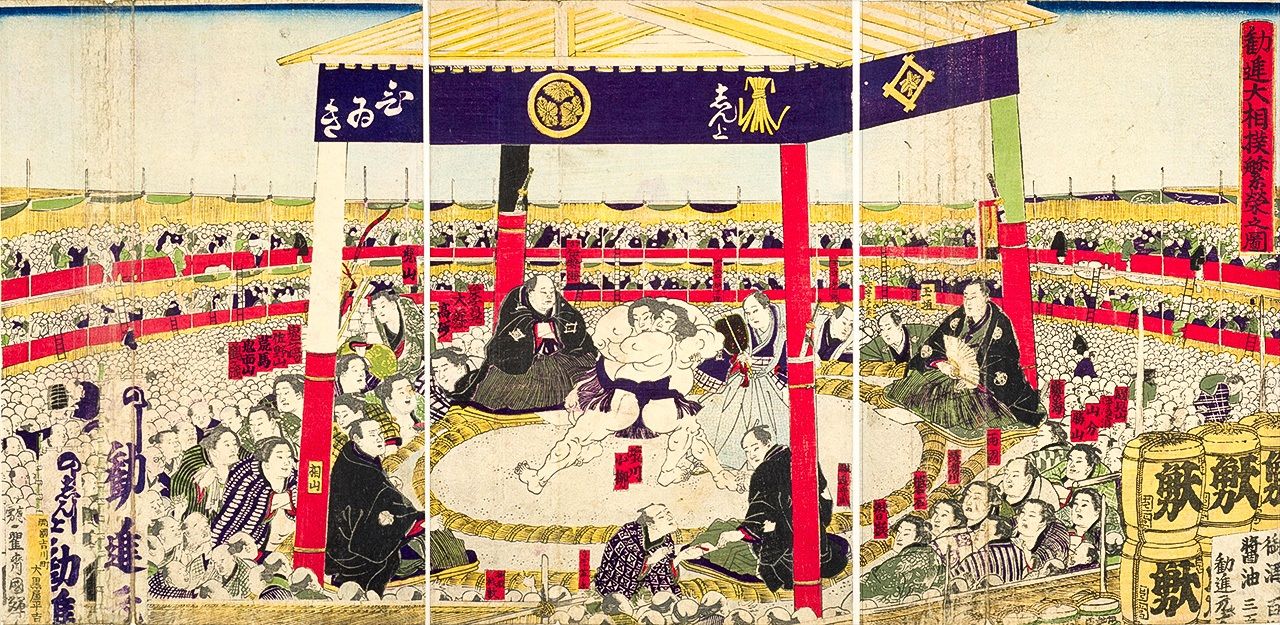

春と秋の年2場所、各10日ずつ、両国の回向院(えこういん)で開催される勧進相撲の秋の回も、10月下旬に行うことが多かった。回向院が興行の定場所となったのは1833(天保4)年で、それまでは富岡八幡宮や芝神明宮などでも開催された。

土俵を取り囲んだ観客席は3階まであり超満員。相撲人気の高さがうかがえる錦絵だ。『勧進大相撲繁栄之図』国立国会図書館所蔵

勧進相撲は現在の大相撲興行の原型である。勧進は、源義経の奥州落ちの際に武蔵坊弁慶がひと芝居うった「勧進帳」と同意で、寺社造営や修理のための資金を集めることをいう。つまり、相撲興行は寺社への寄付が目的だった。興行を管轄したのも寺社奉行だった。

観戦できたのは男だけ。女人禁制である。女性の入場が許されたのは明治時代に入ってからで、現在も土俵には上がれない。一方で男たちは、巨漢力士のぶつかり合いに血が騒いだ。回向院は興奮の坩堝(るつぼ)だった。

天明(1781〜89)、寛政(1789〜1801)期の人気力士は、谷風、小野川、雷電など。安政(1855~60)には不知火(しらぬい)が活躍した。四十八ある決まり手は、元禄(1688〜1704)の頃にはすでに定着していたという。

大相撲の歴史と伝統は古い。取り組みに喝采を浴びせる熱狂は、今も息づいている。

〔参考文献〕

- 『図説 浮世絵に見る江戸の歳時記』佐藤要人監修、藤原智恵子編 / 河出書房新社

- 『現代語訳 絵本 江戸府内風俗往来』菊池貫一郎(4代歌川広重)、小林祥次郎訳/角川ソフィア文庫

- 『日本の神様大全』 / 廣済堂出版

バナー写真 : 『勧進大相撲土俵入之図』は、1849(嘉永2)年に回向院で行われた相撲興行の土俵入りを描いている。東京都立中央図書館特別文庫室所蔵