家康を苦しめた戦国屈指の食わせ者・真田昌幸

歴史 文化 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

戦巧者の策士・真田昌幸

1585(天正13)年8月、家康は昌幸が籠もる信濃国の上田城(長野県上田市)に兵を差し向けた。『三河物語』よると、軍勢は約7000余。

対する真田軍は騎馬200、雑兵1500余など。数の上では勝ち目はなかった。

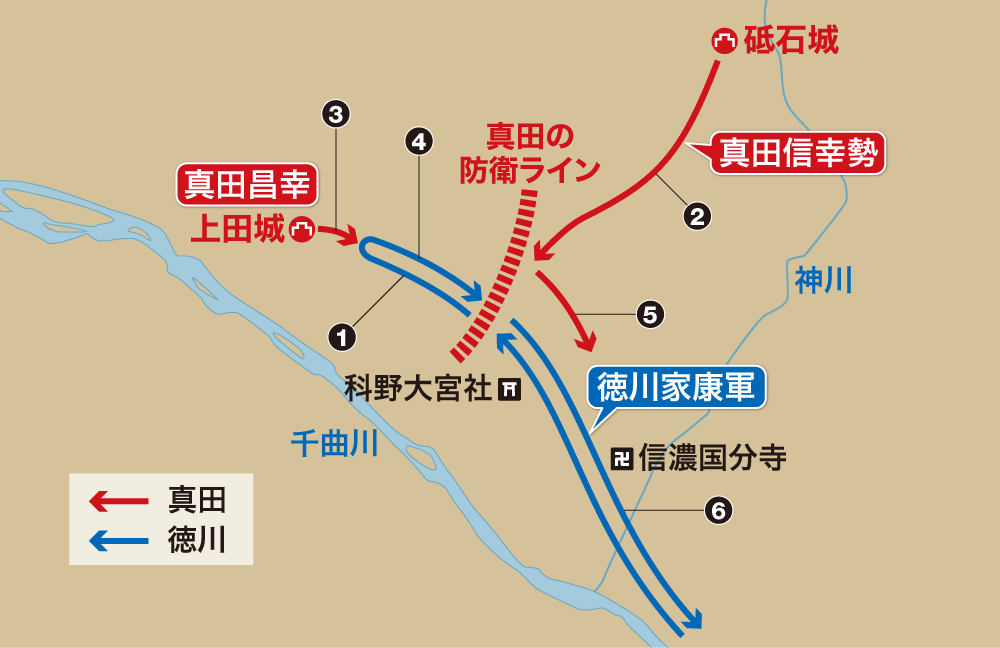

第一次上田合戦の戦況を記した図 ①待ち伏せしていた真田の伏兵をかいくぐり徳川軍が上田城へ進軍 ②砥石城の真田信幸隊が側面を突く ③上田城からも城兵が出撃し攻撃 ④徳川軍が後退 ⑤信幸隊と上田城兵が追撃 ⑥徳川軍は戦死者が続出したとされる。

そこで昌幸は、あえて徳川軍をおびき寄せる作戦を立てたという。『三河物語』や上田市内にある合戦解説案内板などによると、戦いの推移は次のようだったと考えられる。

昌幸は奇襲攻撃をかけるも、かなわぬと見せかけて退散。すると徳川軍は追撃し、防衛ラインを越えて上田城に迫ってきた。そこに、砥石城にいた昌幸の子・信幸が援軍として現れ、徳川軍の側面を突いた。徳川軍は戦いの定石だった城下への放火を怠るなど、戦術ミスもおかしていたという。

徳川軍は大混乱に陥り、さらに上田城から続々と兵が出撃してくるに至って、ついに退却を始めた。信幸隊も追撃した。後退する徳川の兵たちは、容赦なく討たれた。逃げる途中、川を渡ろうとして溺死した者もいたという。

『三河物語』は徳川の犠牲者を300と記す。ただし、同書は徳川の功績を語り継ぐことが目的なので、都合の悪いことは記録に残さない。実際はもっと多かった可能性もある。一方、真田側の記録では、信幸が家臣への書状に「千三百余(を討ち取った)」と報告しているが、こちらも戦果をことさら強調している可能性がある。

つまり、正確な数は分からないが、真田側の戦死者がわずかだったと見られることから、勝者は明らかだった。昌幸の戦巧者ぶりが存分に発揮された一戦といっていい。

続いて近隣の丸子城(同じく長野県上田市)でも徳川と真田は戦うが、ここでも真田は城を守りきる。この上田城・丸子城の戦いを第一次上田合戦という。

徳川と真田の小競り合いは11月まで続くが、最終的に家康は信濃からの完全撤退を決断する。これは徳川の重臣・石川数正が突然、家中から離反したことも原因の1つだった。徳川の機密に通じた人物の出奔が戦いに及ぼすリスクは、計り知れなかったからだ。

要衝地・上野国沼田を巡る確執

そもそも真田昌幸とは、何者なのか?

昌幸は武田信玄の配下の武将だった。父・真田幸隆が信玄に臣従したのが1544〜46(天文13〜15)年頃で、その後、人質として信玄の近習となった。才覚を見込まれて側近となったのは1561(永禄4)年頃。この年、信玄と上杉謙信との間で、川中島の激戦が起きている。

1573(元亀4)年に信玄が没しても、引き続き武田に仕え、信玄の跡を継いだ勝頼の下で働いた。だが、1575(天正3)年、長篠の戦いで武田が織田・徳川連合軍に惨敗したのが転換期となる。昌幸の兄で、真田家の当主だった信綱が長篠で戦死し、家督を継いだ昌幸は、武田の支配下にあり、本領の上田にも近い上野国(こうずけのくに)の西部に移った。

だが、上野国の東部は越後の上杉が支配し、南には関東の北条がいるという、複雑きわまりない地でもあった。上杉領の東上野には、要衝地の沼田もあった。段丘状の地形かつ四方が山で、また標高400メートルに立つ沼田城が堅城として知られた軍事拠点だった。

この沼田が“火薬庫”となる。

武田は当時、北条と同盟(甲相同盟)を結んでいたものの、沼田には野心満々だった。もちろん北条も然りだ。しかし、要衝地だけに、互いを出し抜いて手を出すことも容易にできなかった。そうした状況にあって、素早い動きを見せるのが昌幸という男だ。昌幸は北条の目を盗み、沼田の国衆に調略を仕掛けた。北条は勝頼に抗議した。仕方なく勝頼は昌幸に書状を送り、行動には注意せよと指示している。

ところが結局、沼田は1578(天正6)年9月、北条が接収してしまうのである。

これを受けて甲相同盟が破綻するのは、1579(天正7)年7月。ここから、昌幸と北条の沼田争奪戦が始まり、やがて家康が絡んでくるのである。

驚くべき変わり身の早さ

昌幸は逆襲をはかるべく再度、沼田の国衆の調略にかかった。敵に内通を促し、味方に引き入れるのは得意だった。1581(天正9)年6月には支配権の奪還に成功する。

その9カ月後の1582(天正10)年3月11日、勝頼が織田信長の攻撃にあって自刃し、武田は滅亡する。主君を失った昌幸のここからの行動がすさまじい。

【天正10年】

- 勝頼が死んだ直後、信長に黒葦毛の馬を献上し、臣下の礼をとる。

- 6月2日、本能寺の変で信長が死ぬと、その直後に上杉に鞍替え。

- 7月9日、使者を派遣して北条に従属。

- 9月28日、家康の要請に応じて徳川へ帰属。

見境ないといえる昌幸の行動は、単に強い者に付いたわけではない。「岩櫃(いわびつ)城と沼田城の確保が目的だったと考えられる」と、歴史学者の平山優はいう。昌幸は生き残りに必死だった。

わずか数カ月で北条を見限った昌幸は、さらに返す刀で、家康とともに北条に兵を向けた。旗色が悪くなった北条は、家康に和睦を申し入れ。10月29日、徳川と北条の同盟が成立した。だが、その条件が大問題。

徳川は北条の上野支配を認め、昌幸の沼田城を引き渡す—。昌幸が到底納得できない条件を、家康はのんだのである。家康もさすがにタヌキだ。

しかも当時、敵対していた秀吉との対決に忙殺されたのか、1585(天正13)年までこの条件を昌幸に伝えなかった。同年4〜6月になって、家康は昌幸に圧力をかけ、沼田を引き渡せと命じる。

昌幸は強く抵抗した。そもそも家康の確約を得る以前から自力で沼田を支配下に置いていたのだから、従う謂れはなかった。両者は物別れに終わる。

昌幸は即座に上杉に接近し、来る直接対決の準備に入った。一方の家康は8月に軍を招集し、信濃に派兵―こうして話は冒頭の第一次上田合戦に戻る。

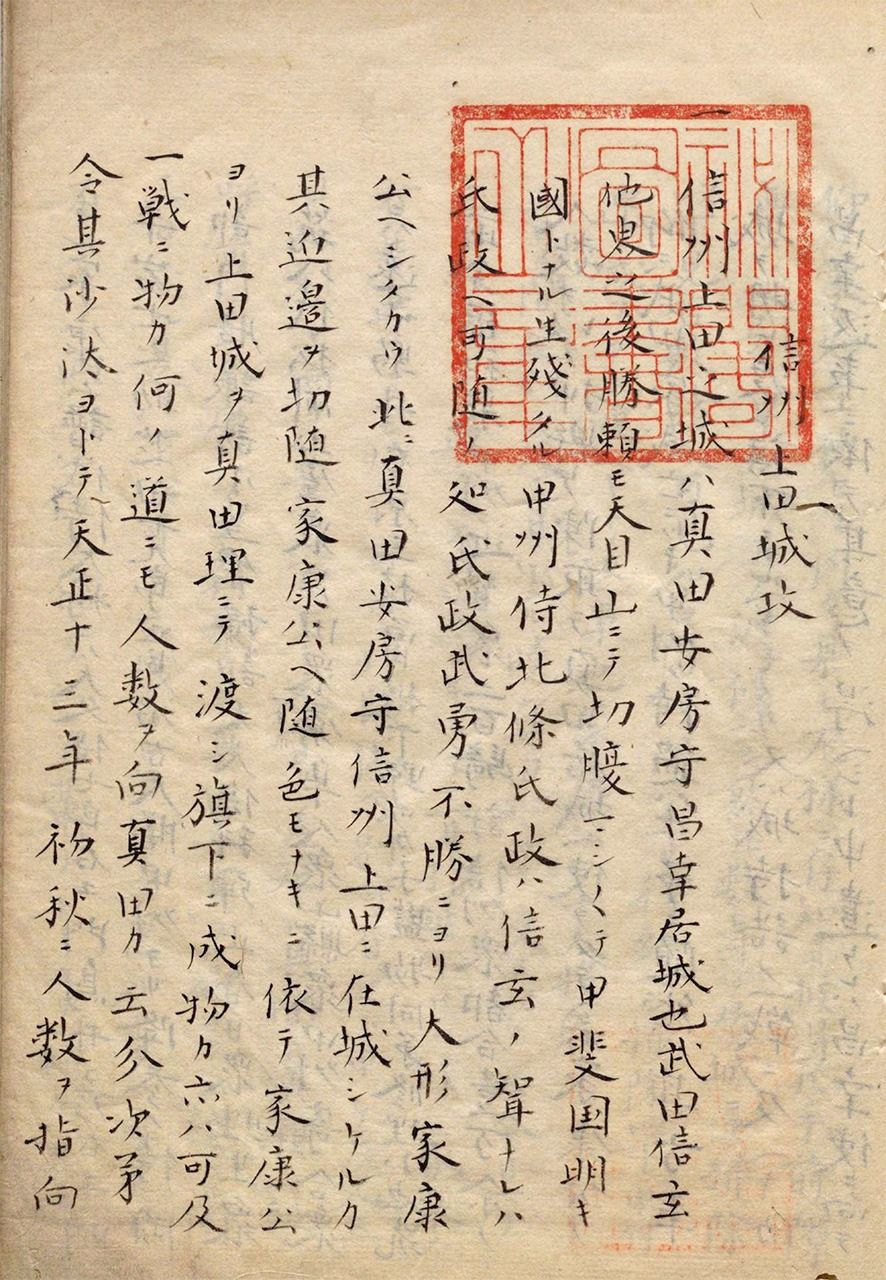

徳川の子孫・徳川家達氏が寄贈したという『信州上田城攻』の冒頭部。武田滅亡後、昌幸が家康に帰属した経緯などが書かれている。国立公文書館所蔵

そして、家康は手痛い敗北を喫する。この敗戦は、やがて訪れる関ヶ原の戦い(1600/慶長5年)にも影響を及ぼし、徳川は再び真田に苦い思いをさせられるのである。

バナー写真:「錦絵真田父子上田籠城図」は関ヶ原の戦いの前哨戦となった1600(慶長5)年の第二次上田合戦の様子を描いたもので、中央が昌幸、左が幸村(信繁)。なお、真田家の家記『上田軍記』は、幸村は第一次上田合戦にも参陣していたと記すが、事実は不明だ / 上田市立博物館所蔵

[参考文献]

- 『真田三代』平山優 / PHP新書

- 『大いなる謎 真田一族』 / PHP文庫

- 『真田昌幸』黒田基樹 / 小学館

- 『国衆 戦国時代のもう一つの主役』黒田基樹 / 平凡社新書