不毛の原野を肥沃な土地に変えた数学知識―福島に門人2000人の和算塾 : 平和な時代だからこそ旅修行や他流試合

歴史 教育 文化 科学- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

連載1回目 「太平の世に花開いた日本の数学“和算”」はこちら

連載2回目 「幕末の16歳少女が大学数学専攻以上の難問を解く」はこちら

福島の山里に隆盛を極めた和算塾

福島・郡山駅から車で1時間近く東へ走り目的地に着いた。田村市船引(ふねひき)町石森、山あいに田んぼが広がる日本の山里を代表するような景色の中に、幕末から明治にかけて2000人余もの門下生を擁する和算塾があった。主宰したのは和算家・佐久間庸軒(ようけん)。今も彼の書斎だった建物が残っている。

佐久間庸軒の書斎跡入口を表示する案内柱。周囲には田んぼが広がる(筆者撮影)

庸軒は1819年に、この地で和算家・佐久間質(ただす)の息子として生まれた。本名は纉(つづき)。幼少期から父に手ほどきを受け、18~21歳のころには北に約20キロ離れた二本松の最上(さいじょう)流の和算家・渡辺一(かず)に学んだ。

佐久間家はこの地区の有力農家で、父も渡辺一に学び、地域の農家の人たちに算術を手ほどきしていた。庸軒は家業を終えてからほぼ毎日歩いて通い、夜に学んで朝帰る生活を送ったという。そうした父子の和算の伝承と教育が、ここを幕末から明治にかけて日本でも指折りの「和算の聖地」にした。

田村市教育委員会によると、庸軒の編・著による和算の著書・教科書は「和算教授法」や「当用算法」など百数十冊に及ぶ。今で言う問題を解きながら習得する「演習テキスト」のようなものが中心で、四則演算やそろばんの使い方から「√」の開平法、体積の求め方、級数、利息の計算など千数百問が収録されている。

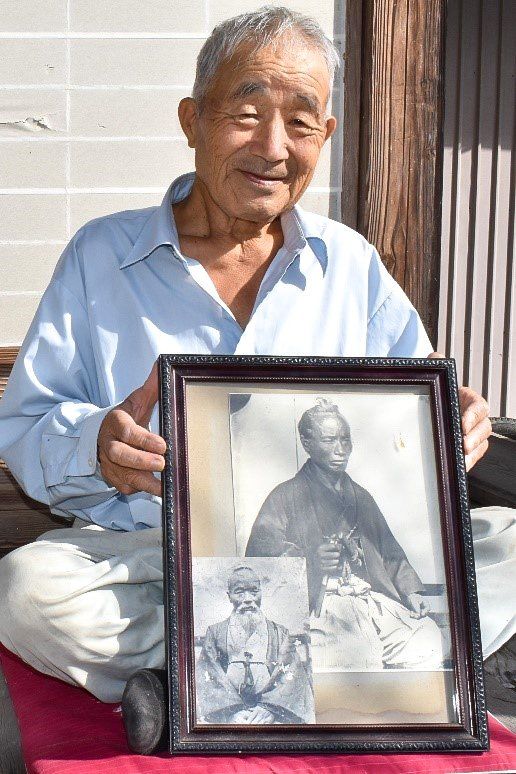

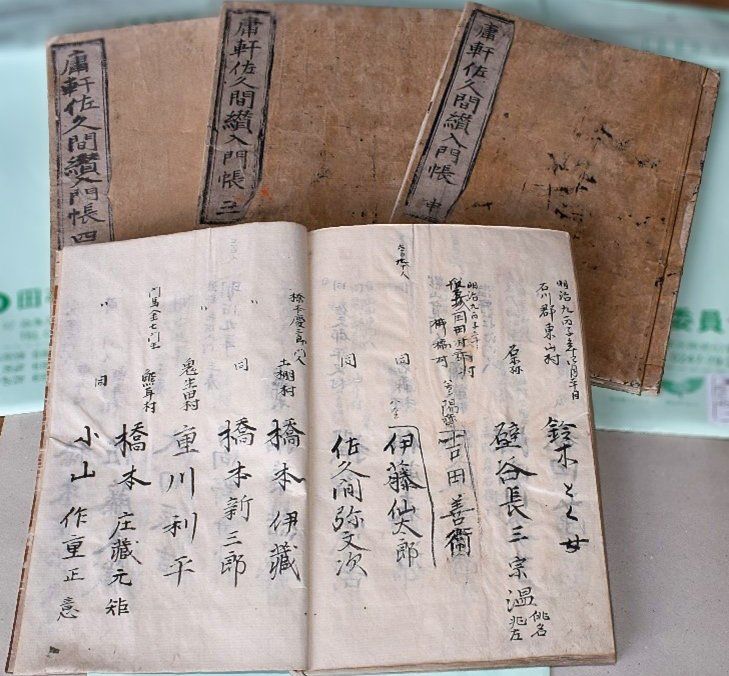

どうした人たちが学んだのだろうか。庸軒の4代目子孫にあたる佐久間求(もとむ)さんが今も現地で農業を営みつつ書斎跡や関係資料を守っている。ご好意で田村市指定文化財になっている入門帳を見せていただいた。多くは船引町や隣の三春町など近隣の農民や商人で、何十人かに一人の割合で女性の名前もある。入門帳は4冊あり、父・質のころからの人数を数えた書き込みがあってその数は2100人を超えていた。

佐久間庸軒の写真(右は若かりし頃、左は晩年)の入った額を手にする4代目の子孫にあたる佐久間求さん(筆者撮影)

佐久間家に伝わる入門帳。右端に「とく女」と女性の名前がある(筆者撮影)

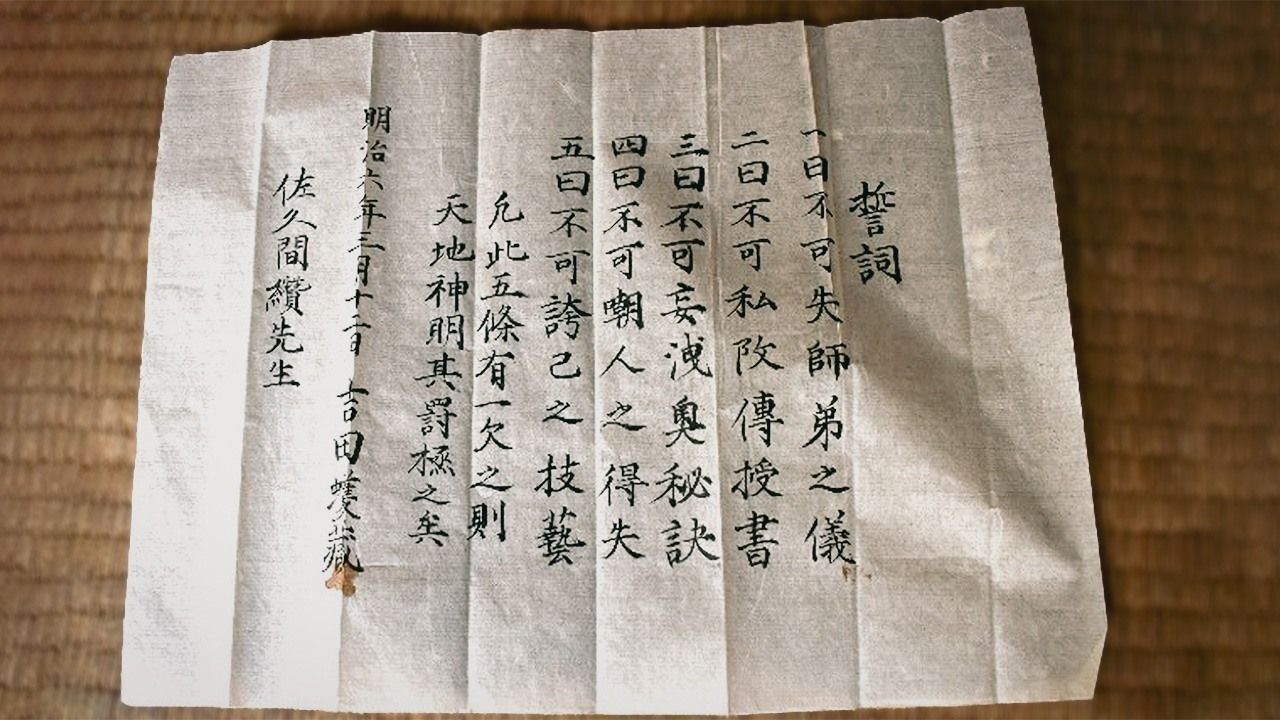

「船引町佐久間庸軒和算保存会」の仲澤市雄氏によると、庸軒の塾は、身分や性別に関係なく広く教育することを目的とした「義塾」で、入門者には学ぶ意志の強いことが求められたという。入門を認められた人は血判を押した誓約書を提出した。そこには誓いのことばとして「師弟の儀を失ってはならず、人の成功や失敗を嘲(あざけ)ることや自分の技量を誇ってもいけない」などが記されている。

庸軒の書斎の前に座る、船引町佐久間庸軒和算保存会の中澤市雄さん(左)と庸軒の子孫の求さん。かつては隣接して寄宿舎もあった(筆者撮影)

安積疏水事業成功の原動力に庸軒門人の測量技師

庸軒は和算の能力を買われて農民から武士になり、三春藩の藩校でも教授役を務めた。明治維新後にも一時期、浜通りを中心とした磐前(いわさき)県の職員として測量にも携わった。教え子たちには後に測量技師になった人物も多い。不毛の地とされた郡山の安積(あさか)原野へ猪苗代湖の水を流す安積疏水事業は、監修役のオランダ人技術者ファン・ドールンが功績者とされるが、庸軒の門人だった伊藤直記らも入念な現地測量で事業を成功に導く原動力になった。

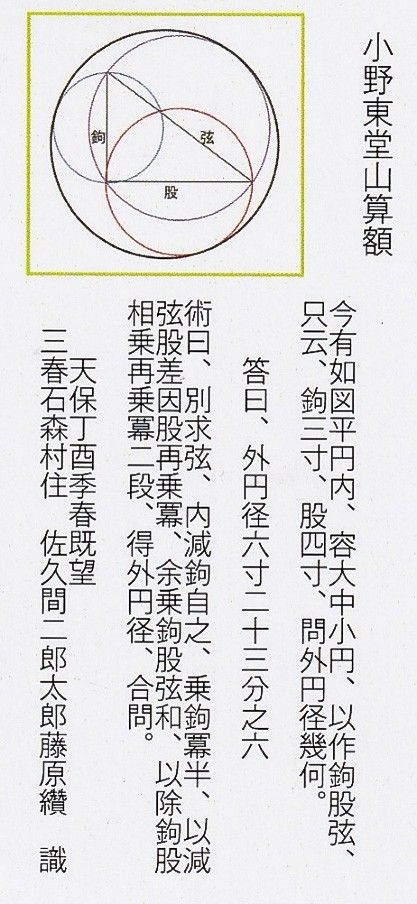

ところで、庸軒自身は算額を奉納したのだろうか。仲澤氏によると、1837年、19歳のときに東堂山満福寺観音堂(福島県小野町)に円と三角形の問題を載せたものを掲げた。残念ながら焼失したが、記録が残っている。先に掲げられていた算額に対し、より簡単な解法があることを示したものだという。

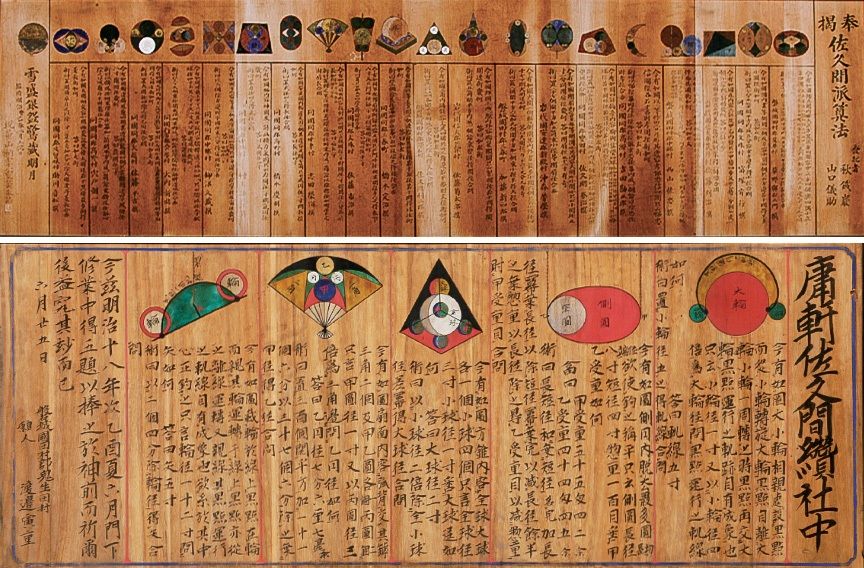

一方で、門人たちが県内の寺社に奉納したものはいくつか残っている。そのうち、田村市の秋田山龍穏院と猪苗代町の小平潟天満宮の2面は保存状態がいいので参考までに紹介しておこう。

上段 : 秋田山龍隠院の算額(1893年奉納) 下段 : 小平潟天満宮の算額(1885年奉納)

旅修行する和算家たち 庸軒も6度の大旅

もう一つ、庸軒について語るべきことがある。和算の道を究めようと旅修行に出たことである。和算には、「芸術の都パリ」や「音楽の都ウィーン」のような格別の「都」がなく、日本各地に和算家が割拠していたため、和算を究めようと思い立って各地の有名塾や道場などに「他流試合」や「武者修行」をしに行く和算家が少なからずいた。庸軒の師の渡辺一も、著名な和算家だった会田安明の「道場破り」を経験している。渡辺が名を上げつつあった22歳のとき、評判を耳にした会田が江戸から山形へ帰郷の途中、渡辺を訪ね高次方程式の難問を出して力量を見極めようとした。渡辺はすぐにこれを解き、自らも難問を返したところ会田は即座に回答を示した。「あり得ない、間違いだ」と詰め寄ったものの、中座してしばらく検討して正しいことを悟った。これで渡辺は会田の学力に伏して門弟となった、と伝えられている。

仲澤氏の調べによると、庸軒は6度の大きな旅行をした。①仙台刈田山金華山参詣(1840年)、②伊勢・熊野・四国三十三(観音)カ所・金毘羅山・善光寺参詣(1842年)、③富士石尊参詣(1844年)、④山形算術修行(1846年)、⑤九州・天草算術修行(1858年)、⑥酒田・越後算術修行(1862年)で、このほか江戸にも何度か行っている。寺社に掲げられている算額を見ることや、日ごろから観音信仰に篤かった庸軒は各地の観音様に和算の道を究めることへの祈願と感謝を伝えることも旅の目的だったようだ。

こうした旅の中で仲澤氏が注目するのは⑤の九州への修行旅行である。9月から翌年2月までの長旅で、旅の出来事や会った和算家たちを6冊の旅日記に記録している。36人の和算家の名前が確認できるというが、仲澤氏はこの旅の核心は長崎にあると見る。旅の期間の中で最も長い12日間を長崎で過ごしている。ここの和算家たちとの交流を通して、長崎にあった幕府の海軍伝習所経由で入ってきた西洋数学を学んだことが最大の収穫だった。庸軒は自分の塾でも、西洋数学の学習に全体の半分の時間を充てた。

遊歴算家・山口和 ウクライナの数学まんが主人公候補に

庸軒のように旅する和算家は「遊歴算家」とも呼ばれるが、代表格として挙げられるのが山口和だ。1780年ごろに現在の新潟県阿賀野市水原で生まれ、江戸で和算を学んだ。1850年に亡くなるまで北東北から九州にかけて大旅行を6回行った。特に第2回は約1年間、第3回は2年半近くの長きに及ぶ。これらの旅の様子は「道中日記」として残されていて、各地の和算家たちとの交流や見学した算額も多数記録されている。現存しない算額も多く、道中日記は失われた算額を今に伝える貴重な資料でもある。一方で山口自身についての記録はほとんどない。

2022年8月から今年7月まで東京大学のニューロインテリジェンス国際研究機構(IRCN)BABYLAB(赤ちゃんラボ)に客員研究員として在籍していたウクライナのガンナ・マモノバ博士は、そんな山口を自分の著作に登場させようと考えている。

マモノバ氏はキーウ国立経済大学の数理科学系准教授(確率論)で、数学教育におけるまんがの有用性を研究している。「赤ちゃんラボ」では、博士原作のコミック「楽しい『場合の数』」を和訳するプロジェクトに取り組んだ。その過程で、多くの人の目に訴える算額のことを知った。和算研究家の深川英俊氏の「聖なる数学:算額」(英語版、プリンストン大学出版)を読み、遊歴算家の山口和の存在に引かれたという。

マモノバ博士原作のコミック「楽しい『場合の数』」の1コマ(マモノバ博士提供)。絵はタチアナ・デニセンコ氏

コミックには17世紀フランスの哲学・数学・物理学の天才ブレーズ・パスカルが登場し、日常の様々なシーンから、色々な物の組み合わせや考えられる場面の数が何通りあるかという問題と解答を提示する。マモノバ博士は、次のコミックも企画していて、そこでは日本の和算家を取り上げ、メインキャラクターを山口和にするつもりだ。「数学の探究のために旅することができた平和な江戸時代はとても貴重です。人々が理性的でいられる時代だった。山口はそれを象徴する人物。できれば私も京都などを訪れて、山口の足跡や算額をもっと調べ、構想を練り上げたいと願っています」と話す。

実はマモノバ博士は、2022年までロシア軍による住民の虐殺があったブチャ近くに住んでいて、ロシア軍から逃れる科学者と学生のための東大の緊急受け入れプログラムで来日した。ウクライナに戻った今は比較的安全な場所にいるというが、インタビューは空襲警報が鳴ったらすぐ中断するということで行った。

マモノバ博士によると、滞日中に和訳されたコミックは学研教育総合研究所とGakkenが、破壊されたブチャなどの教育施設再建支援のために行うクラウドファンディングの返礼品になる。マモノバ博士は「多くの人に協力してもらえたらうれしい」と話す。

観音様の境内で和算史上最大⁉のドタバタ論争劇

最後に、和算史上最大かもしれないドタバタ劇を紹介しよう。舞台は尾張名古屋の大須観音。1799年に名古屋城近くに住む和算家が掲げた算額が発端だった。深川氏によると関係する算額は残っていないが、経過は1812年に書かれた「北野算経」に記されているという。

算額に書かれていた内容は、円に内接する3個の楕円があり、楕円の長軸と短軸が分かっているときの外接円の直径を問うもの。その答えに別の和算家がいちゃもんをつけたのだが、深川氏によるとこのいちゃもんが実は間違っていたため、さらに別の和算家が非難する算額を掲げた。ところが、この時に表示する図に誤りがあったことが、さらに事態をややこしくする。

ここからは遊歴算家や素人も入り乱れ、「流派」のメンツがむき出しになり、「狂言」「恥さらし」「笑止」といった言葉が飛び交い、「論争」の体をなさなくなった。結局、ののしり合いの算額掲示は少なくとも6年間は続いた。結果は記録がなく不明だというが、庶民は名刹で繰り広げられた泥仕合を大いに楽しんだという。世が太平であったからこそである。

バナー写真 : 佐久間庸軒が主宰した和算塾の入塾誓約書。「他人の失敗を嘲ること」「自分の技量を誇ること」を戒めている(筆者撮影)