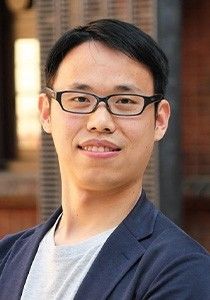

東大発ベンチャー「BionicM」社長・孫小軍:9歳で右脚切断、体験生かして最先端の「ロボット義足」開発

People 経済・ビジネス 技術・デジタル 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

筋肉を使うように自然に歩ける

2021年7月、孫小軍さんは6年かけて開発に取り組んできたロボット義足の年内の実用化に向け、多忙を極めていた。

「これまで、社外の義足ユーザーの試着会を実施してはフィードバックをもらい、開発に反映するというプロセスを繰り返してきました。この1月からは自分でも装着して生活しています。いまは最終的な調整、改良を重ねながら、EMS(製造請負)の業者と協議を進めています。年内には商品化する予定です」

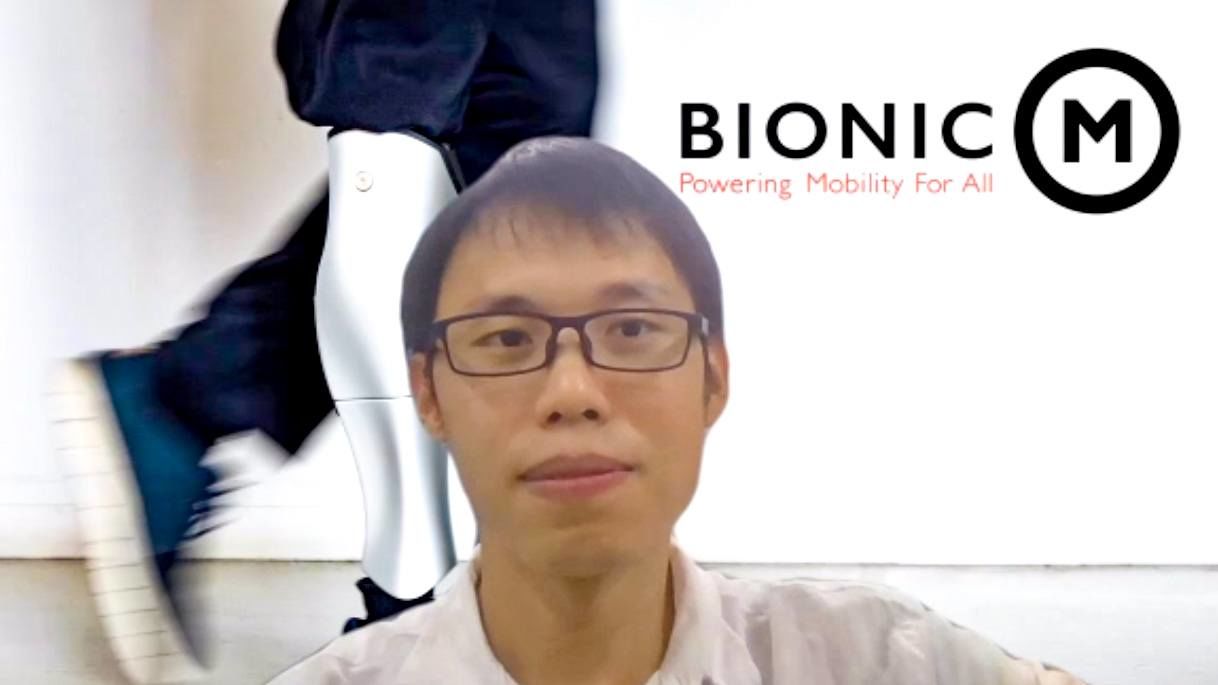

既存の義足は動力を持たない「受動式」が主流で、ユーザーに負担がかかる。「僕たちが開発したロボット義足は、複数のセンサーを内蔵してユーザーの動きを読み取り、モーターで歩行をアシストするので、疲れにくい。階段の上り下りも自分の筋肉を使うように自然で、転倒しにくく、使いやすい義足です」

東京大学発ベンチャーとして3年前に設立した「BionicM」のミッションは“Powering Mobility for All”―「全ての人々のモビリティにパワーを」だ。ロボット技術を活用し、足が不自由な人から高齢者まで、全ての人々の自立移動を向上させるデバイスを開発し、関連サービスを提供することを目指している。社名は“Bionic”(生体工学)と“man”(人間)/ “mobility”(移動性)の二つの意味を込めた “M”を組み合わせている。技術と人がいかに融合できるかという思いを込めた。

ロボット義足開発の原動力となったのは、自身の15年間に及んだ松葉づえ生活だ。

9歳で将来が不安に

1987年、中国南西部・貴州省の農村部で生まれた。「すごい田舎です。いまは温泉が有名になって観光客も訪れますが、昔は未開発の何もない地域でした。子どもの頃は遊んでばかりで、特にバスケットボールに熱中していました」

9歳の時、骨肉腫で右脚切断。無邪気な少年時代が暗転した。「それまでできたことができなくなってどうしようと、落ち込みました。両親から自分たちがいなくなったらどうやって生きていくのか、しっかり考えなさいと言われて、将来が不安になりました。片足では農業もできない、体力勝負の仕事はできないと悩みました」

中国では障害者への補助金など支援制度が充実していなかったので、高価な義足を入手することができなかったという。松葉づえを使うしかなく、不自由な生活だった。

勉強して将来を切り開くしかないと覚悟を決めた。ひたすら勉強に打ちこみ、成績はどんどん上がった。高校は貴州省有数の進学校に進み、2006年、湖北省・武漢にある名門の華中科技大学に入学を果たす。

「将来何をしたいのか、まだよく分かっていませんでしたが、大学での専攻は材料工学を選びました。華中科技大学はその分野で有名だったからです」

日本で松葉づえ生活と決別

学部時代に、東北大学への1年間の交換留学を経験する。

「東北大学は材料工学で世界トップレベルです。日本の素晴らしい技術を学びたいと思い、東北大との交換留学制度に申請しました。でも、日本語は全然勉強していなかった。当時、米国の大学院に進もうと思っていたので、英語は勉強していたのですが。1年間日本で生活して、とても好きになりました。日本語ができない私に対して、みんな丁寧に接してくれたし、仙台は美しい街で、環境が素晴らしかった。バスでの通学は松葉づえの身には不便でしたが、中国よりバリアフリーは進んでいると感じました。徐々に、日本の大学院に進むことを考え始めました」

東北大学での交換留学では、友人と旅行もした。宮城県大河原町の白石川「一目千本桜」を背景に撮影

2010年、華中科技大学を卒業、東京大学大学院に進学する。

「材料工学の延長として機械工学を専攻し、燃料電池の研究をしました。世界的課題のエネルギー問題に取り組みたかった。日本語も熱心に勉強しました。義足を使い始めたのも、大学院からです。障害者への公的補助を活用して、義足を作ってもらいました」

初めて両手を自由に使えるありがたさをかみしめる一方で、動力のない既存の義足は日常生活では不便が多いと実感したと言う。「もっと使いやすい義足を、自分で作ってみたいと思うようになりました」

スタートアップの世界的登竜門で受賞

修士を取得してソニーに入社、配属先はスピーカーなどを開発する部署だった。燃料電池の開発には携われなかったが、部品の調達から組み立て、音質の改良などモノづくりの仕事は面白かったという。だが、日常生活で何度も転倒したため、転びにくい義足を開発したいという思いは強まるばかりだった。

まず義足を開発できる環境が必要だと、2年余りでソニーを退社、2015年、東大大学院博士課程に入り直した。ヒューマノイドロボットを研究する情報システム工学研究室が、新たな挑戦の場となった。

「ロボット義足開発の技術を学んだら、最終的に義足メーカーに就職しようと思っていました。でも、大学院のインターンシップ制度で、義足分野で世界トップのドイツ企業に申し込んだら、なしのつぶてでした。それで、修了後に自分が望むような義足を開発できる企業に就職できるとは限らないと気付いたんです。それなら自分で会社を作ればいいと思いました」

転換点となったのは、2017年、米国・テキサス州で開催される世界最大規模の見本市「サウス・バイ・サウスウエスト(SXSW)」にロボット義足のプロトタイプを出展、革新的なプロジェクトを対象とする賞を受けたことだ。過去にはツイッターやエアビーアンドビーなどが表彰されて、一躍脚光を浴びている。

「サウス・バイ・サウスウエスト」でInteractive Innovation Awardを受賞

「ロボティクスと人間の身体を融合させることは、技術的にとても難しい。その技術で斬新な義足を開発し、人々のモビリティを向上させていくというコンセプトが評価されたと思います。まだ開発途上でしたが、デモンストレーションを通じて、技術のすごさもある程度伝わりました」

SXSWで評価されたことで、投資家も含め「多くの人に知ってもらう」という目的は達成したが、この時点では、「日常生活で使えるレベルではありませんでした」

軽量で安全、「カッコイイ」義足を

開発上の大きな課題は、「軽量化と耐久性、安全性」の実現だった。

「義足の場合、脚の切断面の限られたスペースで、ユーザーの体重を支えるパワーを発揮しなければなりません。同時に、体に装着するものなので軽量化は必須です。毎日使うので、耐久性も重要です。また、ユーザーの体勢や無意識な動きも含めてセンシングした上で、正しい動作を提供しなければ危険です。安全を確保するために、ユーザーの行動を予測して、うまく協調するように義足を制御することはとても難しい」

デザインにもこだわった。「義足を隠す人が多いが、それを変えていきたい。脚の切断なんて誰も望んでいません。でも切断せざるを得ないとき、体の一部として受け入れやすく、ファッションとしても見せたいと思えるようなカッコイイ義足を作りたいと思いました」

ファッションとして見せたい義足にこだわる(東京駅周辺で撮影)

“東大発”のメリットをフル活用

2018年12月、株式会社BionicMを設立、翌年、大学発のスタートアップを支援する「東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC)」から出資を受けた。オフィスはキャンパス内のベンチャーを育成するインキュベーション施設の中にある。

「ベンチャーは何もないところからスタートするので信用がなく、資金調達が難しい。東大発の研究開発だという“お墨付き”があれば、ビジネスの世界で信用されます」

東大の信用力、研究室で学んだロボティクス技術、設備、周囲のさまざまな研究の蓄積を活用した最初の3年間があったからこそ、会社設立から2年半で商品化にめどがつく段階まで到達できたという。

2020年には、第三者割当増資により、合計5億5000万円の資金を調達。同時に、中国でビジネス展開をするために深圳に子会社を設立した。「まず、日本と中国からスタートして、世界中の義足ユーザーに広げていきたい」と孫さんは言う。

誰もが自由に移動できる社会に

現時点で、BionicMの社員は17名。電気、電子、ソフトウエアのエンジニアから理学療法士、義肢装具士(ユーザーに適合する義足などを製作する国家資格の専門職)まで、さまざまな専門知識、技術を持つメンバーが、それぞれの視点を生かしながら一丸となってロボット義足の開発に取り組んできた。

技術上の課題はほぼ解決したが、今後の課題はコストダウンだ。

義足は一般的に高価で、既存の義足でも1本あたり数十万円から100万円。動力を持つ義足は世界でもアイスランドのメーカーの製品しかないが、1000万円以上するという。

「いまは価格帯を検討中ですが、最初からいきなり低価格にすることは難しい。多くのユーザーに届けるためには、コストダウンして価格をできるだけ下げていかなければなりません。技術のイノベーションだけではなく、ビジネス面のイノベーションも必要です。一括払いではなく、ローンや分割払い、リースのシステムなどを含め、ユーザーが購入しやすい仕組みを考えたい」

現在は、まず義足市場に参入することに注力しているが、将来的にはさまざまなサービスの提供、新たな製品開発も視野に入れている。

「私たちのロボット義足にはセンサーが内蔵されているので、毎日歩行データを収集できます。そのデータを解析することで、例えば左右の荷重バランス、ひざ関節はちゃんと曲がっているか、健常者に近い動きをしているのかなど、ユーザーの歩行が可視化されます。それをユーザーにフィードバックすることで、より健康的な歩き方などの提案ができます。データの活用法には、いろいろな可能性があります」

また、義足だけではなく、脚が弱くなった高齢者の歩行を助ける「モビリティデバイス」や、「パワースーツ」の開発にも挑戦していきたいと考えている。

「例えば、ロボット義足の技術を活用して、高齢者の膝関節を補完して歩行をアシストするデバイスの開発は十分可能です。また、病院やリハビリセンターで使う全身に装着するものではなく、履く感覚のパワースーツも作れそうな気がします。あくまでも、日常生活をサポートすることが目的です。障害者も高齢者も、自分で歩いて自由に移動できる世の中を実現することが、使命だと思っています」

(バナー写真以外の画像はBionicM提供)