詩人・伊藤比呂美「いつか死ぬ、それまで生きる」―子育て、介護、米国生活を経て “ショローの女” のいまを語る

People Books 文化 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

切実な日常は創作の「素材」

青春時代の摂食障害、不倫、2度の結婚、離婚を経て1997年米国移住。3人の娘を育てながら、老いた両親が住む熊本とカリフォルニアを頻繁に行き来する遠距離介護の日々。母が逝き父を送り、30歳近く年上の英国人パートナーを看取(みと)る―その来し方をたどるだけでめまいがするほど、伊藤比呂美さんは、波乱万丈で密度の濃い人生を生きてきた。

切実な日常は創作の生の「素材」だ。かつて「胎児はウンコである」と過激な言葉で妊娠・出産を表現し、中絶、子殺しがモチーフの詩「カノコ殺し」では、生々しい授乳のイメージを描いた。『良いおっぱい 悪いおっぱい』では「母親こうあるべし」に真向から挑み、「がさつ、ぐうたら、ずぼら」が育児の極意だと唱えて若い母親たちの絶大な共感を呼んだ。更年期を迎えた頃からは、介護と老いが大きなテーマとなっている。

作品にはエッセーもあれば、詩、小説もある。だが、「いっそのこと、“詩人”を名乗るのをやめようかと思って」と言ってあっけらかんと笑う。「何を書いても“エッセー”と捉えられてしまうので…」

子育てや介護に四苦八苦する日常の描写に身につまされて、「そうそう」と深くうなずく一方で、その奮闘ぶりに思わず笑ってしまうこともある。だが、身近な題材を扱っているからといって、「エッセー」とは限らない。例えば代表作の1つ『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』(2007年)は、両親の介護、連れ合いと娘たちの間で奔走する日常を、中世の口承文芸「説教節」の「語り」を融合させて描いた現代詩だ。

「『現代詩手帖』に掲載されるような狭義の詩は、もう十数年書いてない。それでも、自分の書いているものは全て『詩』だと意識しているところがあります」

どんなに身近な素材を扱っていても、詩人としての「コトバ」「日本語」にとことんこだわる。

「書く」ことで無意識を掘り起こす

2018年から21年春に掛けての3年間、早稲田大学で詩の創作を教えた。「夢中になって書いている学生たちと向かい合いながら、詩を書くとは何なんだろうと改めて考えました。感情をそのまま書いてもダメ、もっと先にいきなさい、思っていても気付いていないことがたくさんあるはず。書こうと意識していなかった言葉が出てきたら、それが無意識。そこから推敲(すいこう)を重ねて表現すれば、説明しなくても読者は想像して分かってくれる。それが詩だ。そう指導しながら、詩を書くとは、自分の無意識を掘り起こす作業だということを再発見したんです」

そう言って自分の経験を手繰り寄せる。大好きだった父親の晩年の日々だ。母親は入院して5年間寝たきりになり、2009年病院で亡くなった。その3年後に逝った父親は、8年間独居生活だった。熊本とカリフォルニアを毎月行き来して、米国からは毎日電話を掛けた。ヘルパーさんたちの助けを借りながら、何とか父を支えた。それでも、悔いが残った。

「父が死んだ後、“もっとそばにいてあげれば” “一人娘なのに、なんでお父さんを捨てて、アメリカに行っちゃったんだろう”としばらく悔いてばかり。そしたら毎晩のように夢を見た。そのたびに意識の深いところに入っていく感覚があった。何回も夢を見続けたときに、“あ、分かった、これでいいんだ”というところにたどり着いたんです」

詩を書くということは、夢を見ることに近い。自分が抱えている悩みや不安を詩の中に落とし込んで推敲を重ねるうちに、自分も少しずつ先に進んできたのだと、学生を教えながら再認識したのだった。

女たちに向けた「語り物」としての詩

妊娠・出産経験を契機に、自分の読者は“女”だと意識して書いてきた。

「母親学級に行ったら、みんなが自分の便秘の話を楽しそうに語っている。大きなおなかでどこかに出掛けると、年長者が私のおなかを触って、自分のお産体験を縷々(るる)と語る。女が女と手をつなぐ瞬間を見た気がしたんです。それから、育児・子育てに疲れた女たちを応援して話し掛ける気持ちで、一連のエッセーを書きました」

35歳から40歳ごろまでの時期、心を病んだ。恋愛や家庭の問題、自分自身について悩み苦しみ、若い頃の摂食障害もぶり返した。そんな時に「説教節」にはまった。中世・近世の旅芸人たちが行く先々で庶民に語り伝えた物語で、「小栗判官」「しんとく丸」「山椒大夫」などがよく知られている。

「うつというか、今考えると“ストレス障害”ですね。旅して動き回るしか命をつないでおけないという必死な思いがあって、町から町に移動しては朗読・講演をして回りました。そのうち、自分がやっていることは、説教節を語っていた人たちの生きざまと似ていると思い当たったんです」

「説教節」との出会いを通じて、こじれた恋愛、出産、子育て、夫婦関係、介護、看取りまで、さまざまな苦を背負った“女”たちに向けた「語り」として書くことを、より強く意識するようになった。

「“女”にもいろいろあります。子どもを産んだ女、母乳で育てた女、そうしなかった女、産まないと決めた女、産めない立場の女などなど…。同世代の友人仲間で、子どもを産んだのは私だけ。ところが親の老いに直面した時、みんなほぼ同時期に同じ問題を抱えたんです。みんな誰かの“娘”なんだ―そのことに改めて気付いて、出産の時より、女同士のつながりを強く感じました。親を介護して看取るまで、家父長制で娘が背負う苦労は息子よりもはるかに重いですよ。でも、その苦労を味わえて、本当に良かったとも思います」

日本の古典文学は全て仏教文学

仏教に関心を持つようになったのは、親の老いが発端だ。近づけば近づくほど、死は具体性を失い、父も母も「なすすべもなく、待つともなく、死のときが来るのを待っている」ように見えた。そんな中ぶらりんの状況は苦しいだろうと、仏教にでも頼ったらと持ち掛けても、興味がないとにべもない。それで、まず自分が勉強しようと仏教関連の本を読みあさった。

もともとサンスクリット語やパーリ語で書かれ、中国語に翻訳したお経が、硬い日本語に翻訳され漢字にはルビが振られている。「それを見てたら、自分の言葉で翻訳してみたくなった。そのうち、短いお経は詩で、法華経のように長いお経は『語り物』じゃないかと気付き、面白くなりました」

「説教節」と同じで、お経は信仰をもとにした「語り」の世界だ。町から町へ僧侶が遊行(ゆぎょう)する。観客がいて語り手との対話がある。その情景が生き生きと目に浮かび、お経を自らの身体を通した言葉、詩として表現したい、声に出して読んで伝えたいと口語訳にのめり込んだ。お経を読み、翻訳していくうちに、『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』や謡曲、『源氏物語』、落語も含めて、日本の古典文学は全て仏教文学なのだと実感した。

<別れは来る。それまで出会う>

ひたすら、お経の現代語訳の試行錯誤を続ける中で、両親が逝き、2016年には連れ合いの画家ハロルド・コーエンさんの最期を看取った。20年間連れ添い、いさかいが絶えなかったが、死なれてみると、ただ寂しかった。

<きみたち僧は/悩むな。悲しむな。/私がどれだけ生きようとも、/いつか死ぬ。それまで生きる。/別れは来る。それまで出会う。>

ブッダ入滅の際、弟子たちに向けた最後の説法「仏遺教経(ぶつゆいきょうぎょう)」の訳からの一節だ。死ぬ男がどうやって死に向かうのかという興味でこの経典を手に取り、引き付けられ、訳していったという。

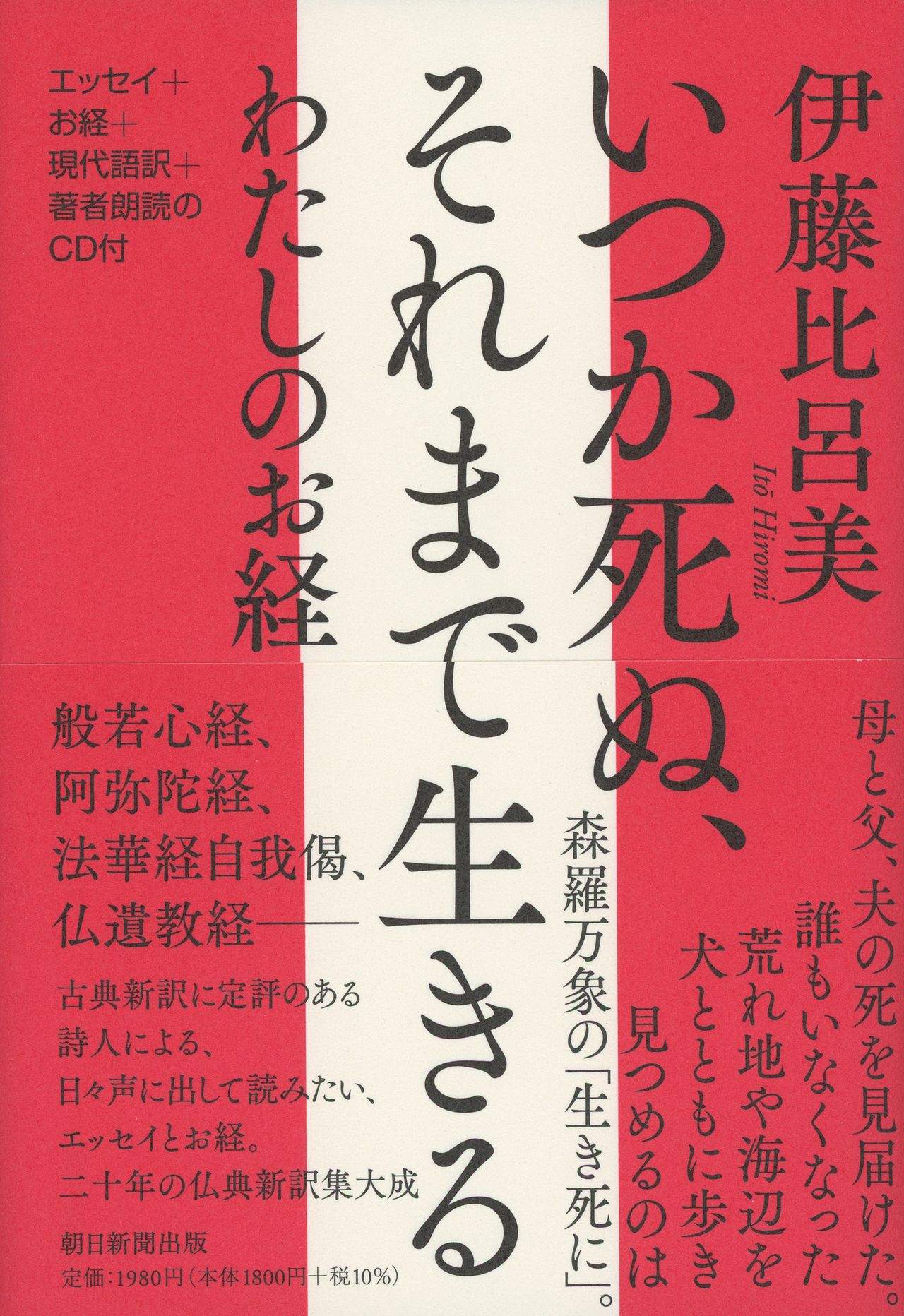

2021年11月刊行の『いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経』は、「般若心経(はんにゃしんぎょう)」「法華経」「阿弥陀経」から「仏遺教経」まで、米国でひたすら取り組んできたお経現代語訳の集大成だ。

誰もいなくなった荒れ地や海辺を、犬と歩く。日没を見て、月の出を見て、小さな生き物の生きざまを見る。自然の巡りと生きること、死ぬことが重なっていく。本書にはそうした日々の情景を描いたエッセーも織り込まれている。

信仰に目覚めたわけではない。でも、仏教の死生観、自然や環境への「まなざし」には影響を受けた。

「いま私たちがとらわれている現世の仕組みから離れたところにある考え方がブッタの悟りで、このままの生き方ではダメだ、“向こう”に行かなきゃと人々が考えるのが『発心(ほっしん)』だと思います。私も何十年もいろいろなルールにとらわれて生きてきた。でもその向こうに違う生き方があるんじゃないか―私が書きたかったのは、自分がどうやって“発心”したかということなのかもしれません」

次は森鴎外をテーマに

米国で長年生きてきて、日本にいるときよりも自由だと感じる反面、「あらゆる局面で自分はここでは単なる一移民だと思ってしまう」ことがあった。2009年に『Killing Kanoko』、14年『Wild Grass on the Riverbank』(『河原荒草』)の2冊の英訳詩集(ジェフリー・アングルス訳)が出て、ようやく詩人として自分の居場所ができたと感じた。

一人になっても、このまま米国に住み続けるのだなと思っていた時に、早稲田大学で教えることになり、帰国した。

21年8月、ドイツ語で『とげ抜き』が刊行され、秋には友人で翻訳者の日地谷=キルシュネライト・イルメラさんとドイツ朗読ツアーも行った。来年は3カ月同国に滞在し、没後100年を迎える森鴎外の研究に取り組む。伊藤さんは筋金入りの鴎外ファンでもあるのだ。

「お経の翻訳に区切りがついたので、いまは新しい仕事を始めたい。目の前の日常へのリアクションではなく、着実に新しい創作世界を作り上げていきたいんです」

バナーおよび本文中写真撮影=ニッポンドットコム編集部