芥川賞作家・九段理江が語る “共作者”AIとの距離と「言葉」「リズム」へのこだわり

People Books 文化 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

海外でも続々翻訳刊行

「全体の5パーセントくらいはAIで書いた」──昨年、九段理江さんが「東京都同情塔」(以下「同情塔」)で芥川賞を受賞した際、記者会見でのひと言が大きな波紋を呼んだ。

本作は、現実世界では白紙撤回となったザハ・ハディド案の「新国立競技場」が建設され、2020年に東京五輪が開催された後のもう一つの日本が舞台。建築家の牧名沙羅(マキナ・サラ)は、犯罪者に対する過度な寛容論が広まった社会で、新しい刑務所「シンパシータワートーキョー」の設計に携わる。仕事に全力を尽くしながらも、塔の名称にも、そのコンセプトにも違和感を覚えている。牧名が「バベルの塔の再現」と評するタワーの建設を中心に、カタカナ外来語を多用した生成AIの無機質な言葉が増殖する世界を描き、日本語や日本社会についてさまざまな問いを投げ掛ける物語だ。

受賞直後に海外でも話題を呼び、すでに韓国、台湾、フランス、イタリア、ドイツで翻訳出版され、8月英国、9月に米国での刊行が決まっている。その他、ロシアを含む6カ国で刊行予定だ。

AI が“95%”書いたらどうなるか

“AI使用”発言が一人歩きして、「同情塔」は自身の想定を超える反響を呼んだが、九段さんは「AIを最初から戦略的に使おうと思ったわけではありません」と語る。「建築、そして言語の話になると決めていただけ。私は常にプロットは考えずに書き始め、書き進めながら自分の生活とリンクさせていくやり方です」

「2年前に『同情塔』を書き始めたころ、ちょうどChatGPTが注目されていたので、まずプライベートで使ってみました。作家としての今後について悩んでいたので、ChatGPTに相談したのが最初です」

「落ち込んだときにどうしたら立ち直れますか──まずそんな素朴な質問を投げてみたら、期待以上の反応で、精神科医などが書いたアドバイス記事と遜色ない文章でした。そのことが私には面白かった」

「でも、ChatGPTとやり取りしていくにつれ、人間同士の対話との違いや、AIの限界を感じることが多くなりました。その違和感を小説の中で表現したら、何か面白い化学反応が起こるのではないか。そう思ったのがきっかけです」

実際は、登場人物の質問に対するAIからの回答のほんの一部にChatGPTの文章を参考にしたにすぎず、「5パーセント」は記者会見で九段さんの口からとっさに出た数字だった。

「受賞後の1年間、さまざまなインタビューで、“5パーセントはどの部分ですか”“AIを5パーセント使ってみてどうでしたか”などと質問されて、うまく答えられた自信がありませんでした。自分の中でも、まだ AIとの距離感をうまく説明できていないと感じていました」

そんなときに、雑誌「広告」の編集部から、「AIとの共作」の提案を受けた。九段さんが5%、生成AIが95%を書く試みだ。インタビューに答えるよりも、“5%”の『同情塔』と “95%” の共作を比較することで、自分自身、そして世間に対する明確な答えになるのではないか。そう考えて挑んだそうだ。

共作の短編「影の雨」、そして完成するまでの九段さんとAIの膨大な“対話”(プロンプト)は、オンラインで公開中。現時点でAIが“小説を書く”とはどういうことかがよく分かる。「AIから人間の知性をはるかに超えるアイデアは出てこなかった」と、九段さんは関連インタビューで語っている。

まず言葉ありき

2021年のデビュー作「悪い音楽」から「同情塔」まで、発表した4作はそれぞれ個性的だ。

「毎回、この小説にどんな言葉が必要だろうか、どんな文体がふさわしいだろうかと考え、自分なりに整理できていないと気持ちが悪い。小説を書き出す前に、まず言葉があります」

なぜ、「言葉」へのこだわりが強いのだろうか。

「34年間生きていますが、子供のときから、生きていること自体が不思議。その感覚が小説を書くことにつながっているし、言葉は自分が生きていることを証拠付ける手段として捉えているのだと思います。自分の生活を言語化して思考に落とし込むことができるからです」

小説の発想のきっかけはさまざまだ。2作目「Schoolgirl」は、太宰治が1939年に発表した「女生徒」を「2022年版に更新」するコンセプトだった。動画サイトで環境問題や自分の母親について世界に語り続ける14歳の少女と、母親の関係性を描いている。

3作目「しをかくうま」では人類と馬の歴史を描く中で競馬が大きな要素になっており、名馬の名前や実況の様子がちりばめられている。「『しをかくうま』は、昼寝から目覚めた時にその言葉が浮かび、直感的に小説のタイトルに使いたいと思いました。小説を書くために集めた資料の中に競馬があり、かなりリサーチをしました」

「同情塔」では、「バベルの塔の再現」という言葉が浮かび、必ず小説の中で使わなければならないと感じた。また、建築の話を書くにあたり、建築家による本を読みあさったが、三島由紀夫の『金閣寺』からも影響を受けているそうだ。

三島由紀夫は初恋の相手

九段さんにとって、三島由紀夫は特別な存在だ。14歳のとき、三島が1969年に東京大学で行った全共闘の学生たちとの討論会をネット上の動画で見て、心をつかまれた。

「三島は私が真剣に恋をしていた相手で、しかも初恋です。動画を通じて声と姿にドキドキし、その小説を読んでから、本格的にのめりこみました。文体も含めて三島の全てが好きですが、声、姿から入ったので、作品を読み返す度に、彼の声で再生されてしまいます」

中学3年生の時、不登校だった。親の離婚で転校したことが背景にある。それが、三島由紀夫に引き付けられた環境的要因だったと自己分析する。

「三島と出会ったとき、絶望していたんですよね。自分の未来に対して。不登校で出席日数が足りなくて、高校に進学できないかもしれないと思っていました」

「周りに頼れる友達もいないし、14歳の自分には重すぎるものを抱えてしまった時期でした。同世代の子供たちとは全く話さず、本とのコミュニケーションが一番濃かった。三島由紀夫を中心に、10年間ぐらいは“死んだ人”とのコミュニケーションの中で生きていました」

子供ながらに、両親の不仲やディスコミュニケーションを何とか改善できないか必死で考え、「挫折」した記憶が、ずっと自分の中にある。「それが、言葉や対話への強いこだわりにつながっているのかもしれません」

翻訳では意味よりもリズムを重視

30歳でボディビルを始めた三島由紀夫に倣い、数年前からジムでの筋トレに熱心だ。身体と文体は密接に関わり、体を鍛えることで文体も変わると考えている。また音楽好きで、クラシックからヒップホップまで幅広いジャンルを聞く。音楽と同様に、「文体もリズムが大事」だと言う。

海外で次々に「東京都同情塔」が刊行されているが、言葉や文体にこだわる九段さんは、翻訳についてどう考えているだろうか。

「昨年、(英訳を担当した)ジェシー・カークウッドさんとお会いした時に、たとえ原文の意味が損なわれても、英語のリズムを優先してほしいと伝えました」

「私は正確さには、こだわらない。英語として 読みやすいことの方が絶対重要です。ジェシーさんは、すでに私の短編(ラップ・ミュージックがモチーフの「Planet Her あるいは最古のフィメールラッパー」)を翻訳しています。日本語の韻をそのまま訳すことはできないので、原文に忠実ではありませんが、言語のリズムに対する感覚が鋭敏であると感じました。英語の音を大事にしてくれると分かったので、翻訳者として本当に信頼しています」

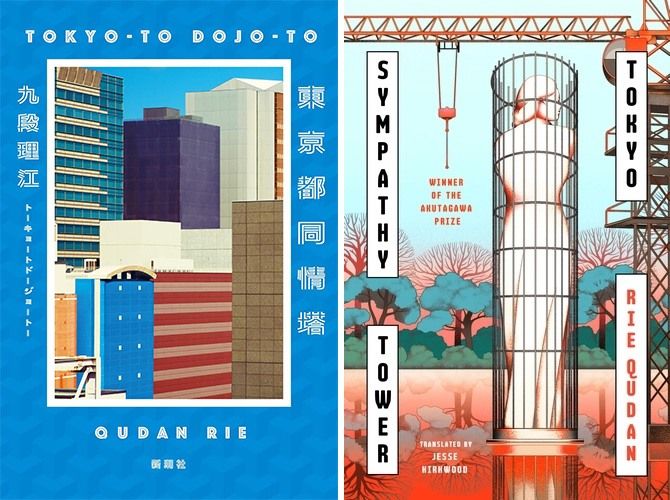

『東京都同情塔』(左)と8月発売予定の英国版(提供:新潮社)

近年、海外で日本の女性作家に注目が集まっている。当初、九段さんも、「同情塔」が次々に翻訳刊行されるのは、「AI」「芥川賞」「女性作家」の“ホットワード”が並んだからだと考えていた。だが、今年、台湾とイタリアのブックフェアに参加して、出版社の真摯な姿勢を感じ取ったと言う。

「例えばイタリアの出版社リッポカンポ(L’IPPOCAMPO)は、本来、小説ではなく、ビジュアルブックや児童書の出版が中心です。もちろん、日本の小説を刊行するのも今回が初めて。同社の日本文化・文学好きの方の熱意で刊行が決まったと知り、作品を大切に思ってくださる気持ちが翻訳出版につながっているのだと、実感できました」

「東京都同情塔」は、世界のさまざまな言語でどんなリズムを刻むのか。そして、九段さんは今後、どんなテーマ、文体で読者を驚かせてくれるのか。興味は尽きない。

バナーおよびインタビュー写真撮影:花井智子

バナー写真:新潮社(東京都新宿区)の屋上で