日本ボクシング界初の世界王者を育てた米国人:GHQのカーン博士

スポーツ 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

白井義男との運命的な出会い

1945年、大戦に敗れた日本人は元気を失っていた。それでも少しずつ復興に向けて歩み出す。48年夏、東京・銀座の日拳ホールではチャンピオンを夢見て、多くのボクサーがひたすら汗を流していた。しかし、活気あふれる中、24歳の白井義男は軍隊で座骨神経痛を患い、引退を考えていた。

かつて将来を嘱望されてはいたが、体調がままならず、いつもひっそりと練習を積む日々。そんな白井を見続ける初老の外国人がいた。「君のナチュラルタイミングで打つ才能は必ず世界をつかめる。私が面倒を見ようじゃないか」。そう声を掛けた男は連合国軍総司令部(GHQ)に勤務する科学者、アルビン・カーン(米国)。運命的な出会いがボクシング史を塗り替えた。

「打たせずに打つ」ボクシングを追求

カーンは1892年8月29日、米イリノイ州シカゴで生まれた。大学で生物学、栄養学の教授としてキャリアを積み、戦後間もなくGHQの天然資源局に配属された。ボクシング経験は全くなかったが、スポーツにおけるタイミングの重要性を研究していた。そういう意味でカーンは白井に興味を持った。

当時のボクシング界はラッシュ戦法を主流とするピストン堀口の攻撃力が人気を集めていた。カーンは違っていた。「打たせずに打つ。それがスポーツとしてのボクシングだ」。自分が理想とするスタイルを白井なら実現してくれるのではないか。たとえ時代に逆行していると言われても、信念を貫きたかったという。

カーンは通訳を連れて何度もジムを訪れ、あまりの熱心さに白井もコンビを組むことを決めた。まずカーンは白井の腰痛を治すことに取り組んだ。当時の日本は食料が不足していたが、カーンは米軍食堂からホットドッグやハンバーグを運び、時にはステーキをご馳走することも。白井の体力はみるみる回復、腰痛も急速に消えていった。

指導法も徹底していた。ボクシングの基本であるジャブの重要性を説き、毎日のようにそれだけの練習に2時間も費やした。こうして独自のテクニックを教え込み、白井は別人のようによみがえってきた。1949年、カーンは勝負に出た。「今牛若丸」と呼ばれた花田陽一郎から日本フライ級王座を奪い、その勢いでピストン堀口の実弟、堀口宏から同バンタム級タイトルも獲得した。この2階級制覇で白井はかなりの達成感を得ていた。

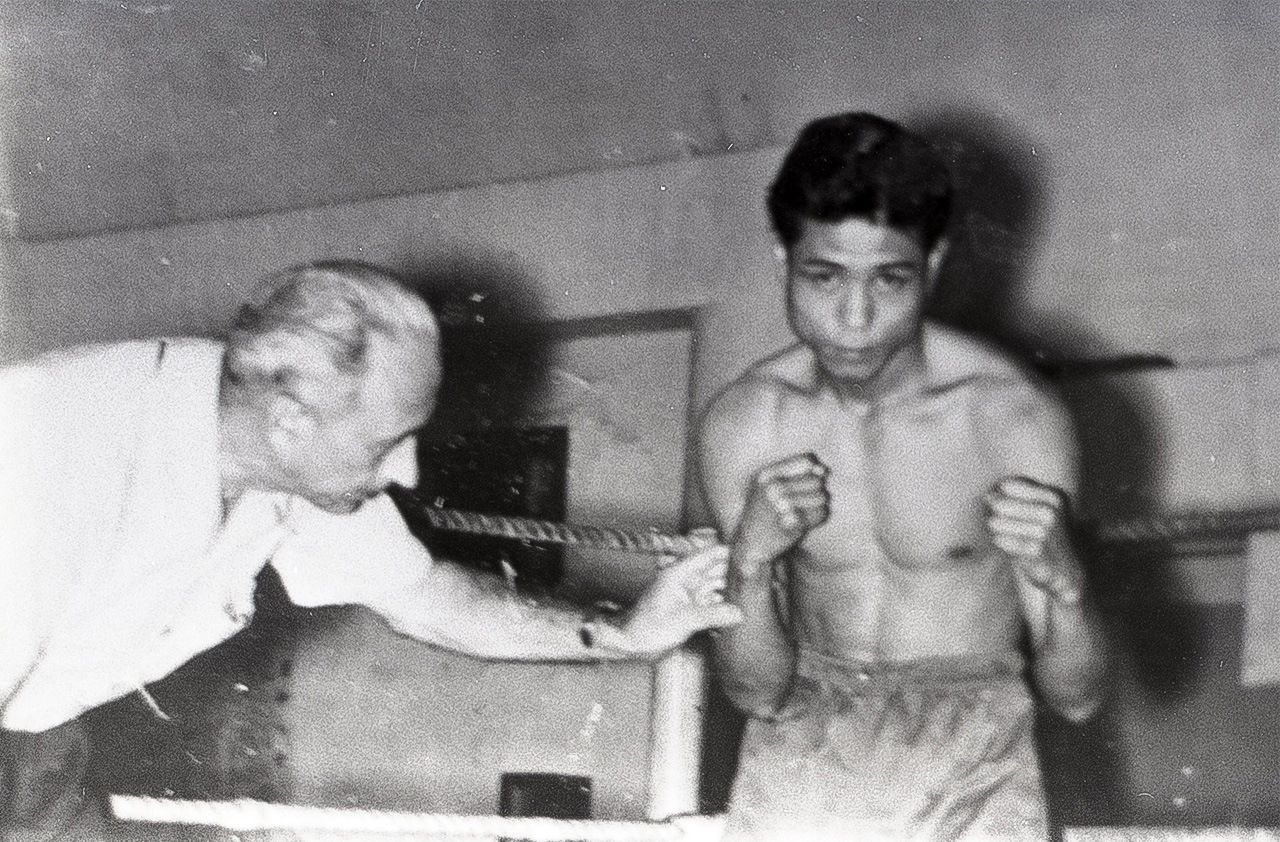

白井選手を指導するカーン博士。いつも練習に妥協はなく、真剣そのものだった=東京都北区滝野川の私設ジム

大ピンチを脱して世界の頂点に

しかし、カーンはその先を見ていた。ダド・マリノ(米国)が持つ世界フライ級王座への挑戦である。世界戦を開催したことがない当時の日本にとっては夢のような話だが、カーンはあきらめなかった。マリノのマネジャー、サム一ノ瀬が日系人であることに着目、1951年5月、ノンタイトル戦として日本に呼ぶことに成功した。この試合では小差の判定で敗れたが、12月、王者の地元ハワイ・ホノルルでの再戦では鮮やかな7回TKO勝ち。これで一気に世界挑戦の機運が盛り上がった。

日本は国際的な信用を得るためにコミッションを制定、晴れて世界のボクシング界の仲間入りを果たし、1952年5月19日、後楽園球場で念願の大舞台が実現した。カーンは白井にこう伝えた。「自分のために戦うと思うな。敗戦で自信と希望を失った日本のために戦うのだ。今の日本で世界に対抗できるのはスポーツしかないだろう。勝つことで日本に勇気を取り戻そう」。白井は不思議だったという。なぜ米国人が日本人の私にそう励ますのか。カーンの真剣なまなざしに必勝を誓った。

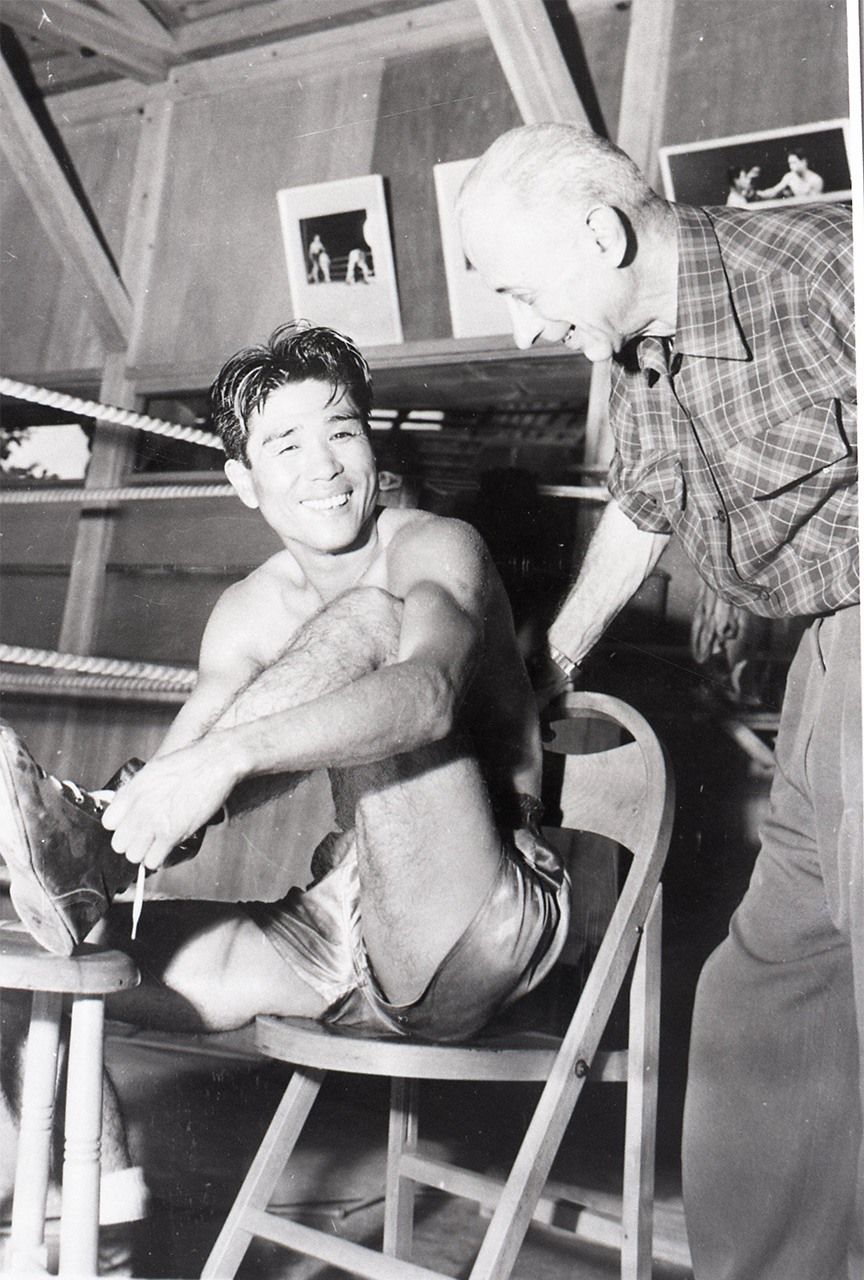

練習の合間に白井に話しかけるカーン博士。2人の笑顔に信頼関係の深さが感じられる=滝野川の私設ジム

予想は白井有利。マリノはピークを過ぎた感があり、ホノルルでの快勝がその裏付けとなった。4万人を越す超満員の中、試合は始まり、白井のスピードが支配する。だが、7回に大ピンチに見舞われる。マリノ得意の左フックを浴び、白井は立ったまま脳振とうを起こしてしまう。辛うじてゴングに救われたが、意識はもうろうとしていた。カーンは絶叫した。背中を叩きながら「ウェークアップ(目を覚ませ)、ヨシオ」―。これで正気を取り戻し、8回以降、スタミナの切れたマリノを攻め続け、判定で快挙を達成した。あの一言が新たな歴史を刻んだといっても決して過言ではないだろう。

リング上は興奮に包まれた。カーンはこうつぶやいた。「偶然に出会った若者が今、ダイヤモンドのように輝いている」。パワーではなく、スピードとテクニックでつかんだ頂点の座。科学的ボクシングを突き詰めたカーンの見事な結晶でもあった。

カーンの情熱は並ではなかった。3度目の防衛戦に備えた前哨戦で白井は左目上を負傷し、再出血の恐れがあった。米国に住む友人から止血剤を送ってもらったが、薬は本当に効くのだろうか、と白井は不安がっていた。するとカーンは白井の前で自分の腕をカミソリで切り、止血剤を塗った。「この薬はこんなに効くだろ。心配するな」。白井は本番で古傷から一滴の血も流れることなく、タイトルを守った。勝つためにベストの選択をする。カーンの決断は今も語り草となっている。

日本を元気づけた米国人

白井は世界タイトルを4度防衛後、1954年11月、パスカル・ペレス(アルゼンチン)に判定で敗れ、王座から陥落した。55年5月のリターンマッチで5回KO負けを喫し、引退を決意。白井が「博士、これまでありがとうございました」と感謝の言葉を述べると、カーンは涙ぐみながらこう口にした。「お礼を言いたいのは私の方だ。君のおかげで私は生きがいを見つけられた。素晴らしい人生を送ることができた」

引退後もカーンは白井と一緒に暮らした。米国に身寄りもなく、独身。日本に残るのが自然であり、2人は、かけがえのない友人であり、家族だった。カーンは頭脳明晰(めいせき)で、穏やかな性格だったが、頑固な面もあった。カーンはなぜか日本語を覚えようとしなかった。彼が話す唯一の日本語は「ダメ」の一語だけ。決して妥協しない一徹さがあった。

白井選手の自宅でたばこをくゆらせ、ニワトリを手にするカーン博士=東京都北区滝野川

年齢を重ねるとともに認知症が進行し、入退院を繰り返した。白井は71年1月23日、脳血栓で入院しているカーンを見舞った。数日前から意識不明だったが、突然カーンの手が空をまさぐり、唇が動いた。「ヨシオ、ヨシオ」。カーンは白井の手を握りしめたが、次の瞬間力が抜けて意識を失い、翌24日早朝、78歳で帰らぬ人となった。カーンは常々、こう話していた。「私は今、あなたの友人だ。だが、死んでしまえば何もなくなる。その時は私のことはきれいに忘れてください」

戦勝国の人間であるカーンは、なぜ故郷を離れてまでも日本、そして白井を救おうとしたのか。永遠の謎だが、間違いないのは、一米国人の人生哲学が敗戦の日本を元気づけたことである。

バナー写真:ハワイでのノンタイトル戦で王者ダド・マリノに勝ち、凱旋(がいせん)帰国するカーン博士と白井選手。この勝利で初の世界挑戦が近づいてきた

(写真提供:ボクシング・マガジン編集部)