江戸が誇ったブランド「江戸前鰻」は 関西の鰻とどこが違うのか? : 『守貞漫稿』(その4)

歴史 食 文化 都市- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

蒲焼の値段は72円〜2400円まで

江戸鰻飯 二百文——

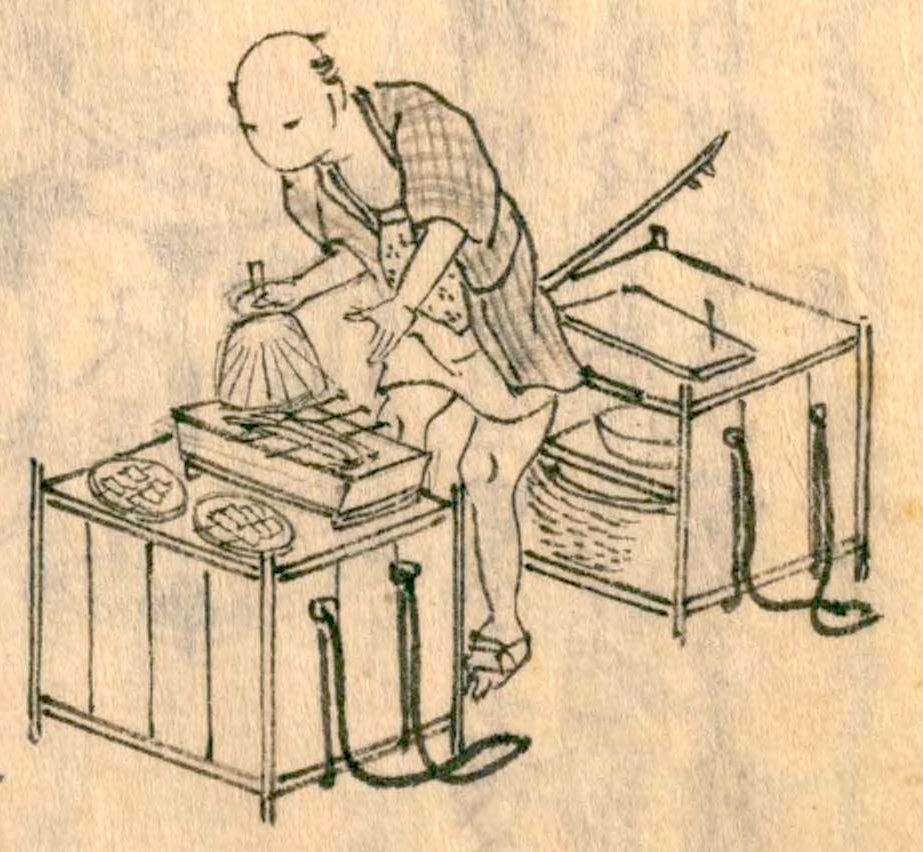

『守貞漫稿』は絵を添付して、こう記す。

記事のバナーに使っているのが、その絵。天保初頭(1831)〜慶応末(1868)の人々が食べていた江戸の「鰻飯(うなぎめし)」で、今でいう鰻丼だ。

1文12円換算で計算すると2400円なので、現代の価値観にもかなり近いのではないか。

もっともこの鰻飯、飯の上に「三、四寸の物を焼きたるを五、六つ並べ」、つまり長さ9センチほどの鰻を5〜6つ並べ、さらにその上に飯を敷き、「その表に小さい鰻を六、七置く也」とある。大小合わせて10切れくらいの鰻の切り身を二段重ねした、かなりボリュームのある一品だった。

一方、当時は棒手振(ぼてふり)と呼ばれた行商人が、鰻の蒲焼のみの販売もしていた。棒手振は天秤棒の両端に商品をぶら下げ、肩に担いで売り歩く。

ひもが付いた箱が2つ見えるが、鰻の棒手振はひもを天秤棒の両端に掛け、町中を担いで歩き、「おい、頼む」と客に頼まれたら箱から鰻を取り出し、その場で串に刺して焼く。

鰻の串焼きを売り歩く棒手振。発する匂いは、往来の人々の食欲をおおいにソソっただろう。『守貞漫稿』国立国会図書館蔵

棒手振の鰻の価格は、京坂(京都・大坂)では一串6文(72円)、江戸は16文(192円)。鰻飯はレストラン価格なのに対して、こちらは庶民にも手の届くファストフード的な価格設定だ。京坂と江戸で価格が違うのは、京坂は大骨をとらずに売り、江戸は大骨を取り除いていた分、手間暇がかかっていたからである。

「干し見世」(ほしみせ)といわれる露天でも、鰻を売っていた。江戸繁華街の光景『浄瑠理町繁花の図』に、露天鰻屋がある。夫婦らしき男女が台の上で鰻を焼き、近所の奥さんだろうか、お盆を持参して買いにきている。

価格は記されていないが、庶民の口に入る鰻なので、おそらく棒手振と同じくらいの値段だったろう。

露天にまな板を置いて鰻をさばき、その場で焼いて売る夫婦。今では見ることができない光景。『浄瑠理町繁花の図』国立国会図書館蔵

江戸前鰻は他と区別したブランド品

江戸時代の鰻は、「江戸前」と「それ以外」に大別された。江戸前ではない鰻は「旅鰻」(たびうなぎ)と呼んで格下に扱われた。18世紀中頃から江戸で鰻が大人気となり、他と差別化するブランド化戦略が進んだためである。

ちなみに、明確な定義があるわけではないが、現在は東京湾で取れた魚介全般が江戸前と呼ばれているようだ。元来の「江戸前」は江戸城(現在の皇居の場所)の目の前の海のことで、羽田と旧江戸川の河口(現在の東京ディズニーリゾートの東側)を結んだ線の内側あたりだ。当時は江戸城のすぐ近くまで入り江が入り込んでいたので、すぐそこで水揚げした新鮮な魚が、将軍家や武家の食卓に上がり、市中でも食されていた。絶滅危惧種となったニホンウナギも、現在はタワーマンションが林立するあたりで水揚げされていたわけだ。

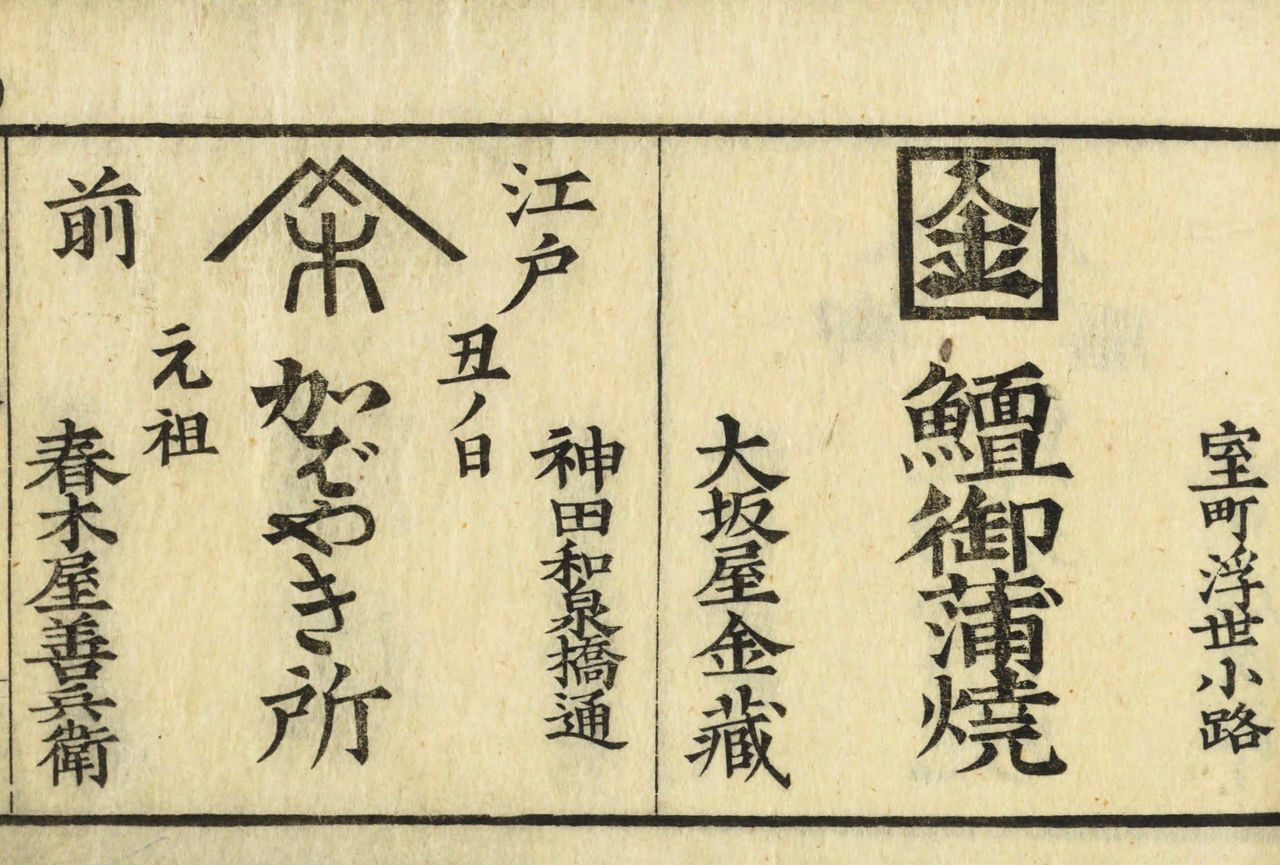

文化2年(1805)に出版された『職人尽絵詞』(しょくにんづくしえことば)には、「江戸前大蒲焼」の看板を出した鰻屋が描かれている。店頭に立つ女性が「うちには旅うなぎはないよ〜、すべて江戸前だよ〜」と、自慢気に声を張り上げている。

ブランド食材だった江戸前鰻は、物見遊山で江戸を訪れる観光客にも大人気だった。『職人尽絵詞』国立国会図書館蔵

実際のところ、江戸前と旅鰻にどれだけの「質」の違いがあったかは、分からない。

調理法は、京坂は「腹開き」(鰻の腹から割く)だが、江戸は武士の町なので「腹開き」は切腹に通じ、縁起が悪いから「背開き」(背中から割く)になったといわれている。実は、東西問わず鰻は最初から背開きで、後に京都を中心に、こってりと焼きあがるのに適した腹開きが始まったという説もあり、どうも判然としない。蒲焼にする前に鰻を蒸す調理法にしても、明治に入ってから東京で開始されたもので、江戸時代は東西ともに蒸さずに焼いていたという。

最も異なる点は味つけ、つまりタレの味だ。

『守貞漫稿』には、「江戸は醤油に味醂(みりん)を和す、京坂は諸白酒を和す」とある。「和す」は「かす」と読み、混じり合うこと。要するに「ブレンド」だ。

関東は「濃口醤油にみりんを混ぜて濃口のタレ」。京坂で使った当時の「白酒」は、麹(こうじ)に焼酎やみりんを加えて発酵したもので、甘味があった。これと薄口の澄み醤油を混ぜるので、関東よりも薄味で甘口だった。

頑固な鰻屋は仕入れ次第で店を休業

さて、話を高価格の鰻に戻そう。

棒手振や露天と違い、高い値段で鰻飯を出す店は、現在でいう「こだわりの店」だった。名店といわれたのは、江戸の「深川屋」、大坂の「鳥久」で、この2店舗は得意客ではない一見さんは、たとえどんな富者(金持ち)であろうとお断りだったと、『守貞漫稿』は記す。

さらに「己が心に合ふ鰻これなき時は数日も休業す」

つまり、店主の気に入った鰻が入荷しなければ、何日だろうが店を休んだ。融通の利かない頑固親父が納得のいくものしか出さないというこだわりの飲食店は、昔からあったのである。

また、名店といえば江戸の春木屋善兵衛があげられる。春木屋は、「土用の丑の日」に鰻を食べる習慣をつくった仕掛け人とされる。

文政7年(1824)年刊、江戸の名店を羅列したガイドブック『江戸買物独案内』(えどかいものひとりあんない)にも、確かに「丑ノ日」「元祖」とある。随筆集『明和誌』は、土用丑の日は「安永・天明の頃(1772〜1789)よりはじまった」というから、時代的にも辻褄(つじつま)は合っている。

春木屋(左)は神田和泉橋通(現千代田区和泉橋)にあった。現在も屋号に春木屋の名を冠した鰻屋が各所にある。『江戸買物独案内』国立国会図書館蔵

鰻を食べる習慣についての由来には諸説ある。「丑の日に “う” の付く食べ物を食べると夏負けしない」という民間伝承があり、知り合いの鰻屋から、夏場に鰻を売るアイデアを問われた蘭学者の平賀源内が、「本日丑の日」と店先に出すように勧めたという説なども知られている。

春木屋説、平賀源内説いずれについても、はっきりとした史料的な裏付けはない。『守貞漫稿』も、「土用の丑の日」及び仕掛け人については、一切触れていない。

バナー写真 : 『守貞漫稿』に描かれた鰻丼。守貞によると、鰻が二段重ねのぜいたくな丼だった。『守貞漫稿』国立国会図書館蔵