たいわんほそ道〜新荘を歩く(前編):潭底溝から民安路へ

暮らし 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

道とすべきは常の道にあらず。いにしえに生まれた道をさまよいつつ、往来した無数の人生を想う。

ふと大通りから外れていった何でもない道に、やおら歴史の堆積を感じさせる大木や寺廟があらわれ、通りを包む落ち着いた空気の佇まいに気づく。後で古い地図を見てみれば、なるほどここは「旧道」であった。旧道とは、その土地の地形に合わせて生活し移動していた人々や家畜の足で踏みしめられ、いつの頃からか人と人を繋ぐ線となり、のちに新しく開通した道路に役割をゆずった道のことである。地味で目立たないながら、清朝末期から日本時代、戦後から現代と、台湾100年の激動の歴史を眺めてきた由緒ただしき旧道たち。

かつてそこにあった風景を、そうだ、眺める旅にでかけよう。

金子常光の俯瞰地図

歩くのは、台湾台北盆地の西南に位置する新北市新荘区の旧道である。18世紀以前は平埔族(へいほ・ぞく/台湾の平地に住む先住民で、高地に住んだ高砂族と区別して使われた名称)のケタガラン族が暮らしていたという地域で、武朥灣社(Pulauan)という集落があった。

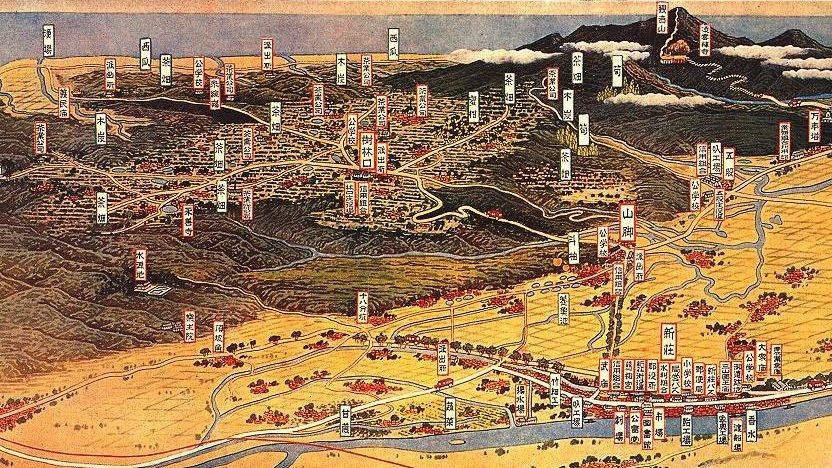

日本時代には農業地帯として重要視され、1934年の新荘あたりの風景をパノラマ的に俯瞰した地図「新荘郡大観」をみれば、川沿いには甘蔗(さとうきび)やホウレンソウ畑があり、北にはなだらかな山あいに茶畑が広がっている。その向こうには淡水八里の観音山を望み、右に視線を移せば大屯山、そのはるか向こうには門司・神戸・東京と富士山が見えるという、なんとも想像力を刺激される仕掛けだ。

この俯瞰地図を手掛けたのは、日本時代の絵師・金子常光。鉄道観光ブームで各地の物産や風物、観光スポット、交通手段などを美しい色彩で表現し、眺めるだけで現地を体感できるパノラマ俯瞰地図が多く作られるようになった。金子常光は、パノラマ俯瞰図の第一人者で「初三郎式地図」で知られる吉田初三郎に弟子入りし、台湾各地の多くの俯瞰地図を残した。

千の船、千の家灯り

散歩のスタート地点は「潭底溝(タンディーゴウ)」。桃園市亀山区新朝嶺あたりに端を発し、淡水河につながる「大漢溪」に流れ込む「塔寮坑溪」という川の支流で、『新荘郡大観』の中にも姿を見せている。

散歩のスタート地点「潭底溝」は、かつて汚染がひどく「あらゆる色」に変化する川と呼ばれた(筆者撮影)

新荘は「新興の荘街」を意味し、漢人の開墾いらい北台湾でもっとも早く開発された。川に沿った土地の利によって淡水港の内港として発達し「千帆林立新荘港,市肆聚千家燈火」(千隻の船が新荘港に立ち並び、千の家の灯りがともる)と讃えられるほど、1800年前後には水運で栄えた。

しかし、淡水河に堆積した土砂のため船の往来ができなくなると、水運の発展は対岸の艋舺(バンカ)に取って代わられる。清代後期には鉄道が開通して鉄道交通の要所となったが、川の氾濫が度重なり、日本時代以降はその座を板橋に譲った。水運で栄え、水害で鉄道を失うなど、水に運命を大きく変えられてきた地域といっていい。

この潭底溝も、度々水害を引き起こしてきただけでなく、上流の工場地帯からの違法排水によって「赤・黄・紫・黒、あらゆる色に変化する」と言われた。またゴミの不法投棄場として地域住民を悩ませ、新聞を賑わせてきた。ここ10年ほどは市の環境保全局と地域コミュニティーがともに環境美化につとめている。想像していたよりもきれいな川だと思った。住民の環境意識を高めるためだろう、あちこちの壁に「ウォールペインティング」が施されるなど苦労がしのばれる。

民間クジと伝統市場

1895年の地図にすでに登場している「民安路」を潭底溝から北へ進むと、左側に賑やかな伝統市場「四維市場」が広がっている。

市場の中を歩いていると、薬局の店先に見慣れない新聞のようなものが並んでいた。

「大家楽」の予想紙。『台湾人』という名前のものもあった(筆者撮影)

お店の人が、民間クジ(ロトくじのように数字を当てる)の予想紙と教えてくれる。「大家楽」とも呼ばれ、1980年代に大ブームを起こしたギャンブルの一種だ。台湾各地の廟で見られる自然現象などから、霊媒師が当選する番号を予想した「明牌」が一面に印刷されている。ちょっと怪しい競馬新聞みたいなものだろうか。

昼過ぎの伝統市場は店仕舞いの時間で、豚肉屋のお兄さんが色んな形をした包丁を丁寧に研いできれいに並べている。日本からの輸入らしい洋服を並べるお店の軒先に、「日本見本シアワセ」という看板をみつけた。国連が発表する「世界幸福度ランキング2020」ではアジア一位に輝く台湾。むしろ幸せの見本は台湾かも、などと考えながら歩くうちに、目的の店についた。

紙でできた「高級車」「パソコン」「スマホ」

「新興糊紙店」。“紙紮”“糊紙”とも呼ばれる伝統的紙工芸の老舗だ。

華人の祭礼文化として独特の進化を遂げた台湾伝統紙工芸は、古代中国で死者を埋葬する際の副葬品が起源と言われ、兵馬をかたどった中国・西安の「兵馬俑」がよく知られる。時代が経るにしたがって副葬する陶器は紙に変化し、「使用人」「家」「乗り物」「衣服」「日用品」「お金」を模した紙工芸を燃やすことで、あの世の死者が豊かで不自由なく暮らし、子孫らの発展と幸福を守ってくれると信じられてきた。最近では西洋の城のような邸宅から高級車、パソコン、スマートフォンや充電器まである。

街のお店で市販される一般的な“紙紮”は印刷物を組み立てた廉価なものだが、ここ「新興糊紙店」で作られるのは、購入者の要望に合わせて細部にいたるまで手仕事を施した「オートクチュール」だ。実際、新興糊紙店の作品は、2016年及び2019年にフランス・パリの美術館にも招かれ、フランス人を驚嘆させた。

2019年10月にフランスの美術館で開催された台湾紙工芸展のポスター(新興糊紙文化提供)

「新興糊紙店」を開いたのは、張徐沛さん。台北の下町、大龍峒にて清朝光緒のころ創立した150年の老舗「茂興齋」糊紙店の創立者・張根乞さんから数えて4代目にあたる。幼いころから職人に囲まれ、学校から帰れば兄と共にハサミと紙を手に仕事を手伝った張徐沛さんが、本格的に家業を始めたのが13歳。1990年に独立して店を開いた当時、辺り一帯には草地が広がるばかりだった。

一年で最も忙しいのは旧暦7月の鬼月である。日本でいうお盆のようなもので、死者の魂が現世に帰ってくる時期に合わせて行われる中元普渡の盛大な拜拜(パイパイ=お祈り)に合わせ、多くの注文が入る。華麗さが足りなければその場で感覚的にどんどん足して行くのは、日本の「わびさび」といった引き算美学とは真逆の、台湾伝統の「足し算的美学」といえそうだ。

いくつかの工房で作られたものを、現場に持ち込んで組み合わせる(新興糊紙文化提供)

釣りが好きな故人のために釣り道具を、車好きの故人のためにフェラーリをと様々な注文がはいる。「故人が夢に出てきて、あれを作ってほしいというので」と、お店に現れるお客さんもいる。

死者へのロマンチックな贈り物

亡くなった愛する人のために出来ることは、私たちにとってそう多くはない。しかし張徐沛さん達の力を借りれば故人の願いを、望みを叶えることができるのだ。そして、そのために膨大な時間と手間をかけて作られたものを、最後には盛大に燃やしてしまう。なんと贅沢で、なんとロマンチックな贈り物だろう。気の遠くなるほど精緻に丹精した品物を納めて最後に燃やされるときの気持ちを聞いてみたいとふと思ったが、陽光がきらきらと反射して澄みきった静かな湖面のような張徐沛さんの眼を見ていると、何だかとてもクダラナイ質問に思え、聞くのをやめた。

張徐沛さん一家。弟の徐展さんは紙工芸の技術を使ってストップモーションアニメを制作している(筆者撮影)

葬礼も祭儀も時代と共に簡素化し、紙工芸の需要も減ってしまった。かつては台湾北部で45軒ほどあった同業者も今では10軒ほどになった。張徐沛さんの2人の子どもはそんな家業を継ぐ決心をした。姉の宛瑩さんは、コンピュータのプログラマーから転職し、4年程前から本格的に家業を手伝っている。身近すぎて分からなかったその貴重さや文化的価値を、一度社会に出たことで改めて見直せたという。弟の徐展さんは、“紙紮”を現代美術と融合させた作品を作るアーティストで、短編映像が金馬奨にノミネートされたこともあり、2020年のヨコハマトリエンナーレにも招かれた。近年、姉弟は友人の詹昱筑さんと共に「新興糊紙文化」というチームを立ち上げ、地元の子供たちのためのワークショップを手掛けたり、絵本制作に参加したり、台湾映画の話題作『同學麥娜絲』(黃信堯監督)に美術協力したりと、台湾伝統工芸と他の文化に跨る「越境者」として、“紙紮”の多様な可能性に光を当てている。

漢方を楽しむカフェ

「新興糊紙店」を後にして、近所のとあるカフェに向かった。

「元益與寶來」というお店だが、見た目からして普通のカフェではない。足を踏み入れた途端に、八角やシナモンなど漢方薬の匂いが鼻をくすぐる。わたしの実家もかつて漢方薬局だったので何とも郷愁をさそわれる薫りに、コーヒーの香ばしさが入り混じる。ここは台湾で初めての「漢方薬カフェ」なのだ。

「元益與寶來」の店内。漢方薬とコーヒーの香ばしさが入り混じる(筆者撮影)

なにやら不思議なこのお店を経営しているのは張修豪、張惠雯、張博勛の3兄妹。末っ子の博勛さんは大学時代からコーヒーの焙煎を学んでいた。日本留学を経てコーヒーと漢方薬の融合を思い付いた。そこで兄妹で話し合い、父母が30年ほど経営するこの漢方薬局の中にカフェを開くことを決めたという。こだわりのコーヒー豆が入ったガラス容器と、漢方薬の昔ながらの容器がカウンターに所せましと並んでいる。丁子や花椒、八角をブレンドしたコーヒーも飲めるし、漢方薬なしのコーヒーもある。スイーツも漢方薬を使ったお店のオリジナルで、店の奥には大量の生薬(粉などにする前の漢方薬)が積まれており、体調を相談すればオリジナルの漢方薬の調合もしてもらえるという。

ああ、ここにも文化を大胆に跨っている人たちがいる。

紙工芸に、漢方薬。新荘の旧道には、伝統文化にあたらしい「道路」を切り拓く、文化の越境者たちが微笑んでいる。

バナー写真=新荘の旧歩道歩きの参考にした金子常光画「新荘郡大観」の一部(『台湾鳥瞰図』、荘永明、遠流出版公司)