母国語以外で書く:スタートしなければ上達しない

文化 暮らし 言語- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

中国語で書くきっかけとなった台北文学賞

「どうして中国語で書こうと思ったんですか」

今から十年前、小説『蒲公英之絮』が台北文学賞を受賞したとき、取材に来たほとんどのメディアから聞かれた。まあ、分かる。ぼくが記者でも間違いなくこの質問はするだろう。

その答えは「ぼくは中国語で書こうと思ったことはない」。あえていうなら「募集要項に中国語の作品とあったから」。それだけのこと。ぼくは中国語の小説ではなくて、小説が書きたかったのだ。

実際に中国語で書いてみて、かなり険しく遠い道のりだった。出来栄えも、自分で見てみてかなりひどかった。

多少ツイていたのは締め切りが延長されたことだ。ノミネートされたのはぼくを含めて4人いたが、ぼく以外の3人はみんな作品が完成しなかったので、主催者が3カ月の延期を決定した(台北文学賞は企画案でノミネートが決まり、その後作品の執筆にかかるというシステム)。で、この3カ月の間に必死に推敲(すいこう)した。その成果もあってか、最後は何とかそれなりにかたちになって、さらに幸運も手伝って受賞となった。降って湧いた3カ月がなかったら、もしかしたら受賞していなかったかもしれない。

そもそもこの文学賞に応募しようと思ったのは、日本に帰国を決めたからだ。帰国の理由は小説を書くため。以前からずっと小説を書きたいと思っていたのに、台湾で暮らし始めて20年あまり。はっきりいって日本のことが年々分からなくなってきていた。このままじゃ完成しないから日本に帰るしかない。そんな単純な理由だった。ちなみに、このときは日本語で書くことしか頭になかった。それに物語の舞台も日本だった。

そんなとき、友人から台北文学賞の話を聞いた。

どうせ日本に帰ったら二度と応募することもないんだし、台北にいた記念にやってみるか。そんな軽い気持ちから応募を決めた。もちろん受賞するなんて、これっぽっちも思ってない。

それが受賞。その後のぼくの人生を大きく変えることになった。

母国語以外で文章を書くということ

母国語以外の言語で小説を書くのは楽ではない。

どんな感じかというと、利き手じゃないほうの手で文字を書いている感じだ。力の入れどころが分からなかったり、曲線が書けなかったり、上手く形にならなくてイライラする。この感じが書きたいことがあるのに表現方法が乏しくて思うように書けないのとどこか似ている。初めはぼくもイライラのし通しだった。

じゃあ、どうやって克服したか。開き直ったのだ。上手くできないと分かってることを上手くやろうとしたってできるわけない。だから完成度は無視して、とにかく前に進むことだけを考えた。母国語以外で作品を書こうと思ったら、このいい加減さがないとなかなか完成しないと思う。とにかく完成させてネイティブの人に見てもらえばいいや。そのくらいの気持ちでちょうどいい。それを外国語の精度にばかり気を取られていると書いていて本当につらくなる。

一方でいいこともある。書いていると流れができてきて、どんどん慣れてくる。書いたものが何となく自分のものになっていく気がする。

ぼくは『蒲公英之絮』に続いて、自由時報の連載を集めた散文集『随筆台湾日子』を書いたが、そのときは前作に比べてかなり楽だった。さらに2020年の10月、小説『記憶中的影子』を発表したが、これにかかった執筆時間はわずか2カ月、推敲を入れても4カ月程度だった。書けば書くほど上達する感覚は、スタート時点のスキルが低い分だけ母国語じゃないほうが却って実感できる。

文字についてはこんな感じだが、それよりもむしろ文化、習慣の違いや自分の立ち位置を意識しながら書くことのほうが大変だ。

たとえば、ぼくが文章を書くと、中国語であっても読者は必ず日本人が書いた文章として読む。良くも悪くもこの大前提が変わることはない。

このとき読者の目というものを意識していないと、自分では面白いと思っても伝わらなかったり、さらには何気ない一言が間違って捉えられて感情を害されたりしてしまう。感情を害されるだけならいいが、作品を間違って解釈されかねない。それはうれしくない。こういう部分は日本語の作品を書くときよりも敏感になる。

母国語以外で書くことの効果

『蒲公英之絮』を執筆する10年ほど前、実は知人から中国語で文章を書いてみないかと仕事の打診をされたことがある。テーマは「日本人から見た台湾社会について」。ぼくはすぐに断った。

その理由は中国語の問題というよりは、考え方の問題だった。ぼくは台湾で発表するものに「日本人」を使いたくなかったし、その逆で、日本で発表するものには「台湾」を書きたくなかった。何だかそれに頼って、本来の作品で勝負してない感じがしたからだ。だれにも理解されない変なこだわりである。

ところが台北文学賞の応募ではそれをやめた。ぼくは日本人という立場をフルに活かして作品に特色を与えた。すると思わぬことが分かった。執筆が楽になるばかりか、読者の反応も信じられないほどよくなった。何故もっと早くそうしなかったのか。後悔を通り越して笑うしかなかった。

今では、この立場という武器を違和感なく使えるようになった。そしてそれが新たな効果を生み出すことも知った。

たとえば、日本で発表した『アリガト謝謝』。これは東日本大震災のとき、台湾が被災地に対して行った募金を題材にした小説だが、ぼくが書くことでより客観性を持たせることができた。この題材を台湾人作家が日本で発表しても、何となく違和感が残る。在台の日本人作家だから書けるテーマだ。

また、2020年台湾で発表した『記憶中的影子』もこうした要素がある。この作品は台湾が戒厳令下の1980年代はじめ、ひとりの外国人の目を通して当時の社会を描いた小説だ。近年、台湾は民主化が進んで省籍問題(台湾本省人と外省人の人口割合と両者の社会的な権力配分の逆転・不均衡から生じる諸矛盾のことで、戦後の台湾社会が抱える最も重要かつ基本的な問題のひとつ。省籍矛盾ともいう)が希薄化し、当時のことを思い出として話せるような土壌ができつつある。とはいえ、だれの立場から書くかはまだセンシティブなところがある。これに対して日本人という立場を押し出すことは、やはり客観性を持たせることができる。発売3カ月あまりだが、『記憶中的影子』の評判はいい。その理由のひとつが、この作者の立場にあるとぼくは思っている。

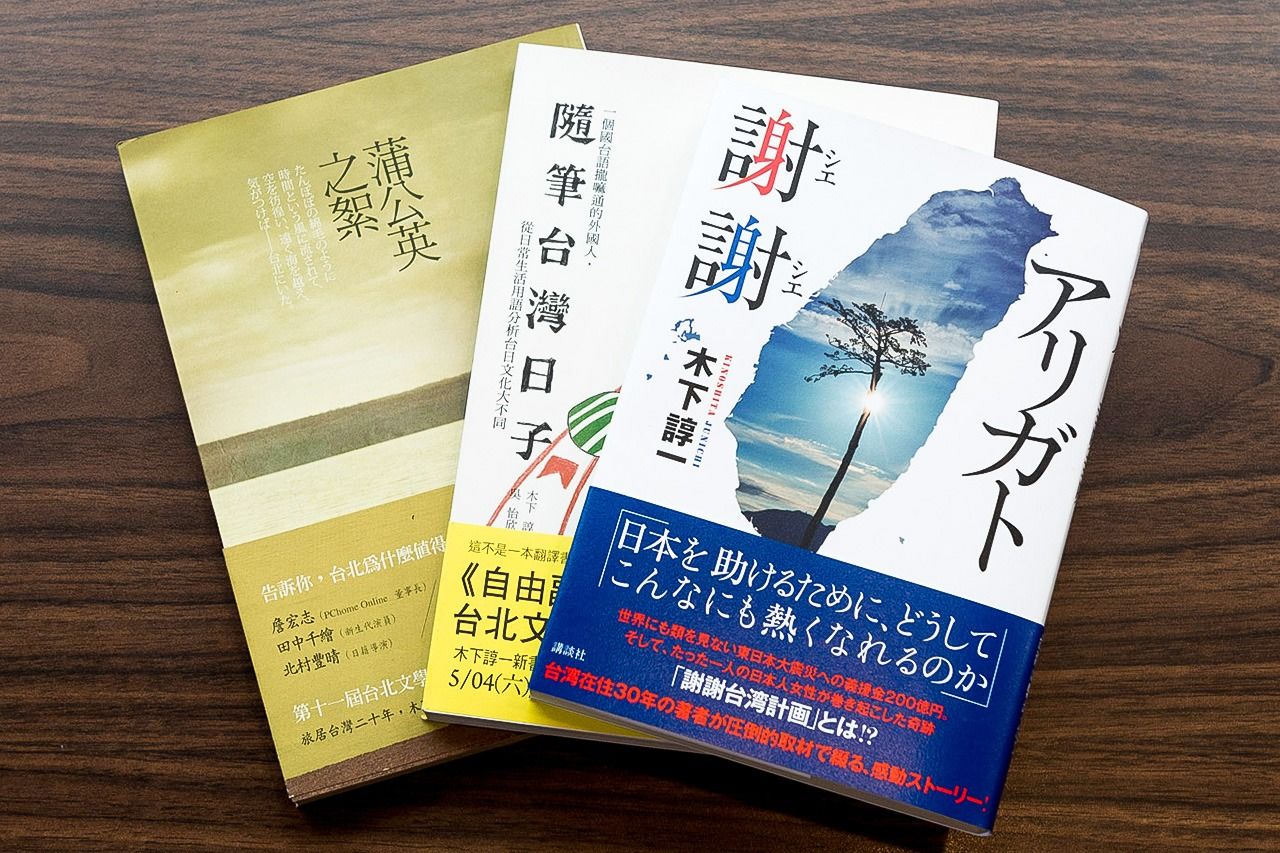

木下氏の著書。左から『蒲公英之絮』、『随筆台湾日子』、『アリガト謝謝』(筆者提供)

このほか、ぼくは自分の文章が小学校の国語の教科書に載っている関係でよく講演に行く。小学校の子供たちにとって、このイベントは外国人と交流する貴重な時間だ。

これらはどれもぼくが台湾に住む日本人だから可能なことばかりだ。

これから書きたい人へ

最後にこれから母国語以外で作品を書いてみたいという人に対してひと言。書きたいと思ったらすぐに書けばいい。

「書きたいんだけど、書けないんです」。ぼくの周りにはこういう人たちがたくさんいる。でも、これはおかしい。書けないんじゃなくて、上手に書けないだけだ。そして一度も書いたことがないのに、上手に書けないのは当たり前だ。ぼく自身、今、中国語と日本語の両方で小説やエッセイを書いているが、上手だとは思ってない。でも、昔よりは確実に上手になった。スタートしなければ、上手になることを拒否しているのと同じだ。

最近ぼくはYOU TUBEチャンネルを開設した。やる前はいろいろ考えた。膨大な時間を取られるとか、顔出しして恥ずかしくないだろうかとか、何より一番大きな悩みはコンピューターのことが何ひとつわからない。アプリのインストールも緊張するレベルだった。

それでもやってみた。ぼくにとっては大きなチャレンジである。

それをさせたのはひとつの大きな力だった。「人はいつか死ぬ」。そう思ったとき、すぐにでもやらなきゃと体が動いた。

そういえば、台北文学賞に応募したときもこんな感じだったような気がする。

2021年1月30日に台北国際書展の紅沙龍で11時45分から1時間ほど講演を行う。その中では、台湾の社会や人が日本人であるぼくの目にどう映るか、そしてそれをどう描いていくかについて会場の皆さんと分かち合いたいと思う。

バナー写真=木下諄一氏(筆者提供)