評伝 作詩家・作家、なかにし礼さん:心臓病と闘いながら、多彩な分野でヒット作品連発

社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

満州で逃避行中、母の諭しで目覚める

筆者は6年前の2014年5月、なかにしさんを取材した。聞きたかった少年時代の満州(現中国東北部)の話を詳しく語ってくれた。インタビューは闘病記を書くために2時間程度という予定だったが、「どうぞ、なんでも聞いてください」と1時間の延長を許してくれた。

なかにしさんは1938年(昭和13年)、旧ソ連国境に近い牡丹江で生まれた。一家は北海道・小樽から4年前に移り住み、造り酒屋として裕福になっていた。「中国語やロシア語なども使って、他国の子供たちと遊んでいた。日本とは違って、軍国少年にはならなかった」

しかし、45年8月、ソ連軍の侵攻で、生活は一変し、母、姉との逃避行が始まった。ソ連戦闘機が迫ってきたので母と別れて逃げた。「これからは母さんの言うことも信じてはいけない。自分で逃げ、生きなさい」と諭す母の言葉で、なかにし少年は目覚めたという。この言葉は生涯、何度も思い出すことになる。

ハルビンまで逃げ、避難民として1年余、まだ7、8歳の少年は物売りを続けた。父は亡くなり、資産をすべて失って、引き揚げ船で日本に帰国。貧しい生活から解放され、空は晴れ、見知らぬ祖国に帰れる喜びが、後に「恋のハレルヤ」の歌になる。

北海道の父の実家で暮らしたが、復員した兄が一家を何度も混乱させた。借金をしてニシン漁の投機に手を出した兄が、失敗して担保の実家を失う。この辛い体験が、後のヒット曲「石狩挽歌」の元となった。

親類を頼って移り住んだが、小学校では「満州、満州」といじめられた。兄が住む東京に来たものの、兄とけんかして家を飛び出し、シャンソン喫茶で働いた。フランス語学校に通い、歌手に頼まれた訳詞をした。それでお金を貯め、4年遅れで大学に入った。

最初の結婚で新婚旅行中に、ホテルで偶然、俳優の石原裕次郎から声を掛けられ、「外国の歌より、日本の歌を書きなよ」と勧められたのが転機となった。

27歳で誤診のため心臓に病魔

だが、27歳で作詩家活動に入る矢先、突然、激しい心臓発作に襲われた。これからの人生に悩んでいたのが原因だ。入院した病院の医師が「自律神経失調症」と誤診したため、効かない薬ばかり飲まされ、左心室が壊死して心筋梗塞になった。それ以後、長い間、心臓に病魔を抱えることになった。

デビュー曲は「知りたくないの」。有名な歌い出しの「あなたの過去など知りたくないの」について、なかにしさんは「周りから、歌詞に『過去』という言葉は聞いたことがない。変更しろ、と迫られたが、絶対に譲らなかった」と語っていた。なかにし流のユニークでしゃれた歌詞はその後、持ち味になっていく。

「恋のフーガ」「今日でお別れ」「グッド・バイ・マイ・ラブ」などヒット曲を連発したが、心臓発作で何度も救急車で運ばれた。人気が出た弟を食い物にする兄の借金の肩代わりにも苦しめられ、評判を落とし、再起不能とさえ言われた。心臓薬をなめながら、起死回生となる「時には娼婦のように」、恩師、石原裕次郎の生前最後の歌「わが人生に悔いなし」を発表した。

訳詞を含め約4000曲を手掛けたが、昭和が終わると作詩への意欲が消えてきた。1992年、54歳で再び大きな心臓発作に襲われた。目覚めるまでの8時間に臨死体験もした。生き返ったことを機に、人生でやり残した「作家」になることを決意した。

「作詩家の仕事が短距離の100メートル走なら、マラソンを走るのが作家」と覚悟した。7年ほど世間との連絡を絶ち、多くの小説を読み直して懸命に勉強した。98年の第1作は兄との確執を描いた自伝小説「兄弟」。いきなり直木賞候補となり、翌年の「長崎ぶらぶら節」で直木賞を受賞した。

2001年には、満州からの引き揚げ体験を元にした「赤い月」を出版した。「100万人を超える満州からの引き揚げ者がいたのに、その実情を伝える本格的な小説はなかった。守ってくれると信じていた関東軍は一足先に逃げ出し、本土が食糧難だから帰ってくるなと言われ、苦労して帰国したら引き揚げ者と差別された『棄民』(政府によって切り捨てられた自国民)がいたことを、作家として書きたかった」と力を込めて語っていた。

自分で見つけたがんの治療法

その後も順調に著作を続け、テレビのコメンテーターとしても活躍したが、12年に、のどの不快感などから食道がんが見つかった。医師は手術を勧めたが、持病がある心臓は手術に耐えられないと直感した。

医師からは、もし手術をしないと「余命半年」と言われた。迷う中で、満州での逃避行の時の母の言葉がよみがえった。「誰も信じてはいけない。自分で生きなさい」

がん治療の“常識”に抵抗して、自分で治療法を見つけることにした。インターネットで調べ、先進医療の「陽子線治療」にたどり着いた。放射線治療の一種だが、病巣だけに照射できるので、患部以外のダメージを抑えることができる。これなら、心臓に不安があっても大丈夫と判断した。健康保険の対象外だったので高額負担となったが、治療がうまく進み、半年後に仕事が再開できるまでに回復することができた。

がんからの生還後は、「我が国の行く末がいっそう気になってきた。言うべきこと、書き残すべきことを、次の世に伝えていく」と誓い、精力的に活動を続けた。しかし、15年にがんの再発を公表。20年に入り、持病の心臓疾患が悪化して、入退院を繰り返していた。死因は心筋梗塞だった。

なかにしさんの闘病記の連載(読売新聞「一病息災」=2014年5月~7月掲載)(読売新聞の医療サイト「ヨミドクター」で読むことが可能)

多才にして気遣いの人

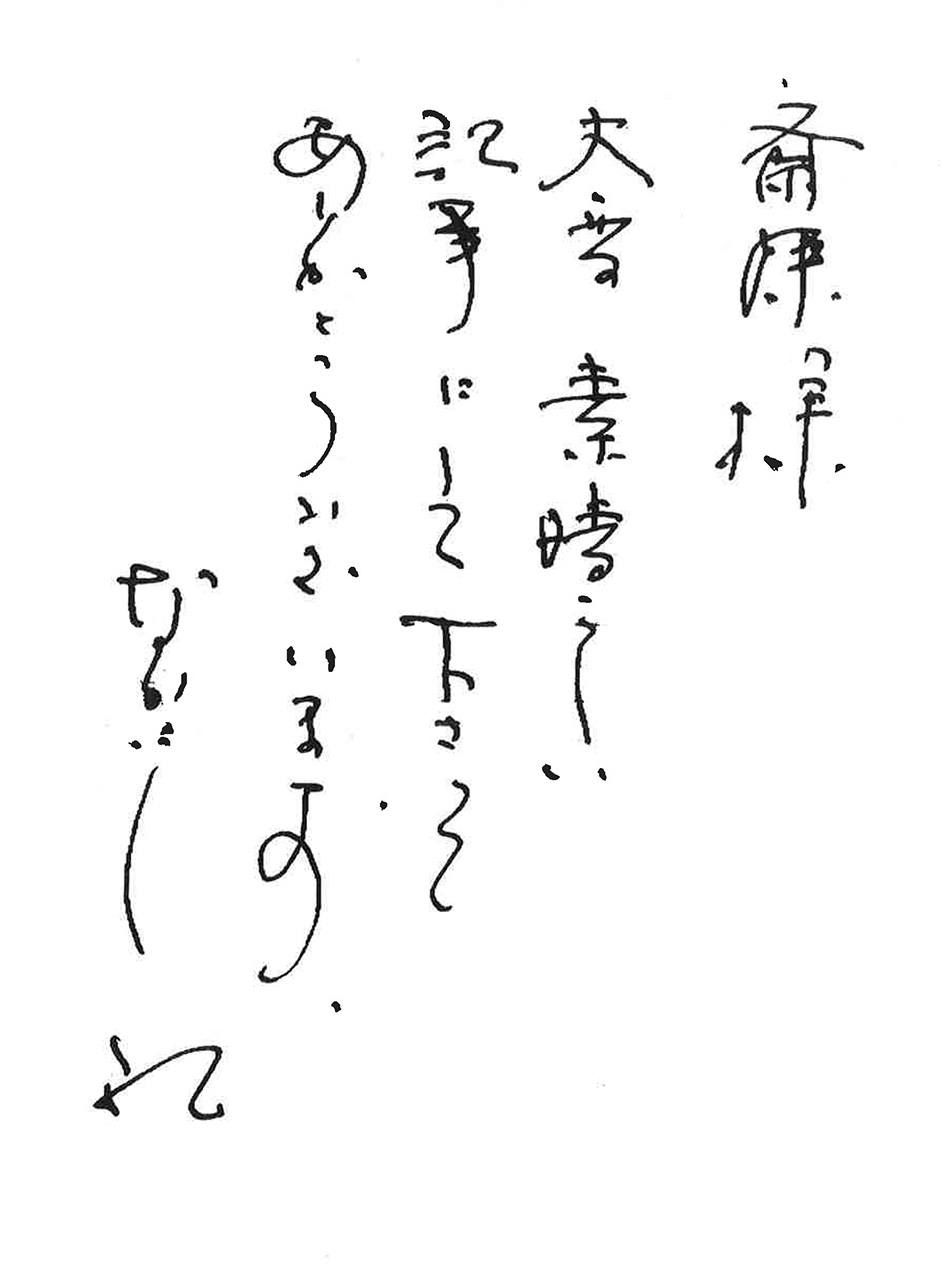

筆者は6年前に取材して別れ際、なかにしさんから「この本も、記事を書くのに役立つかも」と、自著「兄弟」をいただいた。大変、参考になったことは言うまでもない。6回の新聞連載を読んだなかにしさんから「大変素晴らしい記事にして下さって ありがとうございます。」というファクスもいただいた。

なかにしさんから、連載を執筆した筆者へのお礼のファクス。気遣いの人だった(筆者提供)

また、取材の前日には、なかにしさんの方から確認と、「あすはよろしく」という趣旨の丁重な連絡をいただいた。なかにしさんは大ヒットメーカーにして直木賞作家のおごりがない、気遣いの人だった。筆者はこれが多くの人に好かれ、「いい男」だと言われる理由だと思ったのを覚えている。

コロナ禍で、将来の針路を語ってほしかった一人が逝ってしまったことが悲しい。

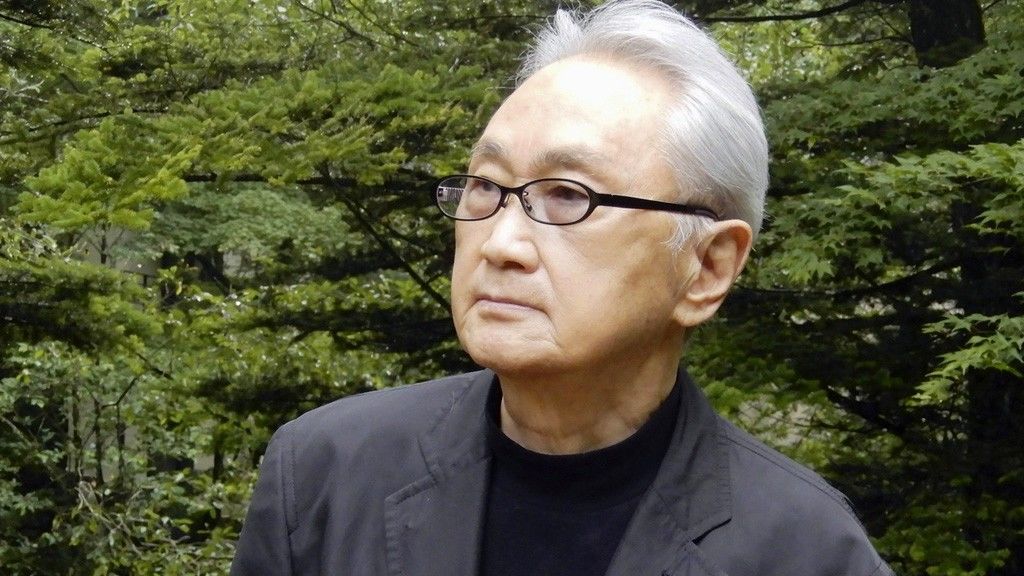

(バナー写真:歌に文学に、ヒット作を連発したなかにし礼さん。©共同)