江戸の「小料理屋」物語(上):レトロな荒木町の鮟鱇鍋の名店

旅と暮らし 食 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

路地裏にたたずむ隠れ家の風情

東京都新宿区荒木町7――。四谷三丁目に近いノスタルジックな路地裏にある割烹「たまる」。隠れ家のような風情が漂う小料理屋である。二代目の主人、御子柴暁己(みこしば・あけみ)氏は2021年2月、傘寿(さんじゅ)を迎えた。

「たまる」は昭和30年代初めに創業した。カウンターと畳の小上がりに二卓のこぢんまりした店である。初代の御子柴蔀(ひとみ)氏は明治生まれの“怖い”人だった。常連でも気軽に声を掛けられないような雰囲気があったという。

長野県伊那市生まれの蔀氏は戦争経験者である。太平洋戦争の激戦地となったラバウルで戦闘中、10日間ほど水に浸かるなど辛い思いをした。同郷の軍医の計らいで病院船に乗って帰国したが、家族にも戦争のことは多くを語らなかったという。

戦前、東京のフランス料理店で修業してから、和食に転じた蔀氏は和洋両風の料理の達人。家庭でも存分に腕を振るった。息子たちの運動会の弁当も自ら丹精込めてつくった。傘寿を過ぎても「たまる」で包丁をさばき、生涯現役を貫いた。

ミュージシャンから二代目へ

「血液の病気で二十歳くらいまでしか、生きられないかもしれない」。長男の暁己氏は大学受験を控えた高校生時代、医者からこう宣告された。父親の蔀氏は「好きなことをやればいいよ」と励ましてくれた。

暁己氏はもともとクラシック音楽が趣味だった。「先生についてコントラバスを習っていた」。高校3年生のとき、先輩のプロのピアニストに誘われ、ジャズバンドのベース奏者を引き受けた。

幸い血液の病気は悪化せず、バンドマンとして都内や横浜だけでなく、地方にも演奏旅行に行く生活が続いた。

「18、19歳の若者だったから、みんなにキャーキャー言われたら、勘違いする。あのころのサラリーマンの何倍も稼いだ。当時は珍しかったバーバリーのコートを羽織るなど、ブイブイ言わせていた」

プロのミュージシャンとして活躍していた24、25歳のころ、母親のちよさんから「どうするの。ずっと音楽をやるの」と問われた。「たまる」で父親を手伝っていた母親がかなり大変そうだったため、「じゃあ、頑張ってみるか」と二代目を継ぐ覚悟を決めた。

父の背中を「見て覚える」修行

暁己氏は他店ではなく、“江戸前”の父親のもとで修業した。「最初はお客さんに『いらっしゃいませ』もまともに言えなかった」

「親父に『教えてよ』とは一度も言わなかった」。たまに父親が「味みろよ」と小皿を差し出してくれたが、レシピなどない。そばで見て覚える日々が続く。父親の繊細な包丁の扱い、つくった料理をどう盛りつけるかも必死で観察した。残った汁はなめて舌で確かめた。

毎晩、店が終わると、暁己氏が鍋を洗い、包丁を研いで帰る。だが、次の日に店に行くと、包丁は父親が黙って研ぎ直してくれているのがわかる。そんな毎日だった。

暁己氏が出した料理に箸をつけようとしない父親の贔屓(ひいき)筋もいた。あるとき、常連客がちよさんに「お母さん、二代目ができましたね」と声を掛けた。これを伝え聞いた暁己氏は夜、「風呂で泣いた」という。

短くなった包丁 熟練料理人の証

「若いころは包丁を研ぐのも苦手だったし、細かく刻んだりするのも嫌だった。ところが、最近は包丁を研ぐのも、細かく切るのも好きになった。年ですかね」。80歳になった暁己氏は苦笑いする。

包丁は料理人にとって“命”だ。毎晩、しっかりと研いで常に最高の状態にしておかないと、切れ味のよい料理はできない。96歳で大往生した父親の形見である柳刃包丁の刃は砥石ですり減って細く、短くなっていた。熟練の料理人だった証でもある。

「旨いものをつくりたい」と、父親の背中を追ってきた暁己氏愛用の柳刃包丁もずいぶんと短くなってきた。「『たまる』以上のものはつくれないが、『たまる』以下のものはつくらない」。そんな境地に達した。

江戸時代から続く伝統的な調味料「水塩(みずしお)」や穴子の素焼などにつける山葵(わさび)しょう油は暁己氏が自らつくる。にんにくは使わない。「素性の分かる料理」が信条である。

半年ごとに替わる提灯と看板

「たまる」は季節感豊かな小料理屋だ。10月から3月までの秋冬は鮟鱇鍋、4月から9月までの春夏は穴子料理がメインとなる。

玄関の表の暖簾の左右には、白地の提灯と木彫りの看板がある。提灯、看板とも半年ごとに入れ替わる。提灯は「あんこう鍋」と「あなご」。看板は「あんこう鍋」と「あなご料理」で美術展に入賞した蔀氏の戦友の作品だ。浮彫の重厚な文字は夜光にもよく映える。

「たまる」のあなごの提灯(左)とあなご料理の看板(右) 撮影:嵐田啓明

星霜を経た玄関の表札は「荒木町七 多ま留」。屋号は最初、「多ま留」だった。印鑑の文字にしにくいなどの理由から、暁己氏が「たまる」に変えたという。鮟鱇も穴子も江戸前の代表格。その意味でも「たまる」は江戸の小料理屋なのである。

鮟鱇そのものは北海道など各地で獲れるが、鮟鱇鍋は元禄年間(1688~1704年)から続いている江戸の伝統料理だ。全国に名店があるものの、何種類かの唐辛子も利かせた「たまる」独特の奥深い味は一度食べたら忘れられないとの定評がある。

土鍋には鮟肝をはじめ、白身や胃袋、鰓(えら)、唇、皮など様々な部位と焼豆腐、白菜などがたっぷり盛られる。ぐつぐつとした状態でカウンターや小上がりのコンロに運ばれるから、すぐに箸をつけられる。残った汁は、ほかほかのご飯にかける。一緒に出される糠(ぬか)漬けのお新香との相性は抜群だ。

春夏秋冬「毎日、同じように料理」

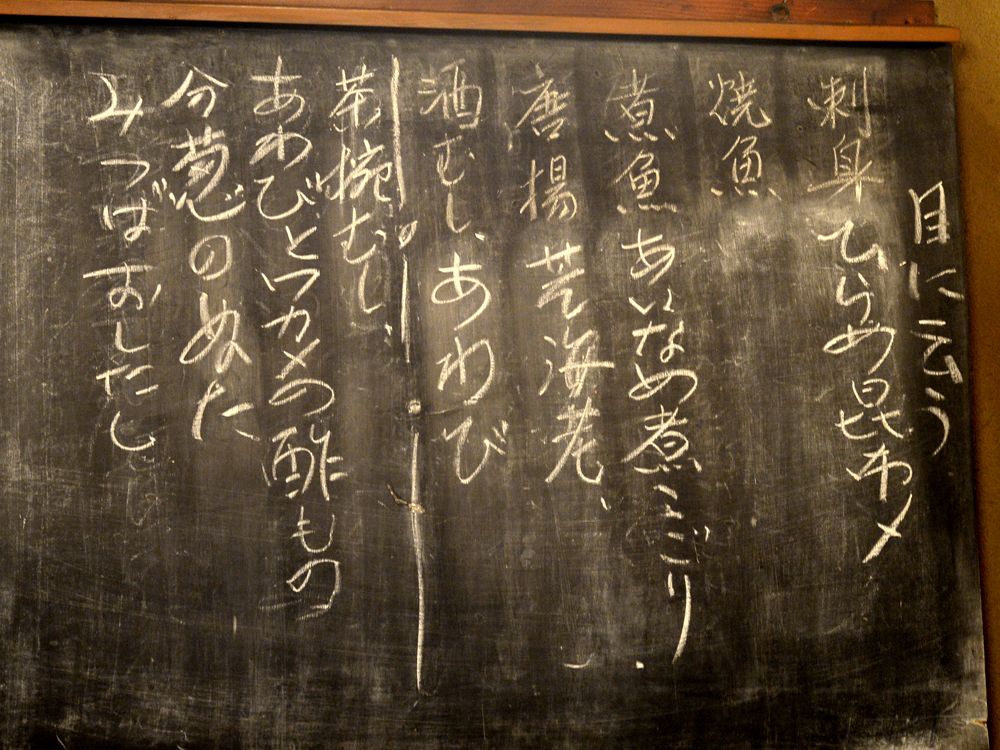

店内の黒板に書かれた「目に云う」はメニューのことだろう。定番は「ひらめ昆布〆、あわびの酒むし、芝海老の唐揚、分葱(わけぎ)のぬた、あいなめの煮こごり、三つ葉のおしたし」など。これに木の芽を散らした新たけの子、こち汁など旬の味が彩を添える。

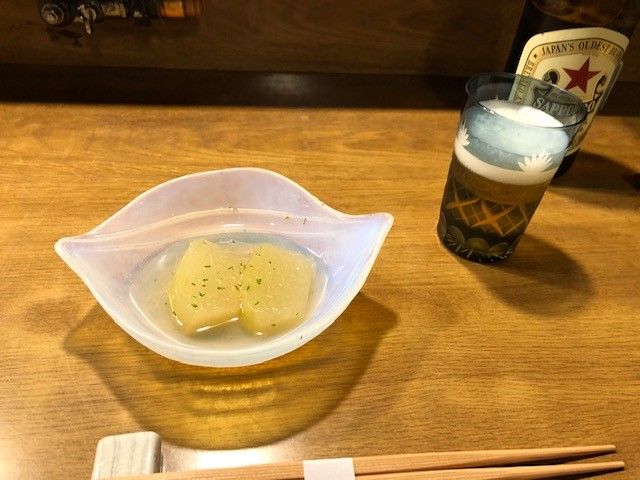

お通しは季節で変わる。秋冬は一晩二晩寝かせた牡蠣(カキ)の南蛮漬けときゅうりの酢漬け、春は稚鮎の南蛮漬け、夏はひんやりとした冬瓜の含め煮……。これを楽しみに通う馴染み客も少なくない。

「毎日、毎日、同じように料理ができたら合格。お客さんに『きょうも旨かったよ』と言われたら合格、と思っている」

二代目は春夏秋冬、こんな心持ちで厨房に立つ。

バナー写真:秋冬の「たまる」の名物はあんこう鍋 撮影:嵐田啓明