江戸の「小料理屋」物語(下): 穴子は“婦唱夫随”で味わい深く

旅と暮らし 食 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ふらりと寄れるのが小料理屋

その日、食べたいなと思ったら、ふらりと寄り、酒と旨い料理を味わって帰る……。「江戸の小料理屋とは、こういうもんだ」。「たまる」の主(あるじ)、御子柴暁己(みこしば・あけみ)氏の持論である。

口数が少ない先代にも「予約やお任せは店側には都合がいいが、お客が食べたいときにきて、好きな物をつまんで、お酒を何本か飲む。これがお互い幸せなんだ」と教えられた。

だからこそ、注文されたらさっと出せるよう仕込みには時間をかける。「暖簾を守るということは、糠(ぬか)みそを守ること」と糠床の管理にも手を抜かない。「昔から、糠漬けは手ひとつと言って、一家で一人しか手を入れてはいけない。店の糠床は母ちよから受け継いだ」。糠床の天地返しのため、御子柴氏は休みの日も店に出る。真夏は糠床を日に3回かきまぜる。

月替わりで“衣替え”する店内

月ごとの朔日(ついたち)、店内はさりげなくプロとしての“衣替え”をする。小上がりの座布団とカウンターの椅子のカバーをそれぞれ取り替える。

化粧室の前の暖簾も月替わりだ。今年4月はピンク色の桜模様だった。ところが中旬から菖蒲(あやめ)の花柄に替わった。異例のことだが、桜が散るのが早かったため、季節を先取りしたのだという。化粧室には季節の花や薔薇を生け、京都・松栄堂の香を焚く。

こうした丁寧できっちりとした仕事を支えてきたのが、尚子(ひさこ)夫人である。そう、「たまる」は夫婦で切り盛りしているところに魅力がある。

着物も洋装も似合う尚子夫人はすらりとして、気品がある。女性客が来ると、ナプキン代わりのひざ掛けをそっと渡す。こうしたきめ細かな心配りもあって、店全体の雰囲気にメリハリが生まれる。

「あなご屋の女房」はSKD出身

尚子夫人は東京生まれ。5人姉妹の末っ子だ。少女時代から、日舞、声楽、バレエなどを習う「おけいこ、おけいこ」の日々。松竹歌劇団(SKD)に入団し、芸名を忍夜詩子(しのぶ・よしこ)といった。

ミュージカル映画の名作『ウエスト・サイド物語』に出演し、世界的スターになったジョージ・チャキリスが来日した際に「一緒に仕事をし、袴姿で花束をあげた思い出がある」。SKDの海外遠征でハワイやブラジル、アルゼンチンなどでも活躍した華やかな経歴を持つ。

尚子夫人は婦人雑誌『ミセス』(1987年8月号)の「すばらしき人」に登場したことがある。見出しは「東京・四谷荒木町『たまる』 あなご屋の女房」。筆者は『時代屋の女房』で直木賞を受賞した作家、暁己氏の親友でもある村松友視氏だ。

火傷跡は穴子焼の“名誉の負傷”

「たまる」では料理を担当する暁己氏が主役だ。しかし、穴子を焼く技では「しのぶさんには敵(かな)わない」と暁己氏は笑う。二人は5年の交際を育んだ恋愛結婚。暁己氏は今でも尚子夫人を「しのぶさん」と呼ぶ。もっとも、客の前では“この人”と言っている。

尚子夫人はSKD時代、家事をこなしていたわけでもなく、「卵も割れない」まま御子柴家に嫁いだ。当時、「たまる」を仕切っていた義父、蔀(ひとみ)氏が徹底的に料理の腕を鍛えた。

尚子夫人の穴子の「焼き」の腕前は、先代からの“一子相伝”である。以前は和歌山県の紀州備長炭、現在は宮崎県の日向備長炭を使っているが、団扇を煽(あお)ぎながら焼いている途中、パチパチと火の粉が飛び散ることがある。

「たまに目にも飛んでくる」。尚子夫人の両腕の手首あたりには小さな火傷跡がいくつか残っている。穴子焼の名人となった“名誉の負傷”である。

東京風と一線画す「穴子ワールド」

穴子料理は江戸前として古くから親しまれてきたが、「たまる」の特徴はその種類の多さだ。短冊に筆で描いたメニューは「素焼、すずめ焼、照り焼、素揚、穴ざく、柳川鍋、穴子めし」などがずらりと並ぶ。

初代が考案したすずめ焼は、少し山椒を利かせた甘くないタレで焼く。照り焼はやや甘めのタレを塗る。穴ざくはきゅうり、紫蘇、ウドなどと和えており、酢加減が絶妙という評判だ。

好きなものをいくつか頼み、ほくほくした穴子めしで締めるのがお勧め。ちょっと甘めの椎茸の含め煮の細切りも入っていて、食欲をそそる。この季節、あつあつの焼なす椀も付けると申し分ない。お椀には三つ葉も浮かび、山椒の香りが漂う。

実は裏メニューがある。穴子フライで、特製のソースが添えられる。逆に東京で一般的な穴子の天ぷらや煮穴子はない。焼きは尚子夫人が受け持つが、素揚、穴ざく、柳川鍋などは暁己氏が腕を振るう。「たまる」の穴子ワールドはまさに末広がりだ。

(左上から時計回り)穴子の素焼、穴子のすずめ焼、穴子の素揚、穴子の照り焼 撮影:嵐田啓明

暁己氏は先代とは違って自宅では台所に立たない。家庭では料理のプロとなった尚子夫人が一手に担う。2020年3月、金婚式を祝った二代目の御子柴夫婦は、夫唱婦随であり、ときに“婦唱夫随”なのかもしれない。

「たまる」は理想的な二人三脚でこの半世紀の歴史を歩んできた。先代からの味を守り続けてきた二代目の暁己氏だが、変えたものもある。客が食べやすいようにと、長さ九寸の利休箸を九寸五分に替えたのだ。

コロナ禍でも続く「ものがたり」

2011年3月11日の東日本大震災で木造の「たまる」は柱が少し傾いた。暁己氏は当時、知り合いの大工に「あと5年は持つようにお願いするよ」と修繕を頼んで、小上がりの畳も張り替えた。

今年は震災から10年……。くだんの大工は最近、「親父さん、もうとっくに5年過ぎちゃったなあ」とつぶやいた。

東日本大震災から2週間後の御子柴氏(2011年3月25日) 撮影:泉宣道

東京の外食文化は今、新型コロナウイルスの猛威に揺さぶられている。「たまる」も昨年来、緊急事態宣言のたびに休業を余儀なくされてきた。

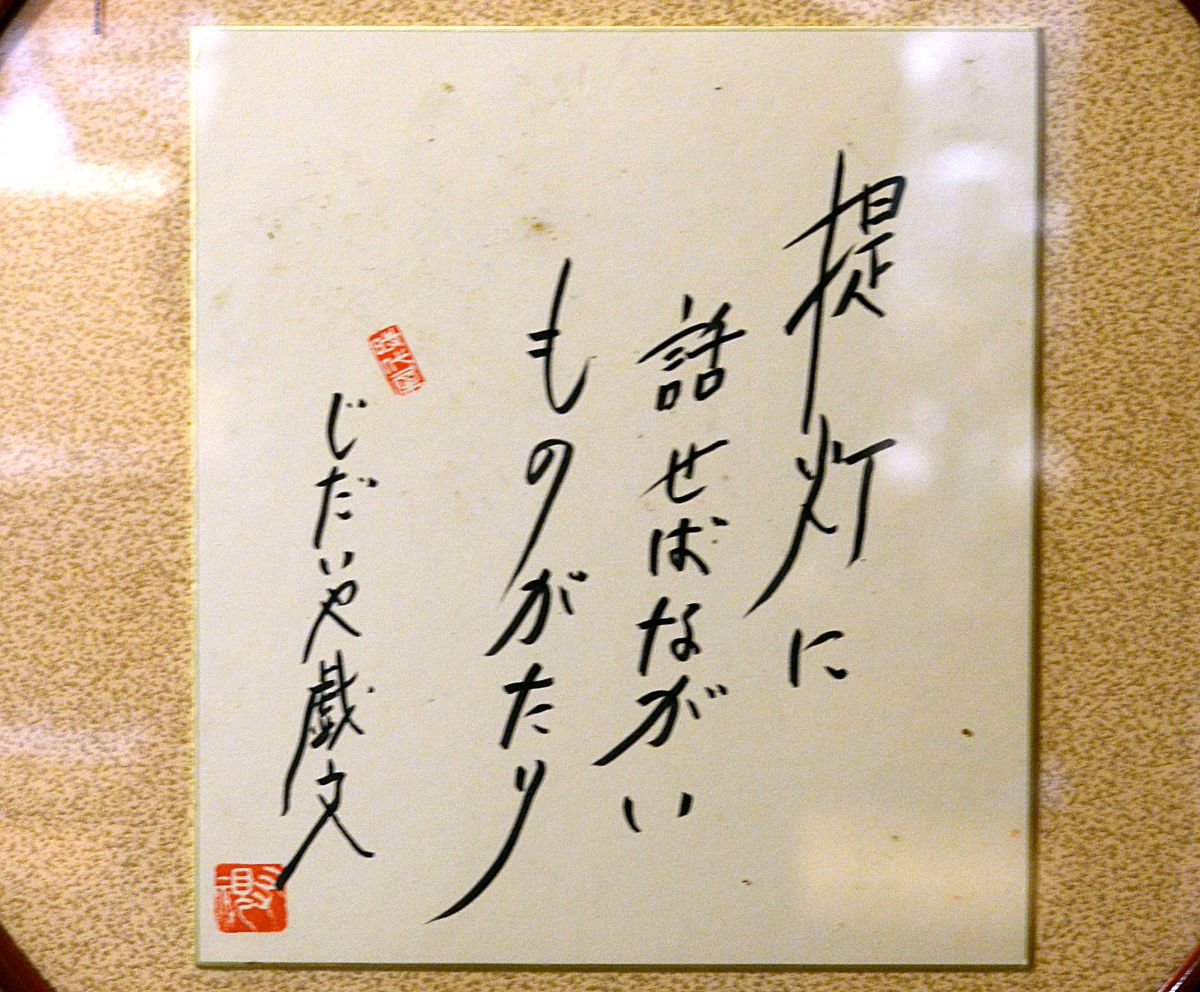

「提灯に 話せばながい ものがたり」――。店内の丸い額に収められた「じだいや戯文」の色紙は村松氏の揮毫(きごう)だ。御子柴夫妻は自分たちの代で暖簾をたたむと決めているが、まだ提灯の明かりを消すつもりはない。

バナー写真:ときに夫唱婦随、ときに婦唱夫随の御子柴夫妻 撮影:嵐田啓明