私の台湾研究人生:「東大の先生が台湾研究を?」——社会的注目とその波紋

政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

研究活動の新たなステージに立つ

「社会的注目」と言っても、もちろんマスメディアの寵児(ちょうじ)になったわけでもない。いわば広い意味の業界内、つまりは東アジアの動向観察・研究に関わりのある学界、報道界、シンクタンクなどから声が掛かるようになり、原稿を頼まれたり、講演・報告を頼まれたり、またシンクタンクの研究会のメンバーに入れてもらったりしたということである。「東大の先生で台湾政治研究をする人がいる」と注目されたのではないかと思う。見る人が見れば実は狭い世界でも、当時の私にとっては助教授昇格でがぜん世界が広くなった気がして、呼ばれれば興味津々で出掛けていった。

こういう限定的な「注目」であっても、今から振り返ると、当時私にプラスになったことが二つあった。一つは、「東大助教授」という肩書である。東大の内部で言えば「駒場(教養課程)の語学のセンセー」に過ぎないのだが、東大の外の世間に出れば、たいして実績の無い若造にはなかなか有り難い肩書であった。あちこちにあったはずの敷居が幾分かは低くなってくれたのだと思う。もっとも、中国語のことわざに言う「生まれたばかりの子牛は恐れを知らない(初生牛犢不怕虎)」の気味も多分にあって、どんな敷居があったのか分からないまま、あるいはそこが全く敷居の外側に過ぎないことに気が付かないまま、平気で顔を出していったという側面もあったのではないかと思う。

「総合雑誌」にデビューする

もう一つは何と言っても台湾政治そのものの変化が東アジアの政治動向に関心を持つ人々の圏内でもはや無視できなくなっており、加えてそれが民主化の方向を向かっていたことであった。当時もはや台湾政治に関心を持つことをタブー視することは不可能になっていたと思うが、それでも惰性で台湾(国民党反動政権の支配下にある島)に関心を持つのは、「政治的に良くない?(politically incorrect)」と懐疑的に感じる人はけっこういたのではないかと思う。そういう情況下で台湾の政治が誰の目にも明らかな形で民主化に向かいつつあったことは、私には追い風だった。当時はまだ「え、東大の先生が台湾研究を?」という反応があったはずだが、それが目立った拒否反応にならなかったのは、このためであったと思う。

その顕著な表れが、岩波書店の看板雑誌『世界』から声がかかったことであった。1986年の10月初めではなかったかと思う、編集部の山崎貫さんから会いたいという電話があった。そこでそれまでも時々利用していた新宿駅ビル8階の喫茶店でお会いした。どんな話をしたかよくは覚えていないが、その後の経緯から見て、1987年2月号に台湾で民進党が初めて政党の名を名乗って参加した国会の「増加定員選挙」について書くように依頼されたのだと思う。手元に残っているごくごく粗い日誌によると、10月8日と10日の日付で「世界論文」と表題したメモが走り書きで書き込んであり、11月15日には表題は無いが「動いているものはおもしろい。だから、今、台湾が面白い」というフレーズが記してある。このフレーズは、のちに実際に発表した論文に用い、そしてささやかな波紋(後述)を呼ぶことになった。

『世界』の論文は「転換期の台湾政治——『民主化のドアはどれだけ開かれたのか』」という表題で掲載された。近藤大博さんのお世話で初めて『中央公論』に書いた時は筆名だったので、これが私の本名での総合雑誌デビューということになる。1980年代にはすでに往年の影響力は衰えていたとはいえ「進歩的文化人」の重要な発信基地だった『世界』が台湾政治を取り上げたことは、民主化への胎動がもたらした日本メディアの変化の兆しを示すものと言えた。

「今、台湾政治がおもしろい」の波紋

私個人の研究史的に言うと、この論文で初めて台湾の政治体制を権威主義体制(authoritarian regime)と位置付けてその性格を提示したのであった。もちろんまだまだ肉付けが弱くて痩せた議論だったが、自身のその後の議論の出発点となった。この事はまた後に記そう。この論文の冒頭に私は「私の印象では、台湾の社会は選挙ごとにひと皮むく剥(む)くようにして変化している。台湾の社会の奥底に沸騰するエネルギーが、選挙という非軍事化な祭典化された『内戦』を経過することによって、この成長期の社会は、いとも簡単になにか向かって脱皮を遂げていくように見えるのだ。台湾の社会が、70年代後半以来転換期に入っているからだろう」と述べ、続けて「だから、今、台湾の政治がおもしろい」と書いた。前記の「動いている」は「転換期」として説明されている。「選挙という非軍事化な祭典化された『内戦』」というフレーズは、京極純一先生の『日本の政治』で出会ったフレーズを念頭に置いたものだった。

私の総合雑誌デビューの最初のページ:右肩の写真はこの時の選挙で立法委員に返り咲いた康寧祥氏(筆者撮影)

この「おもしろい」は、もっと関心が持たれて良い、興味深い変化が台湾政治に起こっているのですよ、ということを意図的にキャッチーな表現で述べたもので、『世界』の編集部も修正を求めてはこなかった。しかし、しばらくしてこの言い方がちょっとした波紋を引き起こしていることを間接的に知った。伝えてきたのは多分在日台湾メディア関係者かあるいは消息通の台湾留学生だったのではないかと思う。具体的な文言は覚えていないのだが、「おもしろいとは何事だ。われわれは命を懸けてやっているのだ」との趣旨の反発で、一方は台湾独立派、もう一方は在日の台湾政治警察関係者という対局にある立場の人たちだったという。上記のニュアンスが了解してもらえなかったわけであるが、独立派の人の反発はさもありなんと感じたが、政治警察の人も同じような反発をしたというのは、一種のブラック・ユーモアを感じた。

私の前に露出した国家というもの

どうもこの頃わたしは台湾当局の何らかの警戒リストに載ってしまったようである。これは事後に分かった。正確な時期は記憶していないが、おそらく88年か89年頃、独裁者だった蒋経国総統が死去した(1988年1月13日)後、まだ90年代には入っていなかった頃だと思う。もちろんそれまでに長期戒厳令は解除されていた(1987年7月15日)。日本人の知り合いを介して、亜東関係協会(現台湾日本関係協会)駐日代表処の広報担当の責任者という人から会食に招待されたので指定のレストランに出掛けた。何の話があるのかと思っていると、談笑の間にその責任者は近年の台湾政治動向に触れてから、何気ない口調で「だから私はあなたのような国立大学の教授をそんなふうに扱うべきではない、と言ったのですよ」と言った。これでようやくこの会食の意味が分かった。外国人を何らかの警戒リストに載せておいてそれをこのほど解除しましたとはあからさまに言うわけにはいかないから、彼はこういう形でたくみに台湾当局の私に対する扱いの変更の事実を告げたのであった。

ただ、私が台湾に渡航した際に、当局から何かされたということは全く無かったから、何か変更があったとすれば、私にはあずかり知りえないところで作成された監視リストから私がはずされたということだろう。もちろん、それなら私に何も言わないでおくこともできるので、なぜわざわざこういう機会を設けたのか、どこかから出た政治的指示によるものなのか、それとも情勢の変化を見た彼の判断なのか、今でも分からない。

ただ、私が何らかのリストに入っていたのはどうも確からしい。それからまたしばらくたった90年代初めの頃だと思うが、当時私の大学院のゼミに顔を出していた台湾の留学生が、駐日代表処の領事セクションにアルバイトしていた頃私のデータを見たがそこには「印」が付いていたという。

こんな風に、間接的にではあったが、当時の「中華民国」という国家が私の前に、個別私に対して、露出したのであった。私という台湾政治研究者への「注目」に関しては台湾当局の出先機関の政治的警戒も当然に存在したということであろう。

ただ、似たようなことは、日本の政府も行っていた。これも正確な時間は思い出せないのだが、それは、私が初めて霞山会の午餐(ごさん)会の講演を依頼された時のことであった。霞山会というのは外務省OBを会員とする長い歴史を持つ団体で、午餐会の出席者の大部分も元外交官であった。また同会は『東亜』という月刊誌を発行していて、同誌は東アジア各国の動向を観察・分析で定評がある。

その時、霞山会の担当者が講演依頼の電話をかけてきて、私が承諾すると、午餐開始の15分前にまず事務所の方に来てくれという。霞ヶ関の当時の霞山会ビルの事務所に赴くと、事務所の片隅に衝立(ついたて)で仕切ってある応接コーナーに案内された。そこには、すでに黒っぽい背広を着た中年の男性2人が先に来て座っていた。型どおりお茶が運ばれてから名刺交換となったのだが、その名刺を見て顔には出さなかったが少し驚いた。そのセクションまで記憶していないのだが、公安警察の人であった。記憶はもう消えてしまっているが、大した話はしなかったはずである。5分かそこらで2人はそそくさと辞して、わたしは午餐会の会場へと案内された。

その時わたしはこれが「面通し」というやつかも知れないと思った。政治的にセンシティブな地域のことを論じる人間が現れたら、とにかくどんな人間かできる限り直接に会ってチェックを入れておく、それも私個人に何か具体的な「容疑」があったからという訳ではない、外事公安警察の経常業務が淡々とこなされたということだったと、その後自分で勝手に了解したのであった。大げさに言えば、これもまた私という個人の前に日本という国家が露出した5分間であった。

台湾で論考が翻訳されるようになる、新しい人脈が広がる

1986年春だったと思うが、田畑書店社長の石川次郎さんという方から連絡があり会うことになった。同社には大学院生の頃のゼミで顔見知りだった台湾出身の徐邦男さんが編集者として入っていた。石川さんは、現代台湾に関するしっかりした本をすぐに出したい、台湾に明確な変化が始まっている情況で何もしなければ、おかしな報道・論調が日本のメディアに躍ることになる、是非すぐにやれ、と迫ったのである。

「現代台湾に関するしっかりした本」の必要は同感だったし、できれば書きたかったが、当時の私には無理であった。そこで、東京経済大学の劉進慶先生、一橋大学に職を得た友人の松永正義君にも声をかけ、前記徐さんも加わって共著を出すことにした。田畑書店のサポートで何回か勉強会と打ち合わせをして、原稿分担を決め、台湾の長期戒厳令解除後には何とか出版にこぎ着けた。それが田畑書店刊の『台湾——転換期の政治と経済』である。僭越(せんえつ)ながら「若林正丈編」とさせていただいた。当時私は自宅が手狭だったので近所の安アパートの六畳間を書斎に借りていた。大学に出掛けている間にボヤになって苦しんで書きためている原稿が消滅してしまわないか、などといったばかげた心配を真面目にしていたことをなぜか鮮明に記憶している。

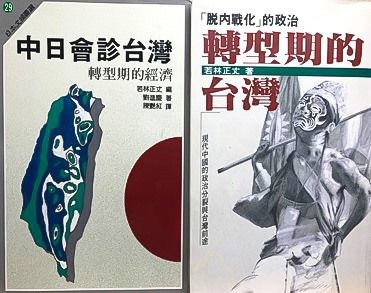

その翌年、台北の故郷出版社日本文摘叢書企画部というところから、若林正丈編『中日(※1)会診台湾 轉型期的政治』と『中日会診台湾 轉型期的経済』という2冊の本がいきなり送られてきた。よく見ると上記『台湾——転換期の政治と経済』を2冊に分けて翻訳したものであった。発行日は1988年6月25日となっていた。事前の連絡などは一切なかった。当時まだ台湾では著作権に関する法令が整わず、また日本との間でどうするかもルールが整っていなかったから、こういうことも充分有り得た。何はともあれ台湾の出版界と縁ができたわけであった。その後、日本文摘企画部の主宰の洪美華さんには訪台の際にはあれこれとお世話になり、いろいろな人を紹介してもらった。

さらに田畑書店は、私の1987年から1989年3月までの台湾政治論の文章をまとめて『転形期の台湾——「脱内戦化」の政治』を出してくれた。これを台北の同じ出版社が翻訳して『轉型期的台湾 「脱内戦化」的政治』と題して、中央研究院の張炎憲先生の序を付して出版した。張先生とは先生が東大留学中に面識があり、当時としては貴重な資料を提供していただいたこともある。訳者の一人何義麟さんは張先生の学生でもあり、その後東大に留学して私のゼミに参加し、二・二八事件に関する論文で博士号をとり、さらに博士論文を元に上梓した『二・二八事件——「台湾人」形成のエスノポリティックス』(東京大学出版会、2003年)で第20回大平正芳記念賞に輝いた。

ともかくも、こうして私の台湾政治研究は台湾でも一定の反響を呼んだ。そしてそれを介してさまざまの人とのつながりも少しずつ広がっていった。その中で私は自分自身の台湾政治論の構築に進んでいくことになる。

バナー写真=筆者(野嶋剛撮影)

(※1) ^ 「中日」の「中」は「中華民国」を指す。当時は「台湾」の中華民国を「中国」と呼ばねばならないという国民党政権のドグマに基づく言い方が崩れておらず、台湾と日本の関係も台湾側では「中日関係」と呼んでいた。「中日会診台湾」とは、日本人学者と(在日の)台湾出身学者が一緒に台湾を診断するという意味であった。