甲子園の伝説・吉田正男と台湾――死闘がつないだ日台の友情物語

スポーツ 国際交流 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

全国の高校球児の憧れの舞台「甲子園」もコロナ禍の影響を免れることはできなかった。2020年は春・夏ともに中止に追い込まれ、21年は観客数の制限などの対策のもとでの開催となった。長い高校野球の歴史で、現在は特別な時期にあると言えるだろう。

過去から希望に満ちた新しい未来へ歩み続けたくなる物語を、今も続く嘉義農林と中京商の友情から見いだすことができる。

日台野球交流戦

台湾の嘉義農林学校(現・国立嘉義大学)野球部は、日本統治時代の1931年、近藤兵太郎監督の指揮のもと、甲子園初出場を果たし、快進撃で決勝戦まで駒を進めた。この大会で嘉義農林と優勝をかけて戦った相手は、愛知県代表の中京商業高校(現・中京大中京高校)だった。

甲子園春・夏通算11回の最多優勝を誇る中京大中京が初優勝したのが、実はこの大会であり、ここから史上唯一の夏大会3連覇を達成している。

「私が一番ニクらしいと思ったのが中京商。とは言うものの反面では非常に親しみを持っています。懐かしい思い出です」

後年、ある嘉義農林の選手が中京大学関係者に語った言葉だ。

1931年決勝戦という晴れ舞台で、雌雄を決した両校は、それぞれに物語を抱え、相手への思いを温めていたのだ。

筆者は両校のこのような思いが詰まった決勝戦を再現できれば、1931年から現在という時間軸と、嘉義と愛知という空間軸を越えた交流ができるのではと考えた。

この実話に基づいて政策された映画『KANO』が2014年2月台湾で公開された頃、名古屋市議会日台議員連盟(藤田和秀会長)の台湾訪問に同行する機会を得たこともあり、日台野球交流戦のアイデアを伝えたところ大変関心を持っていただき、まずは名古屋市内で『KANO』試写会を開催する運びとなった。

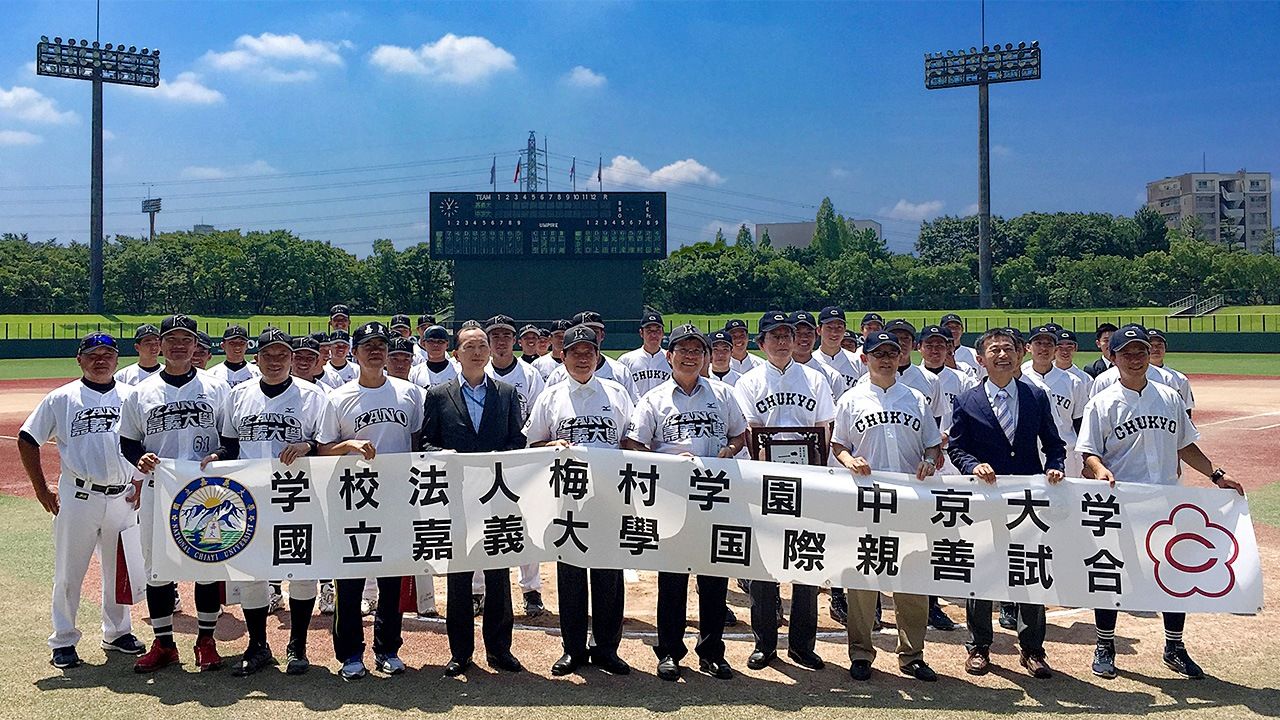

試写会には名古屋市と中京大学の幹部や台北駐日経済文化代表処の沈斯淳代表(当時)など関係者らが集まり、特に、中京大の梅村清英学長が台湾との交流に意欲を示し、日台野球交流戦の開催につながった。

嘉義農林と中京商、それぞれの戦い

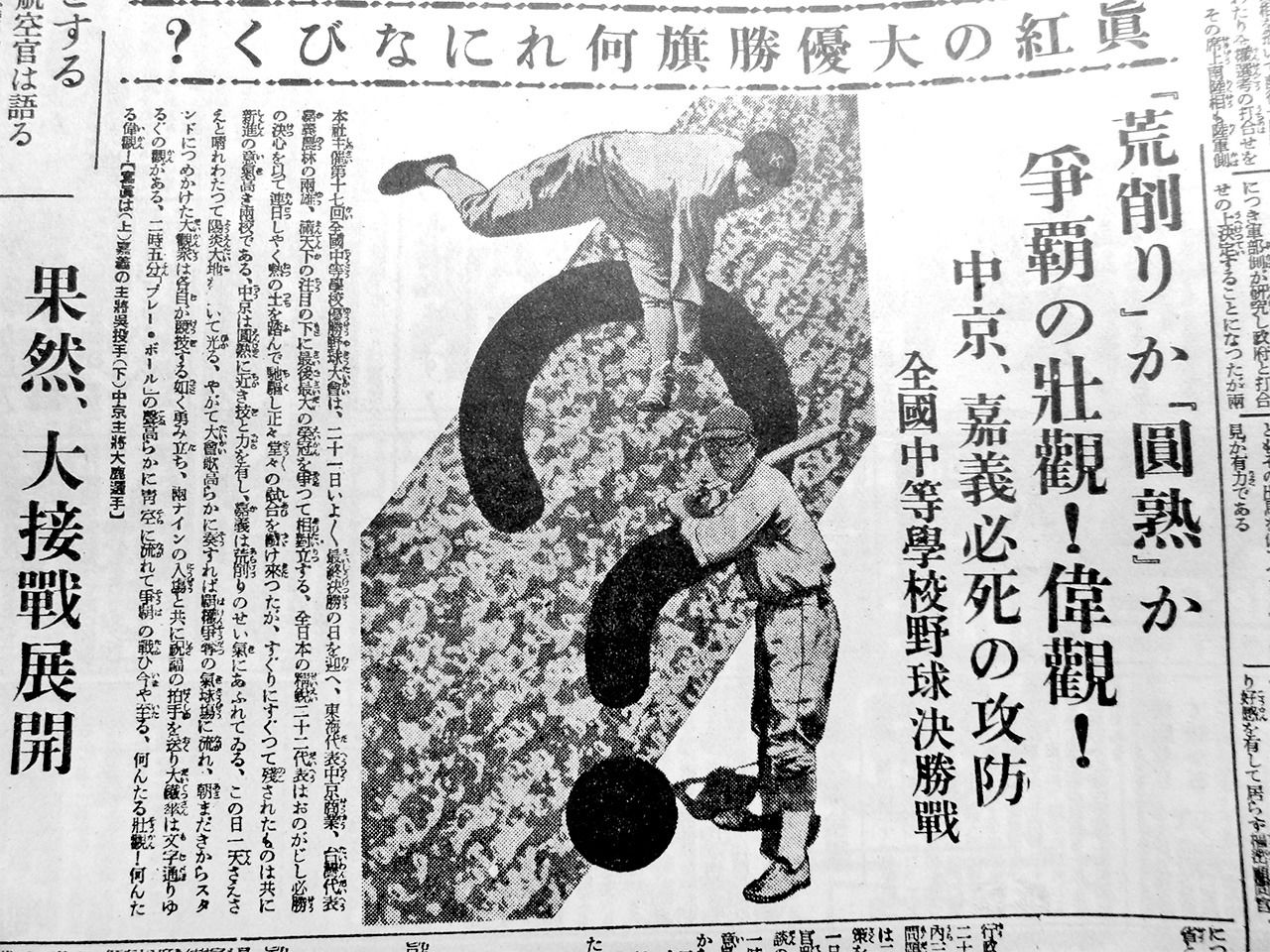

台湾の麒麟児(きりんじ)と呼ばれた嘉義農林・呉明捷と中京商伝説のエース・吉田正男の投手戦となった決勝戦。

映画では連投に次ぐ連投で、試合中盤で呉の右手中指の爪が割れ、血がにじみだす。けがの痛みをこらえながら呉は投げ続けるが制球定まらず、中京商打線の猛攻に遭いリードを許す。血で球が滑らないように傷口に土をつけて滑り止めにする。さらなる痛みが襲うが投げ続ける呉。それを見たチームメイトから「打たせてやれ!俺たちが必ず守る!」と声が飛ぶ。まさにチームが一丸となって戦い、映画はクライマックスを迎える。

中京商はどうだったのだろうか。映画では触れていないがエースの吉田正男も、苦しみの渦中にあった。

吉田は1914年、愛知県一宮市に生まれる。甲子園では春夏あわせて6季連続で出場し、通算23勝の歴代最多勝を挙げ、今もその記録は破られていない。

吉田の苦しみは球場の外にあった。父親が病床に伏せ、生命の危険にさらされていたのだ。高校野球の名投手とはいえ17歳の青年だ。本来であれば父親のそばに付いていたいだろうが、エースという立場で試合を放り出すわけにはいかない。せめて父親に優勝旗を見せてやりたい。吉田と中京ナインはそんな気持ちで臨んでいたのだろう。

試合は4対0で中京商の勝利し、初優勝を飾った。

翌日、列車で名古屋に戻った選手らを待っていたのは、想像を超える数の市民の歓迎だった。名古屋駅構内を群衆が埋め尽くし、外ではのぼりを立てての熱狂ぶり。「このどえらい出迎えは、日露戦争の凱旋の時よりすごい」と語る老人もいたという。

そんな熱気の中、吉田に知らせが入る。

「父は病床で優勝のラジオを聞き、ほどなくして息を引き取った」

数日後の葬儀には「吉田のお父さんに優勝旗を見せてあげよう」と野球部メンバー全員が集まり、冥福を祈った。中京商も嘉義農林と同じように、メンバーの痛みや苦しみを全員で分かち合おうとしたチームだった。

中京商業の吉田正男伝説

吉田が伝説となったのは嘉義農林と対戦した2年後、甲子園3連覇最後の年だった。

この年、吉田は全ての試合で登板した。

1回戦は朝鮮代表の善隣商を相手にノーヒットノーランを達成したが、2回戦の大阪代表の浪華商との一戦では、打球が左まぶたに当たり3センチ半の裂傷を負った。出血がひどく続投が危ぶまれたが、吉田は医務室で3針縫ってそのままマウンドへ戻って最後まで投げきりチームを勝利に導いた。勢いそのままで3回戦も勝ち、準決勝で明石中(兵庫代表、現・明石高校)との対戦を迎えた。

緊迫した投手戦で、得点表にはゼロが並び、試合は延長に突入。16回まで表示できるスコアボードはすべて0で埋まった。急きょ大工を呼んで丸木を組み、延長17回以降を書き足した。日は傾き間もなく日没を迎える。もしこの回で決着がつかなければ翌日再試合になる。選手全員が疲労困憊(こんぱい)で、再試合はなんとか避けたい。そんな極限状態の中、ついに中京商が1点を入れて勝利を収めた。延長25回の死闘を吉田が1人で投げきった。球数にして336球、試合時間は4時間55分にも及んだ。

さすがの吉田も準決勝の疲れが出たのか、翌日の決勝戦では平安中(京津代表、現・龍谷大学付属平安高校)を相手に10四死球を出した。「肩がしびれたみたいになって、言うことを利かなかった」と後に語ったほど疲労していた。しかし終わってみると失点は1点のみ。吉田は最後の甲子園で有終の美を飾った。

ノーヒットノーラン、顔面大けがを負いながらの延長25回、そして優勝。この3つをひとつの大会で成し遂げたことが、吉田正男が中京大中京高校の伝説として語り継がれるゆえんだ。

ちなみにこの年にも嘉義農林は台湾代表として出場している。ピッチャーは呉波。後に呉昌征と名を変え大阪タイガース(現・阪神タイガース)で戦後初のノーヒットノーランを達成した選手だ。初戦は松山中(四国代表、現・松山東高校)。しかしこの時の呉はまだまだ発展途上。嘉義農林は敗れ、残念ながら中京商との再戦はならなかった。

情熱がつなぐ日台の絆

こうした歴史的背景もあって、冒頭の日台野球交流戦につながったのだ。台湾映画『KANO』は人々に感動をもたらし、日台野球交流戦を実施するきっかけを作った。しかしそれだけでは実現はできなかっただろう。中京大中京高校に吉田正男、嘉義大学に呉明捷や呉昌征という偉大な先輩がいて、それらが脈々と伝えられ記憶されていたことが一番の推進力となったのだ。

日台野球交流戦最初の試合後、嘉義大学の監督は「85年ぶりの再戦ということで、選手は興奮しすぎていた」と語った。目を輝かせながら吉田の話をする中京大学関係者もいた。両校共に特別な思いを持って試合に臨んだことが改めて分かる。

さまざまなハードルを乗り越え試合を実現させた関係者の熱意を基に、これからも日本と台湾の野球青年の交流は続いていくだろう。

バナー写真=名古屋の中京大学と台湾の国立嘉義大学が交流戦を行った(筆者撮影)