私の台湾研究人生:台湾学術界の「中華民国台湾化」の流れに触れて——初めての台湾政治研究専著を出す

政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

理論書に引き込まれて電車を乗り過ごす

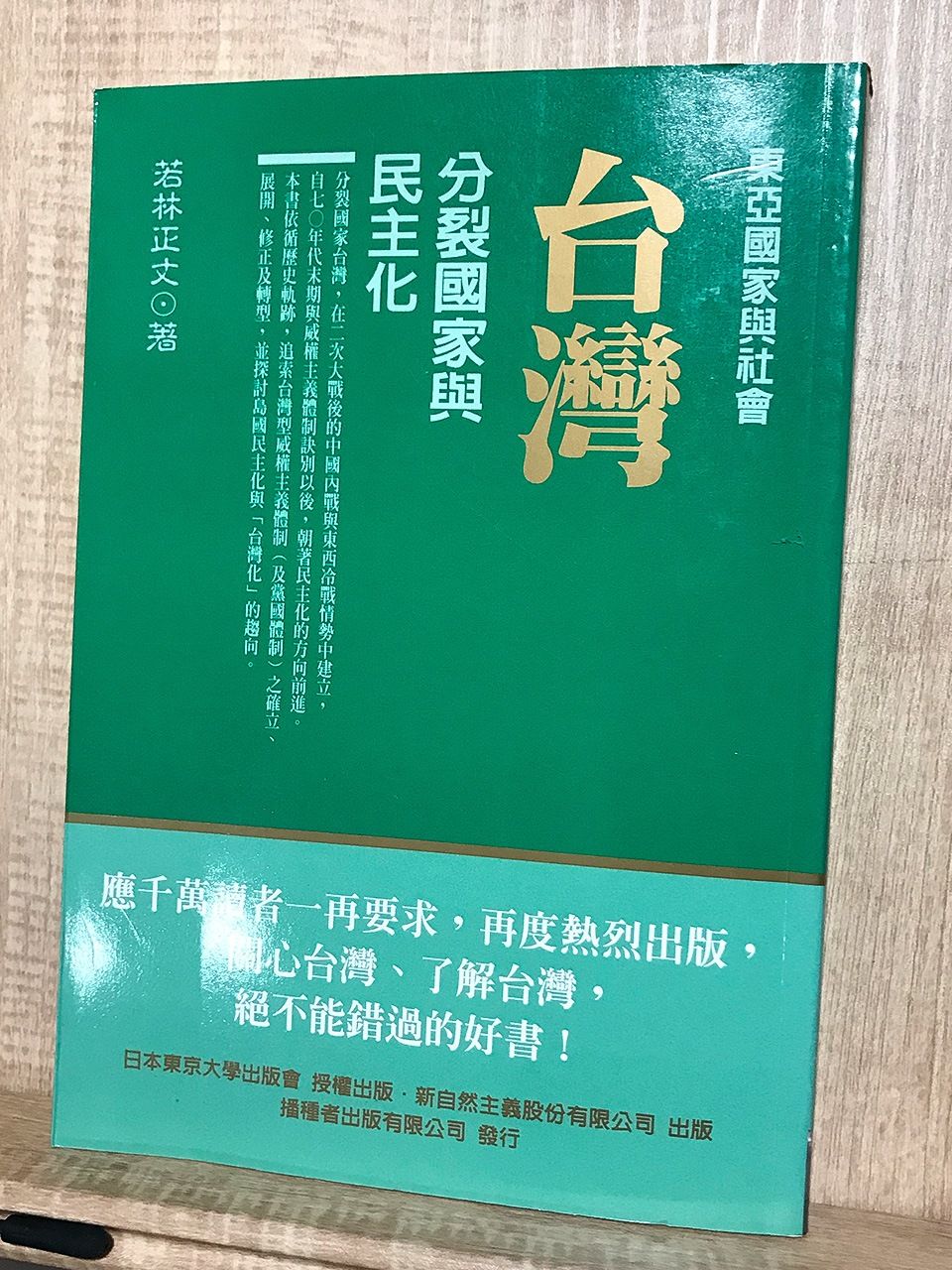

私は1992年10月、『台湾 分裂国家と民主化』と題する本を東大出版会から上梓した。初めての台湾政治研究の書き下ろしの専著である。

この著作で私は、大平正芳記念財団環太平洋学術研究助成(1994年)とサントリー学芸賞(政治経済部門:1997年)をいただいて、自分自身についても、ひいては日本での台湾研究という学問領域の確立という面でも一定の自信を得ることができた。これが無ければ、後年「日本台湾学会」結成(1998年)の旗振り役をするということも無かったかもしれない。その意味でも、私の台湾研究人生において重要な一里塚となった本である。

私自身の研究活動の流れから言えば、この著作は、1980年代前半から始めた「選挙見物」を含む台湾政治動向観察と、これも同じ頃から始めた関連する政治学・社会学理論の、よく言えば「吸収の努力」、有り体に言えば「つまみ食い」の成果を、どうにかこうにか結合したものであった。

前者については、この本のあとがきの最後に「選挙を見に行った台北、台南、高雄、宜蘭、桃園、屏東、板橋などの町の街頭は、筆者にとっての政治学の教室であり、民主主義の補習学校でもあった。そこで、顔をあわせ、あるいはすれちがった全ての人々に本書を捧げる」と、自身の感慨を記しておいた。

後者について、今でも強く記憶に残っていることがある。助教授になった1986年の秋、授業を終えて帰宅の前に大学生協の書籍部に立ち寄っていつもチェックする新刊本の棚を見ると『民主化の比較政治学』という本があった。タイトルが気になりそのまま買い求めた。当時権威主義体制から民主体制への移行研究で知られていたオドンネルおよびシュミッターという学者による著作の訳書だった。

早速つり革につかまりながら帰宅の電車の中で読み始めて、夢中になってしまった。1980年代初から観察してきた台湾政治の動向を理論的に活写しているような記述が次々と登場してきた。それはプロセスを要約する用語に現れていた。曰く「(権威主義体制実権派内の)タカ派の暴走と躓き(つまずき)」、「(体制実権派が民主化・自由化を小出しにする)分割払いの民主化」、「(それによって権力維持を図る権威主義体制の)前方への逃走」、その一方の「(体制内保守派をなだめて改革を受け入れさせようとする)後退的正統化」などなど。気がつくと乗換駅をいくつも乗り越していた。その後の通勤生活で何回も電車の乗り過ごしはやっているが、理論の本を読んで乗り過ごしはこの時だけだったと思う。政治の展開過程に起こるあれこれのコンテキストを要約し、力強くつかんでいく概念の力を実感した瞬間だった。

猪口孝氏の学術的組織力

今振り返ると、私の著作の誕生は外部の力にも助けられていた。日本の学界の直接の事情で言えば、この時期東大出版会刊行の現代政治学叢書全二十巻を編集するなど、政治学界に華々しく影響力を発揮し始めていた猪口孝教授(当時東大東洋文化研究所)の学術的組織力に乗ることができたことである。

まだ香港領事館に勤務していた1985年のある日、突然猪口氏から手紙が来た。パソコンも電子メールも普及していない頃、手紙は手書きで、たいそう読みにくい字で家人と一緒に解読してみると、台湾政治研究をやりなさい、そして単著を書きなさい、40歳台は体力、気力、研究力がそろって充実する年代でこの時期は書き下ろしを書くのに一番適しているとの趣旨だった。

その時はまだ具体的な話は何もなくて大学院衛藤ゼミ先輩の激励と受け止めていたのだが、手紙を受け取ってから2、3年たったある日、東京外国語大学の中嶋嶺雄教授が組織する東アジア比較研究に関する大型の科学研究費助成事業(科研)の一つの班を猪口氏が担当するので、それに参加せよ、ついてはメンバーの顔合わせをするので集まってほしいとの連絡が来た。

会合の場所は確か東大本郷キャンパス横の学士会館分館で、メンバーは、猪口氏の他に、天児慧氏(中国)、鐸木昌之氏(北朝鮮)、服部民夫氏(韓国)、白石昌也氏(ベトナム)という顔ぶれだった。猪口氏の口上によれば、この会合は科研の研究班の顔合わせであるとともに、叢書出版の顔合わせでもあって、叢書全体のタイトルは「東アジアの国家と社会」、出版社は東大出版会。それぞれが専門の地域の現代政治について一冊書き下ろしする、前記の四者・四地域の他、日本政治は猪口氏、台湾政治は私が担当した。その後何かとお世話になった東大出版会の竹中英俊氏も出席していたと思う。

猪口氏からは何をどう書けといった指示は抽象的にも具体的にも何もなかった。ただ今ちょうど脂がのっているのだから専門の地域の政治について一冊書き下ろせ、出版社も決まっているぞ、というだけだった。科研に加えていただいたのもありがたかった。1年数十万に満たない配分の経費ではあったが、台湾渡航費がまかなえた。雑誌に書いてはその原稿料で台湾に行き、また書いては次の渡航を、という自転車操業はもうしなくてよくなったのである。

猪口氏は当時新しい政治学の流れを作ろうとしていたのであろう。それがどういうものだったのかを語る見識は私にはないが、政治学叢書を企画した後、今度は地域研究的アジア政治研究の学術空間を創出しようとし、その時私がちょうど台湾政治研究に取り組み始めていて目にとまったということである。私のほうでも、猪口氏が開いた空間を拠り所に、学術的台湾政治研究が存在するのだ、ということを示すことができたというわけである。

学知の「中華民国台湾化」の潮流から吸収する

本書を生んだもう一つの学問的な外部環境は、台湾の学界の新しい潮流にあった。その潮流を代表していたといえるのが、私とほぼ同世代の呉乃徳氏と陳明通氏のそれぞれの博士論文であった。1988年中か89年3月の訪台の時であった。呉乃徳氏がシカゴ大学で政治学博士の学位を取った論文(※1)が、国民党一党支配の権威主義体制について優れた分析をしていて、「党外」の若手や院生の間で盛んに読まれていると耳にした。それを教えてくれたのは旧知の謝明達氏で、是非読みたいという私の帰国の前には何とかしようという。帰国前日に中山北路の国賓大飯店のロビーに来いとの連絡があり、謝氏が用事の途中に寄って論文を渡してくれた。論文のコピーは製本までしてくれてあった。

帰国の機内から早速読みふけったことは言うまでもない。呉乃徳氏の論文は、長期戒厳令下の人権抑圧など強い反発があってしかるべき国民党の統治がなぜ強い反抗に遭わないのか、という問題を設定して、それが政治警察による監視・抑圧システムだけではなく、人々が反抗しにくい「体制による贔屓(ひいき)分配システム」を国民党が作り上げていたからだとした。団体を組織しやすい労働者については、ピラミッド型の労働組合を作って上部団体に国民党幹部を送り込んでコントロールした。青少年については蒋経国が主宰する反共救国青年団の組織を高校のクラス編成にかぶせてしまい、高校生の休暇などにおける野外活動に便宜を提供するとともに、その活動を救国団が取り仕切った。呉氏はこれらを「脱動員的コーポラティズム(協調主義)」だとしている。

一方、直接に浸透しにくい農村については、戦後の地方公職選挙を通じて形成されてきていた「地方派系」(地方派閥)をさまざまなやり方でコントロールして、国民党が地方選挙で圧倒的な成績で勝ち続け得る選挙クライアンティリズム(恩顧主義)のシステムを作り上げたとした。これは折から党外の台頭で「選挙」という制度が空前の注目を浴びるようになっていた権威主義体制の動揺期に、国民党一党体制下地方政治の構造解明に一つの理論的基礎を与えることとなって、80年代末から各地の「地方派系」の選挙活動に入り込んで地方派系論を展開する修士論文が多数生産されることになった。

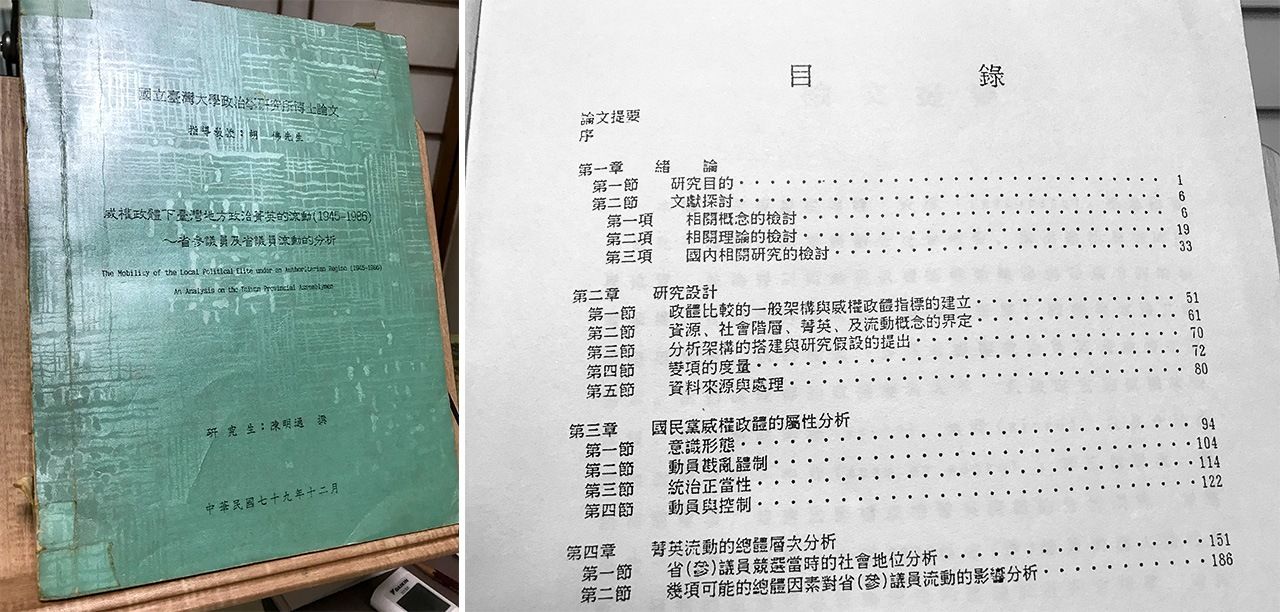

陳明通氏の研究(※2)もこの流れにあったが、しかし、彼のやり方は、特定の「派系」に入り込むというのではなくて、日本植民地期の各種地方名士鑑といったものを始めとして、戦後の新聞に乗った地方名士の葬儀委員名簿などまで徹底的にデータを収集し分析することで、全台湾の地方派系の構造を、台湾省議会議員選挙を中心に実証的に描き出す仕事をやってのけたのである。陳明通氏に関しては、私は人を介してアポをとり直接に話を聞きにいった。

これについては奇跡的に場所と日付が分かる。場所は台湾大学政治学科がある同大法学院の胡佛教授研究プロジェクト室、日付は1989年12月7日であった。私のほうに記録はないのだが、その日どういうわけか政治学科の学部生の洪郁如さんがいて、私が彼女に自著を贈呈し、署名と当日の日付を書きこんでいた。洪さんはその後東大の私のゼミに来て台湾近代女性史研究で博士号をとり、今は一橋大学教授として後進を育てている。その時の贈呈本を、洪さんが研究室の片隅から見つけだしてくれた。

他にも同時期の台湾学者から学んだところは多々あったが、この二人の論文を読み終わった時、「ああ、これで書けるな」との思いが湧いたのを今でも覚えている。

民主化は民主化に止まらない、とはよく言われることだが、その後の政治体制の民主化においては、「全中国」を代表するという虚構の上に作られた政治構造が一つ一つ崩れて台湾しか統治していないという現実に見合った政治制度が小刻みな改革、まさに「分割払いの民主化」として実現していく。そして有権者の政治意識もそれにつれて変化していった。

まもなく私はこのような変動を「中華民国台湾化」と呼ぶようになった。私が着目したのは政治正統性、政治エリート、政治制度、さらには住民のナショナル・アイデンティティなどを内容とする政治構造の変動であったが、今振り返れば、80年代の政治自由化の胎動とほぼ同時に、学知の「中華民国台湾化」とも言うべきものが力強く胎動していたのであった。

私の最初の台湾政治研究専著は、この学知の「中華民国台湾化」の初期の成果に多くを負うものとなった。それは逆に言えば、その胎動を日本の知識界に紹介することとなり、さらに2年後には台北で畏友呉密察君の監訳で中国語版(※3)も出たことから、この学知の「中華民国台湾化」の初期状況を鏡に映すように台湾の人々の前に展示することができたのだと思う。

バナー写真=筆者(野嶋剛撮影)

(※1) ^ Wu,Nai-teh 1987 The Politics of a Regime Patronage System: Mobilization and Control within an Authoritarian Regime, Ph. D. thesis, Dpt. of Political Science, University of Chicago.

(※2) ^ 陳明通 1989 『台灣地區政治菁英的參選行為----歷屆省議員候選人的分析』國家科學委員會專題研究計畫報告,台北,國立台灣大學政治學研究所。この論文に整理を加えて翌年同氏の博士論文となった。

(※3) ^ 若林正丈(呉密察監訳、許佩賢・洪金珠訳)1994 『台湾 分裂国家與民主化』台北:新自然主義公司