「反り技」の違いが分かればあなたも通――「決まり手」で観る大相撲【後編】

スポーツ 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

土俵がない時代にはポピュラーだった「反り技」

珍手・奇手の宝庫といえば「反り技」だ。その名の通り、上体を反るようにして繰り出す技の総称である。

江戸時代まで相撲には土俵というものがなかった。それゆえ、「寄り切り」「押し出し」といった現在最もポピュラーな決まり手も存在しなかった。一方、反り技は一般的だったようで、相撲四十八手のうち12手を占めている。

室町時代に描かれたとみられる相撲の光景。見物人が輪をつくり、その中で戦うようになったのが土俵の起源といわれる 「大相撲ジャーナル」提供

17世紀半ばに「丸い土俵内で戦う」ルールができたが、しばらくの間は、反り技が決まれば、先に手や尻もちをついても勝ちになったという。決まり方が派手なため、観客にアピールしようと多用する力士もいたようだ。

ところが、20世紀半ばになると、けがのリスクが大きすぎるため、本場所で仕掛けられることはめったになくなってしまった。前編で述べた通り、1955年に日本相撲協会が正式に決まり手を制定して以降、「撞木(しゅもく)反り」「たすき反り」「外たすき反り」「掛け反り」の4種類は、幕内の土俵で1度も決まったことがない。それでは、主な反り技について見てみよう。

学生相撲出身の“専売特許”?「居反り」

「居(い)反り」とは、相手の差し手を抱え、もう一方の脇の下に頭を突っ込み、まわしを取って腰をかがめて後ろへ反って倒す技である。決まり手制定後、幕内では1957年春場所14日目、前ノ山が楯甲に、64年夏場所2日目に岩風が若天龍に決めた2番のみとなっている。もう60年近くも記録されていないが、惜しい相撲はあった。92年初場所6日目の舞の海・貴闘力戦だ。

業師・舞の海との初顔合わせに、貴闘力は徳俵(土俵上の円の東西南北4カ所に設けられた俵1つ分の出っ張り)ぎりぎりの位置で仕切って立つ奇策に出た。張り手交じりに突っ張ると、回り込んで頭をつけてきた舞の海の首を極(き)めて寄り立てる。土俵際、舞の海は上体を反らして反撃したものの、貴闘力はそのまま体を預けて勝利をもぎ取った。貴闘力の体が裏返れば、28年ぶりに「居反り」が決まっていたところだった。

一方、十両では93年初場所で智乃花が花ノ国に、2020年九州場所で宇良が旭秀鵬に決めている。

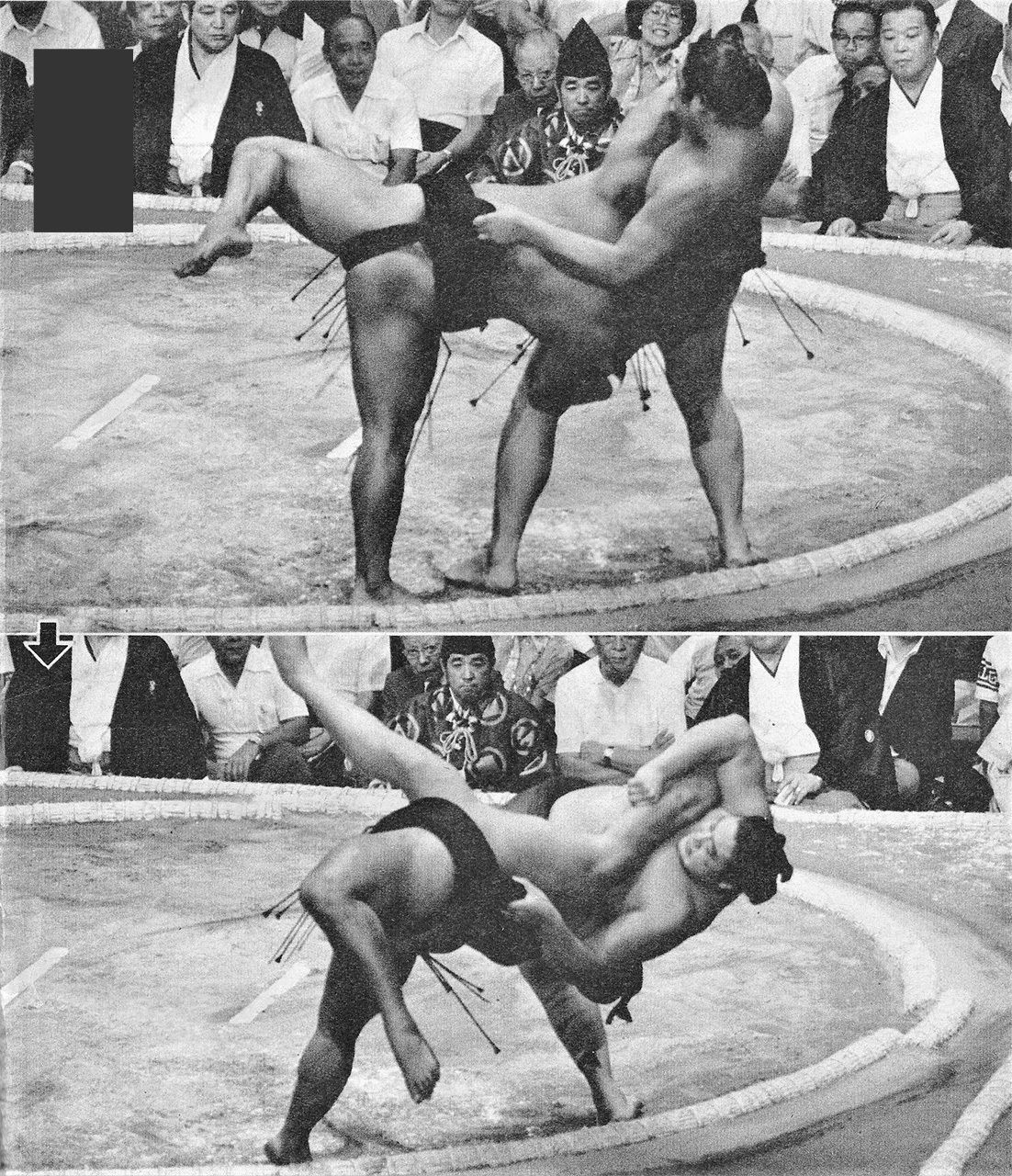

1992年初場所の舞の海・貴闘力戦。土俵際、逆転を狙って居反りに出る舞の海(左)「大相撲ジャーナル」提供

舞の海、智乃花、そして宇良も学生相撲出身。体の小さい選手も存在するアマチュアの土俵では、反り技は時折見られる技だ。

アマチュアや幕下以下と違い、体の大きな関取相手では難しい面があるのも事実だが、豪快な反り技を久しぶりに“大相撲のメジャー”幕内の土俵でも決めてもらいたいものだ。

たすき掛けに似ているから「たすき反り」

「たすき反り」とは、相手の腕をかいくぐるように脇下に頭を突っ込み、一方の手で相手の足を内側から取って跳ね上げ、体を後ろへ反って倒すもので、まだ幕内では決まっていない。十両では、2017年初場所13日目、宇良が天風相手に決めている。

決まり手制定前は、まれに幕内でも見られた。特に有名なのが1951年夏場所で、小結・栃錦(のち横綱)が214cmの長身を誇った不動岩に決めた一番。きれいに決まると、ちょうどたすきを掛けるような形になることから、このような名前になった。

脇の下をくぐるアクロバティックな「伝え反り」

日本相撲協会は2001年に決まり手の見直しを行い、12手を増やした。「伝え反り」はそのうちの1つで、相手の脇の下をくぐり抜けながら相手の腕を伝わって後ろに反って倒す技。幕内では、02年秋場所3日目、大関・朝青龍(のち横綱)が小結・貴ノ浪(最高位大関)に決めたのが唯一である。

この一番、朝青龍は寄って出る貴ノ浪の左腕を手繰ると、相手の左脇の下をくぐり抜け、後ろ向きに。そのまま体を反らしてもたれ込むと、貴ノ浪が一瞬早く左手を土俵についた。

2002年秋場所の朝青龍・貴ノ浪戦。いったんは朝青龍(右)の「引き落とし」と場内アナウンスが流れたが、間もなく「伝え反り」に訂正された。「大相撲ジャーナル」提供

柔道だけではない「一本背負い」

こうした「反り技」以外で大技と言える珍手・奇手を挙げるとすれば、まずは「一本背負い」だ。

懐に入り、相手の片腕を両手でつかんで肩に担ぎ、自分の前方に投げ出す。柔道でおなじみの技だが、柔道の場合は投げる者が膝をついても構わない。ところが、相撲では足の裏以外が土俵につくと負けとなる。このため押しつぶされるケースが多く、本場所で決まることはほとんどない。

決まり手制定以降、初めて決まったのが1974年九州場所12日目の金城・玉ノ富士戦。押し込まれた金城が、玉ノ富士の右腕を両手で抱えて鮮やかに決めたが、勝った金城も勢い余って土俵上、首で倒立状態のまま一瞬停止するという“珍プレー”も見られた。

「一本背負い」は小兵力士が、長身の力士が出てくる勢いを利用すると決まりやすい。目方が重い力士同士ではまずお目にかかれないというのが常識だった。そんなセオリーを度外視したのが、体重172kg、握力100kg超の怪力・魁皇だった。

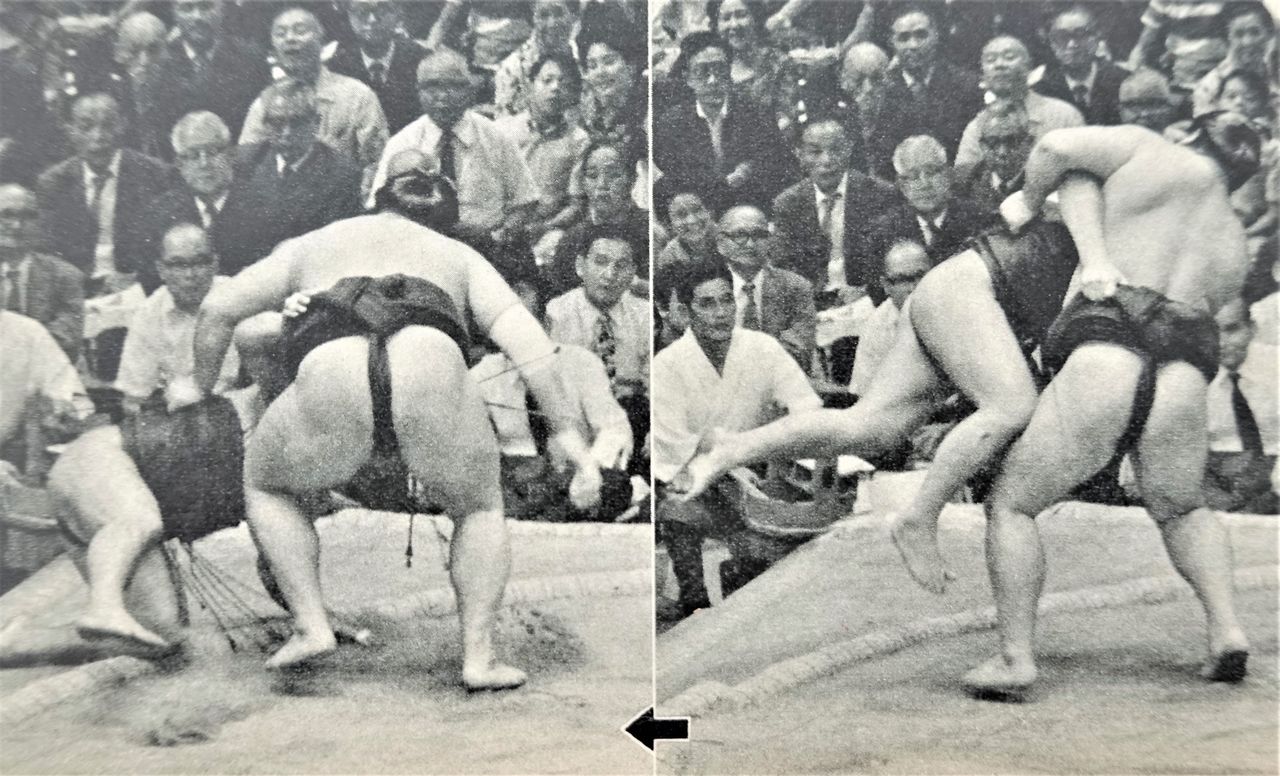

2000年九州場所14日目、大関の魁皇は216kgの横綱・武蔵丸の寄りを左で手繰ると、両手で武蔵丸の右腕を抱え込んで一本背負いの形に。武蔵丸はかつぎ上げられたわけではなかったが、後ろからのしかかったため、たまらず左手を土俵外についた。柔道経験者ならではの魁皇の取り口が光った。

2000年九州場所、武蔵丸相手に一本背負いを見せる魁皇(右) 時事

その後、5回一本背負いが決まっているが、直近では2021年秋場所9日目、豊昇龍が若隆景を豪快に裏返している。

この一番、上手をつかんで攻め立てる若隆景に豊昇龍は俵に詰まったものの、相手の右手を両腕で抱えて一本背負いに。行司軍配は若隆景に上がったが、審判団の協議の末、軍配差し違えで豊昇龍の勝ちが認められた。

岩に砕け散る波に見立てた「波離間投げ」

「波離間(はりま)投げ」とは、もろ差しになった相手の頭や肩越しに上手を取り、うっちゃるように投げる技で、決まり手制定以降、29回決まっている。通常は両上手をそろえて取ることが多いが、時には片方の上手だけで投げる形になることもある。協会決まり手では、いずれの場合も波離間投げで統一している。波が岩に当たって砕け散る様に似ていることから命名されたという。

そんなレアケースの波離間投げが豪快に決まったのが1977年秋場所初日、大関・若三杉(のち横綱2代目若乃花)と関脇・鷲羽山との一番だ。

鷲羽山がもろ差しで両下手を取って一気に寄り進むと、若三杉はたちまち土俵際に詰まり、棒立ちになる大ピンチ。そのまま勝負あったと思われたが、若三杉は信じられない粘りを見せ、右から抱え左で肩越しの上手を取ると、弓なりになって左へ片手波離間投げを決めた。

「ゴム人間」と称されたほど柔らかい足腰を持っていた若三杉の真骨頂というべき一番だった。

長身で懐の深い力士が決めることが多く、エストニア出身の大関・把瑠都は2006年夏場所で岩木山、10年九州場所で阿覧、さらに12年名古屋場所では若荒雄と3回も波離間投げを決めている。直近では、21年名古屋場所初日、新入幕の一山本が石浦に対して「令和初」の波離間投げを決めている。

1977年秋場所、驚異的な足腰の粘りで鷲羽山に逆転勝ちした若三杉(右)「大相撲」提供

体を吊り上げてたたきつける荒業「つかみ投げ」

日本相撲協会が1955年に決まり手を正式に制定して以降、全く出ていない技は冒頭で述べたように4手ある。そしてたった1度しか記録されていない技が「つかみ投げ」だ。唯一、本場所で決めたのは、57年九州場所の関脇・時津山。6日目に小結・荒岩を相手に披露した。

上手まわしをつかんで、相手の体を吊り上げ気味に真ん前へたたきつけるように投げる荒技。投げは普通、右から左、左から右へ投げるが、「つかみ投げ」は右から右、左から左へ、物を捨てるように投げるのが特徴で、よほど力の差がないと決まらない。

けいこ場では、たまに横綱や大関が、幕下以下の力士を相手にデモンストレーション気味に見せることがある。ただ、1940年~50年代には5回決まるなど、以前は全く見られない技ではなかった。

惜しかったのは、72年秋場所12日目の大麒麟・増位山戦。右四つがっぷりから大関の大麒麟が左上手で吊り上げておいてのつかみ投げ。豪快に増位山を放り投げたが、協会発表は「吊り出し」となった。

幕内力士の平均体重がこの70年間で40kg以上も増えたため、ますます「つかみ投げ」を見ることは難しくなったが、久しぶりに相手を「子ども扱い」するような技にチャレンジする力士が現れることを望みたい。

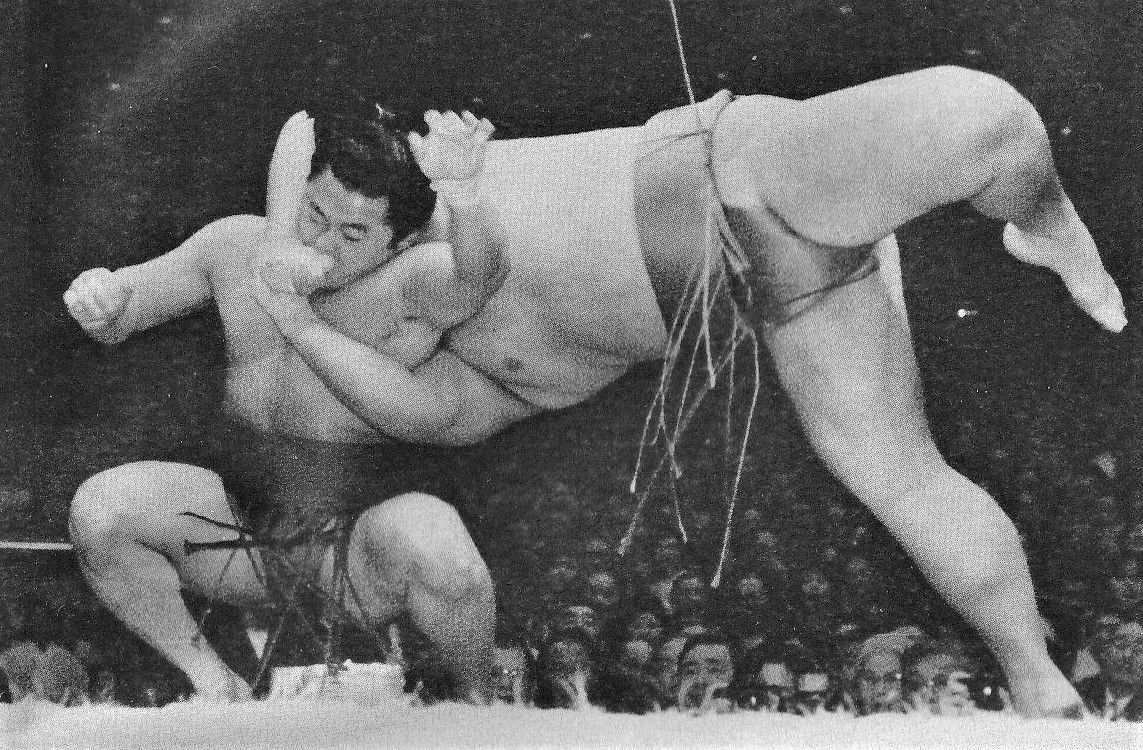

1972年秋場所の大麒麟・増位山戦。完全に大麒麟のつかみ投げが決まったかに見えたが…。「大相撲ジャーナル」提供

期待の「令和の業師」たち

現代の相撲は重量化に拍車がかかり、押し相撲主体の力士が増えている。四つに組む相撲が多かった時代に比べ、技のバリエーションが減っているのは事実だ。

そうした中でも、派手な技で場内を沸かせる個性的な力士は存在する。その筆頭は、居反りやたすき反りで紹介した宇良(大阪府出身、木瀬部屋)だろう。1992年生まれで関西学院大学卒。172cm・147kg。無理な体勢から仕掛けることが多かったため、膝の大けがで一時は幕内から西序二段106枚目まで陥落したが、見事に復活。現在は幕内の土俵で活躍している。

関取で唯一100kg未満の炎鵬(金沢市出身、宮城野部屋)にも注目だ。1994年生まれで金沢学院大学卒。最高位は前頭4枚目。身長168cmと「技のデパート」と言われた元小結・舞の海とほぼ同じ体形で、左下手を取ってからの攻め方も似ている。だが、突き放された時の対応にまだ難がある。舞の海のように体幹を鍛え、巨漢力士を技で翻弄してもらいたい。

最後に第68代横綱・朝青龍の甥っ子、豊昇龍(モンゴル・ウランバートル出身、立浪部屋)も楽しみな力士だ。1999年生まれ、187cm・132kg。最高位は前頭筆頭。前述の通り昨年秋場所の若隆景戦では、土俵に詰まってから、網打ちから二丁投げ気味の一本背負いと、大技の波状攻撃で相手を撃破した。モンゴル人力士特有の足腰の強靭さがあるだけに今後の土俵からも目が離せない。

バナー写真:腰を落とし、相手の膝を両手で抱えて担ぎ上げ、後ろに反って倒す難技「居反り」。幕内では1964年夏場所以来出ていないが、十両では、2020年11月場所5日目、旭秀鵬相手に宇良が決めている。共同