おくのほそ道:名句がちりばめられたフィクション紀行文

文化 旅- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

西行五百年忌の年に旅立ち、その足跡を辿る

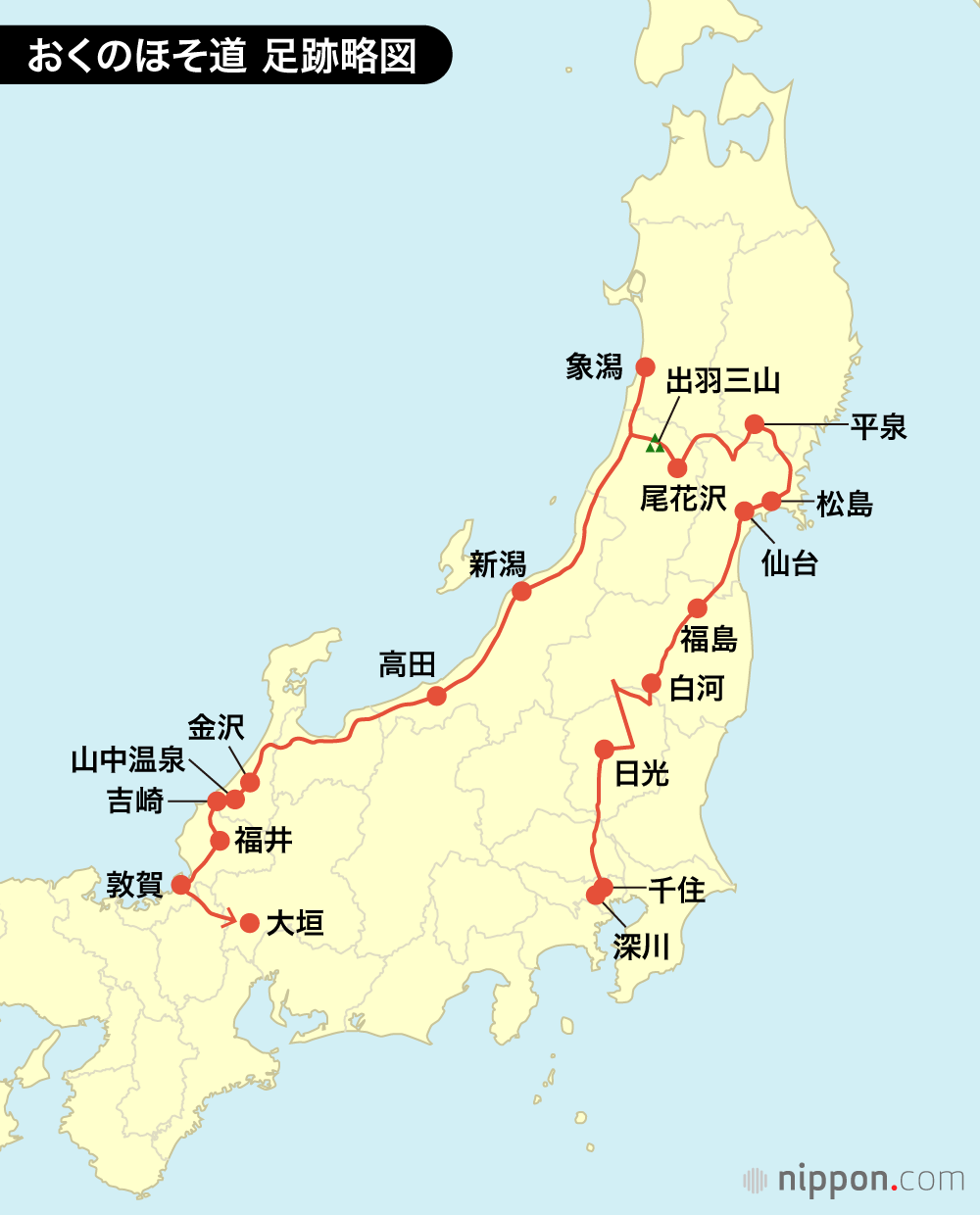

1689(元禄2)年旧暦3月末、数え年46歳の松尾芭蕉は4月から9月までに陸奥(みちのく)から出羽、そして北陸を旅した。主要な地名によってその道筋を示せば、江戸の深川をたち、日光・白河・福島・仙台・松島・平泉・尾花沢・出羽三山・象潟・新潟・高田・金沢・山中温泉・福井・敦賀・大垣へと至る旅であった。

江戸から山中温泉までは門人の河西曽良(※1)が、金沢から福井の手前までは金沢の俳人・立花北枝が同道した。各地の歌枕や古戦場などの史跡を訪ねることと、訪れた地の俳人と会って連句を興行し芭蕉流の俳諧を伝えることが主な目的だった。その年が西行の五百年忌に当たることも、旅の大きな動機の一つと考えられる。西行も陸奥平泉への歌枕を訪ねながら旅をしている。本文中随所に芭蕉が西行の存在を強く意識していたことが伺われる。そして、芭蕉が紀行文『おくのほそ道』を編集したのは、旅の3年後の1692(元禄5)年から1694(元禄7)年の没年までの2年間と推測される。

曽良が残した日記によって旅の様子が分かるが、『おくのほそ道』には実際と違う記述が多数含まれている。芭蕉は、現実の旅の体験をベースにしながら、独自の趣向を組み込んで紀行文を創作したのである。その意味ではほとんど空想上の旅の記録とも言え、古典文学の紀行文の中では特異な作品となった。同書に芭蕉が組み込んだ趣向は、大きくまとめて以下の3つである。

1. 時間を意識する

全体は春の末から秋の末までの旅だが、その間の季節の推移や年中行事に非常にこだわっている。また、はるか昔の遺物・史跡・風俗を目の当たりにして時の流れに感慨を催すことが多い。

2. 能の発想を取り入れる

能にはシテ(主役)の亡霊がワキ(脇役)の夢に現れて思いを語る「夢幻能」の形式がある。『おくのほそ道』にもこの世の者ではない人物との対話を意識した書きぶりがあちこちに見られる。

3. 旅人を西行の追随者とする

語り手は「予(よ)」と自称するが、芭蕉本人であるとはどこにも書かれていない。芭蕉は「予」を、西行を慕いその行動に追随する旅人として造形している。

与謝蕪村《奥の細道図屏風(びょうぶ)》 『おくのほそ道』の本文といくつかの場面の絵が、芭蕉を敬慕する蕪村の筆によって描かれている。1779年 紙本墨画淡彩 重要文化財(山形美術館・(山)長谷川コレクション)

「時」とともに旅する語り手

ではまず、冒頭部分から見てみよう。

月日は百代(はくたい)の過客(かかく)にして、行きかふ年もまた旅人なり。舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老(おい)を迎ふる者は、日々旅にして旅を住みかとす。古人も多く旅に死せるあり。予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず。海浜にさすらへ、

(月日のように時間というものは永遠の旅人であって、次々に交代する年のような時間もまた、旅人である。そうした旅人に似た人間を挙げるとすれば、舟の上で一生を過ごす舟人や馬の口の手綱を引きながら老いる馬子たちで、毎日が旅であり旅をすみかとしている。彼らは旅の中で死んでゆくが、詩歌に名を残した古人にも旅の途中で死んだ人々がたくさんいる。私も旅に死ぬことを予期しつつ、いつの年からか、ちぎれ雲のように風に誘われて漂泊したい思いが抑えきれなくなり、海浜をさまよい歩き…)

ここには、1の「時間」への意識が顕著に表れている。抽象的な「時間」の概念を「旅人」になぞらえ、「予」が「時間」と道連れで旅をするかのように表現している。具体的には「予」はこの後に、夏や秋の始まりや、端午や七夕や、盂蘭盆会(うらぼんえ)、中秋の名月といった暦の上の特定の日付にこだわりながら旅をする。また、兄の源頼朝に追われ陸奥平泉まで逃げた源義経主従の遺物に接したり、古代の歌枕である壺碑(つぼのいしぶみ)や中尊寺金色堂などの古跡を訪ねたりしては、遠い過去に触れたことに心打たれて涙を落とすのである。

古戦場での亡霊たちへの弔い

続いて挙げるのは平泉の高館(たかだち)の箇所の後半である。高館は義経主従が討たれた古戦場。なお、義経が平泉に匿われていた時に西行もこの地を訪れている。

偖(さて)も義臣すぐつてこの城(じょう)にこもり、功名一時(いちじ)の草むらとなる。「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、笠(かさ)うち敷きて、時のうつるまで泪(なみだ)を落しはべりぬ。

夏草や兵(つわもの)どもが夢の跡

卯(う)の花に兼房(かねふさ)みゆる白毛(しらが)かな 曽良

(さてさて、義経えりすぐりの忠義の家臣らがこの高館に籠城し武功の名を挙げたが、それもわずかな一時のこと、今そこは草むらとなっている。「国破れて山河あり城春にして」「草青みたり」といった詩を吟じながら、笠を尻に敷いて時のたつのを忘れ、しばし涙を落とした。

夏草が茂っていた、私が義経家臣の武者どもの夢を見たその跡は。

白い卯の花に、義経に最後まで付き従っていた白髪の兼房の面影が見えるようだ。曽良の句)

この句文には、前述2の「夢幻能」の趣向が生かされている。語り手「予」は義経と家臣らが滅んだ高館の古戦場で昔をしのび「時のうつるまで」泣くのであるが、そのあいだ「兵ども」の亡霊が「夢」に出て戦のありさまを語り、「予」が目を覚ますとその夢の跡はただ夏草ばかりだった、と読み取れるように趣向を立てている。

曽良にも、夢に白髪の老武者「兼房」を見たと詠ませている。曽良の旅日記に「卯の花に」の句は記録されておらず、芭蕉がこの場面に後から付け加えた句らしい。能の役割で言えば「予」がワキからの、曽良がワキツレ(脇役の同伴者)からの、戦死者への手向けの句をささげているのである。

歌人であり仏道修行者である西行への追慕

前述3の、語り手「予」を西行の追随者とする趣向は『おくのほそ道』の随所に見いだされる。特にそれが強く打ち出されるのは、次の箇所である。

越前の境、吉崎の入江を舟に棹(さおさ)して、汐越(しおこし)の松を尋ぬ。

終宵(よもすがら)嵐に波を運ばせて

月を垂れたる汐越(しほごし)の松 西行

この一首にて数景(すけい)尽きたり。もし一弁を加ふるものは、無用の指を立つるがごとし。

(加賀と越前の国境・吉崎の入り江に行き、舟に棹(さお)を差して汐越の松を訪ねた。

夜もすがらの強風のために汐を浴び、雫(しずく)ごとに月が光って月を垂れたように見える、汐越の松。西行の歌

この一首によって汐越の松の数々の景は表し尽くされている。もし一言でも加えるならば、5本の指にもう1本、指を加えるようなものだ)

「終宵」の歌は蓮如上人の詠と伝えられており、作者名を西行としたのは芭蕉の創意であろう。「真如の月」の成語があるように「月」は悟りの象徴とされる。つまり『おくのほそ道』において芭蕉は、西行の仏道修行の達成を「月」によって示して「予」の西行への賛嘆の心を表すために、この歌を利用したのである。

さらに推敲(すいこう)されたかもしれない未完の作品

芭蕉が1694(元禄7)年に亡くなるまでに直接関与した『おくのほそ道』のテキストには、まず自筆稿本の中尾本(現在の所有者による呼称)がある。それを忠実に書写したものが曽良本(曽良の家に伝えられたことによる呼称、書写者は未詳)で、書写後さらなる修正・推敲が加えられている。そして、書家の柏木素龍(そりゅう)が芭蕉の依頼によって曽良本を基に清書した本が西村本(所有者による呼称)である。素龍の清書本には柿衞本(かきもりぼん、柿衞文庫蔵)もある。

いずれも写本であって、芭蕉には最後まで『おくのほそ道』を出版しようという意志はなかったと見られる。芭蕉が同書を写本でのみ残した意味は何か。当時は美しく仕立てられた一点物の写本の方が出版物よりも高級なものと意識されていたが、それも理由の一つかもしれない。さまざまな見方ができるが、芭蕉にとってそれは未完成の作品であって、さらに推敲を重ねるつもりだったのではないだろうか。

生涯を終える年、芭蕉は西村本を携えて故郷の伊賀に帰り、兄の松尾半左衛門に贈った。門人の向井去来がそれを譲り受けて、芭蕉が亡くなってから8年後の1702(元禄15)年に京の書肆(しょし)の井筒屋から刊行した。その後『おくのほそ道』は井筒屋版を基に繰り返し刊行された。そうした経緯で長らく井筒屋版の本文のみが世に知られていたのであるが、1943年に西村本原本が、1951年に曽良本が、1959年に柿衞本が、1996年に中尾本が見つかった。また、1943年には曽良の旅日記の存在も明らかになった。こうした発見によって、『おくのほそ道』研究は20世紀半ば以降大きく進み、現在もなお深化の途上にある。

バナー写真=与謝蕪村筆《奥の細道画巻より旅立(千住)》。芭蕉を慕った蕪村が『おくのほそ道』の本文に俳画と呼ばれる挿画を描き添えた画巻。紙本淡彩。1778年。重要文化財(公益財団法人阪急文化財団 逸翁美術館蔵)

(※1) ^ 『おくのほそ道』本文中では「河合曽良」。村松友次著『謎の旅人 曽良』以来、実際の名字は「河西」だとされている。