私設避難所となったホテルを率いた女将 : 地域防災をリードする女性たち(前編)

気象・災害 防災 社会 ジェンダー・性- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

2023年6月の朝、本州最北端の青森から女性30人を乗せたバスが出発した。2011年3月11日の東日本大震災で津波被害を受けた海岸線を走り、宮城県で防災や復興のために活動する女性たちに会いに行くのが目的だった。

参加したのは、看護師、農家、実業家、政治家、公務員、理学療法士、学生、社会団体のボランティアと多種多様である。青森県の沿岸部だけでなく、内陸の町から参加した人もいる。東日本大震災を自ら経験した人もいれば、被災地の支援・救援に携わった人もいる。世代もバラバラだが、全員に共通しているのは「地域で防災のリーダーになる」という目標を持っていることだった。

人口のほぼ3分の1が60歳を越える急激な高齢化と人口減少という日本社会が直面する課題を解決しようと、それぞれの地域から災害対応への女性参加を強化し、さらには社会での女性の役割と発言を改善しようとしているのである。

小山内 世喜子:ジェンダー視点からの災害対応の推進者

小山内世喜子さんは青森市で長年にわたって女性の人権問題に取り組んできた。東日本大震災による津波で福島第1原子力発電所が爆発事故を起こした際に、青森市が原発周辺自治体からの避難者を受け入れたことが、彼女にとっての転機となった。

当時を思い出してこう語る。「仲間と一緒に避難所に足を運びました。そこにはプライバシーはなく、女性にとっては耐え難いセクハラやパワハラが横行しているのを目にしました」。

日本は2005年に策定した「防災基本計画」にジェンダーの視点を盛り込んだが、2011年の東日本大震災では、それが活かされず、避難者の対応に多くの問題が生じたと小山内さんは指摘する。

この経験から小山内さんは、災害対応にジェンダー視点を取り入れ意思決定の際に女性のリーダーシップを強化するという目的で、地元を拠点に「男女共同参画地域みらいねっと」を2017年に設立。青森県を中心に、東北地方で先駆的な女性や学生向けの育成プログラムを展開してきた。

「誰一人取り残さない地域防災」を掲げ、将来の地域防災を支える中学生を対象とした「ジェンダー視点を取り入れた防災教育」の取り組みで、2021年の政府の「ジャパンSDGsアワード」の特別賞を受賞。その活動が、全国区で知られるようになった。

小山内さんは初めて宮城県の被災地への視察旅行を主催した。それぞれの地域で影響力を持つ女性に直接会うことが非常に重要であると確信している。そこでは災害自体だけでなくそれ以前の経験も大切だと言う。

震災では多くの困難に直面したが、小山内さんは復興の過程での女性同士の交流が、東北地方の女性の変化に役立ったと考えている。協力の一例が今回の視察旅行である。

男だから女だからと両者間の差をなくすようにするのではなく、誰もができる範囲で避難所の運営に関わり、災害復旧に携わることができるようになることが、彼女たちの主な目標のひとつなのである。

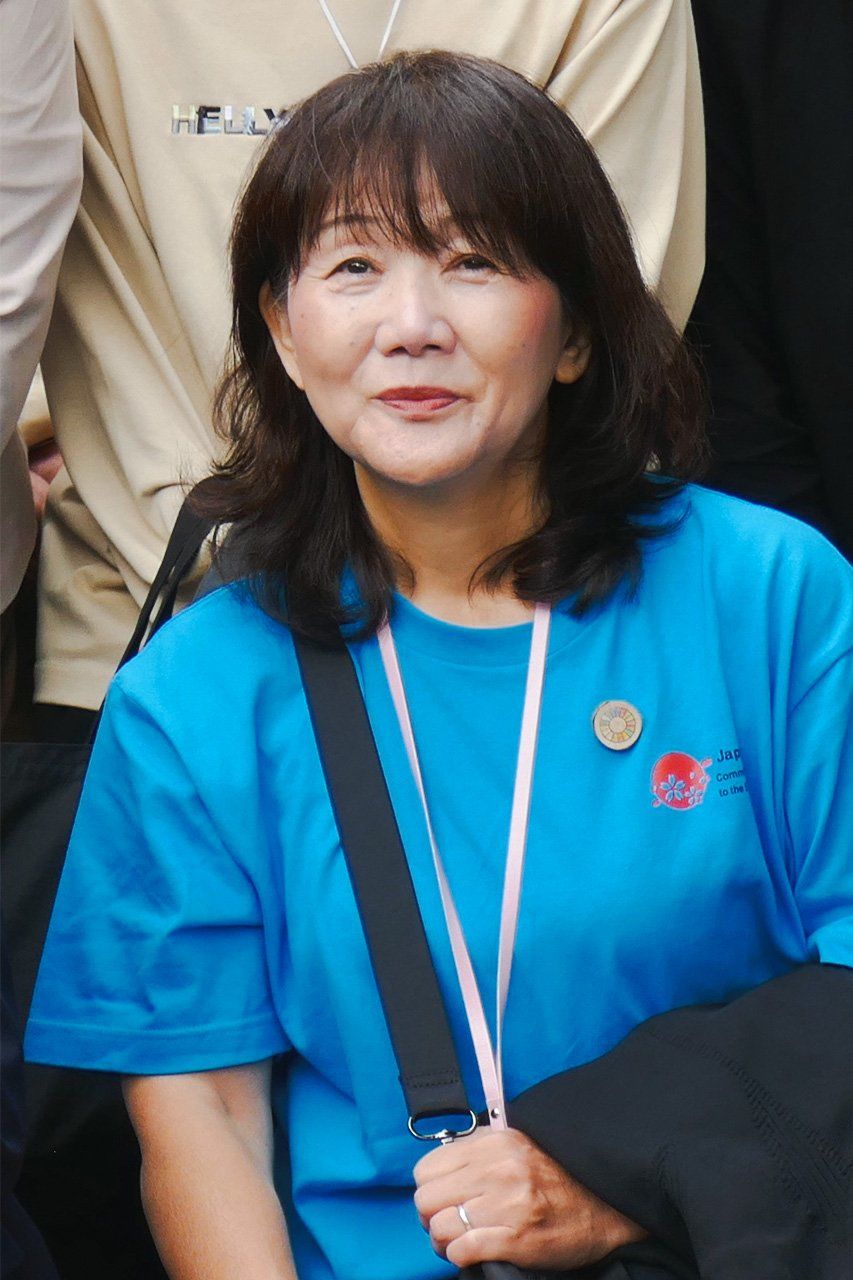

阿部憲子 : 混乱した現場で “よりどころ” となった女将

津波被害に遭った海岸線に沿って青森から数時間。一行は、昼過ぎに最初の目的地である宮城県南三陸町「ホテル観洋」に到着した。出迎えたのは、阿部憲子さん。1962年生まれで南三陸町の郊外で太平洋に開けた丘の上にそびえる10階建ての堂々たるホテルの女将である。

震災当日、南三陸町には1万7666人が暮らしていたが、津波のため中心部の80%は壊滅し、620人が亡くなり211人は今も行方不明のままである。震災により町の人口は22%減少した。

ホテル観洋は津波の直接の衝撃には持ちこたえた。阿部さんは迷うことなく前代未聞の災害緊急対応に取り組み、ホテルを被災者に開放して避難所として提供し、従業員と一緒に今にも続く決定を実施。その行動は全国にも知れ渡り阿部さんはいっきに注目の存在となった。

地震発生の瞬間、阿部さんは大海原を一望するガラス張りのロビーフロアで宿泊客と話をしているところだった。

「窓の向こうではみるみる水位が上がり、海の様子が変わるのが見えたので、下層階からの避難を開始しました。津波で1階と2階は浸水したものの、建物自体に大きな被害はなく、ロビーフロアのガラスも1枚も割れませんでした」と当時を振り返る。

ホテル観洋の創業者である阿部さんの父・泰児さんは1960年に発生したチリ地震津波の経験者だ。史上最大とされるマグニチュード9.5の地震によって引き起こされた津波は太平洋を渡って東北の沿岸まで到達、142人の死者と数百の負傷者を記録した。それ故に、泰治さんは景観のためだけでなく、防災の観点から高台で地盤の硬い場所を選んで1972年にホテルを建設した。

そのお陰もあって、ホテル観洋は建物の被害を免れ、従業員、宿泊客、避難者たち350人の小さな砦(とりで)となった。

「家や家族や友人を失った人たちが少しずつホテルを目指してやってきました。みんな取り乱し、泣いていました。避難してくる人たちにここは安心できる場所だと伝え、落ち着かせなければならないと思いました。それで、スタッフを集めて、心を強く持って平静を保つよう指示しました。スタッフも被災者だし、自分の家族や家がどうなったの定かではない中で協力してくれたことは、今でも感謝しています」と阿部さんは語る。

スタッフには、ホテル内にある食材で1週間を乗り切るよう指示し、宿泊者と避難してきた人たちを支える体制を組んだ。それでも、問題が次々と発生した。常備薬が足りなくなり不安を訴える人もいたし、停電が続いたことが状況を難しくした。何といっても水なしで生活することが最大の困難で、それは南三陸では4カ月にもわたった。

「ホテルの4階にある温泉で週2回体を洗い、雨水をバケツに溜めて川で洗濯をしました。高齢の人にとっては、身体に負担がかかることでした」と阿部さんは言う。そこで大きな救いとなったのは、ボランティア団体「イコールネット仙台」の女性たちによる洗濯サービスだった。避難生活を送る人たちの衣類やタオルなどをピックアップして自分たちの家庭で洗濯してくれたのである。

「何もしないのはなお悪い」

「復興には3年かかると言われましたが、実際にはいまもまだ続いている」と阿部さんは微笑みながら、当時若いお母さんたちが心配そうにしていたことからホテル内に設置した子ともたちの勉強部屋の話をしてくれた。

「混乱の中から生まれたちょっとした良いことでしょうか。今でもその教室は続いていて、子どもたちが成長する姿を見て来ました。彼らは私たちの地域の復興を担ってくれ、彼らなしでは将来もありません。振り返って見て小さな子たちを支援したことは間違っていなかったと思います」。

今回の視察ツアーには、阿部さんと会うために参加したという人も何人もいた。「津波被害を受けた後の迅速な対応と、地域社会への貢献は、私たちにとって目標のような存在」と言う。小山内さんも次のように強調する。「地元企業の経営者として彼女が果たした役割はとてつもなく大きい。社会を守ることができ、その行動はこれまでもまた今でも地元に大きな影響を与えています」。

しかし阿部さんは「1人のリーダーがいればいいということではない。周囲にいる人が力を合わせて行動することが大事だ」という。2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大で観光業が再び大きなダメージを受けた時にも、東日本大震災での経験が活きたという。「何もできないなどと思ってはいけない。コミュニティーを作る必要があります。すべての経験と能力は役に立ちます。ルールを決め、行動を起こすことです。何もしないでいることはなお悪いのです」と結論付ける。

ホテル観洋は、今も、震災直後の様子を記録した写真を展示している。このホテルにとっては、震災の経験もまた、重要な歴史の1ページなのだ。

崩れた外壁、身を寄せて避難生活を送る人たち、停電が続く暗がりの中でのミーティング、ホテル内に作った勉強部屋で読書する子供たち…。

中でも、穏やかな海から昇る大きな太陽の写真が目を引く。2011年3月12日が入っている。震災翌日に「決して諦めない」という希望のシンボルとして阿部さん自身が撮ったものである。

写真はすべて筆者撮影

バナー写真:東日本大震災の被災地域を巡る2日間の視察旅行参加者の集合写真。最前列右から4人目が小山内世喜子さん、同5人目が阿部憲子さん