近松のまなざし―その「優しさ」と「厳しさ」と : 300回忌、今も「凡夫」の心を揺さぶる

文化 歴史 エンタメ- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

今年(2023年)は浄瑠璃・歌舞伎作者として知られる近松門左衛門(1653~1724)の300回忌に当たり、11月22日がその命日である。記念の時を迎えるに当たり、その作品世界からうかがえる近松の「優しさ」及び「厳しさ」に着目しながら、近松が残した作品の魅力について、ひとこと述べることにしたい。

不遇な主人公への共感―心ぞ思ひやられたる

例えば、近松の浄瑠璃に『けいせい反魂香(はんごんこう)』(1708年初演)という作品がある。現在でも、文楽や歌舞伎で、上之巻の一部が「吃又(どもまた)」の通称で上演されている。

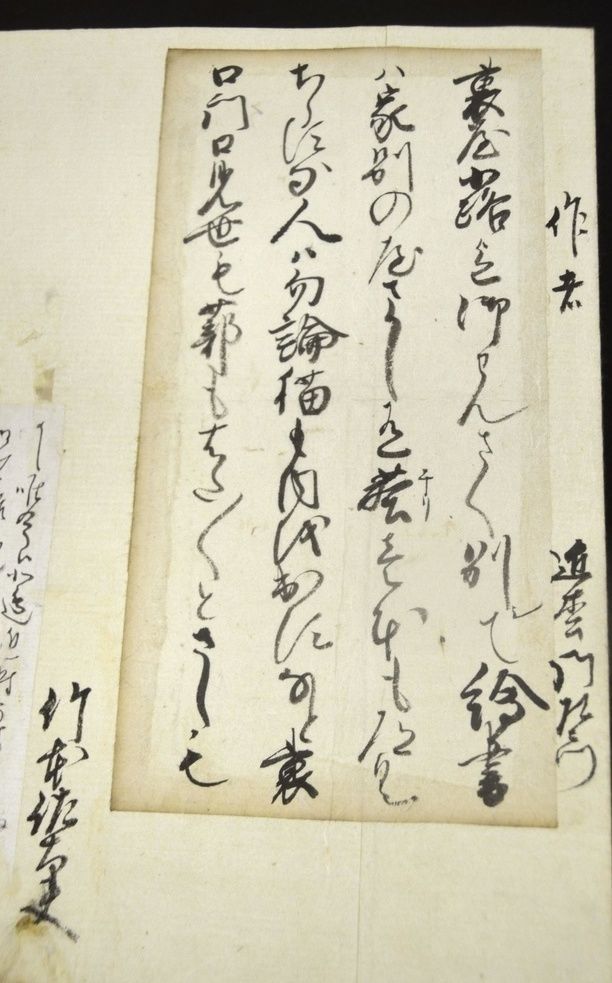

兵庫県尼崎市に寄贈された近松門左衛門の『けいせい反魂香』直筆草稿(共同イメージズ)

主人公の絵師・浮世又平(うきよまたへい)は、発話に障害があり、スムーズに話せない。そのために師匠から正式な名前をもらえず、後輩にも出世で先を越されてしまう。その又平が、「どうした運命で、自分はこのような身の上に生まれてきたのか」と悔しがり、畳をたたきながら嘆く場面がある。そこで浄瑠璃では、太夫(語り手)が又平の嘆きに共感する形で、「(又平の哀れな)心ぞ思ひやられたる」と語る。

ここでは不遇な人物の哀れな心情に寄り添っているわけだが、一方当時の歌舞伎の舞台では、吃音(きつおん)の発話の様子をまねて、むしろ笑いの対象にするようなこともあった。しかし、近松はそうした取り上げ方をせず、不遇な弱者への同情を誘うドラマを作り上げているのである。

後ろ指差される遊女の心に寄り添う

こうした弱者に対する優しさは、近松の他の作品にも見られる一つの特徴であると思われる。例えば、当時「籠(かご)の鳥」(自由を奪われているもののたとえ)とも言われていた遊女についても、近松はそのつらい心情を見事に描き出している。近松の『三世相(さんぜそう)』に登場する遊女の言葉(有名な『冥途の飛脚』にも引用されているもの)を、現代語に訳して次に紹介することにしよう。

「傾城(けいせい)に誠(まこと)なし」(遊女の言うことはみな嘘だ)と世間の人は言うけれど、それは誤り。人情の機微がわからない人の言葉ですよ。誠も嘘ももとは一つ。例えば、命をなげうって、どれほど真心を尽くしても、男の方から便りがなく、遠ざかるその時は、こちらがいくら激しく恋い焦がれても、こうした(自由がない遊女の)身なので、思うままにならない。そのうちおのずと他の客に身請けされ、その結果、掛けた誓いは嘘になる。また初めから勤めのためだけに仕方なく逢う人も、逢う機会が重なって、最終的に夫婦になる時は、初めの嘘もみな誠になる。とにかく(遊女の)恋には、偽りもなく誠もない。縁のあるのが誠なのです。

世間の人々は、遊女のことを男を手玉に取る不実な存在と言うが、何事も思い通りにならない遊女の身にとっては、恋に嘘も誠もないのだという主張である。近松という人は、こうした不遇な立場にある人々の心情を推し量って、その思いを的確に描くことができる作者だった。逆にその作品を享受する側から言うと、近松の浄瑠璃作品を読めば、あるいはその語りを聴けば、そうした人々に対して、語り手が(そして、その背後にいる近松が)優しいまなざしを注いでいることがよく分かる。こうした「優しさ」(=思いやりの姿勢)は、近松作品の大きな魅力の一つであろう。

すっぽんの餌食になれ―友人殺しの男の無残な最期

しかし、こうした「優しさ」の一方で、近松の作品には、何らかの罪を犯した人間に対する「厳しさ」も描かれている。近松晩年の作品から、いくつか紹介することにしよう。

例えば、『津国女夫池(つのくにみょうといけ)』(1721年初演)には、友人を殺し、そのことを隠しつつ、残された妻をめとった男の物語が描かれている。その大略は以下の通りである。

周防(すおう)の国の侍、冷泉文次兵衛(れいぜいぶんじべえ)は、同じ家中の娘に恋をする。そこで、友人の駒形一学(こまがたいちがく)に仲立ちを頼もうとしたところ、逆に一学は、既婚でありながら、「もし妻がいなければ、あの娘をめとるところなのに」と文次兵衛に語る。しばらくして一学の妻は出産直後に命を落とし、その忌みも明けぬうちに、一学はその娘を後妻に迎えてしまう。

文次兵衛は腹立たしさを押さえ切れず、密かに一学を暗殺し、その後妻(すなわち恋した娘)を連れ子(一学と先妻との間の子)とともに迎え、自身の妻子とする。二十二年の後、浪人となって摂津の国に住む文次兵衛はその罪を告白し、妻に先夫の敵(かたき)として自分を討つよう促すが、妻は長年連れ添った夫を討つことはできないと池に入水する。続いて文次兵衛も入水する。

ここでは細部の筋を省略しているが、文次兵衛の告白によって明らかになるその犯罪と、その後の経緯は、おおよそ以上のようなものである。すなわちタイトルにある「女夫池」の由来の物語となっているわけだが、美しい夫婦愛が描かれる元の「女夫池」伝説とは異なり、この入水はそうした肯定的に捉えられる行為として描かれているのではない。

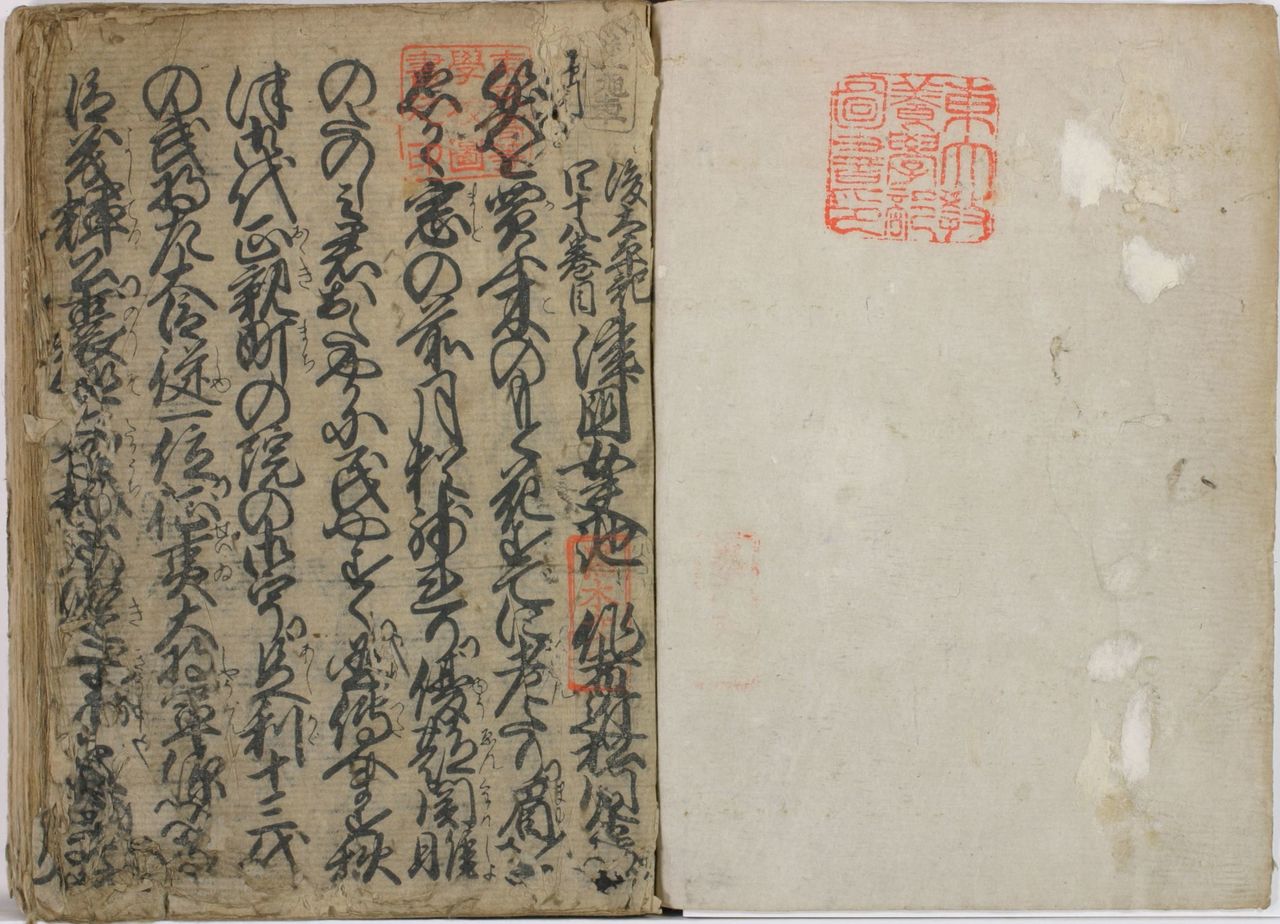

『津国女夫池』の浄瑠璃本(東京大学教養学部国文・漢文学部会所蔵)

妻は「貞女の道を立てると思って生きてきたが、実際は畜生の身であった」と嘆きつつ、刀の切っ先をくわえて入水する。一方、罪悪感を抱えつつ、いつかは自身の罪を告白しようと思いながら、それを先延ばしにしてきた夫は、「男を殺し、その妻をめとった畜生のこの体。焼くな埋めるな。すっぽんの餌食になれ」と言って「泥水」と表現される濁った池に入水し、制止しようとする子供を振り切るため、自らの腕を切り落として、壮絶な最期を迎えるのである。こうした主人公の無残な最期からは、罪を犯してしまった人間に対する近松の「厳しさ」を読み取ることができるだろう。悲劇を美化する姿勢は、ここには全く認められない。

天罰を、リアルな筆致で容赦なく描く

そして、こうした「厳しさ」は、心中物の作品にも確認できる。例えば近松の最高傑作とも言われる『心中天の網島』(1720年初演)では、妻子ある紙屋治兵衛(かみやじへえ)が、家業に身を入れず、遊女小春に恋をし、妻おさんや兄の孫右衛門などの家族を苦しめながら、最終的に小春と心中するに至る物語が描かれている。

そうした罪深い男女の心中は、もはや「恋の手本」(『曾根崎心中』)と称されるような美しいものになるはずもない。治兵衛と小春は、おさんに義理を立て、わざと互いの死に場所を変える。網島(現大阪市都島区)にある大長寺の近くの堤で、治兵衛はまず小春を刺し殺し、自分は少し離れた水門で、小春の帯を使って縊死(いし)するのである。

そして、その死の様子も、決して美化されたものにはなっていない。治兵衛は小春ののど笛を切ろうとするが、切っ先がはずれて小春は「死にもやらざる最期の業苦」の様を見せ、治兵衛は心を乱しながら再度刀でえぐり、ようやく小春は息絶える。一方、治兵衛は水門で首を吊るが、苦しみながら次第に呼吸が途絶えていくその様子は、一切の感傷を排するかのように、風に揺られるひょうたんにたとえられる。「天の網島」というタイトルは「天網恢恢(てんもうかいかい)疎(そ)にして漏らさず」(天の網は粗いようだが、悪人を漏らさない。悪事を行えば、必ず天罰を受ける)という慣用句を踏まえているが、近松はその天罰を、リアルな筆致で容赦なく描いているのである。こうした「厳しさ」も、近松作品の魅力の一つになっていると言えるだろう。

『難波土産』所収の近松肖像(大阪公立大学中百舌鳥図書館所蔵)

ただし、こうした人物たちに対する近松のまなざしには、「厳しさ」の中にも、やはりどこか「優しさ」を感じ取ることができる。上記の二作においても、罪の報いに苦しみつつ命を落とす主人公たちは、必ずしも天罰を受けたまま放置されるわけではない。

例えば『津国女夫池』では、末尾で「名は永き世の女夫池……語り伝へて言の葉の寄る辺の水とぞなりにける」と語られる。この物語が、「女夫池」と呼ばれる池の名のよりどころとなったという意味の文章だが、ここに出てくる「寄る辺の水」とは、神前の瓶(かめ)に入れ、そこに神霊が寄りつく水のことをいう。夫婦が入水した池の水は、入水前には「濁り江」「泥水」などと、汚れたイメージの語で表現されていたが、入水の後には、夫婦の霊が宿る清らかな「寄る辺の水」となる。最後はこうした文章によって、夫婦の救済が暗示された上で、物語が締めくくられるのである。

そのことは『心中天の網島』も同様である。本作の末尾は「すぐに成仏得脱の、誓いの網島心中と、目ごとに涙をかけにける」と結ばれる。「誓いの網」とは、衆生を救おうと願う仏の誓いを網にたとえた語であり、「天の網」に掛かり、天罰を受けた小春・治兵衛も、こうして「誓いの網」に救われ、最後は成仏に至るであろうことが暗示されている。このような点を考慮に入れると、登場人物たちに注がれる近松のまなざしは、やはり優しく、暖かいものであったと言えるだろう。

『平家女護島(へいけにょごのしま)』(通称「俊寛」)で、絶海の孤島に一人残される俊寛が未練をあらわにする場面があるが、そこでは俊寛の心が「凡夫心(ぼんぶしん)」という語で表現されている。

「凡夫」とは、迷いの境界にある衆生のことをいう。近松はおそらく、この俊寛も、そして上記の文次兵衛も治兵衛も、迷える「凡夫」と見ていたのだろう。「凡夫」は転じて、普通の人のことをも意味する。文次兵衛も治兵衛も普通の人であり、我々も一歩間違えば、そのような生き方をする可能性がある。そうした視点から、様々な人間の生き様を、登場人物たちに「優しい」まなざしを注ぎつつ、それぞれの人物の心に寄り添って描いたのが近松という作者だった。それゆえ、近松の作品を読んで、あるいは観て、後味の悪さを感じるようなことは全くない。

300回忌の今日、時を越えて近松の作品に触れられる幸せを改めて噛みしめつつ、近松の魅力の一端として、以上のことを書き留めておきたい。

バナー写真:近松巣林子像 (早稲田大学演劇博物館所蔵 模写)(資料番号0027)