地球沸騰化時代、南極「棚氷」を解かす海の謎に挑む日本の観測隊

科学 環境・自然・生物- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「地球最後の秘境」での過酷な観測作業

「地球最後の秘境」ともいわれる南極大陸。その極寒の地で2023年12月から、日本の第65次南極地域観測隊(隊長=橋田元・国立極地研究所教授)の隊員100人が調査・研究に当たっている。

筆者もちょうど1年前、フジテレビの番組取材のため第64次観測隊と共に南極大陸に足を踏み入れた。海岸線にはアザラシやペンギン、真っ白いユキドリなどがいて、大小さまざまな氷山が海に浮かんでいるが、内陸部へ行くと世界は一変する。見渡す限り平べったい氷の大地。草木は生えず、動物や昆虫が一切いない空間が広がる。常に風が吹いていて、雪が氷の表面を流れるさらさらという音以外は何も聞こえない。時折風がやむと、無音の世界に包まれる。

気温は最も高い2月でもマイナス15度以下で、天候は変わりやすい。隊員の活動を密着取材していたある時、ブリザードに見舞われた。風速20メートルの突風に体を固定したくてもつかまるものがないため、吹き飛ばされそうになった。運が悪ければ、はるか向こうまで飛んで行ったことだろう。最後は四つんばいになって雪上車まで戻ったが、恐ろしい体験だった。ベテラン隊員でも命を落とす危険があると教わった。

装備の近代化などにより南極観測はだいぶ安全になったとはいえ、あらゆる動物の種が定住できなかった内陸部の怖さは、今も十二分にある。日々の暮らしで困ったのは、直射日光と氷からの反射光による目の周りのやけどと、極度の乾燥で爪が割れたり、唇が切れたりしたことだ。特に目は30分でもサングラスを外して作業をすると、翌日痛くてまぶたを開けられなくなった。観測隊員は、こうした厳しい環境の中で地道な作業を行っている。

南極の内陸部へ古くは犬ぞりで向かったが、現在は主に雪上車で移動し、長いときは数カ月にわたって車内で寝泊まりしながら観測活動を行う

ブリザードに見舞われ、命綱につかまって身を守ろうとする観測隊員

「難所中の難所」を割り当てられた日本

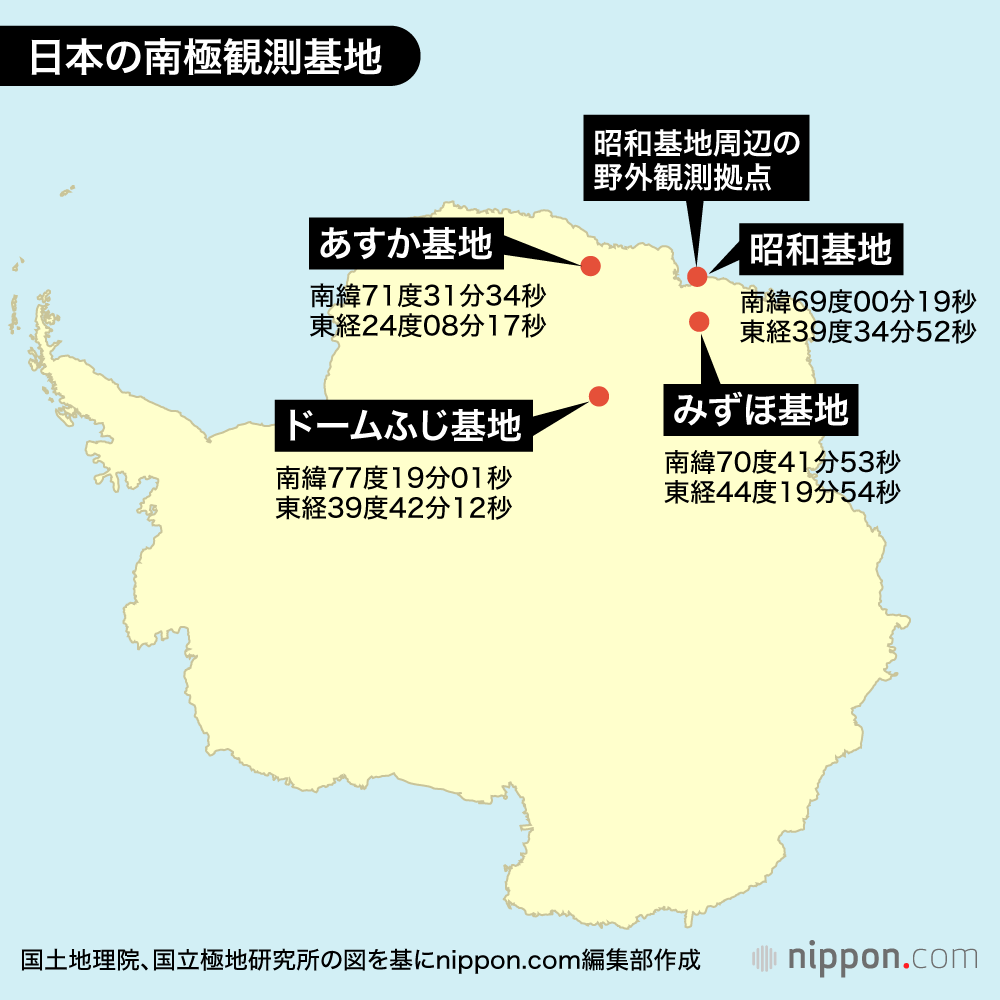

日本の南極観測は1956年にスタートした。戦後わずか10年で観測を始めると宣言したため、欧米各国の反応は冷たかった。敗戦国に割り当てられたのは、当時の砕氷船では上陸不可能とさえいわれた難所中の難所、東南極だった。

多くの企業、国民からの支援もあり、永田武隊長率いる第1次観測隊は東南極のリュツォ・ホルム湾に上陸、昭和基地の設営に成功した。当時の南極観測船「宗谷」は、東京・お台場にある船の科学館に展示されている。

翌年の第2次観測隊は、船が分厚い海氷に阻まれて上陸を断念。そり用の犬たちは首輪をかけられた状態で1年余り南極に取り残されたが、奇跡的に2頭の犬(タロとジロ)が生き残る。日本中が歓喜し、後に映画化もされた。

日本の観測隊はその後、昭和基地に加えてドームふじ基地(1996年開設)なども拠点として活動している。現在の第65次隊に至るまでの間に、地球を紫外線から守るオゾン層が南極上空で薄くなる「オゾンホール」を初めて発見したほか、隕石(いんせき)の回収・調査や、何十万年もの気候変動の情報を得られる氷の試料「アイスコア」の採取・分析でも世界をリードしてきた。

急速に融解する棚氷を海中ロボットで調査

東南極で約70年続けられている日本の観測活動は今、これまで以上に重要になってきている。南極の氷の大半は、日本の拠点がある東側に存在しているからだ。

もし南極の氷床(大陸を覆う氷の厚い層)が全て解けると、世界の海面水位は約60メートル上昇するといわれるが、その50メートル分の氷が東南極にあるとされる。いかにこの地域に氷が集中しているかが分かる。従来は西南極に比べて東側の氷床は安定的とみられていたが、それも変化しつつある。

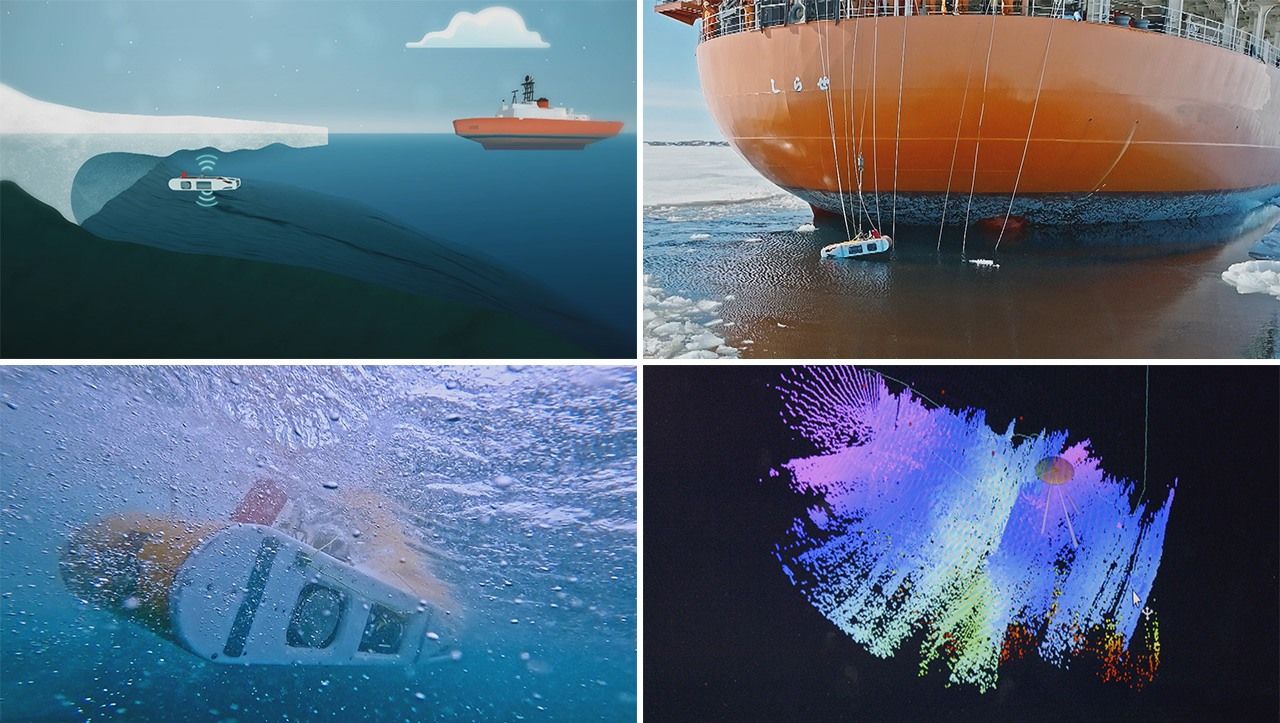

筆者が取材した第64次観測隊は、その東南極の氷が解けるメカニズムの解明が主な活動目標の1つだった。同隊に参加した地質学者の藤井昌和・国立極地研究所助教、ロボット専門家である山縣広和・東京大学特任研究員と山本和・同技術補佐員のチームは、日本隊では初めて自律型海中ロボットを活用した氷の融解の実態調査を行った。

調査の狙いは、氷床が海にせり出した「棚氷」の下側がどのくらいの速さで解け出しているのか、データを取ることだ。

南極の氷が融解する量の計算は、主に衛星から得られるデータを基に氷の厚さを計測し、薄くなった分だけ解けたと換算する仕組みとなっている。しかし近年、大陸表面の氷ではなく、棚氷が暖かい海水によって下側を削り取られる形で、急速に解け出していることが分かった。日本の観測隊は、棚氷の下の海流や海水温を調べることで氷が融解するエネルギーの量を計算し、解け出す量と速さを解明しようとしている。

分厚い氷の下でのロボット調査は至難の業だ。有線による操縦ではケーブルが氷に引っかかって機体を回収できなくなるため、無線化しないといけない。しかし海中での安定した無線通信は難しい。

そうなるとロボットは自律、つまり海底の地形など周囲の状態を確認しながら自分の判断で海中を進まなくてはならない。また、水温がマイナス2度近い海中や、海面に浮上すると即凍結する恐れがある環境では、精密な電子機器の故障が絶えない。

調査チームは繰り返し発生するトラブルをその都度解決し、自律型海中ロボットによる海氷下の水温や海底地形のデータ収集に成功した。

第64次南極観測隊による氷の融解の実態調査では、自律型海中ロボット「MONACA」が使用された。南極観測船「しらせ」から海に降ろされた後、氷の下を潜航し、海底地形のデータ(右下)などを収集した。「MONACA」はMobility Oriented Nadir AntarctiC Adventurerの略称

海から氷河を解かす巨大な渦を発見

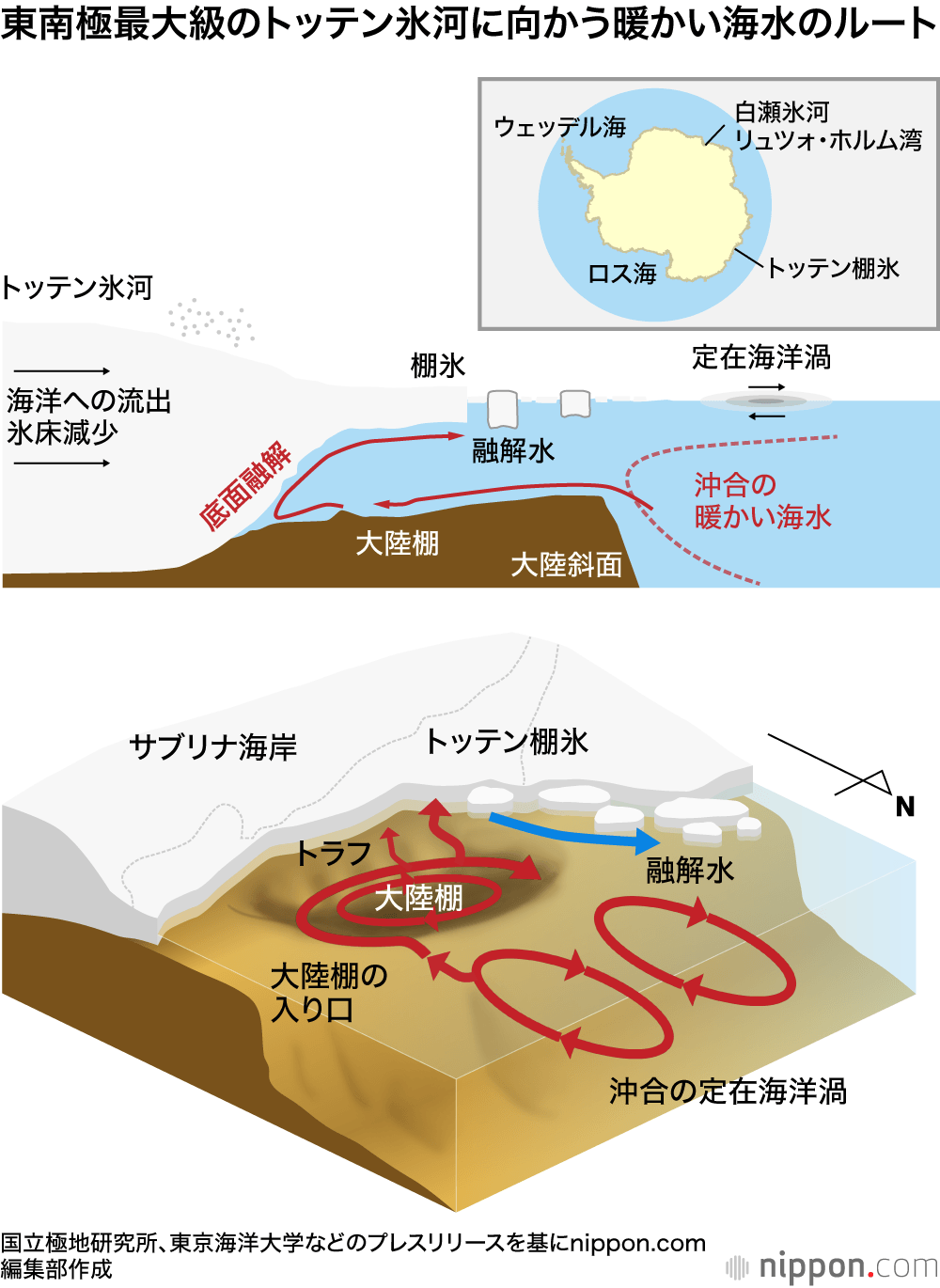

現在の第65次観測隊も、東南極の氷の融解メカニズム解明のための活動を継続している。さらに日本は今後、東南極最大級のトッテン氷河での調査を目指す。同氷河は衛星などのデータから、東南極で最も氷が解け出す場所であることが判明している。この氷河が全て解けると、世界の海水面が3~4メートル上昇するとみられる。

溝端浩平・東京海洋大学准教授らは、2017~21年に日米豪共同チームで行ったトッテン氷河付近の海洋観測の結果から、沖合に巨大な時計回りの渦が複数存在し、この渦が氷河に向けて暖水を押し出していることを発見した。

渦は海底から海面に至るまでの高さ、直径150~200キロメートルの幅があって、移動することなくほぼ同じ場所に発生し続けている。なぜ渦ができるのかは、海底地形をより詳しく調べないと分からないという。

南極大陸周辺の海では同様の渦が他にも見つかる可能性があり、発見できる渦が多いほど、氷が解ける速さを予測しやすくなる。ただ、渦が押し出す暖水の温度は一定ではなく、経年的な変動データを10年単位で取ることも課題の1つだ。

こうして氷河の棚氷を解かす海のメカニズムの謎に迫り、氷の融解速度を正確につかむことで、海面水位や気候変動の将来予測における精度向上につながると期待されている。

100万年前の氷を採取して環境変化を予測

日本による南極観測は現在、東南極の氷の融解メカニズム解明の他に、世界最古級のアイスコア採取も重点目標にしている。

アイスコアとは、南極大陸に降った雪が厚く積み重なった氷床から取り出される、柱状の氷の試料のこと。何十万年もの前の空気の粒が閉じ込められた「タイムカプセル」といえ、当時の季節変化や気温、大気の成分などを推定することができる。

日本は2006年に深さ約3000メートルの氷床から72万年前の氷を取り出しているが、さらに古い100万年前の氷の採取を目指す。掘削する場所は、南極大陸の内陸部にあるドームふじ基地近くで、ポイントを決めるだけで6年かかった。

基地の名に「ふじ」が付いているのは、このあたりの氷の厚さが富士山の標高と同じ3700メートルほどあるからだ。研究者は深さ2700メートルのあたりで、100万年前のアイスコアを掘削できるとみている。

100万年前の気候を解析し、氷河期に地球がどのくらい氷に覆われたのか、間氷期にどのくらい海面が上昇したのかなどを知ることで、現在の気候変動による環境変化の予測に応用しようとしている。

氷期と間氷期の周期は約160~120万年前には4万年だったものが、現在は10万年と大きく異なっている。このサイクルの変化がどのようなメカニズムで起きたのかについても、100万年前のアイスコアの採取により解明できると期待されている。順調にいけば2028年までに採取する計画だ。

2006年に72万年前のアイスコアを採取した時の作業の様子(国立極地研究所提供)

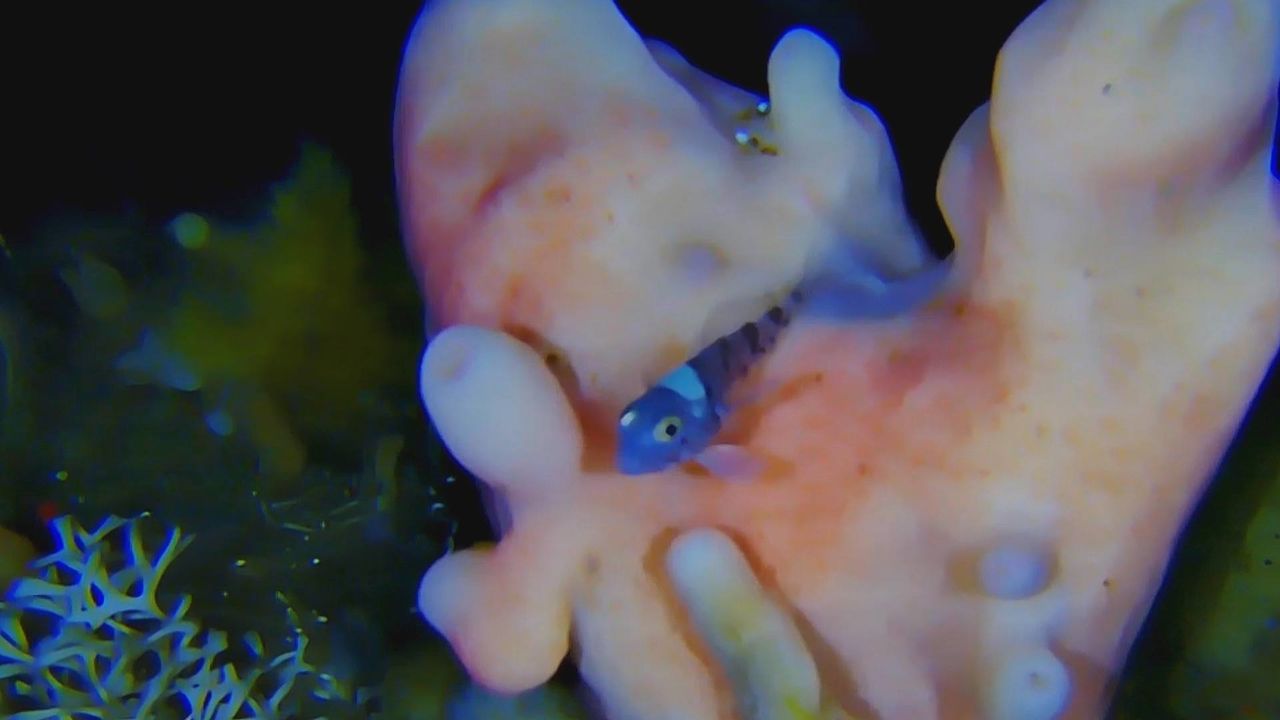

昭和基地そばの海底にいたカラフルな生き物たち

2022~23年の第64次観測隊で、市川光太郎・京都大学准教授率いる研究チームは南極の海の生態調査を行い、現在も結果の分析を行っている。チームに同行した筆者ら取材班は、昭和基地そばの海底の様子をテレビ局では初めて水中ドローン撮影に成功。カラフルで多種多様な生き物が存在する豊かな生態系を映像で捉えた。

チームが捕獲した魚(南極固有種ショウワギス)の1匹に、大量の卵を口にくわえた状態の個体があった。栄養の少ない特殊な環境を生き抜く生物に見かけられる、「卵食い(らんぐい)」の可能性があるとみて市川氏らが詳しく調べている。

同氏によると、今回調査した海域のように日光を99%さえぎる氷の下で暮らす生物について、研究事例はほとんどないという。研究チームは、夏と冬の環境が著しく変化する南極で魚たちがどのように冬の厳しい期間を乗り越えるのか、冬眠に近い状態になるという仮説を立てて解明を進めている。

昭和基地そばの海底を泳ぐ南極固有種の魚「ショウワギス」(中央手前)

黄色い体から白い触手で餌を集め、泳ぐことのない「コトクラゲ」

地球温暖化の解決に向けて

2023年11月、気候変動枠組み条約締約国会議(COP28)に先立って南極を訪れた国連のグテーレス事務総長は、氷の融解の危険性を訴え、各国首脳に温暖化を抑えるための行動を求めた。

同氏が「地球沸騰化」の警鐘を鳴らしてもなお、全世界が温暖化への対応で一丸になっているとはいえないが、かつて人類は地球環境を守るために団結したことがある。1980年代、日本の観測隊が南極上空で発見したオゾンホールに各国は危機を感じ、フロンガスなどの生産、消費を規制する国際ルールを作ることに成功したのだ。この対策は実りつつあり、国連環境計画は南極のオゾン層が数十年後に回復するとの予測を2023年1月に発表している。

気候変動に関する科学者たちの研究がさらに進み、温暖化の原因やメカニズムに対する反論の余地がなくなれば、きっと人類はまた1つになって問題解決への道を歩むことができるだろう。その研究の一端を担う日本の南極観測隊は、マイナス80度近くまで冷え込むことがある大陸で、懸命に活動を続けている。

筆者らフジテレビ取材班が同行した第64次南極地域観測隊(隊長=伊村智・国立極地研究所教授)の隊員の一部。第64次隊員のうち冬期も活動を続けた「越冬隊」約30人は2024年2月1日、第65次越冬隊への交代式を行い、1年以上の南極滞在を終えて日本への帰途に就く

画像は図版を除き、フジテレビ『地球最後の秘境 南極大陸~観測隊が見た神秘な世界』より