雑学とトリビアで楽しむ「国技」大相撲

スポーツ- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

明治末期に国技館と共に生まれた「優勝制度」

今年3月の春場所では、尊富士(たけるふじ)が110年ぶりの新入幕優勝を果たし、土俵を大いに盛り上げた。

スピードあふれる一気の攻めで新入幕V、賜杯を手に喜ぶ尊富士。隣は祝福に駆けつけた母親の石岡桃子さん(2024年3月24日、大阪府) 時事

ところが、大相撲には明治時代(1868~1912年)の末まで「優勝」という概念はなかった。

相撲は古来、2つの勢力に分かれて戦う対抗戦だった。平安時代(794~1185年)、年に一度、宮中で催された相撲節会(せちえ)では、諸国から集められた力士は左右の近衛府に分属され、それぞれ左相撲(左方)、右相撲(右方)と呼ばれた。

江戸時代(1603~1868年)に勧進相撲と呼ばれるプロ相撲の興行が行われるようになっても、その伝統は守られた。東と西に分かれ、同じ方屋同士の対戦はなかった。

1909(明治42)年に旧両国国技館が開館すると、天候に関係なく興行が打てるようになり、西洋スポーツの影響もあって「優勝」という概念が生まれる。

ただし、相撲協会が定めたのは個人ではなく団体優勝。東西幕内の勝ち星の多いほうを優勝と定め、優勝旗を授与した。当時の相撲ファンは個々の力士を応援すること以上に、東方びいき、西方びいきに二分されていた。

同年夏場所から最優秀力士の額(優勝額)も国技館内に飾られるようになったが、これはあくまで時事新報社という一企業の懸賞扱いに過ぎず、相撲協会はノータッチ。相撲が長引くと簡単に引き分けにしたり、物言いのついたきわどい相撲は相撲協会が勝負を預かるといった江戸時代からのルールが残り、不戦勝、不戦敗という決まりもなく、Aの対戦相手Bが休場すると、Aも休場扱いになるなど合理性を欠いていた。

東京で本場所が開催される1月、5月、9月の初日の前日に優勝額贈呈式が行われ、直前2場所分の優勝額が贈られる。写真は1992年の春場所で3度目の優勝を果たした小錦(右)と、初場所で史上最年少優勝を達成した貴花田 時事

現在、優勝額は毎日新聞社が贈呈している。両国国技館の天井近く、正面、向正面、東、西の4つの面にそれぞれ8枚ずつ飾られ、年に3回、2枚ずつ入れ替わる 時事

当然のことながら、誰がその場所で最も強かったのかはっきりしない場所も多かったが、時事新報社が独断で決めていたので、相撲協会が意義を唱えることはなかった。

ちなみに、両国国技館のこけら落しとなった1909年夏場所は、前頭7枚目・高見山が初の優勝掲額の栄誉を獲得した。だが成績は7勝3分けで、大関・太刀山の8勝2敗とどちらがチャンピンにふさわしいのか、判断は難しい。

相撲協会が正式に個人優勝を定めたのは1926(大正15)年春(1月)場所。天皇賜杯(当初は摂政賜杯)が幕内最優秀力士に授与されるようになったのがきっかけだ。これを機に、引き分け、預かりを原則廃止し、取り直し制度を導入。2年後には不戦勝・不戦敗制度も確立される。

幕内最優秀力士が複数存在した場合、当初は番付最上位が自動的に優勝するルールだった。ところが戦後、相撲人気が低迷すると、相撲協会は打開策の1つとして1947(昭和22)年から東西制を廃止し、優勝決定戦を導入。“プレーオフ”では数々のドラマが生まれ、相撲人気を盛り上げる役目を果たした。

現在では相撲協会も、時事新報社時代も含めて、1909年夏場所から個人の優勝を認めている。ゆえに今回の尊富士の新入幕場所での優勝は、両国以来110年ぶりでも問題はない。しかし、実質的には史上初の快挙といっても過言ではないのである。

観客へのお披露目と神事を兼ねた「幕内土俵入り」

幕内力士の土俵入りは入場式であるとともに、相撲情緒を盛り上げるショーでもある。ただいつ頃始まったかは確定できない。現在確認できるのは、江戸享保時代(1716〜36年)の錦絵だけだ。

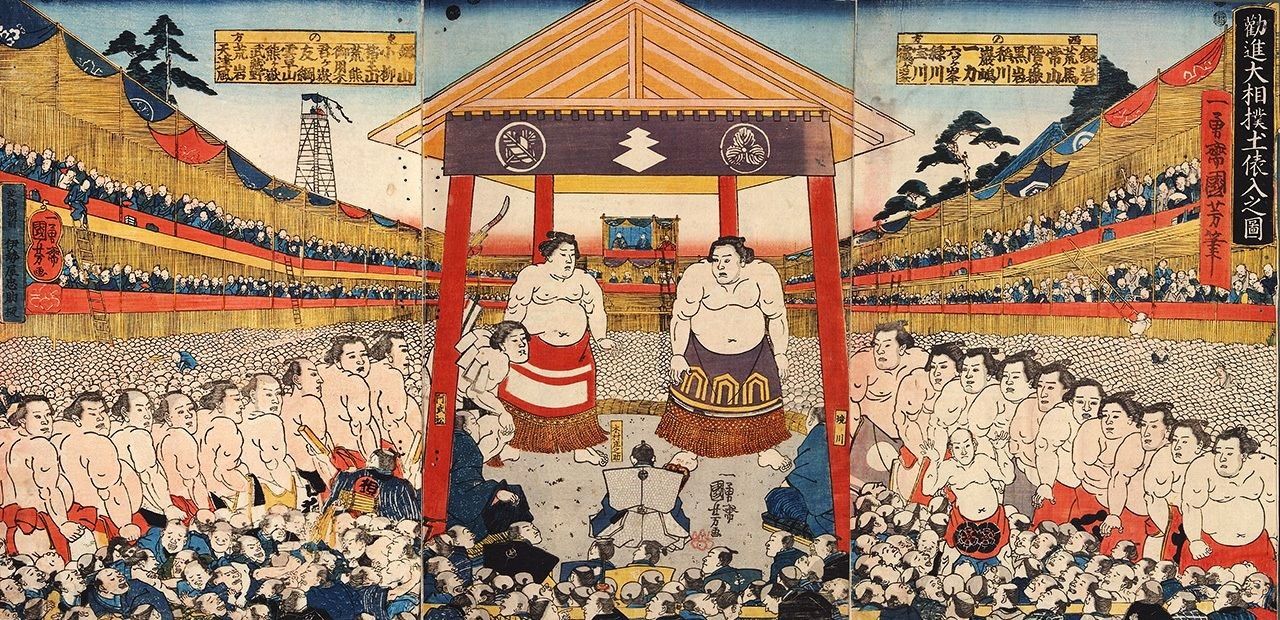

歌川国芳作の浮世絵「勧進大相撲土俵入之図」(東京都立中央図書館特別文庫室所蔵)

観客への顔見せの要素が強いが、その神髄は柏手(かしわで)と四股(しこ)踏みにある。柏手は神様を拝む際、両方の手のひらを打ち合わせて鳴らすこと。四股は片足を高く上げ、強く地を踏むもので、大地の邪悪な霊を鎮める所作だ。

明治初期までの幕内土俵入りは、現在の横綱土俵入り同様、柏手を打ち、バランスを取るために片手を伸ばしてから四股を踏んでいた。

ところが、東西各10人程度だった幕内力士の数が増え、手を伸ばして四股を踏むと隣の力士に接触するトラブルが頻発。そのため、柏手を打った後、手を軽く上げ、化粧まわしを少し持ち上げて四股の代わりにする現行スタイルとなった。

以前は力士名を呼び上げることもなく、番付順とはいえ各力士バラバラな動きで土俵に上がり、降りていた。現行の部屋別総当たり制に変わった1965(昭和40)年初場所から、ファンサービスの一環としてマイナーチェンジ。力士名をアナウンスするため、一人一人、間を置いて土俵に上がり、行司の先導で行きも帰りも土俵を一周する形式に改められた。

幕内土俵入りはまさに「土俵の華」。1888年、それまで幕下上位扱いだった十両が正式に関取待遇となると、十両土俵入りも生まれた 時事

一方、幕内土俵入りの後に行われる横綱土俵入りは、1789(寛政元)年、谷風と小野川に横綱免許が与えられたことが始まり。

両横綱は化粧まわしの上に純白のしめ縄を締め、太刀持ちと露払いを従えて一人土俵入りを行った。どんな形式だったかは明確には伝わっていない。おそらく幕内土俵入りをやや見栄えよくアレンジした程度のもので、せり上がりなどはなかったと思われる。

横綱土俵入りは次第にショーアップされていく。幕末の頃から四股の後、せり上がる動作が加わり、現在では2つの型がある。せり上がる際に左手を脇腹にあて、右手だけを横に広げる「雲龍(うんりゅう)型」と、両手を大きく広げる「不知火(しらぬい)型」だ。

「ふんどし」から自然発生した「まわし」

日本人は古来、下着にふんどしを用いてきた。裸になって力を競い合う際も“ふんどし一丁”だったことから、自然発生的に相撲競技でもまわしを使うようになった。ふんどしを腹に幾重にも回すから「まわし」である。

現在、十両以上の関取が本場所で相撲を取る際に着けるまわし(取りまわし)は「締め込み」とも言い、博多織の繻子(しゅす)で作られている。

締め込みの前にはさみ込んで垂らした「さがり」は、締め込みのともぎれを使い、縦糸を何百本かまとめてふのりで固め、棒状にしたもの。本数は19本が基準で、17本や21本の関取もいる。「偶数(割れる数)=土俵を割る」につながることから、ゲンをかつぎ必ず奇数だ。さがりはまわしの一部であり、取組中につかんでも反則にはならない。

一方、稽古場で使用するまわしは木綿でできており、関取衆は白、幕下以下は黒。幕下以下は、本場所の取組でも稽古まわしを使用する。

稽古場では十両以上が白、幕下以下は黒。写真は、出稽古に来た豪ノ山(左)に胸を出す大関琴桜 時事

土俵入りを演出する「化粧まわし」

江戸初期(1600年代)の勧進相撲では、白麻のふんどしがまわしとして使われていた。やがて絹緞子(どんす)や繻子も使われるようになり、まわしの端を出して絵模様を金糸、銀糸で描くなど華美を競うようになる。

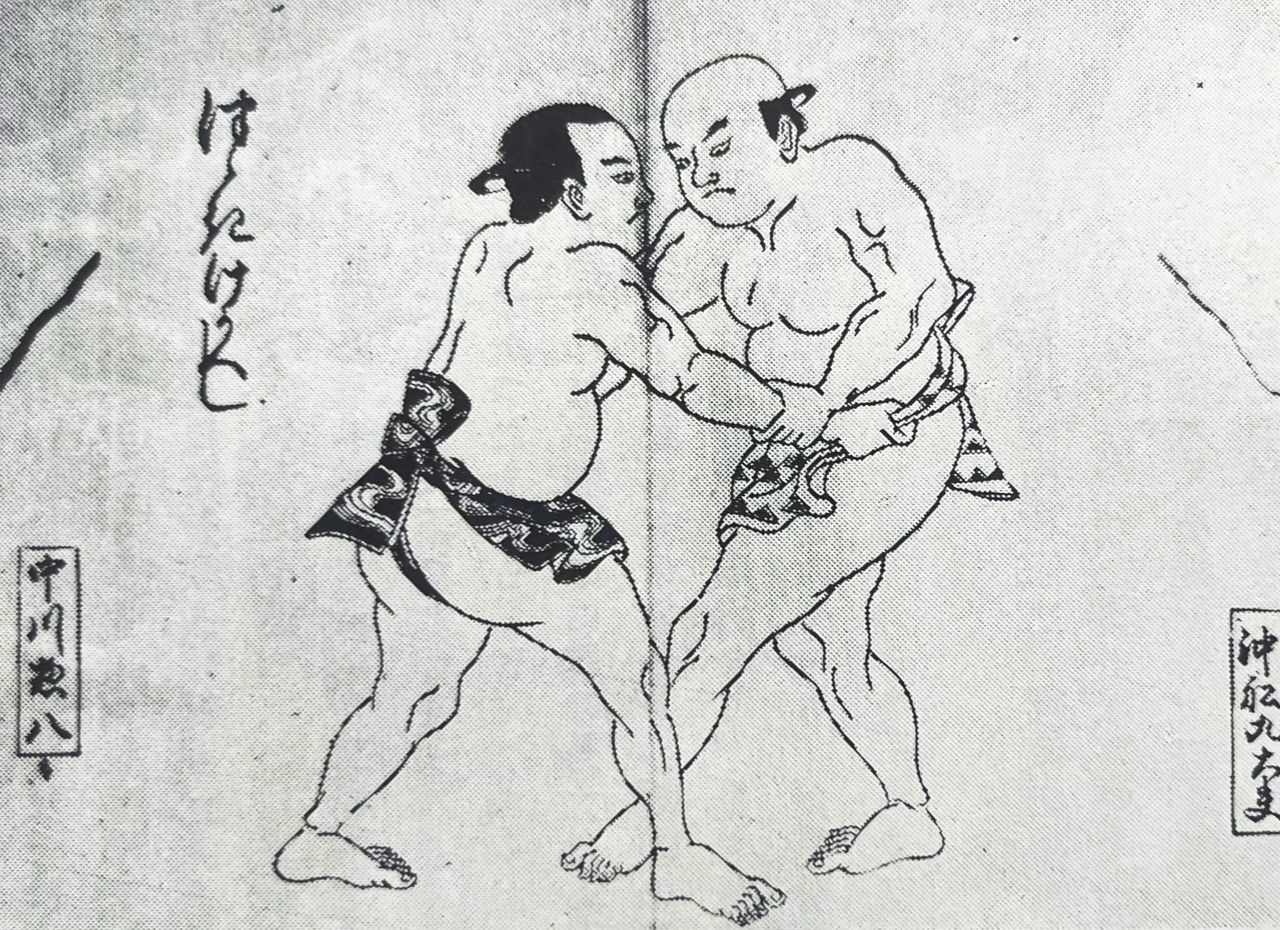

当時は、土俵入りをする時と相撲を取る時のまわしは同一のものだった。まわしの豪華さを競うことがエスカレートし、取組中に手が絡んでしまうなどの支障が生じため、宝暦年間(1751〜64年)の頃から、土俵入り専用の化粧まわしと締め込みが別々に作られるようになった。化粧まわしの前垂れ部分はどんどん長くなり、足の甲まで達して現在に至る。

締め込みと化粧まわしの区別がなかった、江戸元禄期の頃の取組の様子

ちなみに、化粧まわしの帯の生地幅は、日本女性の丸帯と同じ68センチ。長さは2倍近い6メートル以上。これを六つ折りにして腰に巻き、先端の1メートルほどの部分に図柄や文字を刺繍している。

かつては「鉄腕アトム」や「キン肉マン」などの漫画が描かれたものも存在し、仕切りでのギクシャクした動きから「ロボコップ」の愛称で親しまれた高見盛(現・東関親方)は、まさにロボットをデザインした化粧まわしで館内を大いに沸かせた。

(左)ロボコップをイメージした高見盛の化粧まわし(中央)熱海富士は出身地の人気スイーツ「熱海プリン」をPR(右)土俵狭しと動き回る小兵・翔猿は孫悟空風 時事

化粧まわしは後援者からプレゼントされるのが一般的で、値段は80万円ぐらいから。上限があるわけではないので、いくらでも高価な物を作れる。

明治の大横綱・常陸山の化粧まわしは、紫地に月桂樹の模様があり、葉に真珠、ルビーなどの宝石が散りばめられ、真ん中には5カラットのダイヤモンドがはめ込まれていた。現在の値段に換算すると数億円は下らないといわれている。

昭和の名大関・若嶋津も大阪在住の後援者から1億5000万円の化粧まわしを贈られて話題になった。グリーン地に銀糸ではばたく鷲を刺繍したもの。右足の爪で親指大のダイヤ(10カラット)をつかむという、常陸山に劣らぬゴージャスなデザイン。化粧まわし自体は500万円ほどで、残りはすべてダイヤの代金に使われたという。

バナー写真:幕内力士の土俵入り。人気力士たちが色鮮やかな化粧まわしを着けて土俵を一周する。相撲場の雰囲気が一気に華やぐ時間で、通常、午後3時40分頃に行われる 時事