千年たっても新しい──“本物は必ず残る”信念で職人を育て「江戸からかみ」を再興した版元・東京松屋

建築 文化 歴史 暮らし 美術・アート- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

江戸からかみとは

「唐紙」を知らなくても、「襖(ふすま)に貼る美しい紙」と聞けば想像がつくだろうか。和紙に版木や型紙で文様を摺(す)り、さまざまな技法で美しい装飾を施した実用的な表具材料。かつ、伝統的な工芸品でもある。

東京・浅草近くに本店を構える「東京松屋」は、江戸からかみを製造販売する版元問屋だ。商品企画室の河野綾子さんによると、1690(元禄3)年、庶民向け娯楽本の版元として創業。やがて近隣の寺院に和紙を納めるようになり、戦後はからかみが主力商品となった。

ショールームで話す河野さん。右は東京松屋本店ビル(写真提供:東京松屋)

幕末頃の木版引札(営業品目一覧)。中段右枠内に「新形唐カミ類品々」とある

「唐紙」は文字通り、平安時代に中国から伝来。貴族が和歌をしたためる料紙として珍重し、屏風(びょうぶ)などに仕立てて室内を飾るようになる。これが襖の唐紙の始まりだ。

小判の唐紙を12枚貼り合わせた襖。継ぎ目が分からないほど柄がつながっている

徳川幕府が開かれ、江戸の町の人口が爆発的に増えると、京の唐紙師の流れをくむ職人が移り住み、技法が伝えられた。江戸の町人が好んだ身近な草花や、粋な縞(しま)や格子(こうし)など独自の文様が生まれ、多彩な唐紙が摺られるようになった。

江戸時代から残る小判版木の裏面。「嘉永四亥九月」とあり1851年製と分かる

大判の紙をすく技術が確立されると版木も大判化。よりデザイン性の高い図柄が作られるようになった

30年がかりで見本帳を復刻

火事の多かった江戸の町は襖の需要が多く、唐紙の製造も全盛を極めた。しかし1923年の関東大震災で、数千の版木が焼失。その後に復刻・新刻した版木も、45年の下町大空襲で再び灰となった。戦後、大判の版木を復刻するものの、版元の縮小・廃業もあり、手加工の唐紙の生産は激減する。

河野さんの父で現・社長の伴利兵衛(充弘)さんが、家業を継ぐ形で東京松屋に入社したのは63年。高度経済成長期の建設ラッシュで、襖紙の主流は機械すき、マシンプリントに移っていた。松屋も量産品の扱いが中心となっていたが、伴さんはかろうじて残っていた戦前の見本帳を開くたびに「どうしてこんなに美しいものが世に出ないのだろう」という思いにかられ、「いつか、必ず江戸からかみを復興したい」と決意した。

伴さんは、職人を一軒一軒訪ねては、使用されずに棚に眠る数々の版木を見いだし、民家や寺社に残っている古い唐紙を元に版木を彫り直すといった復旧作業を地道に続けた。30年の年月をかけ、393点の手すき和紙や手摺りの江戸からかみを収録した見本帳「彩(いろどり)」を92年に発行した。

99年には国から伝統工芸品の指定を受け、江戸からかみに再び光が当たるようになった一方で、発注先の工房の職人はどんどん高齢化し、技の継承は心もとない状況だった。「平安から千年続くからかみ文化を絶やしてはいけない」── 版元である東京松屋が選んだのは、社内に制作部門を設け、自社で唐紙を制作することだった。

手で文様を写し取る

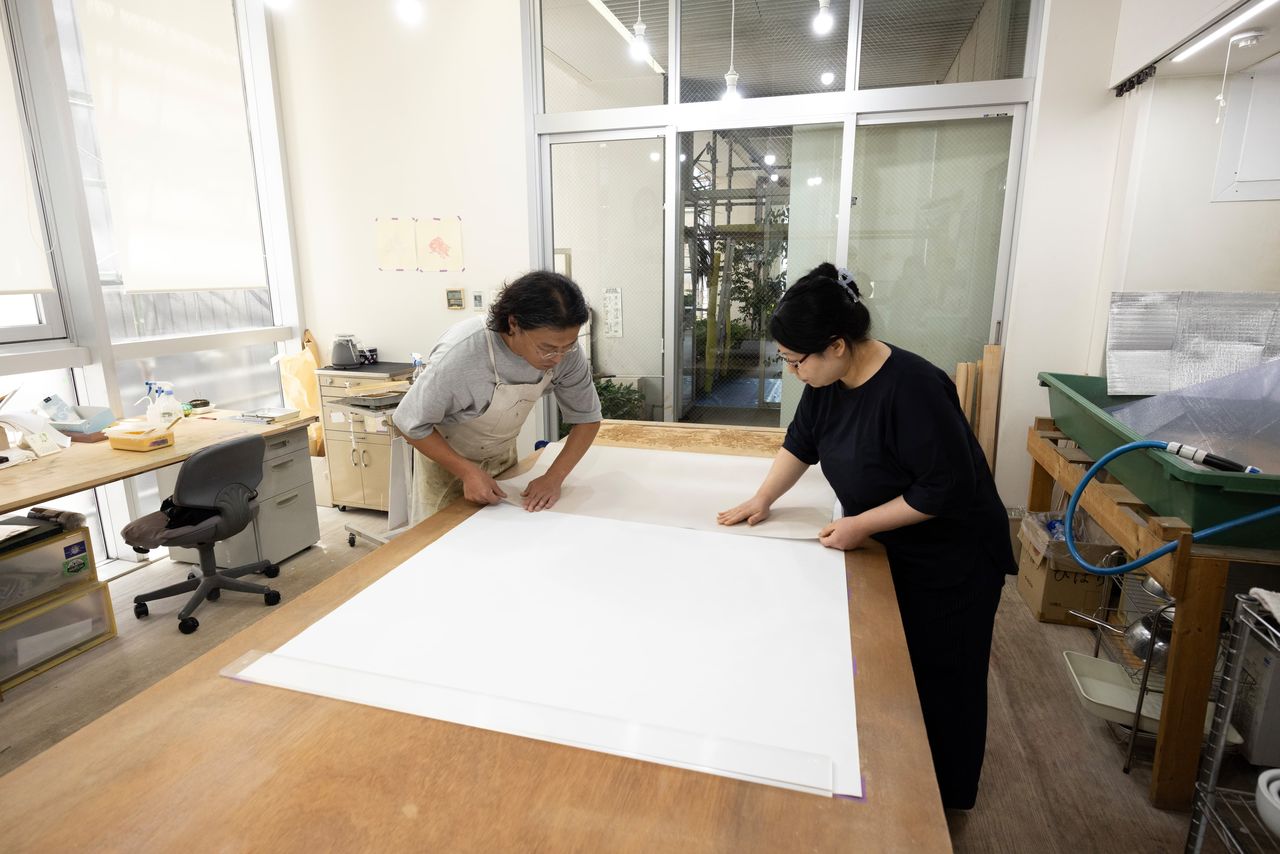

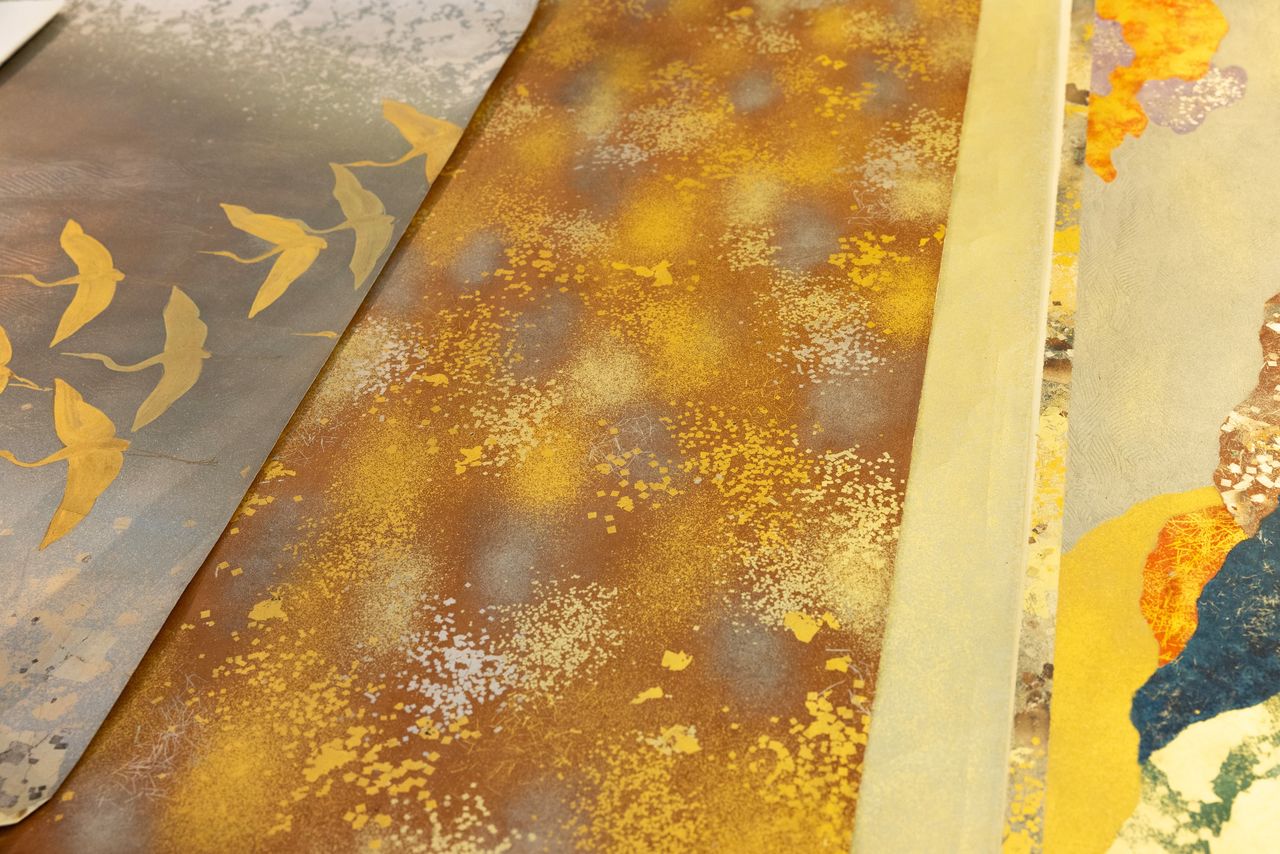

江戸からかみは「木版摺り」「渋型捺染(なっせん)摺り」「金銀砂子蒔(ま)き」などの専門的技法を用いてさまざまな装飾を生み出している。制作部門責任者の高杉裕也さんの、「木版金雲母(きら)手摺り」の作業を見せてもらった。

版画と同じ要領で、版木の凸部にのせた絵の具を和紙に写し取る。表面だけが絵の具で湿ると紙が丸まってしまうので、あらかじめ裏面を湿らせバランスを整えておく。紙の種類、その日の気温や湿度によって微妙に加減が必要だ。同じ部屋の襖で色味が違ったり、濃淡があってはならないので、何枚摺っても同じ仕上がりになるように細心の注意を払う。

篩に塗った絵の具は、「金雲母(きんきら)」という淡い黄色。顔料と雲母(きら/マイカ)の粉、接着剤の役割をする海藻の「ふのり」を混ぜ、摺る和紙に合わせて色を調整する。版木の図柄は牡丹(ぼたん)の花だ。絵の具をのせたら、慎重に和紙をかぶせ、なでるように優しく手を滑らせて文様を写し取る。ばれんを使わず、素手で摺るのも江戸からかみの特徴だ。

摺りに入る前に髪を触るのは手の滑りをよくするため。年配の職人に習った小技だ

紙をそっと持ち上げると、絵の具の時点では想像できなかったきらめきが現れた。ごく薄い灰色に、牡丹が穏やかに輝く。雲母摺りは夜になると、ろうそくの灯(あか)りや月の光を受けて昼間とは違った表情を見せることから、古くから好まれてきた技法だという。

自社で職人を育成

高杉さんは新潟県の出身。音楽の道を志して上京し専門学校で学んだが、生計を立てることは難しかった。祖父も父も大工だったことから、つながりのある建具を扱う東京松屋に24歳で入社した。

当初は営業を担当していたが、入社6年目の頃、社命で表具組合の訓練校に通うことになった。ここで学んだのは、襖を貼ったり、掛け軸を仕立てたりといった、自社で扱う紙類を最終製品に仕上げる技術だ。2年かけて表具技能士の国家資格を取得した。

ほどなくして、社内に制作部門が設置され、いよいよ唐紙を摺る職人の道を歩み出すことになった。

和紙の種類は、原料や産地、すき方、用途により多岐にわたる。元々ものづくりが好きだった高杉さんは、制作の面白さにのめり込んでいった。引退した職人らから技術を習い手探りで3年、4年と続けるうち、教わった作業の意味が分かり、進歩を実感するように。

「同じように作っても、全く同じ物にならない。手摺りならではの味わいで、そこが難しいけれど、だからこそ面白い」と高杉さん。経験を積んだ今も、江戸時代のからかみを見ると、どうしたらこうできるのかと思わされるという。いつか、自然をモチーフにしたオリジナルの新柄を作るのが夢だ。

道具も自分で工夫。左下は縞を描くための、毛を間引いた刷毛(はけ)

高杉さんが制作に携わって10年。後継者不足のため、いくつもの唐紙工房が廃業していくのを目の当たりにし、職人が自力で生き残る厳しさを実感した。「版元で社員として唐紙を作れるのはありがたい環境」と話す。

今に受け継がれる江戸からかみ

近年はホテルやレストランなどから、まとまった注文を受けることもあるという。襖紙としてだけではなく、間仕切りのパネルや空間を彩るアートとして、新しい使い方も広がっているようだ。和室のないマンションが増えた昨今だが、「押し入れの襖2枚だけでも本物の唐紙を使いたい」という施工主もいる。

手すきで手摺りの和紙は量産品と比べて高価と思われがちだが、繊維が長く丈夫で、長持ちする。色あせしにくく調湿機能があるため、本当の意味で居心地の良い空間を作ることができるという。和紙のある暮らしを提案したいと、本店の5階から上の賃貸集合住宅40戸には、江戸からかみを襖や壁に施した居室をしつらえた。

和紙の良さ、文様の楽しさは、時代を経ても変わらない。この先何年たっても「いい物は必ず残る」と信じる老舗の覚悟が伝わってきた。

取材・文:ニッポンドットコム編集部

撮影:川本聖哉

バナー写真:江戸時代の版木と江戸からかみを摺る唐紙職人の高杉さん