日本でだけ起こった1966年の特異な出生減を読み解く : 昭和の丙午はなぜ社会現象となったのか

歴史 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

丙午の女児に課された理不尽なタブー

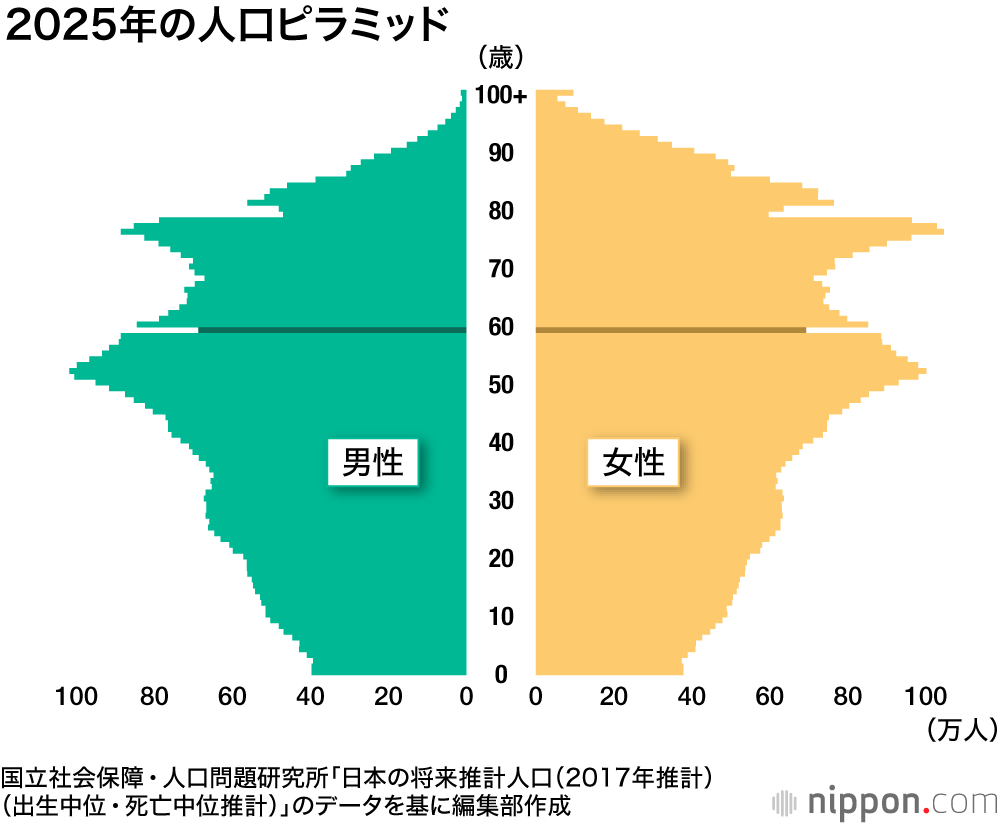

日本の人口ピラミッドには奇妙な特徴がある。それは1966(昭和41)生年のところに深い “切り欠き” があることだ。この年の出生数は約136万1000人で、前後の年よりも約50万人も少ない。信じがたいことだが、これは、この年について旧来の迷信があり、若い夫婦がそれを怖れて赤ちゃんを産まなかったためだとされる。

この迷信は十干十二支の組み合わせで60年ごとにめぐってくる「丙午(ひのえうま)年」にまつわるものである。江戸時代の初めの頃、この年に生まれた女性は気性が激しく、嫁しては夫を食い殺すなどという悪いいわれが広まった。人形浄瑠璃や草子によるものなので、論理的な根拠のないフェイクニュースだ。

惚れた男と会うために火付け(放火)をした「八百屋お七」の物語は人形浄瑠璃の人気演目となった。お七は「寛文の丙午=1666年」の生まれとされる(国立国会図書館蔵)

ところが、この俗言のため、該当する女性たちとの縁談が実際に避けられるようになった。さらに60年周期の繰り返しを経るにつれて、女児の将来の婚姻厄難への懸念から、この年の妊娠を避けたり、生まれた女児の生年を前後年に偽って届け出たり、ときには嬰児密殺(えいじみっさつ / 間引き・子捨て)までなされるようになった。

易暦自体は古代中国に由来しているが、結婚適齢期に至った特定女性、出産を控えた妻女や妊婦、生まれた女児に理不尽なタブーを課す迷信現象は日本にしかない。

それにしても、どうして1966年になってから史上最大の出生減が起きたのだろうか。暦に基づく吉凶を人びとが今よりもずっと気にしていた180年前の江戸末期の丙午や、120年前の明治期の丙午について人口統計を調べてみても、同年人口はこれほど少なくなってはいない。

高度経済成長期の空前の出生減

1966年の日本は、高度経済成長の只中にあり、すでに現代と大きく異ならない近代産業社会に至っていた。地上波テレビ放送が開始され、高速道路や新幹線も整備されつつあったこの時代に、なぜ旧来の迷信が最大の力を発揮しえたのだろうか。また人びとは、この迷信をいかにして知り、どう受け止め、若い夫婦はこの年の出生をどのようにして避けたのだろうか。そしてこの年に生まれた女児にはやはり迷信の圧力が加えられたのだろうか。

丙午は、これまで超常現象、あるいはミステリーのように得体のしれない出来事とされてきた。そのため、このとき何が起こっていたのかは十分に解明されていなかった。

そこで、あらためて資料を調べてみると、いくつもの知られざる事実が分かってきた(吉川2025)。まず、この年に生まれた赤ちゃんには従来のような性比の偏りがほとんどない。生まれた女児に不当な力が加えられた形跡はないのだ。また、このとき妊娠中絶は法的に認められていたのだが、この年だけ中絶数が増えたという事実も確認できない。

他方では、周産期の母親に母子健康手帳が配布されるようになっており、病院出産も一般的になっていたため、出生日をずらして届け出ることはできなかった。消去法的に考えていくと、この年の出生数が少ないのは、多くの若い既婚夫婦が妊娠をコントロールしたことによるということになる。

新聞・雑誌が生み出した「丙午ブーム」

当時を振り返ってみると、2年ほど前の1964年頃から新聞・テレビ・雑誌などのメディアで著しい数の丙午をめぐる報道がなされていたことが分かる。この厄年の出産については「気をつけろ」「回避すべし」ばかりでなく、「気にするな」「迷信を打ち破ろう」といったと論調もありさまざまだったが、妊娠出産に関わらない老若男女にまで厄年の到来が認識され、社会全体が「丙午ブーム」というような状況にあったのだ。

情報が大きく拡散したのには、1906年生まれの「明治の丙午女性」に降りかかった悲劇が関係している。彼女たちが20歳に迎えようとしていた1925年前後に、婚姻の不利益が生じ、未婚女性の連続自殺に追い込まれ、新聞報道を通じて当時の人々に強い印象を残したのだ。

平均寿命が40歳代であった江戸期や明治期であれば、60年周期の厄難を実際に知る人はわずかだっただろう。ところが、日本人の寿命が急速に伸びたため、1960年代にはその多くが健在で、親族内の年長者が、もしこの年に女児を産めば将来同じ厄難が降りかかると危惧し、若年夫婦に対して妊娠回避を強く示唆したといわれる。現在では考えられないマタニティ・ハラスメントだが、この時代にはその影響は小さくなかった。マスメディアのさかんな情報伝達は、この集合的記憶と相乗的に作用した。

実は出産タイミングの調整?

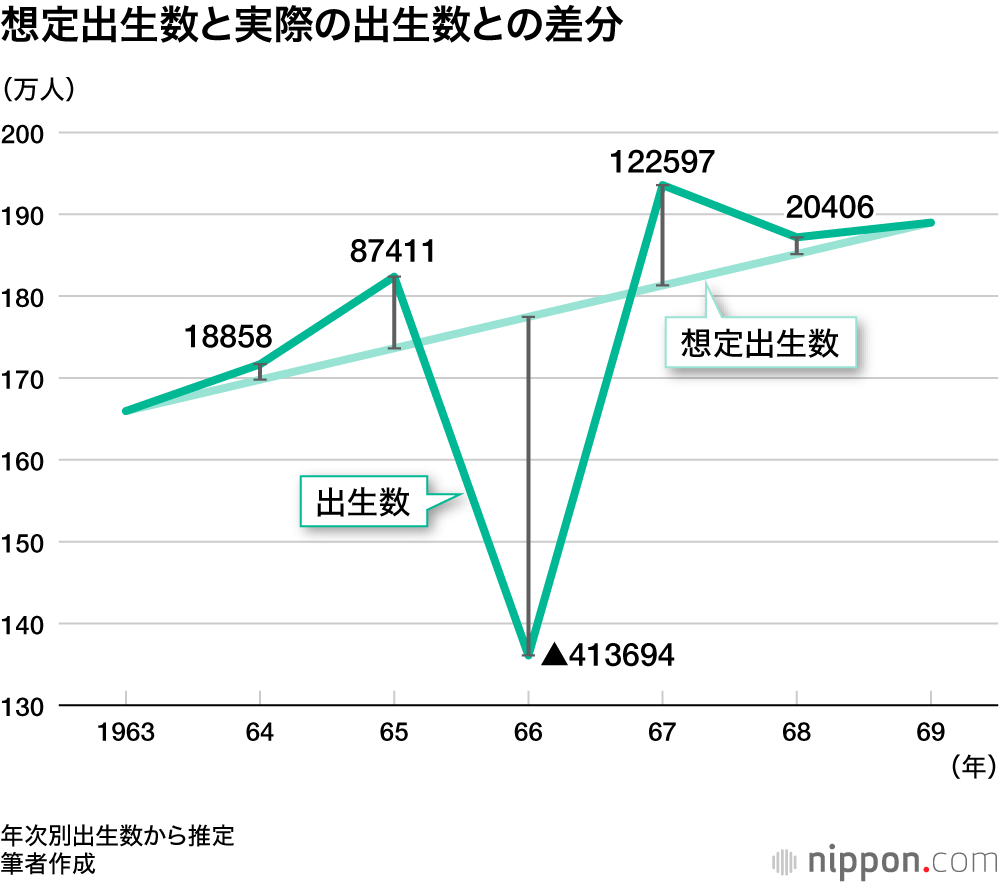

これらの背後事情の影響は確かにあったのだが、昭和の丙午を「暴発」させた決定的な要因は、実は以下の思わぬ事実だ。昭和の丙午の前後の年間出生数の変動をみると、確かに1966年の出生数は想定出生数より約41万4000人少ないが、前年は約8万7000人、翌年は約12万3000人、合わせて約21万人も出生数が多くなっていることが分かる。ここから推測されるのは、既婚夫婦が、丙午年の到来を考慮して、出生タイミングを計画的にずらしたということである。言い換えれば、丙午に起因する妊娠のコントロールは、<山―谷―山>の3年間がセットとなった出来事だったのだ。

さらに資料を調べると、実は1966年は、新生児中の第一子比率が統計をとり始めてから最も高い年であることが分かった。これは出生が抑制されたのが、次子以降だったことを意味している。

これらの事実を照合すると、昭和の丙午の前後では、すでに第一子がいる既婚夫婦において、次子の妊娠タイミングを避妊によって調整する計画出産が、20万件以上の膨大な規模で行われたことが推定される。

この大きな動きが秘かに進行したことの背後には、当時、子どもを持つ若い母親に対して、多子を避け出生間隔を2~3年空けることを奨励する社会教育がさかんになされていたことがある。これは助産師たちによる受胎調節実地指導という活動であり、1950年代から全国で実施されていた。

1954年4月に開催された日本家族計画連盟創立記念大会(共同イメージズ)

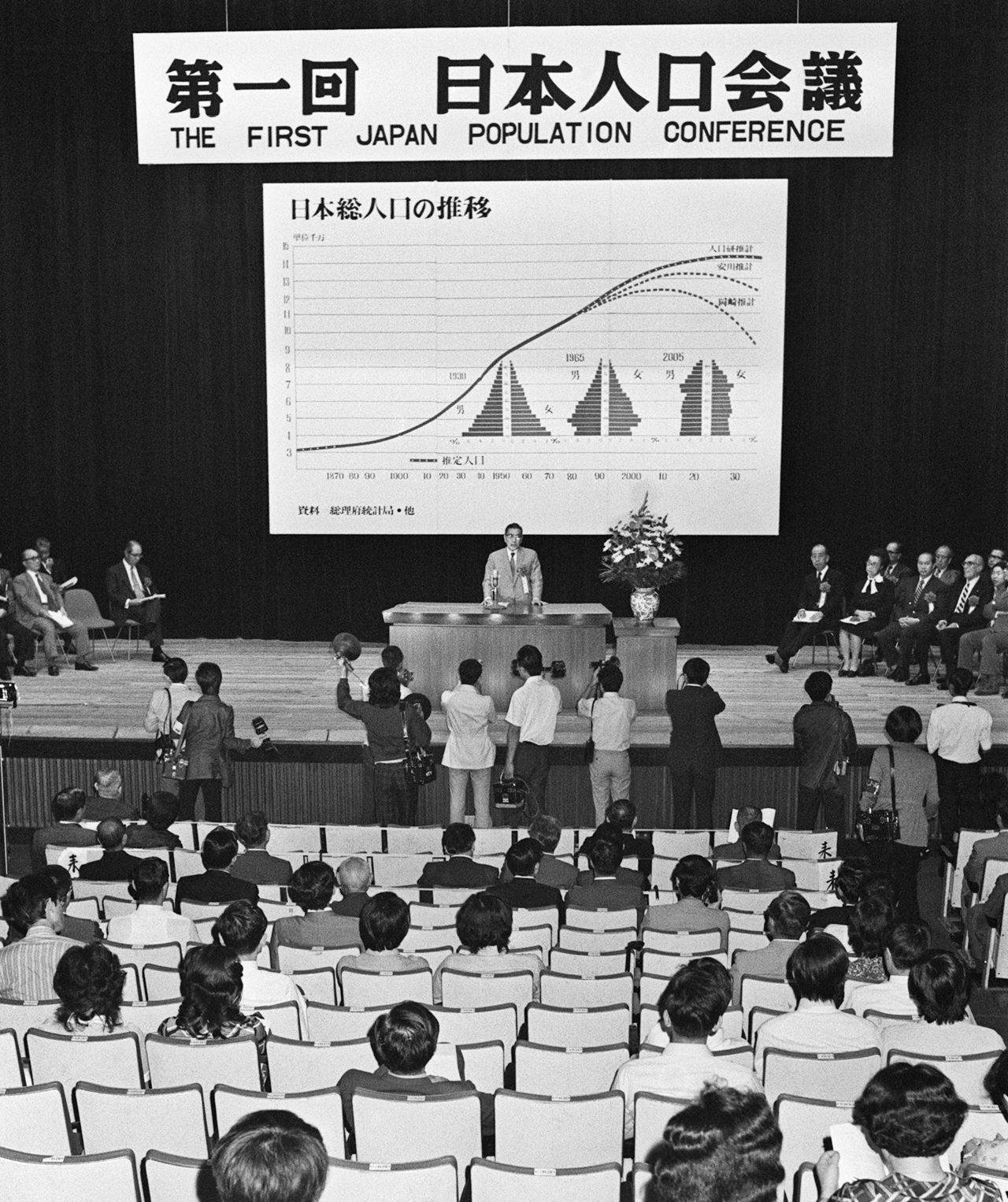

日本の人口問題を討論する第1回日本人口会議では「人口増加の勢いを阻止するための効果的な対策が必要」との大会宣言が採択された 1974年7月2日(時事)

昭和の丙午の出生減の「暴発」は、俗言を強く怖れたり、周囲からの同調圧力にやむなく従ったりして、妊娠を諦めたり、理不尽な方法で出生を回避したりしたという悲劇的な現象ではない。丙午ブームがきっかけ(nudge)もしくは理由付け(excuse)として作用し、折から奨励されていた既婚女性の避妊による計画出産が、3年の幅で積極的に実行されたのだ。

丙午は旧来の迷信だが、このときの出生減は、マスメディアがあおった大衆流行現象と、子どもを産む世代の女性たちが、生殖科学の知識を用いて、自らのリプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツを守った合理的な選択行動によりもたらされていたのだ。

この時代の日本社会というタイミングでしか起こり得なかった、伝統性と近代性の奇跡的な交錯による「暴発」だったといえるだろう。

どうなる令和の丙午

2026年にはいよいよ次の丙午が再来する。深刻な少子化状況にある今、ネット上で飛び交っている言説では、人びとは今もフェイクニュースには惑わされやすいので、出生数が一段と大きく減るのではないか、と危惧されたりしている。

だが、江戸から明治の時代のような家父長制イデオロギーに操られた因習的な迷信現象は、今の時代には当然ながら生起するはずはない。

それでも昭和の丙午でみられた「暴発」の可能性はあるかもしれない、と考えてみるのだが、今の日本の若い既婚夫婦では、不用意に子どもが生まれて、自分たちのライフスタイルに変化が生じることを避けるため、すでに避妊が恒常的になされている。いわば「デフォルト状態」では、赤ちゃんは生まれてこない「設定」になっているということで、社会教育として避妊が奨励されていた60年前とは大きく異なっている。そうだとすると、丙午の到来を契機に一段の計画出産を行おうにも、もはやそれを許す「バッファー」が残っていない。現代日本の深刻な少子化状況にあっては、丙午出生減は生起しようがないのだ。

バナー写真:1960年代の赤ちゃん連れの外出(共同イメージズ)