寿司職人という生き方——青木利勝(銀座・「鮨青木」)

Guideto Japan

文化 旅と暮らし 暮らし 食- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

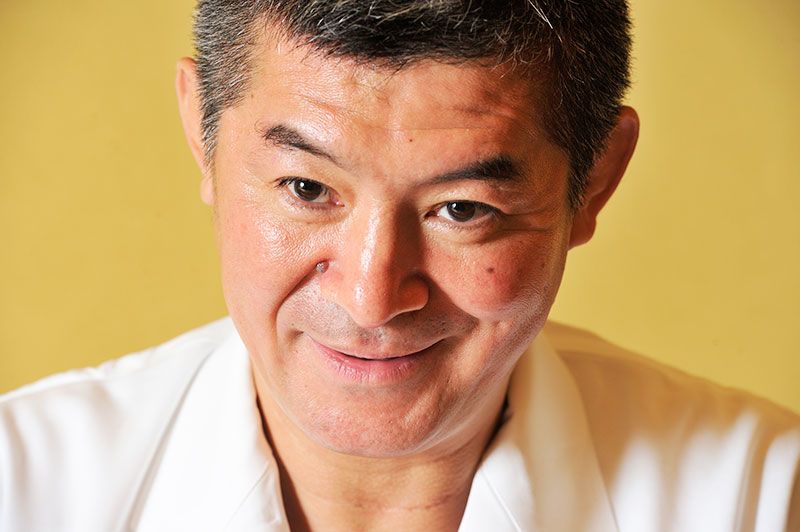

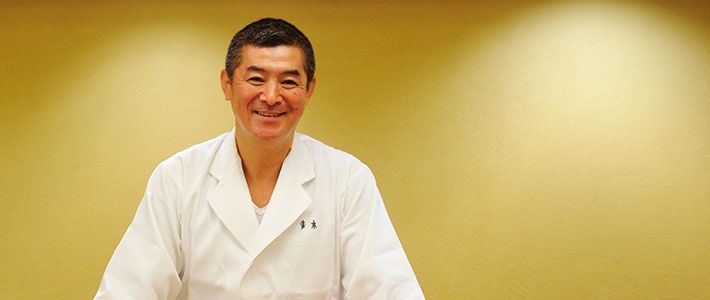

「握」の一文字が実によく似合う職人である。その恰幅(かっぷく)のよさは学生時代、柔道で鍛えた。白衣をまとい、白木のまな板の前に立っているだけで、カウンターに座る客はなんとなく安堵する。「この人にまかせておけば、きっと旨いものにありつける」寿司職人・青木利勝(50)の立ち姿にはそんなリアリティと色気がある。握る寿司は端正で華麗でありながら、どこか家族のために腕を振るう父親の優しさと侠気(おとこぎ)に満ちている。寿司を握りながら、時折見せる少年のような人懐っこい笑顔がまたいい。

江戸前寿司を京都に広めた初代の背中

東京が世界に誇る食文化のひとつ「江戸前寿司」。青木が初めて口にした寿司も創業者である父・義(よし)の握ったものだった。浅草育ちの父は、江戸前寿司の名店として名高い銀座「なか田」で20年間修業を積み、京都・木屋町に「なか田」で初めて暖簾(のれん)分けを許された。食に厳しい京都でも、江戸前寿司生え抜きの職人として名を馳(は)せた。

当時、京都には江戸前寿司の看板を掲げる店は皆無。まして、保存性の高い発泡スチロールなどない時代である。寿司ネタとして欠かすことのできない本鮪(ほんまぐろ)は、氷を敷き詰めた大鋸屑(おがくず)入りの箱に入れて東京・築地市場から一昼夜かけて貨物で輸送しなければならなかった。ところが、東京とは食文化が異なる京都では鮪の赤身やトロよりも、明石の鯛に代表される白身魚が珍重された。

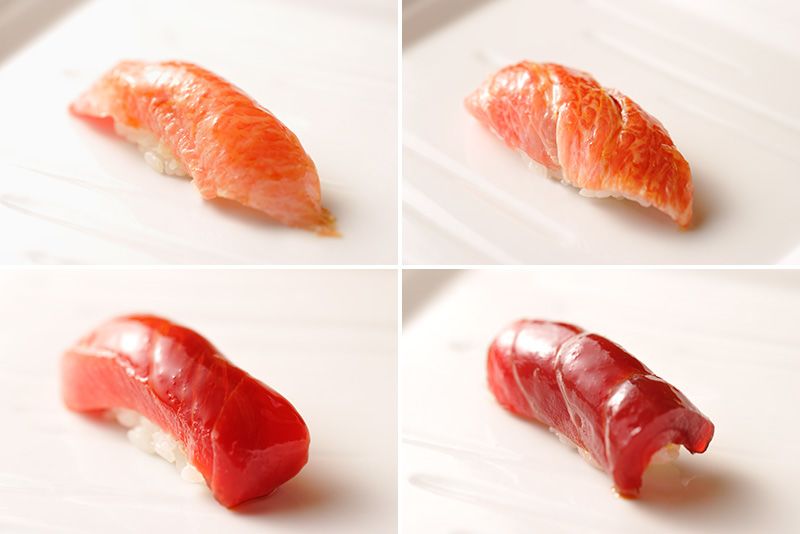

青木がこだわる鮪の握り4種。トロの霜降り(写真左上)。トロの蛇腹(写真右上)。中トロ(写真左下)。赤身のヅケ(写真右下)。

青木がこだわる鮪の握り4種。トロの霜降り(写真左上)。トロの蛇腹(写真右上)。中トロ(写真左下)。赤身のヅケ(写真右下)。

「父は京都でずいぶん鮪に泣かされたと思います」

幼い頃から青木の遊び場は父が働く店の調理場だった。休日には父のもとで働く職人さんに混じって仕込みを手伝うのが楽しくて仕方なかった。京都で名をあげた父は1986年、東京・麹町に店を移し屋号を「青木」と改める。これが現在の「鮨青木」に至る原点(ルーツ)である。

“sushi”との出会いが青木の味覚を深める

日本体育大学に進学した青木は海を渡った。留学ではなく「遊学」。1年かけてアメリカ大陸を横断。青木の青春は、多民族、多文化社会の中で料理と英語にまみれた。

当時から米国でも寿司は人気のファストフードだったが、たとえ日系人が握っていても日本のそれとは似ても似つかぬ代物だった。ちょうどフランス発のヌーベルキュイジーヌが世界を席巻した時代で、今ではお馴染みの海苔巻にアボカドを合わせた「カリフォルニアロール」や「ソフトシェルクラブの手巻き寿司」が流行していた。醤油の代わりにマヨネーズやテリヤキソース。お茶の代わりにコカコーラ。生の白身魚に甘酸っぱいバルサミコ酢をかけて食べるカルパッチョに遭遇したときは、衝撃のあまり国際電話で父に報告した。

寿司と言えば父が握る本物の江戸前寿司しか知らなかった青木は、グローバル社会の中で多様な変貌を遂げる“sushi”に大きな可能性を感じた。後にこの経験が「鮨青木」の名物となる「あん肝のシャリ巻芽葱(ねぎ)ポン酢」など赤ワインに合う江戸前寿司の誕生に結実する。

父の死で知った銀座に息づく人のつながり

帰国後、青木は京橋「与志乃」での修業を経て、麹町から銀座へと再び店を移した父の門を叩く。親子二代、並んで寿司を握る日を夢見て。ところが28歳のとき、突然、父が他界。江戸前寿司の基礎こそ身につけたとはいえ、客の前で堂々と寿司を握れる自信も余裕も青木にはない。握った寿司がつけ台で崩れることもあった。

そのとき、青木の支えとなったのは、昭和という一時代を自分の腕ひとつでのし上がった名だたる銀座の寿司職人たちだった。中には若くして伝説となった「きよ田」主人・新津武昭もいた。「トシちゃん、今日は寿司が立ってないよ」常連にはそう叱咤(しった)激励された。本当の修業はここから始まった。

あれから四半世紀。名実共に当代を代表する寿司職人となった青木は今、穏やかに円熟期を迎えようとしている。寿司屋の女将として長年店を切り盛りしてきた母・豊子は最近、息子の握った寿司を「お父さんに瓜二つ」と評するようになった。父から引き継いだ有形無形の財産は店で働く若い衆に引き継がれている。

新しい伝統をこの手で築くその日まで

「鮨青木」では、魚が少ないという夏場でも常時20種類以上のネタを揃える。カウンターに座れば涼しげな白磁の浅皿に「星鰈(ほしがれい)」「鯒(こち)」「小肌(こはだ)」「鯵(あじ)」「蒸し鮑(あわび)」などがテンポよく握られる。冬と比べて味が落ちるとされる鮪も常時、数軒の専門の仲卸業者を回ってその日最高のものを仕入れる。「赤身」「中トロ」「トロの蛇腹」「トロの霜降り」「赤身のヅケ」。鮪の鮮度や熟成具合を判断し、場合によっては薄く削ぎ切りにした中トロを数枚重ねて握るなど工夫を凝らす。

前列左から、トロの蛇腹、蛤(はまぐり)。後列左から、小肌(こはだ)、車海老、赤身のヅケ。

前列左から、トロの蛇腹、蛤(はまぐり)。後列左から、小肌(こはだ)、車海老、赤身のヅケ。

左からトロの霜降り、鱚(きす)の昆布締め、青柳(あおやぎ)、蛸(たこ)の桜煮、蒸し鮑(あわび)。

左からトロの霜降り、鱚(きす)の昆布締め、青柳(あおやぎ)、蛸(たこ)の桜煮、蒸し鮑(あわび)。

先代から引き継いだネタも健在だ。佐島産の蛸(たこ)を塩で揉み、甘辛い煮汁で炊いた桜煮は夏の定番だ。甘辛いツメ(煮汁のこと)が柔らかい蛸の食感と山葵(わさび)、酢飯と相まって口の中で絶妙の調和を見せる。握り寿司のネタとしては珍しいおぼろをかませた「細巻(さいまき)海老」はその姿が中国の唐人笠(とうじんがさ)に似ていることから「唐子付け」と呼ばれ、父が復元した。

父親譲りのネタに交じって青木が考案したスペシャリテが登場する。決して寿司には使わないスカンピ(手長海老)は殻ごと火を入れ、まだ半生状態の身だけをサッとシャリに合わせる。蒸した岩牡蠣(かき)の握りには煮切り醤油ではなく牡蠣のエキスを凝縮させた特製の牡蠣醤油を引く。いずれも頬張ると火を入れた海産物ならではの芳(こう)ばしい香りが口いっぱいに広がる。

「寿司屋には生臭いと言われる魚の臭いは禁物。けれども海産物特有の香りはうまく引き出せばほかの寿司屋にはない武器になる」

青木は今でも時間を見つけてはパリやニューヨーク、最近はアジアにも食べ歩きに出かける。グローバルな世界で得た卓見を伝統の世界に収斂(しゅうれん)させることで「鮨青木」の新たな可能性を創造する。

「江戸前寿司は先人たちによってすでに完成されている料理。そう簡単に後世に残る『新しい伝統』を作り出すことはできません」

その謙虚な姿勢には、江戸前という伝統を受け継ぐ職人の喜びと本懐が秘められている。

撮影=鵜澤 昭彦

鮨青木 銀座本店

鮨青木 銀座本店

住所/東京都中央区銀座6-7-4 ギンザタカハシビル2F

TEL/03-3289-1044

営業時間/12:00〜14:00、17:00〜22:00

定休日/年末年始

料金/昼3,000円〜、夜20,000円〜

http://www.sushiaoki.jp/index.html

http://www.sushiaoki.jp/index_english.html

▼あわせて読みたい

【動画】江戸前にぎりずしの真髄——職人の技と粋 受け継がれた名店「鮨青木」の世界を体感 【動画】江戸前にぎりずしの真髄——職人の技と粋 受け継がれた名店「鮨青木」の世界を体感 |  「江戸前寿司」のいろは——伝承から攻略法まで 銀座名店「鮨青木」店主が伝授 「江戸前寿司」のいろは——伝承から攻略法まで 銀座名店「鮨青木」店主が伝授 |