ニッポンの調味料(1) 壺酢

Guideto Japan

食 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

黴菌(ばいきん)と言うと、こわい、汚い、危ないとあまりいい顔をされない。けれど、もし日本人がもし黴菌の一種である黴(かび)と出合っていなかったら、日本の食卓は、さぞや味気ないものになっていただろう。

日本に国宝ならぬ、国菌がいるのをご存知だろうか。

日本固有の麹菌(こうじきん)で、和名ニホンコウジカビという。

味噌、醬油、酒、酢、みりんなど、醸造調味料には、古くからこの麹菌が使われている。「麹菌なくして醸造なし」として、2006年に日本醸造学会が国菌に認定した。

稲穂につく麹菌と日本人の付き合いは、ゆうに千年を越える。昔からお母さんたちが台所で、微生物を手なづけて味噌やどぶろく(酒)を醸してこられたのも、有能なこの菌のおかげだった。

壺の中で自然に醸す

酢は最も古い発酵調味料の一つと言われている。もともと自然界にあって、人は森の中で酸っぱい液を探し出せばよかった。しかし造るとなると、そう簡単には行かない。

鹿児島県姶良(あいら)郡福山町で、200年ほど前から独特な酢が造られている。壺(つぼ)で醸す米酢で、黒酢とも呼ばれている。

壺酢は独特の琥珀(こはく)色。2年3年と熟成期間が長いほど色が濃くなり、味に奥行きが出て酸味もまろやかになる

壺酢は独特の琥珀(こはく)色。2年3年と熟成期間が長いほど色が濃くなり、味に奥行きが出て酸味もまろやかになる

見かけはまるでコーヒーだ。風味は濃く、薄めたくなるほどコクのある酸っぱさ。1年、2年と熟成した酢に、まろやかな甘みがある。調味料ばかりか家庭薬としても使われ、地元では「風邪が流行ると壺酢がよく売れた」ものだそうだ。

壺の中で糖化、アルコール発酵、酢酸発酵が自然に進んで酢になる。酢酸発酵が終わったら、3〜6カ月熟成させて上澄みをとる

壺の中で糖化、アルコール発酵、酢酸発酵が自然に進んで酢になる。酢酸発酵が終わったら、3〜6カ月熟成させて上澄みをとる

酢造りの現場を見て驚いた。醸造場はなく、海を望む日当たりのいい丘に、何万本もの黒い壺が整然と並んでいた。壺に米麹と蒸し米、水を仕込んで陽だまりに置いておくと、自ずと酢になる、というのである。

日当たりの良い壺畑に整然と並ぶアマン壷。壺が黒っぽいのは、太陽光の熱吸収の効率をよくするため。これ以上大きいと温度が不足する。色も大きさも昔と変わらない

日当たりの良い壺畑に整然と並ぶアマン壷。壺が黒っぽいのは、太陽光の熱吸収の効率をよくするため。これ以上大きいと温度が不足する。色も大きさも昔と変わらない

一般的な酢の醸造は、まず酒を醸し、そこに酢酸菌を加え、酢酸発酵を経て酢にする。醸造に使う菌も発酵の温度も、人がコントロールする。

甘党や酒飲みの菌たちが酢を醸す

壺酢は、その全てを一個の壺の中で、自然に任せてやってしまう。高さ60数センチメートルのずんぐりした古壷そのものが、酢工場なのだ。壺の中で何が起きているのだろう。

錦江湾の最も奥に位置する福山町は、三方を丘陵地に囲まれ、前は静かな入江。平均気温18〜19度ほどで、冬もめったに霜の降りない温暖な土地だ。清らかな水が潤沢に湧き、酢造りの自然条件が整っている。

4月の声を聞くと、壺酢の春仕込みが始まる。壺に薄緑色の麹と蒸し米、水を混ぜ入れ、表面を麹(振り麹)で覆って仕込み完了。

ひね麹をひとつかみ振り入れ、液面をまんべんなく覆って仕込み完了。この「振り麹」が、空気中の雑菌の侵入を防ぐ役目をする

ひね麹をひとつかみ振り入れ、液面をまんべんなく覆って仕込み完了。この「振り麹」が、空気中の雑菌の侵入を防ぐ役目をする

ひと月もすると、壺の中からプツプツとアルコール発酵の音が聞こえ、酒の芳香が漂ってくる。3カ月後には、酢の匂いが立ち始める。醗酵の進みぐあいは壺によって異なるが、表面に浮いていた振り麹が沈んだら酢ができたという合図だ。

蒸し米に種麹をつけて麹室で3日間育てた麹、蒸した米、水をアマン壺に仕込む

蒸し米に種麹をつけて麹室で3日間育てた麹、蒸した米、水をアマン壺に仕込む

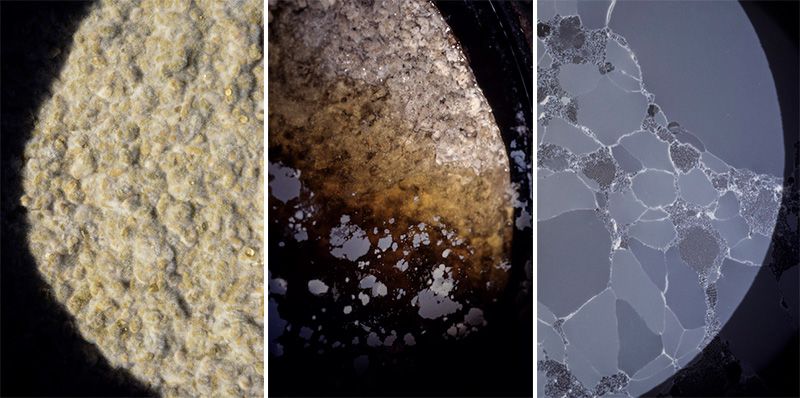

仕込んで約1カ月後。壺の中でぷちぷちとアルコール発酵の音がして、酒の甘い香りが漂う(写真左)。3カ月後。酢酸発酵が進んで振り麹が沈み始める(中央)。4カ月後。酢酸菌の白い膜が液面をおおって美しい模様を描く。この膜が沈むと酢酸発酵終了の合図。できたての酢はまだ淡い色(右)

仕込んで約1カ月後。壺の中でぷちぷちとアルコール発酵の音がして、酒の甘い香りが漂う(写真左)。3カ月後。酢酸発酵が進んで振り麹が沈み始める(中央)。4カ月後。酢酸菌の白い膜が液面をおおって美しい模様を描く。この膜が沈むと酢酸発酵終了の合図。できたての酢はまだ淡い色(右)

しかし、仕込んで終わりというわけにはいかない。お守役は毎日壺を見回って、良い酢に育つよう手を掛けるのだ。

壺に耳を当てて発酵の音を聞き、蓋を開けて液の色や透明感を見る。なめて味を確かめ、匂いの微妙な変化も嗅ぎ分ける。

「壺の中には、善い菌も悪い菌もいます。それらが格闘し、善い菌が勝ち残っていい酢を造るんです」と壺のお守役はいう。

竹の棒でそっとかきまぜて、酢酸菌に空気を送ってやる。悪い菌に負けそうなら、即座に、たっぷりとよくできた酢を足して応援する。出来のいいのもそうでないのも、落ちこぼれなく旨(うま)い酢にするのが職人の技である。

壺の中の発酵リレーは、こんな具合に進む。麹菌(第一走者)が蒸し米のデンプンを食べ、酵素で液を糖化して甘い汁にする。すると次に甘党の酵母菌(第二走者)がやってきて、甘いものをアルコールと炭酸ガスに変える。そこへ酒飲みの酢酸菌(第三走者)が寄ってきて、アルコールを食べ尽くすと酢になる。つまり甘いものがあって、首尾よく行けば自ずと酒になり、やがて酢になる。微生物はそれぞれの餌がなくなると、自然消滅する。

アマン壺と呼ばれる壺は、昔から変わらない。これ以上大きくても、小さ過ぎてもいけないという。壺の容量が多いと、発酵を促すための温度を保つことができない。少ないと高温になり過ぎて酢にならない。先人が残してくれた壺は、見事に自然の理にかなった大きさだった。

夕闇の壺畑にうずくまる壺が、おびただしい数の石仏にも見える。動くもの一つない風景の中で、天文学的な数の生命がうごめき、酢造りしている。千年来旨いものを作り続けてくれた、甘党や酒飲みの黴菌たちに思わず手を合わせたくなる。

錦江湾と桜島をのぞむ、温暖な地にある壺畑。太陽光がたっぷり必要なので、朝日も夕日も当たるよう、壺は南北に並んでいる

錦江湾と桜島をのぞむ、温暖な地にある壺畑。太陽光がたっぷり必要なので、朝日も夕日も当たるよう、壺は南北に並んでいる

取材・文=陸田 幸枝

撮影=大橋 弘

バナー写真=鹿児島県福山町の壺畑にうずくまる黒褐色の壺。一つ一つが酢醸造場。人の手で仕込んだら、後は自然にお任せだ