「我是臺灣人,也是日本人」活在中間的我ーー 芥川獎提名臺裔作家溫又柔的告白

文化 臺灣香港- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

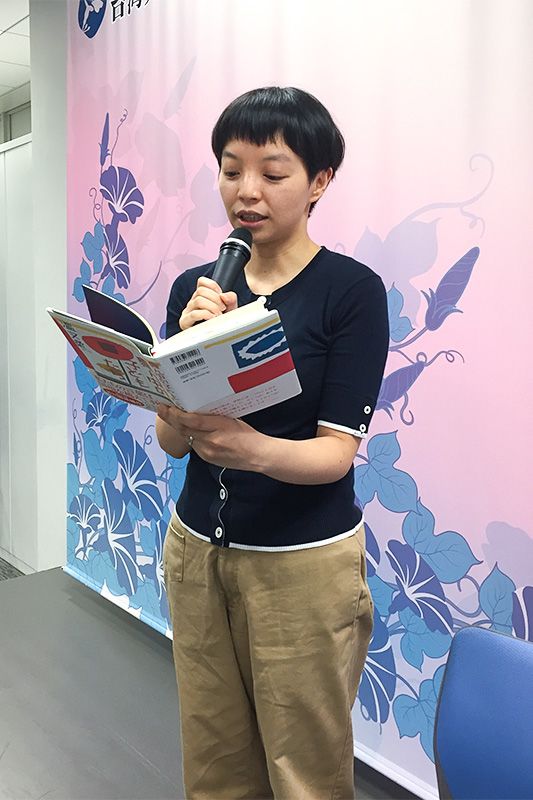

8月10日,作家溫又柔在臺灣文化中心舉行了一場演講,席間100位聽眾讓會場座無虛席。溫老師在會上侃侃而談,談她對獲得芥川獎提名的新作《中間的孩子們》(暫譯)的創作心境;談她在臺灣出生,日本長大,成為以日文創作文學作品的作家心路歷程;同時,她也提出了一般人不容易察覺的「日本人」與「日文」的既定概念中,她所感受到的違和感。演講內容深具意義,令我們再一次深思「何謂日文」、「何謂日本人」這些攸關本質的問題。演講由nippon.com的資深編輯野嶋剛擔任與談人,本篇文章摘錄部分演講內容而成,由野嶋本人與編輯部的高橋郁文負責統整。

芥川獎提名的過程

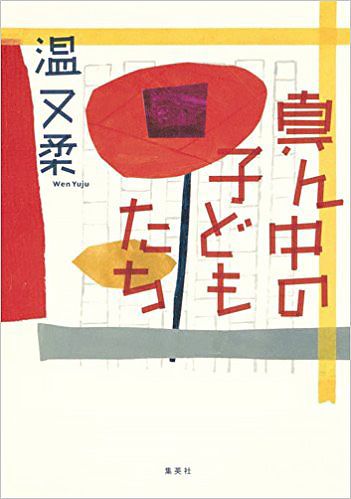

《中間的孩子們》今年3月發表於藝文雜誌《すばる》(昴),並於近日由集英社出版成書。打從出道以來,我就持續以語言與身分認同為題書寫創作,在針對此「主題」書寫的作品中,這本書是現階段自己寫得最滿意的一本。

5月底的某一天,《昴》雜誌的總編輯傳訊息給我,寫著:「等會兒有一通重要的電話會打去找妳,一定要接喔。」於是我一邊等著電話,心裡七上八下地想,不知道有什麼恐怖的事將要發生。那時候我人剛好在澀谷,就在淳久堂書店裡緊握著手機,忐忑不安。電話終於打來,我接起來聽見對方問我,「我們想提名妳的作品,請問您是否願意接受提名?」我原以為自己跟芥川獎無緣,所以嚇了一大跳。事實上這時候可以選擇婉拒提名,不過不論最後有沒有得獎,可以肯定的是只要獲得提名就會上新聞,我的作品也將一口氣打開知名度。如此一來,我寫的書就能擁有更多露出機會,讓那些我衷心希望他們能讀一讀的人們看見。對我而言,書寫原本就是渴望被人閱讀,若有機會讓更多人閱讀我的作品我會非常感激,於是我立刻回覆對方:我很樂意!

6月20日,獲得提名的作品正式公告周知,前一天我心裡異常緊張,想著事到如今已不能反悔。平常我習慣從深夜寫稿到清晨,那天,當我和往常一樣鑽進被窩準備睡覺時,電話響了起來。是住在新潟的公公打來的,他說「看NHK的晨間新聞時,聽到電視裡提到妳的名字」。這讓我頓時醒悟,原來新聞會這樣大張旗鼓地報導芥川獎提名作品,我心想「啊啊,一切要開始了」。那天我還收到很多人的祝福與鼓勵,心中滿是感動。

評選會在1個月後的7月19日舉行。那天我在新宿歌舞伎町的臺灣料理店「青葉」,辦了場所謂的「等待開獎會」。我覺得自己大概沒辦法獨自承受等待的煎熬,所以找了許多朋友來,包過《昴」雜誌的總編與責編、幫我出版本次提名作的集英社相關人士、讓《我住在日語》問世的白水社相關人,還有我在其他出版社的責任編輯,以及這幾年和我一起參與各個大小活動的夥伴等等,大家一起享用美食,度過這段時光。那天碰巧也是《中間的孩子們》單行本印刷完成的日子,負責這本書的編輯帶了剛印好的書過來。想到花費好幾年時間寫成的作品,如今在美麗的裝幀下成為一本書籍,即將於一週後擺在書店架上,內心感慨萬千,充滿無比幸福的感受。

雖然結果很遺憾,無法回應期待我得獎的人,但不論得獎與否,我都會繼續寫小說,這一點不會改變。反倒是透過這件事,讓我深刻地體會到「原來有這麼多人期盼我得獎」,心裡的感激之情其實大過於遺憾。猶記得那晚,我一個勁地說不斷地說著感謝,謝謝、謝謝大家。

中間的孩子們內心的糾葛

打從出道作以來,我筆下的故事主角始終是在日本長大、臺灣出身的人,我的作品裡只會出現這種主角(笑)。我一直在寫的東西,是種如果我不去寫大概沒有人會寫下的事。身為作家以及創作者,能有這樣一個自己非常想寫又捨我其誰的主題,真的是一件非常幸運的事。

《中間的孩子們》描述身上流著臺灣血脈、在日本長大的主人翁,到上海留學的故事,我把自己的經驗投射到故事之中。從孩提時起,我就活在日文的世界,口裡說的也一直是日文,如果不報上名字,別人都以為我是日本人。可是就算到了今天,當我說出我叫溫又柔時,還是會有人開口誇獎我日文說得真好。

假設這句話是出自來家裡修洗衣機的人,那完全不成問題,我一點都不會介意。畢竟我自己也一樣,如果有人告訴我他姓郭或姓陳,我也會不由自主地想,這個人日文講得真好。只不過,萬一是日本文學愛好者或日本文學評論家這樣的人物,對我這個日文文學的寫作者說:「妳的日文造詣真好」,就會讓我湧起一股複雜的情緒。比方說,曾有一位上了年紀的男人告訴我:「很榮幸有像妳這樣的人物,投身加入我們日本文學的行列。」那時,我禁不住陷入沈思。我想著,這個人口中的「我們」究竟是指什麼呢?「像妳這樣的人物」指的又是什麼人?我想這位先生應該不會對日本人作家說出同樣的話語。他說的「我們」指的是「日本人」,而且對這位男性來說,我就只是一個「外國人」,不是能被放到「我們」這個分類裡的人。為什麼像他這樣的人,總是不會想到「世上還有我這種日本人存在」呢?

「雖然我無比接近日本人,但終究不是日本人。」不光是上面那個場合,每一次這個事實橫陳在我眼前時,都讓人感到落寞。反過來說,身為臺灣人,我也有點格格不入。我從前覺得,原因可能是出在我和大多數臺灣人不同,中文說的不大流暢所致。於是在某個時期以前,我用盡全力學中文,只要精通中文,就可以變成那種「會說日文的臺灣人」。碰巧當時我就讀的大學在上海有間姊妹校,是外國語專門大學,所以我沒有想太多就決定去留學。然而事與願違的是,即便上海跟臺灣同樣說中文,雙方使用的文字與發音符號卻相當不一樣,字彙措辭也有非常多細微的差異。於是,在上海學校學到的中文跟記憶中幼時在臺灣學的中文,兩者混淆,讓我迷失了方向,我越是努力學習,反而越看不清究竟該師法哪一種中文才好。

文學給了我容身之處

除此之外,「母語」究竟是什麼,這一層面的問題也在我心裡掀起了波瀾。在把中文當作外語重新學習的過程中,我赫然發覺原來自己跟日文的連結竟然如此深刻。我沒辦法不去察覺,自己跟日文的連結竟然如此緊密,甚至緊密到讓我想稱呼日文為我的「母語」的地步。但這個狀況又讓我陷入了另一種煩惱,我想著不屬於日本人的自己,真的可以說日文是我的母語嗎?加上中國與臺灣之間的特殊關係,讓事態變得更加複雜。長久以來,我總是跟著父母學習他們的母語,而上海卻不是父母親的母國,可是,我在上海遇見的每個中國人卻都認為我和他們是「同胞」。對他們來說,臺灣不是一個國家,是中國的一部份,而他們並不認同我宣稱自己是臺灣人這件事。

日文與中文,臺灣與中國,臺灣的中文與中國的中文…像這樣回憶過往,我覺得當時20歲的自己,大概是在各個「國」與「國」之間迷失了方向,不知道該何去何從。

回到日本之後,我一方面覺得自己只會說日文卻不是日本人,一方面又自卑自己雖然是臺灣人卻不會講中文,就這樣摸索著自己應有的歸屬。後來,就在文學之中找到了那份歸屬感。我想,那時候的我之所如此需要文學,是因為唯有文學給了那個什麼都只有半吊子的自己一個容身之處。

握不住的語言手杖

讓我萌生此想法的關鍵,是李良枝。她是一位小說家,身上流著韓國的血脈,從小在日本長大。李良枝的著作《由熙》中描述「在日韓國人」的苦惱,主人翁赴母國韓國留學,卻在學習母語韓文時遭遇挫折。簡言之,書中人物在日本長大卻沒有被當作日本人看待,於是決定乾脆來學自己的母語韓文,而動身前往韓國,結果卻在自己的母國被人訕笑,講的韓文帶有日本腔。對主角來說,只有日文足夠稱之為母語,但偏偏韓文才是最應該被喚做母語的語言,李良枝以文字把這兩者間糾葛的狀態,稱為「握不住的語言手杖」。故事裡主角是這麼說的,早上起床時會發出「啊啊」的聲音,但自己總是弄不清楚這個「啊」究竟是日文的「あ」還是韓文的「아」。因為不知道答案,所以不論是從「あ」開始的日文的手杖,抑或以「아」起頭的韓文的手杖,主角都無法握好。

我深深受到震撼,沒有想過竟有「日本文學」能如此呈現,人在出生國與成長國的狹縫間劇烈擺盪的心境。

從那一刻起,「只會講日文卻不是日本人」的自卑感,轉化為我的創作能量。換句話說,我打定主意要像李良枝寫下「由熙」般,寫出一部屬於我的《由熙》。

「好去好來歌」即是此企圖心下誕生的作品。在書寫過程中,不斷湧現想提筆寫下的事,只可惜我的寫作能力還無法跟上我的創作慾望。於是我尋思,乾脆把我至今如何面對語言本身,及寫出「好去好來歌」與隨後出版的「來福之家」的過程,用言語表達出來吧。所以我開始在白水社的網站上連載散文「追尋失落的〈母語〉」,這些散文總算在去年透過白水社匯集成書問世,就是前述的《我住在日語》。書寫散文的過程中,我徹底檢視自己與語言的關係,多虧於此,我才能寫出《中間的孩子們》。這部小說是希望能鼓勵以前的我而提筆寫成的作品。我想鼓勵那個還沒遇見李良枝所謂的「語言的手杖」的表現方法;還徘徊在好幾個「國家」之間找不到安身之處;那個迷失方向的20歲的我。這部作品能獲得芥川獎提名,給了我相當大的勇氣。「身上流著外國血脈的日本小孩如何接納自己」並不單是我個人的主題,成為日本文學的主題之一,獲得認可。

評選會當天,收到「落選」的聯絡,首先浮上心頭的情緒是「我會繼續寫作」。我想著,「如果因此而垂頭喪氣,打從一開始我就不會寫小說了」。那天,《我住在日語》的臺灣版譯者也出席了「等待開獎會」,他立刻把我的感受翻譯成中文,並聯絡「中央社焦點臺灣」的記者。還好有他在,才能讓期待我得獎的臺灣人知道「溫又柔雖然沒得獎,但還是很有活力而且充滿寫作慾」,真是太感謝了(笑)。

日本也是我們的國家

不過,有一件事讓我非常不甘心。

其實我獲得芥川獎提名時,正巧也是日本民進黨蓮舫女士的雙重國籍問題,被拿來大做文章的時期。蓮舫女士為了要證明她的「清白無辜」,公開自己的戶籍資料。我看著這則新聞,心情非常複雜。蓮舫女士和我同樣流著中華民國的血脈,並於孩提時代來往日臺之間。換言之,我們並無權自行選擇國籍,而是配合雙親赴日等因素完成實際所需手續,卻在當上日本的政治家後,才被提出來質問「那時候妳如何又如何」。

看著蓮舫女士,我好想鼓勵她為她打氣。不論蓮舫女士到底有沒有雙重國籍,現在為了推動日本各項優良政策而盡心盡力已經足夠,這點難道不更重要嗎?或許有人會批評我只是說得好聽,完全不懂現實社會,但我還是禁不住尋思:一個能讓移民當上政治家大展身手的國度,不光能讓移民過更好的日子,也能讓長年住在這個國家裡的人擁有更好生活的環境,不是嗎?坦白講,我一心期盼蓮舫女士能出來講一句,「日本也是我們的國家」,但她一直沒把這句話說出口,我是懊惱又焦慮。我想,不讓她把這句話說出口的壓力一定也很大,最後她還是沒有戰勝那股壓力。如果身為政治家的蓮舫女士說不出口,就讓我以文學者的身分來說這句話:「日本也是我們的國家,日文也是我們的語言。」我看著一連串的新聞心想,如果我成為芥川獎得主,就要在麥克風向我遞過來時說出這句話。這件事無法成真,是我唯一覺得好不甘心的事。

多重語言,複合認同

【以下為溫又柔和與談人,以及聽眾進行的Q&A內容】

野嶋:您的妹妹頭髮型是什麼時候開始留的?

溫:仔細一想我好像一直都剪這個髮型,幾乎沒有留長過。其實我從11歲那年起,就一直由同一位理髮師剪髮。那時候媽媽還不太會講日文,每次要帶我們幾個小孩去剪頭髮都很頭疼,後來碰巧踏入一間理髮店,和那裡的設計師很投緣,就這樣維繫起長年的情誼。第一次去剪頭髮時,理髮師說我的頭型適合剪短髮,然後就持續到今天了。

野嶋:溫又柔這個名字好特別,有什麼故事嗎?

溫:我的名字即便在中文圈裡也很有特色,會被誤以為是筆名,搞不好是走在所謂「閃亮亮名字」的流行尖端呢(笑)。中文裡有個詞叫「溫柔」,意思是貼心、溫和,我伯父的孩子,也就是我的堂兄弟姐妹都取了「溫又~」系列的名字,所以我爸爸就把我命名為「又柔」。

野嶋:您家中的語言環境是什麼樣子呢?

溫:還待在臺灣時,都是中文跟臺語混著講,來日本之後就一邊說著日文,同時父母會用中文跟臺語說話,孩子們則以日文回應。家裡就是一個大雜燴狀態。不過,我記得自己日文學得很快,大概5、6歲左右就都只講日文了。

野嶋:這樣看來,對您來說究竟什麼才是您的母語呢?

溫:答案會因母語的定義而異,不過我用起來最輕鬆的是日文,第一個接納的語言則是中文跟臺語。我永遠不會忘記囝仔(人)、好命、假仙等詞彙,即使媽媽問我,就是沒辦法轉成日文。當我跟媽媽說:「我今天開始要閉關唸書不做其他事」,她就會調侃我:「假仙!(做作、裝乖)」。還有很多東西我都是用前後脈絡記住,沒辦法精準翻譯出來。所以我最近都會閃避問題,推說我的母語是中文加日文的混搭語言(笑)。

野嶋:溫老師的作品裡也散見許多這類活生生的材料,書裡會用片假名或拼音來表記。

溫:那些都是摻雜在我的日文中的臺灣話,所以我不以國界區分母語,我總覺得在母語之中存有某種先於國界之前的狀態。也就是說,「母語之中沒有國界」。我跟東山先生(東山彰良,臺灣出身,直木賞作品《流》的作者)常被描述為跨越國界,或者橫跨國境的作者,不過就我個人而言,會覺得自己更像是打從一開始就不知道身在何方,位於何處,而非跨越境界,所以對我來說「溢出界線之外」這個說法更貼合我的感受。

野嶋:我認為要定義溫老師是「哪裡人」不是件易事,請問若在芥川獎等公開場合或媒體,您會希望別人如何介紹您的生平呢?

溫:我覺得「臺灣籍日文作家」是拿來表述我自己最適宜的詞彙。這次『中間的孩子們』被提名入圍,內容又是這類議題,或許因為這樣,幾乎沒有一篇報導使用「日本人」或「臺灣人」的說法描述我。剛出道時我有時會被描述為「在日臺灣人」或是「非母語話者」,而在這一次獲得提名的作品裡,我窮盡筆力探詢「究竟什麼是日本人?」或是「母語到底是什麼?」等問題,所以報章雜誌提起我時也多半會寫「臺灣籍日文作家」。這件事讓我很開心。說到「在日」這句描述,在我聽來就像要特意強調被如此稱呼的人正「滯留於日本」一樣,從以前就讓我覺得很不對勁。因為,身在日本的日本人也是「在日」才對呀?可是這句話卻只會用來形容日本人以外的人,好像只有日本人有特權,不用解釋自己為何在日本一樣,讓我很難對這個詞有好感。我常常會想,假如對所有人來說,這個國家裡有各式血緣的「日本人」存在是件很自然的事,該有多好,好比說有臺灣血統的日本人,或者朝鮮裔的日本人,還有巴西血緣的日本人等等。真希望哪一天能變成那樣的社會。

標題圖片攝影:野嶋剛