ソニー、音響・映像機器の「清算」も視野?

経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「テレビのソニー」、今や昔に

ソニーのエレクトロニクス事業の不振は2003年4月の「ソニーショック」で顕在化し、そして凋落が始まる。05年には業績不振の責任を取る形で、会長・社長の同時辞任、社内取締役全員の退任という荒療治が振るわれ、「エレキ(エレクトロニクス)の復活なくしてソニーの復活なし」「テレビの復活なくしてエレキの復活なし」を経営再建のスローガンにした、ストリンガー・中鉢体制が誕生した。

会長兼CEOに就任したハワード・ストリンガー氏(当時、ソニー米国会長)はエンタテイメント系で、社長の中鉢良治氏(当時、副社長)は電池やテープなどデバイス畑だった。さらに、管理畑でCFOの井原勝美氏(当時、副社長)を加えた3人でマネジメントチームを形成し、ストリンガー氏は当時、自分たちを「三銃士」と呼んだものだった。

しかし「エレキの復活」「テレビの復活」を目指した三銃士なのに、誰も製品には詳しくないという不思議な陣容だった。あれから10年、テレビ(事業)は復活するどころか、新体制発足(05年度)から営業赤字に陥り抜け出せないままである。いまでは分社化され、売却の噂が絶えない。

ストリンガー氏も、手をこまねいていたわけではない。途中で社長を兼務し、新たに「四銃士」と名付けた若いマネジメントチームを結成するなどテコ入れを図った。だが業績の回復ははかばかしくなく、むしろ悪化していく。最終損益は、08年度から4年連続で赤字を記録した。経営は数字が全てである以上、いくらストリンガー氏がCEO続投を望んでも受け入れられるはずはなく、退任に追い込まれる。

ハードに価値認めないストリンガー体制

そこでストリンガー氏が後継指名したのは、四銃士の中で高く評価していた平井一夫氏(現、社長兼CEO)である。平井氏はグループ企業のソニー・ピクチャーズ入社後、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)を経て、ストリンガー氏の抜擢で本社執行役EVPに就任している。つまり、「技術のソニー」で出井伸之氏(元会長)、ストリンガー氏、平井氏と技術に縁遠いCEOが3代続くことになったのだ。

ストリンガー時代、ソニーの「もの作り」は大きな転機に見舞われる。ひとつはハード(製品)そのものに価値を認めないことであり、もうひとつは「水平分業」に傾斜していったことだ。

ストリンガー氏は、ネットワークを通じて得られるサービスとコンテンツに結びつくことで製品の価値が評価されると説く。それゆえ、ソニー独自の技術に基づく製品開発は不要で、オープンテクノロジー(標準規格)によるもの作りを支持する。テレビを始め家電製品は「端末」に過ぎず、標準化されて使いやすい、手頃な価格がソニー製品に求められるというわけである。これでは、条件を満たせばソニー製品でなくてもいいことになる。

そこで私は、確認のために「だったら、テレビはパナソニック製でもいいわけですね」と訊ねた。するとストリンガー氏は「そうだ」と言ったあと、少し考えてから「でもいまは、ソニー製品のほうが優れているのでソニーでいい」と補足した。

スマホ分野などで「二番手商法」が主流に

ソニー製品は誰でも作れる標準製品でいいわけだから、製造を外部に委託する「水平分業」が進められるのは当然である。「作ってナンボの世界」に生きるメーカーが、自らの開発製造を否定すれば、ウォークマンや平面ブラウン管テレビ「WEGA」のような市場をけん引した独自製品を二度と作れなくなっても何ら不思議ではない。

例えば、アップルがiPhoneを開発したから、ソニーは対抗商品としてXperiaを、iPadにはソニータブレット(後のXperiaタブレット)を発売したように、当時のソニーは「売れる」と分かってから市場に参入する「二番手商法」が主流となったのだ。そこには「人真似はしない」「他人のやらないことをやる」といったソニースピリットのかけらもない。

この10年、ソニーは毎年のように大規模な人員削減を行ってきた。ソニーが計画した削減人数を単純計算しても7万人を超える。しかし問題なのは、人員削減がメーカー経営の両輪である「開発・製造」と「販売」を中心に行われてきたことである。これで、どうして「エレキの復活」が果たせるのか、はなはだ疑問に思ったものだ。

目指すはエンタテイメント企業

その私の長年の疑問に対し、明確な回答を与えたのが今年2月18日開催されたソニーの経営方針説明会である。

中期計画(2012~14年度)の数値目標がいずれも未達で、最終損益が2年連続で1000億円を超える赤字が確定し、上場以降初めての無配を決めて迎えた経営方針説明会で、社長兼CEOの平井氏はソニーの未来像を初めて具体的に示唆した。

それは、ゲームとコンテンツ(映画、音楽)を中心としたエンタテイメント企業である。つまり、世界有数のAV(音響・映像機器)メーカーとして成長してきたソニーの否定であり、それからの脱却でもある。

音響・映像は「成長見込めない」事業と位置付け

たとえば、平井氏はソニーの事業を①成長けん引領域、②安定収益領域、③事業変動リスクコントロール領域の3つに分ける。ゲームとコンテンツは①に所属し、成長戦略(集中的な投資による売上げと利益の拡大)を担う事業と位置付けられたのに対し、AV事業は②と③に振り分けられ、いずれも将来の成長性を見込めない事業と判断されていた。例えば、15年度から始まる3カ年の中期計画でも、AV事業はどれも売上高などの数値目標は14年度を下回っている。

②のウォークマンなどの音響機器やビデオ、デジカメなどの分野はすべて分社化され、大規模な投資を行わず既存のリソースで収益の確保を担う事業とみなされた。平井氏は分社化の理由を「組織の階層を減らし意思決定を早めることで、結果・説明責任を明確にする」ためと語っているが、そのまま受け取るメディア・業界関係者は少ない。

パフォーマンスが悪くなれば、事業からの撤退及び売却を容易にするための分社化だと見られている。そう受け止められても仕方がないのは、③のスマホなどモバイル部門とテレビ事業に関して撤退及び売却の可能性を否定しないと明言したからである。要するに、AV事業の精算である。

ゲーム、コンテンツ分野は万全か?

平井氏ら経営陣がいまのAV事業に将来性を見出せないのは、年々縮小していく家電市場を見れば、確かに一理ある。ならば、いままでと違うAV事業を立ち上げ新しい市場を創り出せばよいと思うのだが、彼らはそう考えなかった。しかしゲームとコンテンツは、ソニーに明るい未来をもたらすだろうか。売上げ好調のプレイステーション4だが、据え置き型のゲームは北米が主流なのに対し、中国など躍進著しい新興市場ではスマホ・ゲームが中心である。映画もハリウッドからは大ヒット作品が生まれにくくなっている。

1979年に発売されたソニーのウォークマン1号機「TPS-L2」(ソニー提供、時事)

1979年に発売されたソニーのウォークマン1号機「TPS-L2」(ソニー提供、時事)

確かなことは、今後はソニーからちょっとしたアイデア商品が生まれても、市場をけん引するようなAV製品は開発されないということである。そう、ウォークマンにときめいたような経験はもはや期待できないのだ。

ソニーに限らず、パナソニックやシャープも低迷する家電事業に苦慮している。パナはB2B(法人営業)、シャープは液晶事業に再建を託すが容易ではない。その姿は、欧米からトムスン(フランス)やフィリップス(オランダ)、RCA(米国)など電機メーカーが消えていった時と似ている。この時、彼らを追い詰めたのは日本メーカーだった。

いまは中国メーカーが日本を攻めている。日本も欧米同様、体力も技術もナンバーワンの時に成熟する家電産業に代わる、次の新しい産業を創出する準備を怠った。そのツケを、いま支払わされているのだ。

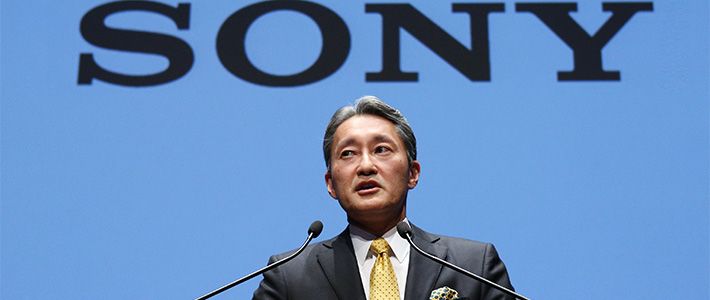

バナー写真:経営方針について説明するソニーの平井一夫社長=2015年2月18日、東京都港区(時事)