首相の役割に対する時代的要請:英国との比較にみる日本政治の課題

政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

今日、日英両国で首相職(prime ministership)を取り巻く環境は大きく変化しており、首相個人への注目と期待そして負担は激増している。本稿では、日英両国の首相が共通して直面する時代的要請を4つの観点から概観し、それが従来からの首相職のあり方にどのように影響しているのかを論じる。そのうえで、日英両国がどのように首相の補佐機構の整備を行っているのかを検討し、特に日本の特徴を検討する。さらに日英両国の首相職を取り巻く政治システム上の決定的な違いとして政治サイクルの問題を取り上げ、日本の首相が直面する短期で不安定な政治サイクルの問題を整理したい。

首相職を取り巻く環境変化

首相職を取り巻く環境変化は実に多様であり、過去40年にわたって徐々に進行してきた。本稿では、マスメディア環境の変化、選挙戦の変化、首脳会議の増加、政府中枢による調整と方向性の設定の必要という4つの観点から首相職を取り巻く環境変化について概観する。

マスメディア環境の変化

テレビが日本の政治報道のなかで大きな役割を果たすようになってから四半世紀、その影響力が大きな関心の対象となった1993年総選挙から今年で20年を迎える。テレビは、政治のなかの「個人」にフォーカスし、政府の直面するさまざまな政治課題についても(特に首相)個人の責任を問う傾向にある。日本の状況はそこまで進んではいないが、欧米では24時間テレビ・ニュースが発達し、政府は24時間体制でこれに応答することを要請されている。さらに近年のソーシャル・メディアの発達は出来事に対する即時的反応を政府に促している。政府は、メディア環境の変化のなかで、速やかかつ一貫性のあるメッセージを発信することを求められており、首相はその責任を担う中心となりつつある。

選挙戦の変化

選挙戦の変化も首相・党首への注目を促している。従来、英国のように政党組織が強固で政党間のイデオロギー的な対立軸が比較的明確であったり、日本のように個人投票(personal vote)の重要性が高く、候補者個人を支援する後援会の役割が大きいシステムにおいては、首相や党首が選挙戦で果たす役割は二次的であった。しかし、政党間のイデオロギー対立の自明性が薄れ、個人投票のみでは選挙区の過半数を充分に獲得できない状況のなかで、党首のイメージが特に政治家や候補者のなかで強く意識されるようになった。(※1) 特に日本では、1994年の衆議院の選挙制度改革以降、こうした傾向がより顕著になっている。自民党の総裁候補についても1990年代半ば以降、世論の支持の高さが決定的な条件となる傾向にある。(※2) 首相は日英両国の政策過程のなかで世論に最も曝(さら)された、あるいは世論の支持率にその地位を依存するアクターとなっている。

首脳会議の増加と重要性の高まり

政策過程における首相の役割に変化を促した第3の要因として、首脳会議の増加とその重要性の高まりが挙げられる。外交が外相を頂点とした外務省と各国に派遣された大使に委ねられていた時代とは異なる状況に今日の政治はある。特に1975年のランブイエ・サミットに始まる主要国首脳会議(G6、その後G7、G8)(※3)以降、首相はまさに外交の最前線に立たされおり、外交のプロの陰に隠れることは許されなくなっている。

首脳会議がいかに首相の役割と負担を高めているかを、野田佳彦前首相を例にみてみよう。(※4) 2011年12月からの1年間をみてみると、首相は2011年12月に中国とインドを訪問し、2012年3月には核セキュリティー・サミット(韓国・ソウル)、4月には日米首脳会談(米国・ワシントン)、5月には太平洋・島サミット(沖縄県名護市)とG8首脳会議(米国・キャンプデービッド)、そして日中韓サミット(中国・北京)、6月には超強行軍での主要20カ国(G20)サミット(メキシコ・ロスカボス)、9月にはアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議(ロシア・ウラジオストク)、11月にはアジア欧州会合(ASEM)首脳会合(ラオス・ビエンチャン)とさらには東南アジア諸国連合(ASEAN)関連首脳会議(カンボジア・プノンペン)に出席している。このほかにも、外務省の発表によれば、首相は電話会談を含め46回の首脳会談を行っている。野田首相は、民主党内の内紛と運営方法の定まらない「ねじれ国会」に忙殺され、G20サミットに端的にみられたように外交に充分に時間を割くことができず、参加国からもその存在を重視されたとは言えなかった。にもかかわらず、首相はこれだけの首脳会談に臨んで他国の指導者の目に曝されている。こうした機会を無為にすることはいかなる国にとっても明らかな不利益であろう。

政府中枢の強化

最後に、今日、政府の中枢はその強化を迫られており、首相の権威に依存した政府内の調整と統合、メッセージの発信を必要としている。何故か。ひとつには、政府横断的な対応を求められる政策課題が急増しており、他方で、後述する従来からの分担管理原則(各行政機関の長に任じられた閣僚が行政を分担して管理する原則)では官僚制の割拠主義が勝ってしまい、政府は充分な対応能力を発揮できずにいる。産業政策と農業政策、教育政策と雇用政策、雇用政策と年金政策などは典型であり、例えば少子化対策は長期の経済成長戦略、雇用政策、教育政策、社会政策、家族政策といったあらゆる政策領域に関わる問題である。くわえて、政治指導者には官僚制に対する根強い不信感がある。日本では1990年代以降、英国ではこれより早く1970年代以降、特に経済政策に関連して官僚制内部から提起される政策アイディアに枯渇がみられ、これへの不信感が政治指導者の側で強まっていた。官僚制はこれまで政治的政策的判断に関しても助言を提供してきたが、これも政治指導者には不充分であった。首相を中心とした政府中枢は、官僚制を補完する政策アイディアの提供と政治判断に関する情報と助言を必要としており、官僚制に対する監視も場合によって必要になっている。

このように、日英両国で首相の直面する課題と首相に期待される役割は、今日、不可逆的に大きくなっている。

首相の役割:「議長型」か「大統領型」か

ところで、英国では首相の役割については従来から2つの捉え方があった。ひとつは省庁を担当して行政を担う閣僚たちのまとめ役、つまり内閣の議長役として首相を捉える見方であり、もうひとつは首相をトップ・ダウン型の指導者として捉える見方である。首相の役割について前者を「議長型」とすれば、後者はしばしば「大統領型」と称されよう。いずれかが正しい英国の首相職に対する理解であるというよりも、実際には「議長型」と「トップ・ダウン型」の首相が交互に登場しているように思われる。トップ・ダウン型のマーガレット・サッチャーのあとには議長型のジョン・メイジャーが、そのあとにはトニー・ブレア首相のトップ・ダウン型が登場した。ブレアの後継であったゴードン・ブラウンは議長型を標榜しつつも実際にはトップ・ダウン型であったと言えるが、現在のデービッド・キャメロンは議長型の首相と位置づけられるよう。

こうした2つの見方は日本の首相にも当てはまる。日本国憲法第65条によれば、「行政権は、内閣に属する」。つまり、行政権は内閣という集合的な組織体によって担われることを予定されており、日本の政治システムは行政権を大統領ひとりに担わせる独任制とはその特徴を大きく異にする。その内閣のもとには各府省(とかつては府の中の大臣庁)が連なっており、個々の政策領域は各府省庁が担当することになってきた。分担管理原則である。政策の主導権はあくまで各府省庁がもつという理解がここでは成立する。英国の場合で言えば、この見方によれば、首相は独自の政策選好をもつというよりも、総選挙で党の掲げた政策の守護者として振る舞い、政権の方向性を維持することを期待されている。

これに対し、トップ・ダウン型は、首相こそが政権のテーマあるいは方向性を設定し、閣僚を部下のように扱い、政策過程に直接に介入する指導者像である。日本国憲法もこのタイプの首相像を否定してはいない。憲法により、首相は内閣の「首長」と定められ、閣議を主催して、国務大臣を任免し、内閣を代表して政府の方針を表明して行政各部も指揮監督する(66条1項、68条、72条)。さらに(当初はその是非について議論はあったが)内閣は国会の解散権も有しており、首相はその閣議決定をリードすることでここでも主導的や役割を与えられている。なかでも閣僚任免権は重要であって、それは「抜けない刀」ではなく、首相の政府内での地位を象徴する権力資源である。さらに憲法第74条は法律や政令に対する首相の連署を要請していることから、首相の同意なしに法律や政令が成立することもありえない。現実の日本の首相に対する評価はともかく、日本国憲法は、後述するさまざまな行政改革なしでも、首相による大きな指導力の発揮を予定しているとみなすことができる 。(※5)

このように首相の役割に対しては2つの異なる見方が存在する。にもかかわらず、今日の首相は、重要政策の舵取りを官僚機構に委ね、最終的なまとめ役に徹するということでは新しい環境の要請に充分に応えることはできなくなっている。首相は、選挙では党の顔として前面にたって党のマニフェスト(党の政策)を体現し、政権に就いてからはその方向性を設定して、マスメディアを通じ世論にこれを訴えかけることを期待されている。たとえ議長型の首相を志向したとしても、首相はこうした積極的な役割を避けることは難しくなっている。

首相の補佐機構の整備

このように日英両国の首相職は新しい環境変化に対して対応を迫られている。

もちろん、決定的に重要なことは、新しい環境に適した人物を首相に選出することである。病身の鳩山一郎(1954年12月~1956年12月在任)や発信力で秀でていたとは言えない大平正芳(1978年12月~1980年6月在任)は、いかに関係者の間で評価が高くとも、今日であれば首相には適任とは言えなかったであろう。今日の条件が本来的に優れた政治指導者の登場の妨げになっているとも捉えることはできようが、善し悪しは別にして、今日の首相は人びとと直接に「つながる」能力を求められている。これは発信力というにとどまらず、人びとが問題であると考えることを汲み取り、その理解を示せる能力を意味する。

ただ、ひとだけが問題なのではない。新しい環境のなかで首相を取り巻く組織機構も適応を迫られている。首相に求められる多様な役割を支える機構整備は英国では1970年代から1980年代にかけて徐々に始まり、ブレア労働党政権下で飛躍的に発展した。政府中枢に位置する首相府と内閣府そして財務省は他の省に対して上位に位置する司令塔の役割を果たすようになり、政府内の階層化が進んだ。(※6) これを支える特別顧問も大幅に増員され、メイジャー政権下の1995~6年に38人(8人)であったのがブレア政権下の2000~1年には79人(25人)になり、さらに2004~5年には84人(28人)になっている(カッコ内は首相府の特別顧問の人数)。現在のキャメロン保守・自民連立政権は前労働党政権を批判して特別顧問の数を当初68人に減らしたが、2年後には84人に増やしている。特別顧問は、特に公務員との関係で批判や曖昧な点も多いが、英国の政府運営にとっては不可欠の要素となりつつある。(※7)

日本政治にとっても首相の補佐機構の整備は急務である。首相の補佐機構は戦後徐々に拡充され、特に1980年代半ばの中曾根康弘内閣の下での行革と1990年代末の橋本龍太郎内閣の下での行革で内閣官房は強化されて、後者の改革において内閣府が新設された。現在、首相には最大5人の補佐官も任命できる。さらに法的により曖昧な内閣官房参与も近年複数任命され、現在の第2次安倍晋三内閣の下では11人(2013年10月現在)がこの役に就いている。民主党政権下では閣僚委員会や国家戦略室を整備しようとしたが、これらの新組織が充分に機能を発揮するまでには至らなかった。

戦後日本における首相の補佐機構の特徴を英国と比較して整理すると、第1にそれが基本的には国会議員と官僚による補佐であるということが指摘できる。自律性の高い官僚機構に反発を受けずにこれを操縦することは日本の首相にとっては重要課題であり、国会議員でない人物の発言権が著しく低いのは日本の政界の特徴である。官僚は首相に対する忠誠心において劣るのではなく、政治的な視点と官僚的な視点は異なるため、政治的な助言を充分に与えられないということが問題である。他方で国会議員は自らの選挙と昇進の問題があり、首相に対する彼らの完全な忠誠心を確保することは難しい。首相は、首相個人の政治的視点からの助言や情報を必要としており、そのためには政治的政策的センスのある黒子としての政治スタッフが求められる。首席秘書官や内閣官房参与はこれに近い役割を果たす傾向にあるが、前者はひとりしかおらず、後者は非常勤で不定期の職務であるため、首相に寄り添うかたちでの補佐が難しい。

第2に、日本の首相の補佐機構は主に政策調整を主眼に整備されてきたと言ってよい。マスメディア対策や世論の動向把握、外交問題、新しい政策アイディアの検討、各府省庁との連携については充分に首相を補佐できる体制が整っているとは言えない。首相の個人プレーとセンスに依存するにはいずれもあまりに重大な課題である。また、政策調整についても、重要案件がルーティンとして内閣官房や内閣府に集まるのではなく、首相を中心とした政府中枢は問題がある程度進展したのちに対応を迫られる傾向にあり、結果的に現在のその役割は受動的なものとなっている。

第3に、1980年代以降における政府中枢の機能拡大は、内閣官房長官の役割拡大とパラレルであった。官房長官は、政府中枢における最高レベルの政策調整者、内閣の公式発表を行う「首席報道官」、政権党との調整役、政権中枢における情報収集と実質的な危機管理担当と、極めて多くの役割を歴史的に抱え込んでいる。政権の成功は首相と同じくらいに官房長官にかかっているとの見方は必ずしも誇張ではない。結果的に官房長官への負担が大きくなり過ぎていることは明らかである。民主党政権下での国家戦略相の新設は、政策調整を他の閣僚に分担させる試みであったが、充分に成功したとは言えない。官房長官の担う役割の分業化と組織化は政権中枢の機能強化にとって重要な課題である。

このように日本の首相の補佐機構は、官僚制を活用した調整メカニズムの整備という点では徐々に整ってきた。だが、政府中枢にあって政府横断的調整能力は一層の強化を求められており、さらに政府全体の方向性の設定や政府外部からの情報収集について言えば、組織的整備は端緒にもついていない。小泉政権下の経済財政諮問会議はこの点で重要な試みであったが、同会議が内閣府に設置された機関であったにもかかわらず、当時の小泉純一郎首相の個人的権威に依拠しており、小泉政権以降にその運用が充分に引き継がれたとは言えない。

もちろん、首相を中心とする政府中枢の発達はさまざまな問題を伴う。政府中枢と官僚機構との組織上の重複、首相や官房長官、内閣府担当大臣らの関心のある政策領域への過度な注目とその移ろいやすさ、側近政治に伴う集団思考、集権的な政府中枢や政治顧問の活用に伴うコントロール問題の拡大といった課題は、「コントロール狂」と言われたブレア政権にも、「官邸崩壊」と指摘された第1次安倍政権でも観察された。

とはいえ、マスメディア対策や世論への対応、外交上の補佐、政府側からの政策アイディアや政治的助言、これらに関わる情報の収集、首相を中心とする政府中枢と各省庁との連携などに関連する首相の補佐機構の発達は、ある程度時代的要請として不可避かつ必要であろう。鳩山由紀夫政権下の普天間基地移設問題にみられたように、日本政治の現状としては政府中枢の未発達はむしろさまざまな問題を惹起しているように見受けられるのである。

短い政治サイクルと不安定な首相の地位

さらに、こうした時代的要請にもかかわらず、日本の首相が必ずしも充分にその存在感を発揮できていない背景には、何より首相の地位を決定する政治サイクルの短さがあり、これと関連した首相の地位の不安定さがある。これは英国の政治と比較すると明らかである。(※8)

首相と党首が一定期間その地位に留まるという期待は、大臣や官僚そして政権党の国会議員からの忠誠心を確保するうえで決定的に重要である。首相の地位の安定は、政策運営に携わる個々人が忠誠の対象を思い定め自らのキャリアを構想して中長期的な見通しを立てるのに不可欠である。一定の在任期間への期待が周囲からなければ、首相は周囲からの忠誠心を引き出すことはできない。大臣や官僚、党の国会議員からすれば、一定期間のサボタージュに成功すれば、首相の意向に従う必要はなくなるからである。首相が政府や党のなかでいかに多くの公式の権力資源を得たとしても、地位の安定性がなければ、その威力を充分には発揮しえないのである。

日本国憲法が制定された1947年以降をみると、日本は31人の首相を輩出したのに対し、英国では同じ期間に14人の首相が登場したにすぎない。英国の首相は日本と比較して半数以下であり、単純に言えば首相の平均的な在任期間は倍ということになる。(※9)

英国の場合、総選挙を前に党が勝てそうにない首相・党首を交代させる事態も含め、首相の交代は基本的には総選挙に連動している。党首選が独自の政治サイクルを作り出すことはなく、総選挙に勝ち続ける(と予想される)限り、首相の在任期間も長くなる。

これに対し、日本の場合、首相はさまざまな理由で退任してきた。特に重要なのは、国政選挙と党首(総裁・代表)選の頻度である。国政選挙は二院制のため、平均して18カ月に1回あり、首相は政党の党首として両院の選挙に対し責任をとらされる立場にある。衆院選で敗北すれば内閣総辞職は当然であるが、参院選に敗北した場合あるいは参院選での敗北が濃厚な場合にも、首相は政権党内から辞任圧力にさらされてきた。

また、自民党にしても民主党にしても、党首任期は歴史的には2年ないし3年となっており、最近になって民主党が代表任期規定を変更するまで、途中退任した前任者の任期を後継者に引き継がせる規定を両党とも設けていた。そのため、例えば民主党の鳩山由紀夫代表は小沢一郎代表の任期を引き継ぎ、鳩山が小沢の任期中に辞任したため、後継の菅直人代表は首相・代表に就任して4カ月後には再び代表選を闘うという奇妙な事態が発生している。

あまりに頻繁な国政選挙は国政選挙の意義を減退させ、国政選挙とは連動しない政党内の党首選手続きは国政選挙の結果を否定しかねない事態になっている。当然、首相交代の可能性が高いことは、首相の権威を低下させ、結果的には政権党内の凝集性も低下させることにつながる。

もちろん、首相の在任期間が長くなり過ぎれば、権力のコントロールが問題となり、人びとに対する政府の応答性も低下することになる。それゆえ、首相の地位を安定化させる変更を加えるのであれば、権力をコントロールするための別の方途を用意する必要が生じる。それは、例えば、政府に関する透明性を一層高め人びとが判断するための情報を増やすこと、政府と有権者に対し政策の全般的方向性についてより積極的に警告する議会の委員会の役割を拡充すること、あるいは二院制の積極的活用も考えられる。

ただし、二院制の現在の運用では、ねじれ国会下の参議院が問責決議を可決させ、審議拒否という国会戦術と組み合わせることで、首相と内閣に対する事実上の罷免権をもつに至っており、執政権力のみならず政治システム全体の不安定化を促している。首班指名では衆議院が優越するにもかかわらず、罷免に関しては衆参両院が対等であるという不均衡は明らかに問題である。

英国の政治サイクルと比較するとき、日本の政治サイクルが短期で不安定化しており、首相が頻繁に交代するにもかかわらず、国政選挙で示される有権者の意思が必ずしも首相のあり方に直結していない現状が理解できよう。

おわりに

今日、日英両国の首相職は類似した時代的要請に直面しており、その要請に応えられる指導者と補佐機構を必要としている。英国はブレア労働党政権以降、試行錯誤しつつも急速に補佐機構の整備を進めてきた一方、日本でも政策調整を中心に政府中枢の発達が観察されている。だが、特に日本では首相職の補佐機構の整備が不充分であるにとどまらず、政治サイクルに由来する問題から首相の地位は必要な権威をもてず、同時に有権者による選択とコントロールも充分に効かない状況にある。

今日の政治は20年前とは異なる環境に置かれており、首相職はその変化の最前線に立たされている。首相職はこれらの変化への対応を迫られており、政治システム全体も環境変化に対応した権力の創出とコントロールの方途を構想していかなければならないであろう。

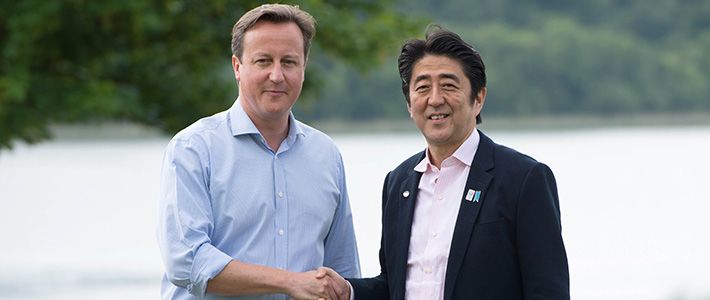

(タイトル写真=ロック・アーンG8サミットで安倍晋三首相[右]を出迎えるデービッド・キャメロン英首相、2013年6月17日、撮影=Bertrand Langlois/AFP・時事)

(※1) ^ ただし、党首イメージが実際に選挙結果を左右するようになったとまでは必ずしも言えない。Cf. Anthony King, "Do Leaders’ Personalities Really Matter?" and John Bartle and Ivor Crewe, "The Impact of Party Leaders in Britain: Strong Assumptions, Weak Evidence" in Leaders’ Personalities and the Outcomes of Democratic Elections, ed. Anthony King (Oxford: Oxford University Press, 2002).

(※2) ^ 竹中治堅『首相支配―日本政治の変貌』(中公新書、2006年)。

(※3) ^ 1975年のランブイエ・サミットは6カ国で開かれ、先進国首脳会議の第1回となった。翌年からカナダを加えて7カ国で開催されるようになり、ロシアが1998年のバーミンガム・サミット以降正式な参加国となり、主要国首脳会議と称されるようになった。

(※4) ^ 外務省ウェブサイトより。(2013年4月14日閲覧)

(※5) ^ 高安健将『首相の権力—日英比較からみる政権党とのダイナミズム』(創文社、2009年);Kensuke Takayasu, "Prime-ministerial Power in Japan: A Re-examination," Japan Forum 17, no. 2 (2005).

(※6) ^ 高安健将「議論・調整・決定―戦後英国における執政府中枢の変容―」『公共政策研究』第9号(2010年)。

(※7) ^ Oonagh Gay, Special advisers, House of Commons Library Standard Note, SN/PC/03813 (last updated: August 7, 2012), p. 14.

(※8) ^ 政治サイクルに関するより詳細な日英比較については、以下を参照。高安健将「なぜ日本の首相はすぐに交代するのか―短い政治サイクルに翻弄される日本政治」『世界』2010年11月号、高安健将「議院内閣制と政治サイクル―日英比較の視座から」『成蹊法学』第73号(2010年)。

(※9) ^ この期間に2度首相に就任したハロルド・ウィルソンと安倍晋三は各々2人と数えている。