海水温上昇が警告する地球異常気象の活発化

政治・外交 科学 技術 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

地球温暖化は止まったのか

地球温暖化問題は、最初に着目された時には、世界中が大騒ぎになったが、そのうちに議論が錯綜してきて温暖化現象そのものに懐疑的な見解さえも広がった。確かに観測数値だけを見ると、この16年間は世界の年平均気温の上昇傾向がほとんどみられない。しかし、これは温暖化現象が止まったということではない。

正確には、気温が上がり続け、ある程度の高さで「中断(hiatus)」してしまったのである。これは、この数年、科学の世界で大きな問題となっていた。しかし、その原因もおおよそ解明された。実は海がバッファとなって熱を吸収していたのである。その吸収が非常に活発なので大気の温暖化が起きていないように見えていたのである。

海というバッファが守ってくれていた

このことは逆に言うと海の温暖化が進んでいるということである。地球温暖化というとき、主にじわじわと進む気温の上昇、北極海の氷河の溶解、海水面の上昇などが影響として取りざたされる。しかし、本当に深刻な影響は、一見してわずかに見える海水温の上昇にある。これがさまざまな地球規模の気候変動の発生頻度を高め、しかも変動幅を大きくしているのである。世界各地で深刻な被害を起こしている異常気象の正体は海水温の上昇にある。

現在、対流圏下層、つまり地表付近の大気の温暖化傾向は中断状態にあるが、海洋温暖化は確実に進んでおり、その影響はいずれ顕在化してくると考えている。つまり、ある段階で海が「冷却水」ではなく、「湯たんぽ」に変わるのだ。そうなると、この十数年とは逆に、大気の温暖化に、海が放つ熱が重なってくる。温暖化に伴って気候変動はますます影響を受け、それにともなう異常気象は、はるかに増すことになるだろう。問題は、それがいつになるかであるが、実は、そろそろ限界点が近づいているのではないかといわれている。

もう少し詳しく説明しよう。宇宙から地球を観察したとき、地球大気上層の温度は変化していない。太陽から入射するエネルギーと地球大気上層から宇宙空間に放出されるエネルギーは釣り合っているからだ。しかし、温暖化ガスの効果で対流圏下層の気温は上昇している。この熱の行き場には、報道で騒がれて有名になった北極圏の氷の溶解がある。しかし、最も大きな受け皿は海洋そのものである。

海洋の熱容量は膨大であり、その変化は一般に気がつくレベルではないかもしれない。しかし、サンプルは限られたものだが、世界の海洋の水深3000メートルから海面までの平均水温を測ると、この50年間で約0.04度上昇しているという結果が出ている。微細な数字に見えるかもしれないが、この海水温上昇をもたらした熱容量は、対流圏下層の大気だけが担うのであれば40度の気温上昇をもたらす規模なのである。

海水温上昇著しいインド洋、そのメカニズム

海水温の上昇が特に顕著なのがインド洋である。インド洋は、北にユーラシア大陸があり、極域、亜極域の海から遮断されているので温まりやすい。海表面温度はこの50年間で0.6~0.7度も上昇している。海面水温が28℃を超える海域の上空では積雲活動が活発になる。その上昇気流の根元のところには海上風が吹き込み、表層の暖かい海水を蓄積して、海面水温はさらに上昇するが、一方で海上風は海面からの蒸発を活発にして、気化の潜熱を奪い、また海洋下層の冷たい海水を撹拌(かくはん)して、海面水温を下げる。こうして海洋表層に海面水温の高いところと低いところの二極が生じる。この二極は大気の循環とも結びついている。

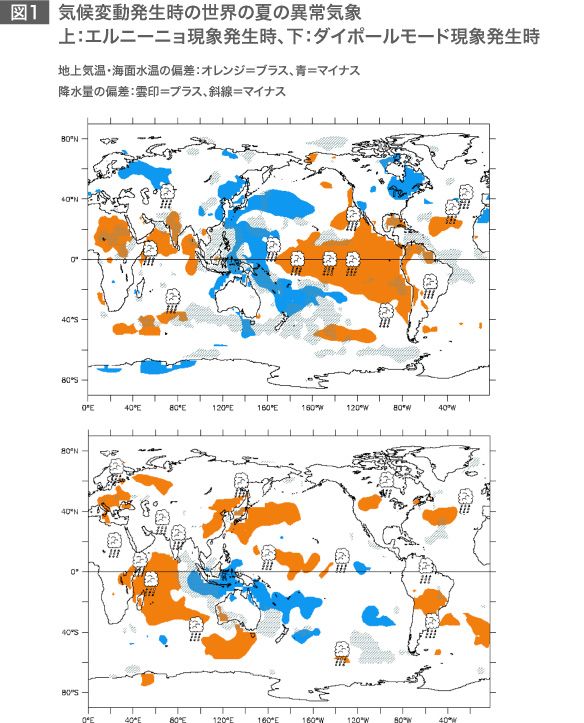

インド洋の海面温度はインドネシア周辺海域の積雲活動が活発なために、東高西低が常態であるが、これが時に西側の海水温上昇により逆転することがある。この現象は1994年の日本の猛暑を解析する過程で私が発見したもので、ダイポールモード(双極子)現象と名付けた。東西の大気海洋構造が逆転した現象もあるので、最近はこの1994年の現象を正のダイポールモード現象と呼ぶ。ダイポールモード現象は太平洋のエルニーニョ現象やラニーニャ現象と同様に世界各地に異常気象をもたらすものである。

なぜこのことが異常をもたらすのか。まず、太平洋赤道付近の通常の大気・海洋の状態を考えてみよう。赤道付近は太陽光に対し海面・地表面が直交するので、単位面積当たりの熱量はもっとも大きくなる。ここで暖められ上昇する大気を補うために対流圏下層では赤道を離れたところから大気が収束してくるが、この収束する風は角運動量の保存則により減速し、地球に乗った系から見ると東風成分が生み出されるのである。

この東風は表層の温かい海水を引きずり、西に移動させるのだが、西太平洋にはインドネシア、フィリピンなどの諸島(海大陸)があるために、そこに当たって滞留することになる。そのためここに相対的に温度が高い海水の「大きなプール」ができる。そのプールの上空では海水に暖められて上昇気流が発生するためにさらに周囲から風が吹き込む。一方で太平洋の反対側では冷水が湧いて相対的に海水面の温度が低くなる。これが、赤道太平洋の通常の状態なのである。

気候変動現象の3つのパターン

しかし何らかの理由で、この相対的に温度の高い海水の「極」が東に移動したとする。その場合、温かい海水の場所だけでなく冷たい場所も移動する。さらに流れ込む大気の方向も変わり、上昇気流によって雨雲が生じる場所も変動する。

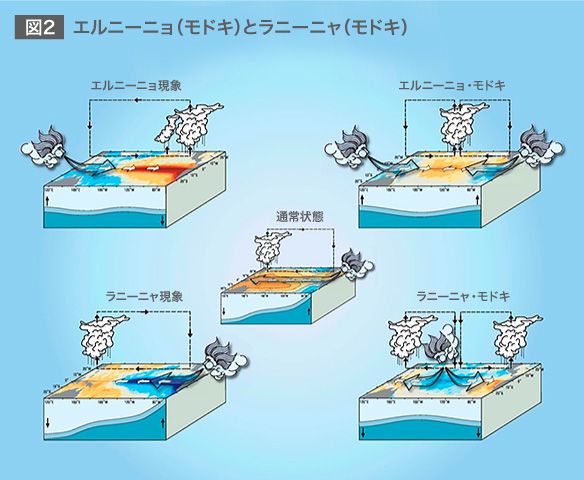

こうして赤道太平洋の東西で「極」が逆転する形で起きるのが、エルニーニョである。これと同じ「極」の東西配置がインド洋で起きる時、これを負のダイポールモードと呼ぶ。

太平洋の通常の西高東低の海水温分布が、より強く現れ、東太平洋に通常よりさらに冷たい水塊が現れる現象はラニーニャと呼ばれる。インド洋で海水温分布が同様の東西配置をとるのが正のダイポールモードである。

最近では、温水塊または冷水塊が太平洋の端ではなく中央で発生する場合が多くなっている。私はそれを「モドキ」と名付けた。エルニーニョ・モドキ、ラニーニャ・モドキである。

以上の3つのパターンが、気候変動現象の代表的なタイプである。最近は、これによく似た現象が太平洋、インド洋という大洋のスケールだけではなく、大洋の東側の沿岸域の限定された海域でも発生することもわかってきた。アメリカ西海岸のカリフォルニアニーニョ(ニーニャ)やオーストラリア大陸西岸のニンガルーニーニョ(ニーニャ)などである。

これらは、おしなべて地球の大気海洋の循環が常態を逸脱した現象であり、当然、当該地域や連環する隣接地域だけでなく、遠く離れた地域、海域に至るまで、海水温、気温、風、降雨量、気圧の挙動に大きな逸脱、つまり異常を引き起こす。

常態化する日本の夏の猛暑

近年、日本では夏の異常な猛暑が問題になっている。昨年、2013年などは熱中症の死者が900人を超えた。ここまでの被害となると、もはや災害に等しい。しかも、昨年だけの特異現象ではなく常態化しているといっていい。猛暑日数で比較すると、近年では、1994年、2013年、2010年の順になる。1994年はインド洋で正のダイポールモードが発生した年、2010年と2013年はインド洋の負のダイポールモードと太平洋のラニーニャ(インド洋の東側、太平洋の西側の海水温が通常より高く、インド洋の西側、太平洋の東側の海水温が通常より低くなる)が同時発生した年である。

インド洋に正のダイポールモードが発生すると、一般に日本や地中海周辺諸国の夏はさらに暑くなる。インドや東アフリカでは降雨量が増える。一方で、オーストラリア南西部や南東部の穀倉地域は干ばつになる。例えば2003年の発生の際には8月にフランスで最高気温が連日35℃を超える記録的な猛暑となり、2000人を超える熱中症の死者が出た。しかし、中旬に正のダイポールモードが突然に消滅した途端、最高気温は30℃以下に下がっている。また2006年にインド洋に典型的な正のダイポールモードが発生した際には、オーストラリアでは深刻な干ばつになり、ボルネオ、スマトラなどで高温、乾燥化による大規模な森林火災が発生した。東アフリカのケニアでは大洪水が起きて100万人以上が被災した。

太平洋でエルニーニョ発生なら、日本は冷夏・少雨

太平洋でエルニーニョが発生した場合は、日本周辺は冷夏で少雨の傾向が見られる一方、中南米太平洋岸諸国では雨が多く、インドは干ばつとなる。ラニーニャが発生した場合はその逆で、2010年と2013年は、ダイポールモードの影響はなかったがラニーニャの影響で日本は猛暑となった。2007年はラニーニャにダイポールモードが重なり猛暑となり、多くの熱中症死者を出した。また2005~06年の冬は日本海沿岸が記録的な大雪になったが、これもラニーニャの影響である。

一方、1993年は、エルニーニョと負のダイポールモードが発生した年だった。冷夏のため東北地方は記録的な不作の年となり、コメ不足から海外からの輸入に頼ることになった。また北朝鮮も同じく凶作で、追い打ちをかける翌1994年の猛暑の影響もあって、経済破綻から朝鮮半島は安全保障上の危機に陥った。

「モドキ」も異常気象を引き起こす。2004年、エルニーニョ・モドキが発生し、日付変更線付近の熱帯太平洋に高温の海水塊が現れた。その結果、台風の発生域が通常より東にずれて、毎年平均して3個程度しか日本に上陸しないものが10個も上陸する結果になった。

「変化」ではなく「変動」を注視せよ

地球温暖化 → 海洋温暖化 → 大気海洋循環の常態からの逸脱である気候変動現象の頻発化、極端化 → 異常気象や極端現象による被害発生。

これが、今、地球を覆っている危機のメカニズムである。しかしながら、いまだに一般レベルでは議論が迷走し、問題が正確に把握されていない。その理由の一つに、長期的な傾向である地球温暖化という気候変化(climate change)と、異常気象の原因となる気候変動(climate variability)の混同がある。

1992年に国際連合の「気候変動枠組条約」が締結され、日本も調印したが、この条約の原文は“framework convention on climate change”、つまり「気候“変化”についての枠組条約」であるにもかかわらず、わが国では「気候“変動”についての枠組条約」と誤訳されている。私はこの訳には反対だったが、日本では定着してしまった。

異常気象が頻発しているにもかかわらず、地球温暖化に懐疑的な議論がいまだに根強いが、これは地球温暖化という、ゆるやかに進行する気候の“変化”とエルニーニョやダイポールモードなどに代表される激しい気候の“変動”を、メディアをはじめ、多くの人々が混同していることも大きな原因ではないか。

この十数年における気温上昇の「中断(hiatus)」の意味を正しく理解するとともに、変化と変動の用語の正しく用いることは極めて重要である。エルニーニョは気候変動の代表的な現象にもかかわらず、わが国のメディアで「エルニーニョは気候変動ではない」という翻訳を見ることがあるが、正しい翻訳は「エルニーニョは気候変化ではない」ということである。このことは、変化と変動のそれぞれに対して対策を進めるうえでも大きな障害になっている。

終わりを告げる「海洋がバッファ」モラトリアム

一方、研究開発レベルでは、気候変動そのものに対する解析と予測技術が長足の進歩を示している。例えばエルニーニョなどの赤道付近の気候変動の予測であれば、1年ほど前からほとんど完全に行うことができる。人為起源の温暖化という大きなトレンドに歯止めをかけることは容易ではないが、気候変動の予測ができれば、異常気象や極端現象の被害を軽減、回避する順応的管理の方策もとり得るだろう。

海洋が温暖化を緩和するバッファになるという、過去16年続いたモラトリアムはそろそろ終わりを迎える可能性が高い。その後、気候変動はより激しいものになり、異常気象や極端現象はさらに激しさをますことが予想される。そうした事態にいかに対応するか。その備えを喫緊に行うときに来ていると考える。

カバー写真=地球を急速な温暖化から守ってくれていた海。しかし、海温の上昇が気候変動に及ぼす影響はもはや止めようがない