Sawato Midori, profession « benshi » : la voix japonaise du cinéma muet

Personnages Cinéma- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Stars du muet

Quand l’industrie du film arrive au Japon à la fin du XIXe siècle, on ne parle pas encore de film mais d’images animées (katsudô shashin). Comme il est parfois difficile de comprendre l’histoire à la seule vue des images, on sollicitait des artistes appelés benshi ou katsuben (abrégé de katsudô benshi) pour jouer en direct les dialogues et expliquer l’action, ces séances étaient également rythmée et soulignée par un accompagnement.

La qualité de jeu du récitant pouvait faire ou défaire un film, déclenchant les rires de l’audience grâce à son ton badin pour les comédies ou tirant des larmes en jouant de la corde sensible pour les scènes d’amour déchirantes. Les spectateurs ne se privaient pas de huer un méchant apparaissant à l’écran ou d’applaudir à tout rompre au jeu passionné du conteur, l’excitation était palpable dans les salles. Au faîte du succès, les cinémas faisaient travailler dans tout le Japon pas moins de 7 000 ou 8 000 récitants. Les plus populaires étaient de véritables stars qui pouvaient se targuer d’avoir leurs propres fans.

Cependant, les progrès de la technique signent la perte du muet ; le premier film parlant hollywoodien sort en 1927. Les récitants perdent leur raison d’être et disparaissent des salles.

Pourtant, les quelques récitants ont malgré tout subsisté et tenté de faire perdurer cet art en voie de disparition.

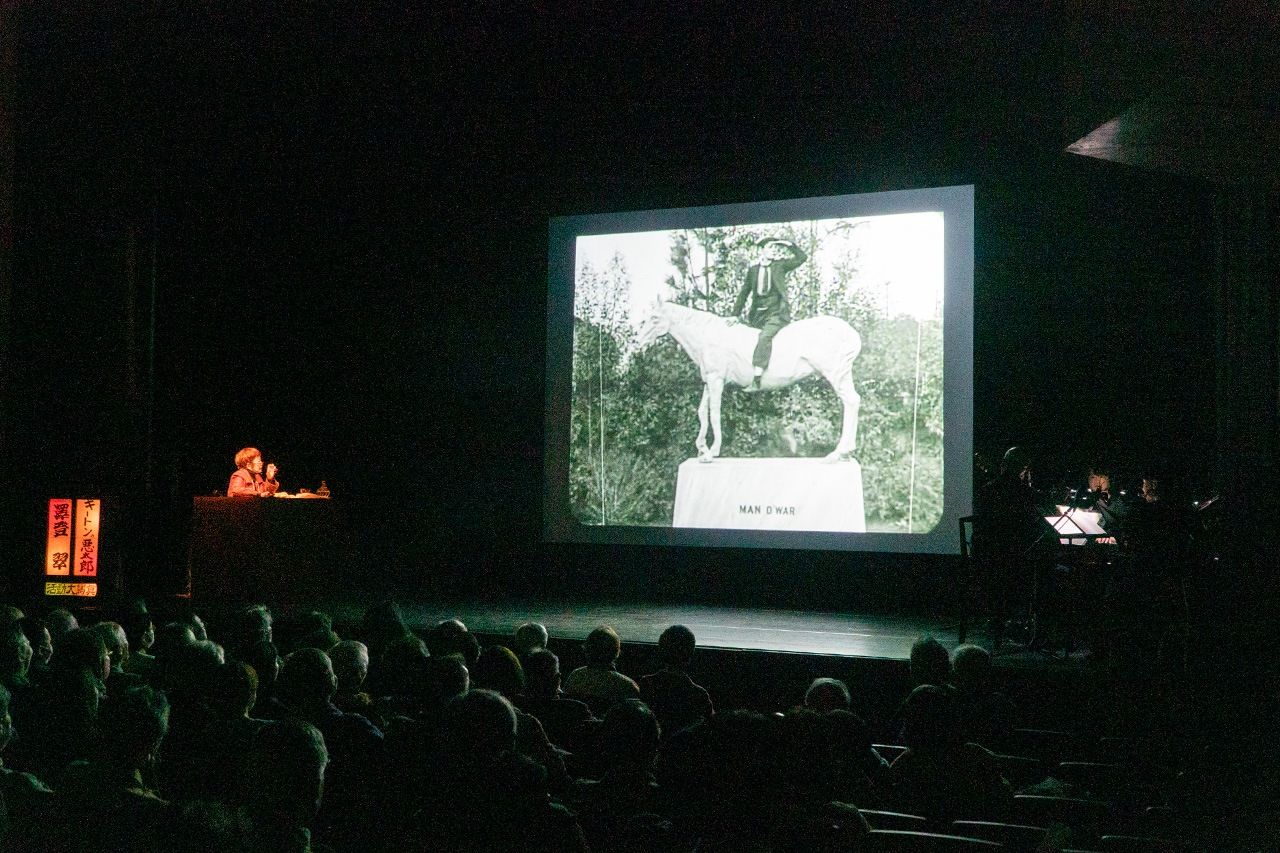

Une prestation inspirée des arts de la parole japonais

Sawato Midori est aujourd’hui une légende dans le monde des récitants. Le 29 décembre 2023, elle s’est produite devant une salle comble au Kinokuniya Hall de Shinjuku, à Tokyo. Au programme, le court métrage de Buster Keaton intitulé Malec l’insaisissable (1921) et le long métrage L’Heure suprême (1927), de Frank Borzage, qui avait remporté plusieurs oscars à la toute première cérémonie des Academy Awards de 1929.

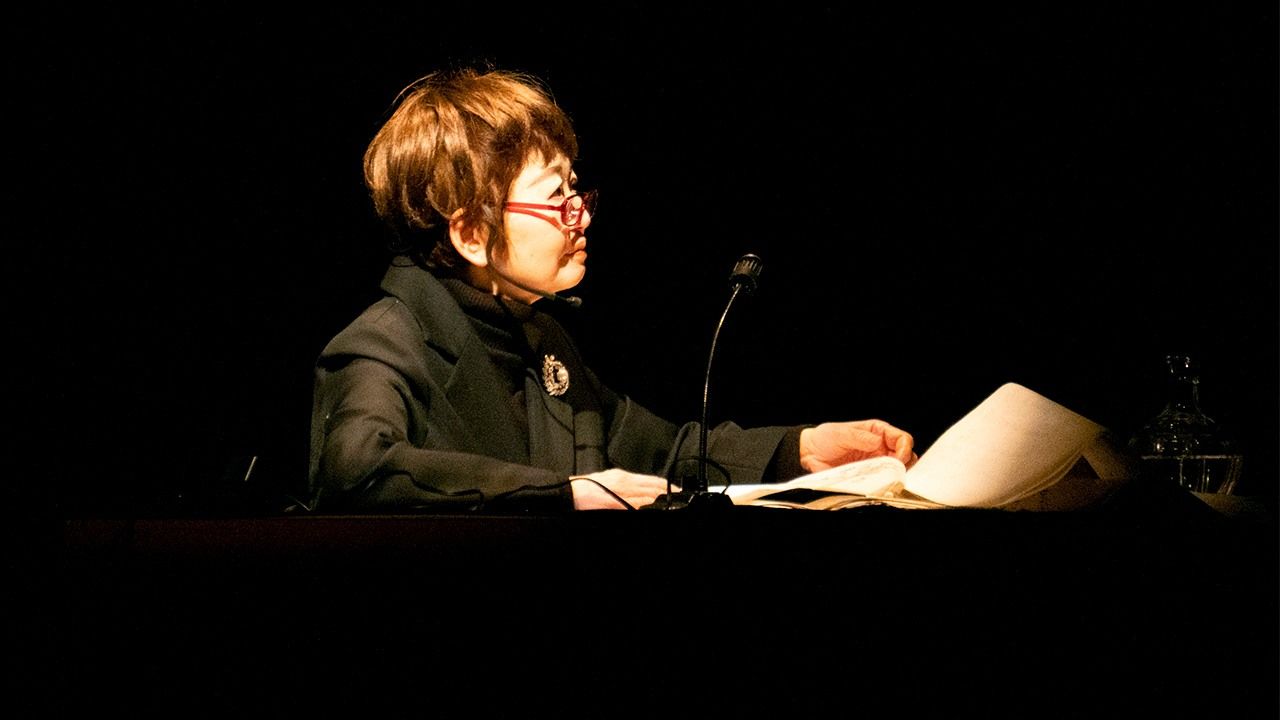

Sawato est assise à son pupitre, côté jardin. Quand le noir se fait, la projection commence et sa voix résonne dans toute la salle.

Elle module sa voix, ménage ses effets, joue de la respiration pour incarner ces nombreux personnages, elle prête à voix à un jeune homme rusé mais sympathique ou à une héroïne se démenant malgré son extrême pauvreté, elle est aussi une sœur mal intentionnée, un couple d’âge moyen assez fortuné ou un vieux chauffeur de taxi. Entre deux répliques, elle commente les scènes en experte.

Le travail du conteur diffère grandement de celui d’un doubleur. Comme elle l’explique pendant l’interview, « Ceux qui doublent les acteurs ne font que dire les dialogues, quand les récitants racontent l’ensemble du film, jouent les dialogues et commentent chaque scène. »

Elle pense que pour comprendre cet art du récitant, il faut se pencher sur les arts de la scène japonais, regarder du côté du théâtre de marionnettes (bunraku) puisque là aussi le récitant joue tous les rôles et assure la narration au son du shamisen (luth japonais à trois cordes), mais penser également à ces conteurs d’exception de sont les artistes de rakugo.

Sawato Midori est une légende dans le monde des benshi.

« Quand les films muets occidentaux sont arrivés, le Japon disposait déjà de ses propres arts de la parole », explique Sawato. Les directeurs de salle ont dû se dire : « Nous avons besoin de quelqu’un pour expliquer ce qui se passe à l’écran et jouer les dialogues. Et nous devons faire en sorte que ce soit intéressant et que les spectateurs passent un bon moment. » C’est ainsi que des films ont fini par être projetés sous l’égide d’un récitant et de musiciens exerçant chacun leur son art, assis de chaque côté de l’écran.

Une fascination pour le cinéma

Pourtant Sawato est née après cet âge d’or des récitants. Qu’est-ce qui a pu l’attirer vers cette profession déjà sur le déclin ?

Grâce à son père et son grand-père, tous deux bibliophiles, elle grandit entourée de livres. À force d’être plongée dans les récits, elle se plaît à imaginer la suite des histoires et à les raconter à ses amis. Elle va souvent au théâtre avec ses parents et entre au club de théâtre de son collège et de son lycée.

Cinéphile, les films étrangers la passionnent. Adolescente, elle est une spectatrice assidue d’émissions comme « Les Chefs-d’œuvre des petits et grands écrans » (Terebi meigaza) diffusées sur la chaîne Fuji Television.

« Les films en noir et blanc des années 1930 réalisés en France, en Italie et en Allemagne me passionnaient. Certes j’étais fascinée par ce que j’y voyais des cultures et sociétés non japonaises, mais j’étais aussi sous le charme des actrices sublimes apparaissant à l’écran. Michèle Morgan et Marie Bell sont magnifiques, n’est-ce pas ? Les films étrangers me comblaient, j’y trouvais tout ce que j’aimais. »

Peut-être rêvait-elle aussi de devenir une de ces merveilleuses actrices. Elle savait surtout que ses parents s’y opposeraient. Après l’université, une fois son diplôme en poche, elle commence à travailler à temps partiel dans une maison d’édition comme assistante éditoriale, mais elle comprend que ce n’est pas ce qu’elle veut faire et démissionne bientôt.

Sawato Midori côté jardin à l’œuvre pendant une projection au Kinokuniya Hall.

À la rencontre du maître

Un jour, dans un journal, elle lit qu’un cinéma de Shibuya donne le film muet de Mizoguchi Kenji intitulé « Le Fil blanc de la cascade » (Taki no shiraito), le scenario est tiré d’un récit d’Izumi Kyôka.

« La scène finale se passe au tribunal, Shiraito est jugée pour le meurtre qu’elle a commis. Quand le procureur apparaît, elle comprend qu’il n’est autre que son ancien amant, c’est pour lui qu’elle a commis l’irréparable, pour lui payer ses études de droit. Ironie du sort, il doit juger sa bienfaitrice. Quand elle le regarde, on lit dans ses yeux toute sa résignation, elle est prête à affronter la mort. »

Certes l’histoire est dramatique mais tout la captive dans ce film muet, du jeu des acteurs, à la mise en scène en passant surtout par cet art du récit. C’est son premier film, c’est aussi sa toute première rencontre avec Matsuda Shunsui, qui deviendra ensuite son mentor.

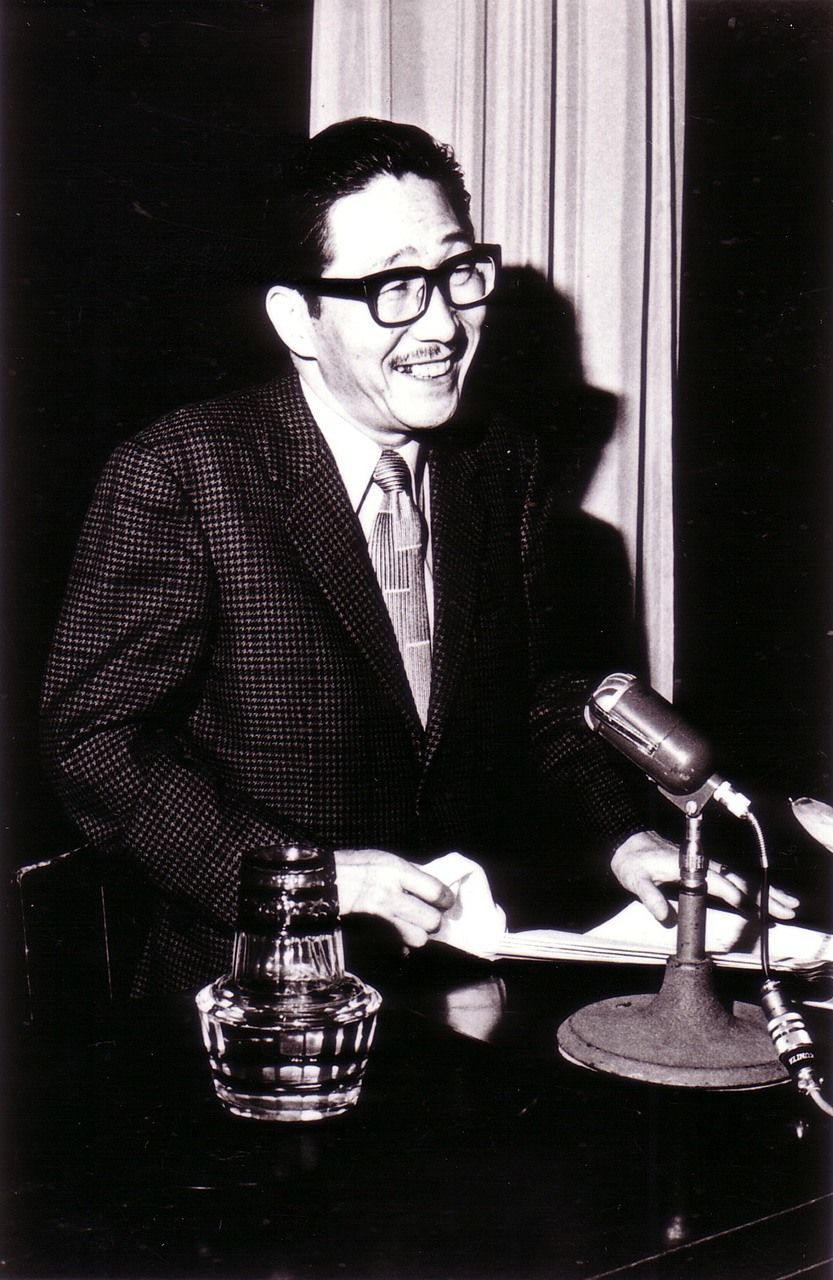

Matsuda Shunsui (photo avec l’aimable autorisation de Matsuda Film Productions)

Sawato raconte : « J’ai été immédiatement attirée par le monde des récitants, étonnée par leur capacité à rendre les cœurs féminins comme masculins, passant de la narration aux dialogues, du murmure à la voix de stentor. Tout cohabitait harmonieusement, les images, la musique, la voix, c’était passionnant et irrésistible. » Bouleversée par cette découverte, elle se rapproche de Matsuda et insiste pour qu’il la prenne comme disciple.

Le nom de Matsuda Shunsui est resté dans les mémoires car il est un des tout derniers récitants du cinéma muet. Né en 1925, deux ans avant la sortie de The Jazz Singer (Le Chanteur de jazz, 1927, États-Unis) le premier film parlant jamais diffusé, il s’initie à l’art de la narration alors qu’il n’a que six ans et travaille comme conteur pour les mélodrames de Nikkatsu, la grande société de production de films. Au fil de sa longue carrière, il aura non seulement donné sa voix, mais aussi œuvré après guerre pour la préservation des films muets japonais. En 1952, il fonde la société Matsuda Film Productions, qui est aujourd’hui la maison de production de Sawato et d’autres récitants encore en exercice.

Fascinée par la personnalité de Matsuda, ainsi que par ses talents de narrateur, elle dit souvent de lui qu’il est l’archétype du « edokko chaleureux », une sorte de Titi de Tokyo ayant de la gouaille. « On sentait son côté gars de Tokyo dans chacun de ses phrasés. La musicalité et sa prosodie étaient incroyables, comme du miel dans les oreilles. Je me disais que cela me prendrait des années pour atteindre cette maîtrise. »

Sawato Midori est aux côtés de Matsuda Shunsui, peu de temps après qu’il l’a prise comme disciple. (Photo avec l’aimable autorisation de Matsuda Film Productions)