我的臺灣研究人生:邁向政治研究之前的曲折道路──抵抗再次遇見的「知識真空」之引力

政治外交 臺灣香港- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

抵抗再次遇見的「知識真空」之引力

1980年2月到3月間的第二次訪臺,那次經驗對我往後轉向研究臺灣政治,起了很大的作用。在「波麗路」舉行的餐會上,直接感受到剛發生美麗島事件後的社會氛圍(本系列第4回),而在高雄看晚報第一次獲知「林義雄省議員一家被殺事件」時大受衝擊,以及從葉石濤的談吐間感受到「臺灣現代史的豐饒原野」的存在(本系列第5回)等等,這些經歷讓我與1970年代初期──當時開始對「臺灣」感興趣,打開了自己的「臺灣」開關──的狀況一樣,重新讓人感知到那個將我纏住的「知識真空」仍然存在。

雖說如此,但也並非直接轉向,立即一頭陷入當代的臺灣政治研究。一旦回憶過去,許多故事更上心頭。因為有些事情而不得不抵抗那個「真空」的引力。在二度訪臺之後,1980年的秋天和1983年春天,我沒有前往臺灣,而是去了中國。前一段旅程,因收到當時所屬單位(東京大學教養學部)的教授請託,擔任日本政府總理府派遣訪中青年團的團長,以「通譯」的身份隨行。對我而言,那剛好是1970年以來相隔10年的中國訪問。而後一段旅程,我則是以日本學術振興會的派遣研究員身份,在廈門大學待了3個月之久。擔任「通譯」時,我的中文會話能力還有點不自然,但在廈門的3個月,終於進步到勉強可以使用無礙的程度。現在回想起來,像這種短期時間,我常常獲准離開工作崗位進行其他事務,實在非常感謝我在那時服務的中文教室的老師們。

坦白說,當時我有點著急,因為大學助手不可能當一輩子。不用等到勸我「反攻大陸」(轉換到中國研究)的那位前輩來告訴我,當時情況其實更加嚴峻,因為1980年春天,我的次子出生。不過我當時能做的只是將以往的研究成果集結成書出版,申請取得博士學位一途而已。

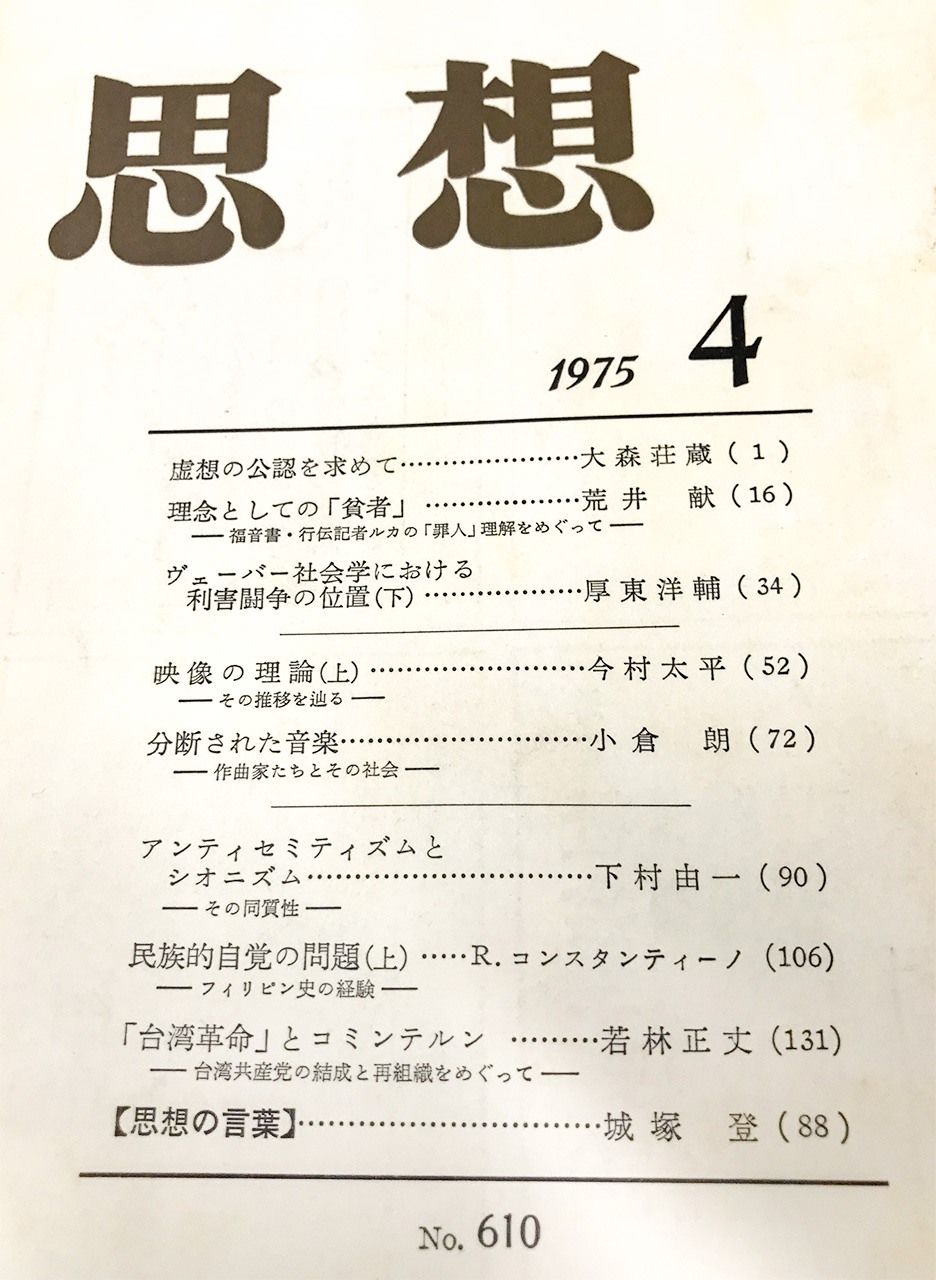

我第一篇以活字印刷的論文是,刊載於1975年雜誌《思想》(岩波書店)4月號的「『臺灣革命』與第三國際――關於臺灣共產黨的成立與重組――」,那是亞洲研究所的戴國煇老師所介紹,囑咐我寫一篇文章介紹碩士論文的核心精髓。雖然文稿被退回兩次,但對撰寫文章來說,是個很好的學習經驗。在位於東京板橋區邊緣的廉價公寓裡收到雜誌時,我和家人都很開心。

完成博士論文,擔任香港總領事館專門調查員,升等為助教授

數年後,曾擔任我碩士論文審查委員的衛藤瀋吉老師,邀我在亞洲政經學會的現代中國叢書裡寫本書,這個邀約實在是場即時雨,讓我非常感激。因此,結束二次訪臺的我與當時在國會圖書館工作的春山明哲先生,共同撰寫了《日本殖民地主義的政治展開 一八九五~一九三四年》一書。其中,春山先生寫了「近代日本的殖民統治和原敬」,這篇論文日後成為關於臺灣殖民地支配的政治史研究中的一大里程碑;而我寫了題為「大正民主與臺灣議會設置請願運動――日本殖民地主義的政治和臺灣抗日運動――」一文,這也是長篇論文。

我的論文書寫關於臺灣殖民地時期的代表性政治運動「臺灣議會設置請願運動」,為了了解東京的帝國議會如何處理從殖民地臺灣所提出的請願,我調閱了請願委員會的紀錄,並以此為主軸,試圖展示在戰後才被命名為「大正民主」的那個時代背景之中,日本帝國當時如何定位這個殖民地住民發起的民權運動。為了準備論文書寫,必須前往國會圖書館調閱帝國議會的議事紀錄,而在前往圖書館期間,每到午休就邀春山先生到食堂一聚,暢談研究相關話題,現在回想起仍是平生一大樂事。

那篇論文之前,我已在戴國煇先生主宰營運的研究會所出版的雜誌《臺灣近現代史研究》第2號(1979年發行)上,發表了「黃呈聰的『待機』之意義――日本統治下臺灣知識人的抗日民族思想――」。若將此論文和其他文章納入,研究領域就從左至右――從臺灣共產黨到穩健派的臺灣議會設置請願運動――涵括了1920年代的殖民地臺灣政治運動,因此我欲將這些文章集結成書,此事也經由戴國煇先生的引介,1983年從研文出版了《臺灣抗日運動省研究》一書。1985年我以此書申請論文博士學位,非常感謝地,我博士課程所屬單位的平野健一郎老師擔任論文主審,順利取得學位。當時我所隸屬的國際關係學程,組織上屬於東京大學的社會學研究科,雖然我的研究並非社會學,卻成為「社會學博士」。

在此之前,我從1985年1月成為日本政府駐香港領事館的專門調查員,所以該年4月起,我和家人開始在香港生活(家族成員增為5名)。因為必須離開工作崗位超過1年,雖然算是停職,但無法歸建,所以實際上是辭職後赴任香港。總之是背水一戰,其實當下也沒有那麼悲壯。關於前往香港赴任一事,據聞是橫濱市立大學的矢吹晋老師所推薦,矢吹老師本身也有專門調查員的經歷,當時以中國觀察員的身份非常活躍。

其後,我們一家人展開了在香港的生活。某日,東京大學中文教室的高橋滿老師打了一通國際電話來,談到選修中文的學生急劇增加,為了因應這個狀況,計畫增加中文老師的名額,因此打算聘用我去任教。很久以後才有人私下告知我,當時在人事聘用會議上,曾有委員說:「此人已經取得博士學位,應該沒有問題。」因此非常順利地決定這個聘任人事案。就這樣,我在1986年3月結束了香港生活,從該年4月起成為了東大教養學部的副教授。以自己的努力加上周圍的鼎力相助,未來的生活終於塵埃落定。

現在回想起來,每個時刻幫助過我的貴人的名字常常浮上心頭。當時只是一心專注在眼前的事,當下是否曾好好地向他們道謝表達心意?模糊的記憶也伴隨著一絲不安襲上心頭,但感激不盡的心情卻是更加濃烈。

緩緩地「進入狀況」

開始進行臺灣政治研究之後,學到中文有個說法是「進入狀況」。政治家就任某個職位不久,尚未暸解該職位的相關情形和背景知識的狀態,會以否定型稱之為「還沒進入狀況」。無法順利轉換到臺灣政治研究上,除了前述的凡間俗世之外,同時主要也是面對現代臺灣,我還無法馬上「進入狀況」的緣故。

不過,我曾借助某些事物來「助跑」加速。先前曾提到過香港的評論家李怡先生所主編的雜誌《九十年代》,我必定閱讀其中關於臺灣的報導和時事評論。這是由於我成為大學助手後,前述的矢吹老師讓我參加他每月舉辦一次的中國相關月刊雜誌閱讀會,我才養成的閱讀這類雜誌的習慣。在閱讀會裡,我負責介紹《九十年代》等雜誌裡的臺灣相關報導。而1980年停留在臺北時,兌換臺幣匯款訂購康寧祥先生的《八十年代》系列雜誌寄至日本,也是受到此研究閱讀會的影響。

那麼是在何時、又是如何「進入狀況」了呢?如前所述,如何抵抗那個我重新感知到的、圍繞在臺灣現代史周圍的「真空」引力,卻終究困於其中,我的臺灣政治研究便在於追索此一過程,而1980年代前半,我還很明確地意識到自己在進行的是殖民地時期的歷史研究,因此,進行臺灣政治研究時,事前完全沒有想過應該採取的研究策略、研究方法和研究意識。說得更明白一點,當場只是且戰且走,事實上確實往此方向前進。

現在將那個過程大致整理如下:①「與人會面」;②「現場觀察選舉」;③「閱讀並讀懂關於臺灣政治的新聞」。我認為這一套3個要點逐步完成後,就會「進入狀況」。具體來說,我簡述如下:大概是1982年夏天,在臺灣的政治漩渦之中,開始進行「與人會面」的活動;1983年12月的「增額立法委員選舉」時再次訪臺,開始「現場觀察選舉」;然後在1985年擔任香港總領事館專門調查員的工作業務時,每天藉著閱讀香港‧臺灣的報紙,開始理解臺灣政治的「新聞」的各種各樣的脈絡。

成為「臺灣政治研究者」

但若僅只如此,還不能說是臺灣政治的「研究者」,必須以學術語言論述那些讀懂的新聞及其脈絡。對此我雖然也沒有任何的策略,若有必要的話,就見招拆招,將相關的政治學和社會學用語,「納入」研究論述裡,所謂的「威權主義政治體制」、政治體制的「轉型」、「族群」、「民族主義」、「侍從主義」等等皆是如此。對此,在同一個工作單位的朋友恆川惠市先生──他是我從研究所時期以來的朋友,留學美國後回到日本──從拉丁美洲的研究者轉為比較政治的學者,成為我研究的強力後援。有時我們在交談中,聽他一席話,可以讓我確認自己見招拆招式的研究方式,是否有何不妥之處。

雖然從時間上來說,那是後來才發生的事,但我與臺灣當地的學者之間也開始有所交流。那是在已經能自如地運用前述的各式用語,而非基於政權意識形態的修辭,深入臺灣的現實情況,撰寫的學術論文在台灣學界開始出現的時期。他們幾乎都是與我同世代、從美國留學歸來的少壯學者。某種意義上是理所當然,但還是讓我察覺到,自己蒐集臺灣這些學者針對當時臺灣政治、社會狀況的研究成果,並且消化、吸收,然後在臺灣直接與他們會面、交換意見,這些對我來說都是不可或缺的研究活動。

我對於理論體系的關心和系譜的追求很淡薄。我的臺灣政治研究和政治學‧社會學的訓練之間的關係,如前所述,是在「進入狀況」後,為了沈澱自己的理解,才將必要的專業用語「見招拆招地」納入自己的論述,從理論家的角度來看,或許是一種只取可用之處的實用主義。而且我也沒有想要藉由那些概念所掌握到田野的現實狀況,反映到理論之中的想法。無論是在初期學術訓練的層面,抑或之後實際操作的層面,我都不是一個政治學者。但我認為,自己是以獨有的方式,訓練自己成為區域研究之中的「臺灣政治研究者」。

從下回起,我想好好地回顧自己是如何成為一個「臺灣政治研究者」。

標題圖片:筆者訂購的《八十年代》系列雜誌(筆者攝影)