富士山の文化史

文化 歴史 美術・アート- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本美術の熱心な愛好家であったフランスのエドモン・ド・ゴンクール(Edmond de Goncourt)は1892年2月17日の『日記』のなかで、友人たちといっしょに「フジヤマ」を描いた北斎の版画作品(複数)を鑑賞したと記し、次のような感想を述べている。「わが国の現代の風景画家たち、特にモネが、これらのイメージにどれほど多く負っているか、はかりしれない程だ」("on ne sait pas assez ce que nos paysagistes contemporains ont emprunté a ces images, surtout monet,")。 実際、印象派の画家たちを熱狂させた日本の浮世絵版画のなかでも、北斎の『富獄三十六景』のシリーズは最もよく知られたものであり、その影響も大きかった。後に、クロード・ドビュッシーが交響詩『海』を作曲した時、楽譜の表紙絵に用いた波の図も、同じシリーズのなかでの「神奈川沖浪裏」から取られたものであった。

『富獄三十六景』連作は、時に画面いっぱいに堂々たる山容を描き出し、時に江戸の町並みの彼方に遠望される富士を描くなど、さまざまに工夫をこらした卓抜な構図によって、当初から大きな評判を呼んだ。だが北斎は、それだけでは満足せず、さらに10図を追加して、総計46点の作品にまとめ上げた。それに続けて、新たに100点の富士図を集めた冊子本形式の『富獄百景』全3巻も残している。それ以外にも、富士山の登場して来る北斎作品は少なくない。肉筆画では、重要文化財に指定されている『潮干狩図』に、海辺で潮干狩りに興ずる人々の背景に雪をいただく富士の秀麗な姿が見えるし、90年におよぶ彼の長い生涯の最後の年に描かれた1点は『富士越龍』の絵であった。旺盛な創作意欲に恵まれたこの天才画家は、生涯を通じて富士に憑かれていたと言ってもよい。

描かれた富士山

だがそれは、ひとり北斎だけにかぎられたことではなかった。おそらく江戸時代の著名な画家で、何らかの意味で富士に因んだ作品を残さなかった者はほとんどいないと言っても過言ではないであろう。屏風絵、襖絵、掛け軸、画巻から、信仰の対象である参詣曼陀羅や登山のための案内図、さらには衣裳の模様や日常の什器、調度などの工芸品の装飾も含めて、無数の富士の図が描かれた。

このような傾向は、広く一般の庶民のあいだで愛好された浮世絵の世界において特に顕著である。富士信仰や富士登山の大衆化にともなって増大してきた需要に応えるために、多くの浮世絵師たちが直接富士を主題とした刊本や版画の制作に励んだ。北斎と並ぶ風景画の巨匠広重もその1人である。彼は北斎に対抗するという意気込みで、冊子本形式の『富士百図』の刊行を企てている。この計画は、20図を収めた初編1巻を上梓しただけで終わってしまったが、同じく北斎に倣った『富士三十六景』は、2種類のシリーズを残している。また、広重の代表作として名高い『東海道五十三次』シリーズや最晩年の傑作『名所江戸百景』シリーズにも、しばしば富士の姿が登場することは、広く知られている通りである。これらの浮世絵は、単に鑑賞のためばかりでなく、江戸見物や旅の思い出、あるいは土産物として大量に出版されたが、その事実は、富士山が人々にとってきわめて親しい存在であったことを雄弁に物語っている。

もちろん、日本列島のほぼ中央にあって、どの山よりもひときわ高く、荘厳なまでの美しさを見せる富士山は、遠く古代の昔から日本人にとって賛嘆と敬意の対象であった。すでに『万葉集』のなかに、「天地の 別れし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる 富士の高嶺……」と歌い始めた山部赤人の有名な長歌をはじめ、富士を讃える歌がいくつも収められているし、その後も、和歌や物語のなかで富士はしばしば言及されている。絵画の領域では、現存する最も古い作例は、11世紀中頃に描かれた『聖徳太子絵伝』で、これは、太子が甲斐の国(現在の山梨県)から献上された黒い馬に乗って富士山の頂上まで駆け登ったという伝説を絵画にしたものである。このエピソードは、太子信仰の拡がりとともに広く語り伝えられ、その後繰り返し描かれた多くの太子の絵伝のなかに必ず登場してきて、富士の姿を人々に印象づけるのに貢献した。また鎌倉時代には、念仏宗を拡めるために諸国を巡り歩いた一遍上人の事蹟を描いた『遊行上人縁起絵』などが、富士の姿を伝えている。そのほかにも、単独で富士山を描き出した作品は少なくない。

秦致貞『綾本著色聖徳太子絵伝』(東京国立博物館蔵)

秦致貞『綾本著色聖徳太子絵伝』(東京国立博物館蔵)

しかし、江戸時代になってから、富士山と日本人の関係は大きく変化した。北斎や広重の例に見られるように、富士山は一般庶民のあいだで、きわめて身近な、親しみ易い存在となったからである。そのことは、江戸の町が徳川幕府の所在地として、急速に発展したことと当然無縁ではない。

江戸の町と富士山

かつて奈良や京都が日本の都であった時代には、富士山は、名前はよく知られていたとしても、多くの人々にとっては直接眼にすることのできない遠い国の、いわば現実とは遠い存在であった。だが江戸の町の人々にとってはそうではない。富士山はつねに人々の眼の前にあった。

現在の東京でもよく晴れた日など、高層ビルのあいだに富士の姿が遠望されることがある。現代ではそれはごく稀にしか見られない現象だが、かつては、富士は江戸の人々にとって、はるかに身近な、大きな存在であった。浮世絵師たちが江戸の町とともに描き出した富士山が、しばしば実際にそう見える以上大きく描かれていることは、江戸人のこのような心情を反映している。

15世紀の中葉、まだ鄙びた寒村であったこの地にははじめて江戸城を築いた太田道潅は、自分の居室から富士の霊峰を眺めることを好んで、「わが奄は松原つづき海近く富士の高嶺を軒端にぞ見る」という歌を残している。風流を好んだこの戦国武将にとって、富士山は自分の家のすぐ軒先に見える日常的な風景の一部であった。

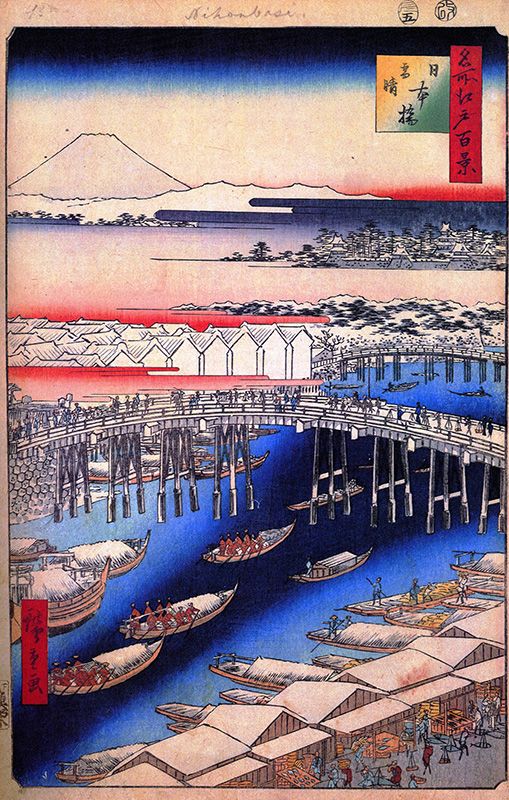

そのことは、江戸の町の人々においても変わらない。広重の『名所江戸百景』は、広重の描いた118点の「名所」に、彼の死後別人の手になる1点を加え、表紙絵とあわせて計120点の「揃い物」として販売されたが、そのなかの19点の作品に、富士の姿がはっきりと描かれている。例えば、春夏秋冬の4部に分類されたこのシリーズの冒頭を飾る「日本橋雪晴」の図では、清冽な雪に覆われた日本橋の情景の彼方に、白く輝く富士の姿が描かれている。江戸下町の中心であった日本橋は、富士を仰ぎ見る絶好の場所とされており、特に年頭の正月3日、この橋の上から「初富士」を拝することは、江戸の人々にとっては重要な年中行事のひとつであった。

また、同じ『百景』のなかの「する賀てふ(するがちょう)」の図では、西欧的遠近法を利用して画面手前から奥へずっと続く町並みのちょうど真上に、町を保護する巨大な笠のような雄大な富士の姿が見える。それは偶然ではなく、まっ直ぐ富士山の方向に向かうように町造りがなされたからである。「駿河町」という地名が、富士山のある駿河の国(現在の静岡県)に由来することは言うまでもない。そのほかにも、「駿河台」とか「富士見町」など、現在も残る富士山に因んだ町名が多く江戸の町に見られることは、富士がきわめて身近な存在であったことをよく物語っているだろう。

実際富士山は、江戸の町からよく見えただけではなく、徳川家康の開府以来の新興都市である江戸の都市計画においても、重要な役割を演じた。もともと日本の都市は、西欧や中国の都城と違って、奈良の平城京、京都の平安京以来、城壁を持たないことを大きな特色としている。町の境界である城壁がないだけではなく、西欧の凱旋門や戦勝柱のような、町のなかで目印となるシンボルとなるような巨大なモニュメントも持たない。日本の都市でランドマークの役割を果たすのは、人工の建造物ではなく、京都の東山がそうであるように、町の外にある山であった。江戸の場合、そのランドマークとなったのは、富士山と北の筑波山である。江戸の都市計画の基本理念となった風水思想によれば、西に街道が開かれるのが良いとされていたが、日本橋を起点とする東海道がまさにその街道にあたり、江戸から見てその目印となったのが富士である。歌舞伎狂言の『鞘当て』のせりふのなかに、「西に富士ヶ根、北には筑波、競ひ比べん伊達小袖」とあるように、江戸の人々は、朝に夕に、誇りと畏敬の念をこめて、富士の姿を仰ぎ見ていたのである。

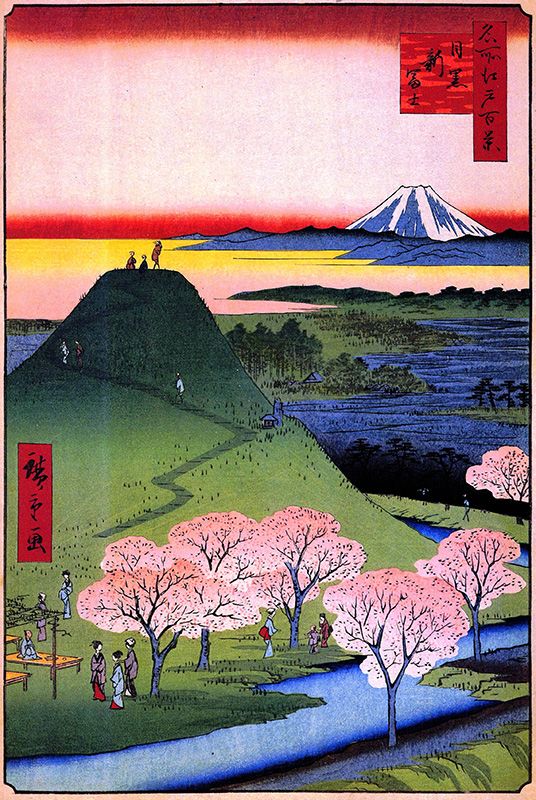

江戸の人々の富士山に対する思い入れの深さは、江戸の町のなかに「富士塚」と呼ばれる小型の富士山そのものをいくつも造り上げてしまったことにもよく表れている。富士信仰の高まりとともに、江戸時代にはさまざまなかたちで富士登山が盛んに行われるようになったが、実際に登山できない人のために、町の中に築いたいわばミニアチュアの富士が「富士塚」である。ミニアチュアといっても例えば広重の『名所江戸百景』のなかの「目黒新富士」の図に描かれている富士塚は、高さが15メートルほどもあり、麓には鳥居を配し、山頂に仙元宮(浅間神社)を祭ってきちんと参道まで整備し、実際に登れるようにできていた。目黒にはもうひとつ、これも広重の『百景』の中に「目黒元不二」と題された図に描かれた同じような富士塚があったが、いずれも多くの参拝客で賑わったという。江戸の町には、この他にも合わせて7つほどの富士塚があり、現在でもその一部は残っているが、富士はまさしく江戸人の生活のなかにまで入り込んでいたのである。

信仰の山

このような富士塚を最初に造ったのは、富士講の仲間の人々である。富士講は、富士への参詣登山を主要な目的として江戸時代に生まれた講(グループ)組織で、登山費用のため一定の金額を積立て、毎年1回、グループのメンバーの3分の1から5分の1程度の人々がまとまって登山し、3年から5年で全員の登山が完了するというのが通常の仕組みであった。登山といっても信仰のためであるから、参加者はまず麓の浅間神社にお参りし、沐浴して身を清めた後、白衣の行者姿で登頂し、山頂の神社に参詣する。参詣の後では、別のルートを辿って下山し、麓の町で宴会に興じるというのが通例であった。1回に登山する仲間は20人から30人程度で、専門の案内人がつき、旅程や宿泊施設も決められていたというから、今日のパック旅行に近いものと言ってよいであろう。

この富士講は、登山以外にも、病気平癒のための加持祈祷をしたり、災難よけの護符を頒布したりして大いに人気を集め、信仰の拡大を恐れた幕府のたびたびの禁令にもかかわらず次第に増大し、一時期は江戸市中に八百八講を数えるほどであったという。信仰対象としての富士山は、それほどまで江戸の人々にとって親しいものだったのである。

もともと日本では、古くから山岳信仰が盛んで、山そのものを御神体として拝したり、修験道の行者の修行の場として山に特別の霊力を認める例が日本の各地に見られるが、富士山も遠い古代以来、霊山として人々の崇敬の対象であった。

富士山がよく見える富士宮市に残る縄文時代のある遺跡は、富士を遙拝するための聖所であったろうと推定されているし、『万葉集』に収められた富士を讃える長歌の中で、高橋蟲麿は「日の本の 大和の国の 鎮(しずめ)とも 座(いま)す神かも」と歌い上げた。つまり、当時の日本全体を守護する神の山だというのである。

また、日本の修験道の開祖として名高い役行者(えんのぎょうじゃ)は、伊豆に流されていた時、毎夜富士の山頂に登って修行を重ねたと『日本霊異記』は伝えている。このような伝説は、先に触れた聖徳太子の騎馬登頂の伝説などとともに、富士を特別に神秘的な存在と見る人々の思いを物語っていよう。

9世紀に都良香(みやこのよしか)が書いた『富士山記』には、富士は神仙たちが集まり遊ぶ山であり、貞観17(875)年11月の祭りの日には、山頂で白衣の美女2人の舞う姿が見られたと記されている。この頃にはすでに、富士は火山の神浅間(あさま)の宿る山という信仰が広まり、遙拝所として浅間(せんげん)神社も建てられていた。現在は休火山である富士山も、歴史の上ではしばしば噴火を繰り返したことが記録されているが、天空に黒い噴煙を吹き上げ、時に「御神火」と呼ばれる炎を燃え上がらせる姿は、富士の持つ底知れぬ威力をいっそう強く人々に感じさせたことであろう。

日本で最も古い物語とされる『竹取物語』でも、最後の結末のところに、月の都に帰ったかぐや姫が残していった「不死の薬」を時の帝の命令で最も天に近い山の頂上で燃やす話が語られており、それ故にこの山が「不死の山」と呼ばれ、つねに黒い煙を上げていると述べられている。「富士山」の名前の由来についてのこの説明があたっているかどうかは別として、そこには実際に火を噴く山を畏敬の念をこめて眺めていた人々の実感が反映している。11世紀の中頃に書かれた『更級日記』は、その富士の特異な姿を簡潔に描写している。「その山のさま、いと世に見えぬさまなり……。山のいただきの少し平らぎたるより、煙は立ちのぼる。夕暮れは火のもえ立つも見ゆ」。

「竹取物語 貼交屏風」より『天人の迎え、かぐや姫の昇天』(立教大学図書館蔵)

「竹取物語 貼交屏風」より『天人の迎え、かぐや姫の昇天』(立教大学図書館蔵)

この御神火を見事に造形化した例に、豊臣秀吉が愛用したと伝えられる羅紗の陣羽織がある。これは、背面いっぱいに堂々たる富士の姿を表わし、上部に渦巻状の御神火、下部に水玉模様を配して火の神、水の神を表現した卓抜な構図で、衣装デザインとしてもきわめて新鮮なものである。その他にも、兜、具足、馬の鞍、刀のつば、小柄などの武具に、富士山の模様がしばしば用いられた。もともと富士山の主神である火山の神は女性神と考えられており、その優美な姿は戦場の道具にふさわしくないように思われるが、武将たちが富士模様を好んだ背景には、「富士」が「不死」に通ずるという信仰があったためであろうと思われる。

富士御神火文黒黄羅紗陣羽織(大阪城天守閣蔵、写真複製禁止)

富士御神火文黒黄羅紗陣羽織(大阪城天守閣蔵、写真複製禁止)

実際、富士は日本人のさまざまの信仰を受け入れる山であった。中世の神仏習合の時代には、山頂に仏教のお寺が建てられ、富士山頂に阿弥陀浄土があると説く一派まで登場した。現在残されている富士曼陀羅のなかには、山頂に阿弥陀三尊の姿を描き出したり、「南無阿弥陀仏」の名号を書き記したものがある。しかし江戸時代にはいるとともに、富士山の主神は『古事記』に登場する木花開耶姫(このはなのさくやびめ)であるという信仰が定着し、現在にまで受け継がれている。

また民間信仰では、富士は吉祥のシンボルでもあった。毎年正月2日に見る「初夢」によって1年の吉凶を占うという習俗は今日でも広く行われているが、その時に夢に富士山を見るのが最もめでたい、縁起のよいしるしとされている。

このように、富士信仰には、神道、仏教、道教(修験道)、民間信仰などさまざまの要素が絡み合っているが、それらすべてを通じて、富士は日本人の心と深く結びついているのである。

旅と富士

すでに見てきたように、富士講仲間による参詣登山は信仰の行為であったが、同時にまた、江戸の人々にとっては、日常生活を離れ、往路復路でさまざまの景観を楽しみ、見知らぬ町を訪れて珍しい風物に触れるという観光の旅でもあった。そのことは、江戸時代に盛んになったお伊勢参りや金比羅参りの場合も同様である。伊勢神宮に参詣する人々の数は、18世紀初頭の伊勢山田奉行の幕府への報告などをもとにして算定すると、年間50万から60万人にのぼったという。しかもそれは平常の年のことで、遷宮のある特別な記念の年には、その数倍の数の人々が全国から伊勢の地に集まった。これらの参詣者達を迎えるため、数多くの旅宿、案内所、土産物店が伊勢の地においてはもちろんのこと、途中の宿場の町にも軒を連ねていた。参詣者たちにとっては、伊勢神宮に参拝することが主要な目的であるの言うまでもないが、同時にその機会に、さまざまな土地をめぐり歩くことも大きな魅力であった。実際、お伊勢参りに行くと言えば、誰でも比較的容易に、安全に旅をすることができた。当時の記録によれば、お伊勢参りをする人々のなかに多くの女性や子供たちも含まれていた。

このお伊勢参りにかぎらず、江戸時代には旅はきわめて盛んであった。もちろんそれ以前にも旅をする人がいなかったわけではないし、紀貫之の『土佐日記』(10世紀)や阿仏尼の『十六夜日記』のような優れた旅の文学も残されている。しかし江戸時代になると、参勤交代の制度の確立や商品経済の発達によって人やものが大量に動き廻るようになったこと、また戦乱の時代が終わって長く平和な時期が続き、江戸見物や京見物のような物見遊山の旅が盛んになったこと、それらにともなって街道や宿場の設備が整えられ、飛脚制度の発達で全国的な通信連絡網が整備されたことなどの理由によって、旅をする人々の数は飛躍的に増大した。なかでも人々の往来が一番盛んであったのが、新興都市江戸と京都、大阪を結ぶ主要な幹線路であった東海道である。十返舎一九の『東海道中膝栗毛』(初編は1802年)が爆発的な売れ行きを見せ、広重の『東海道五十三次』シリーズが3種類も刊行されるほど大きな人気を集めたことは、東海道の旅がいかに強く人々の心を捉えていたかを雄弁に物語っている。

東海道の旅では、天気さえよければ、富士の雄大な姿を間近からゆっくり嘆賞することができる。それがまた、旅人たちにとっては大きな楽しみであった。実際この時代に数多く刊行された道中絵図や旅の案内書では、必ず富士の姿を目立つように描き、またその美しさに触れている。現在残されている数多くの旅日記や旅の記録には、富士を讃える記述がしばしば見られるし、旅で見た富士を描き出した絵や、富士を詠んだ和歌や俳句も多く伝えられている。

例えば、旅を好んだ芭蕉は『野ざらし紀行』のなかで、箱根の関を越えた時は雨が降っていて山は雲で覆われていたと記し、

霧しぐれ富士を見ぬ日ぞ面白き

と吟じた。詩人の心のなかには、実際には見ることのできなかった富士の姿がはっきりと映し出されていたと言うべきであろう。また京都の俳人蕪村は、江戸への旅を思い出しながら、

富士ひとつ埋み残して若葉かな

という絵のように鮮やかな名句を残している。

このように、富士を主題とする文学作品や絵画作品が数多く作られて評判を呼んだことは、旅人たちの土産話とともに、富士山のイメージを人々の間に広めるのに大きな役割を果たした。富士山に対する日本人の憧れがいかに強く大きなものであるかは、すでに江戸時代に、日本の各地に「ふるさと富士」がいくつも生まれていることからも明らかである。「ふるさと富士」は、また「擬富士」とも呼ばれているが、富士によく似た山を富士に見立てて、その土地の名を冠した富士と呼ぶ習慣である。例えば青森県の岩木山は「津軽富士」と呼ばれており、鹿児島県の開聞岳は「薩摩富士」として知られている。この「ふるさと富士」は近代になって次第に増えて、今では全国に350もある。土地の人々は、誇りと愛情をこめて自分たちの富士を生み出したのだが、そのことはまた、富士山こそすべての日本人にとって心のふるさとであることを物語るものであろう。

(JAPAN ECHO Vol. 30, No. 1[2003年2月]に英語で掲載された論文”Mount Fuji in Edo Arts and Minds”の日本語版。日本語版の初出は、高階秀爾・田中優子編『江戸への新視点』[新書館/2006年]。)