日本の新聞の行方:膨大な「紙」が支えるマンモス総合産業

経済・ビジネス 社会 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

衝撃的だったワシントン・ポスト紙買収

今年8月、米国の有力紙Washington Post がアマゾンのジェフ・ベゾス氏に売却されるというニュースが話題を集めた。しかし、米国では、Postの売却以前にも、2007年にはWall Street Journal が英国の大衆紙で有名なルパート・マードック率いるNews Corpの傘下に入ったし、このほかLos Angeles Times, Star Tribune, Philadelphia Inquirer など、多くの名門紙も次々に身売りしている。

これに対して、日本では新聞社が吸収合併されたり、倒産したりといったニュースはめったに聞かない。では、日本の新聞産業は安泰なのか。本稿では、日本の新聞産業をめぐるいくつかの特徴や動向を取り上げて、その将来について考察する。

減少続く広告収入に対して、堅調な販売収入

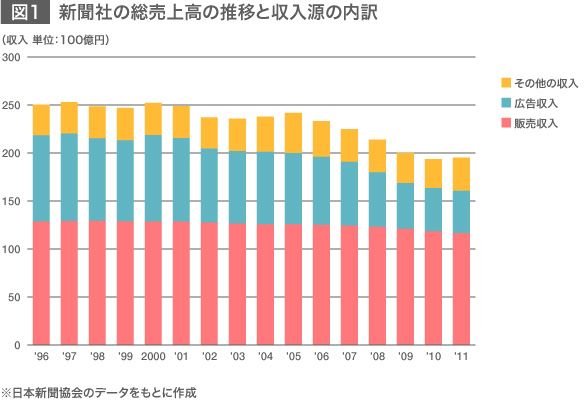

まず、図1が示す売り上げ推移を見てほしい。実際の数字を見ると、海外ほどではないが、やはり産業自体は縮小している。売り上げは、1997年の2兆5294億円をピークに、2011年にはその8割以下に留まっている。

しかし、再び図1を見て明らかなとおり、日本の新聞産業全体の縮小のほとんどは、収入の3割ほどを占める広告収入の減少によるものだ(ちなみに、米国の新聞市場では、広告収入が全体の収入の8割を占める)。他方で、売上収入全体の6割近くを占める販売(大半が定期購読)収入は、微減ではあるものの、堅調だ。2011年の販売収入は、1997年比で9割強を維持している。

個別の新聞社の数字を見ても、その堅調さがうかがえる。日本の最大規模の全国紙である読売新聞は、発行部数が1000万部弱、2位の朝日新聞は800万部弱という数字を発表しているし、日本各地には米国に見られるような、米大手新聞社McClatchyなどオーナー会社の傘下にある「チェーン店」的新聞社は少なく、ほとんどが独立経営の地方新聞社だ。また、これらの地方紙の大半は、県の世帯普及率50%を上回っており、60%以上も珍しくない。

こうして、日本では、リーマン・ショックなどの経済不況による広告収入の落ち込みこそあれ、販売収入はあまり下がっていない。つまり、読者は新聞購読をやめない。では、なぜ、日本人は新聞の購読をやめないのか。

全国販売ネットワークと宅配が育んだ「ライフスタイル」

私は、その大きな理由として、新聞が、単なる情報媒体ではなく、少なくとも一定の年齢以上の日本人の生活に溶け込んだ、ライフスタイルになっているからだと考えている。つまり、日本に暮らす人は、朝起きると、自宅のポストに新聞を取りに行って新聞を読む。さらに、夕方にも新しい新聞が届き、今日一日の出来事に目を通す(ちなみに、夕刊の発行は、地方新聞を中心に減少傾向にあるが)。この、何気ない行為は、もちろん「活字好き」の日本人の嗜好(しこう)の表れという側面もある。しかし、実質的には、全国津々浦々に張り巡らされている新聞宅配網が、日本文化をそのように仕向け、新聞を日本の日常生活に浸透させたといえる。

新聞宅配網は、全国にある約2万件近い新聞販売所とともに整備されている。多くの販売所店主たちは、各自、特定のブランドの新聞と専属契約をして、自分の「テリトリー」を決めて出店し、なるべく多くの定期購読をとりつけることに腐心してきた。また、新聞販売以外に、折込広告という新聞にはさむ大量のチラシの頒布を請け負うことで副収入を膨らませ、契約する新聞社と一心同体となって非常に効率よく新聞販売を行ってきた。

その結果、新聞各社は全国隅々まで販売ネットワークを確立し、今日も発行部数の95%近くが各戸に配達されている。このようなきめ細かい宅配サービスの発達は、世界にも類がなく、例えば、日本と国の規模がほぼ同等で、比較的宅配網が整っているといわれているドイツでも、宅配は新聞市場全体の70%にとどまる。

「義理と人情」、地域社会での細やかなサービスを武器に

一方、日本の新聞は欧州のような政党新聞に出自をもつ政治色の強い「意見紙」という特徴が薄い。多くの場合、各世帯は「うちは代々この新聞だから」「近所の知り合いが専売店を経営しているから」など、人間関係で購読が続いている。

さらに、日本人にとって「新聞」は新聞紙だけでは終わらない。例えば、かつて、日本には「新聞少年」と呼ばれる、新聞販売所に住み込みながら学校に通う人たちが大勢いた。彼・彼女たちは、高等教育を受けるために都市部に出て暮らす地方出身の学生たちが中心で、新聞社は彼らの学費を負担し、生活費を支払い、住む場所を与えるかわりに、新聞配達をさせていた。今日50歳代以上の、特に地方出身者たちにとって、新聞産業は都会での夢をかなえる若者の味方というイメージが強かった。

現在は、若者のアルバイト先が多様化し、学生の新聞配達は90年代に比して4分の1に減ってしまった。そのかわり、新聞販売所は、高齢化が進む過疎地域で、一人暮らしのお年寄りの生活のパトロールや車いすの貸し出し、生活全般を支援する業務を請け負うサービスを始めて、高齢化社会で生きる道を模索している。いずれにしても、日本の新聞産業は、戦後一貫して、ニュース産業にとどまらず、政府や地方自治体では間に合わないきめ細かい福祉サービスの一翼を担ってきた。

こうして、日本の新聞は日本人の日常生活や伝統に根ざしてきた。それだけに地域社会からも信頼され、社会的文脈の中で底堅い「鉄の読者層」を築き上げてきた。

“デジタルネイティブ”世代は「紙」には戻らない

しかし、日本の新聞産業は一見強固な読者層に支えられて安定しているように見えるが、私はその未来は決して楽観できないと考えている。むしろ、現状のビジネスが安定しているだけに、将来の見通しは一層不透明だというところに、今日の特徴がある。

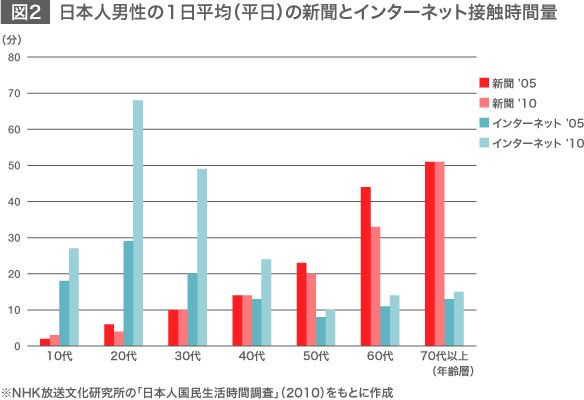

その理由は明確である。日本でも、欧米諸国同様、インターネットや携帯電話の普及が新聞購読者数を頭打ちにしている。私の教えている大学でも、特に一人暮らしの学生たちは、新聞を購読していない割合が高い。若者たちは携帯電話料金を払う用意はあるが、新聞にはお金を出さないようだ。この現象を裏付ける数字として図2を見てもらいたい。

NHK放送文化研究所が2005年と2010年に調査した、男性の1日平均の新聞とインターネット接触時間量である。これによると2010年の20代の男性は新聞に接する時間が1日平均4分しかない。これに対してインターネットには68分も接触している。また、2010年の30代の新聞接触時間は、2005年の20代のころに比べてさほど伸びていない。

少し前までは、若者たちが「就職して経済的に余裕ができ、分別をわきまえた大人」になれば、新聞をとり始めると考えられていた。しかし、この考えは新聞王国の日本でも、もはや通用しない。いまの10代、20代のデジタル環境で育った若者たち―いわゆるデジタルネイティブたち―は、年齢が上がっても、「紙」には戻ってこないという傾向を示唆している。

脱「新聞紙産業」のビジョンはいまだに不透明

若者たちの新聞離れに対して、新聞社側はさまざまな方策を打ち出してはいる。が、どれも決定打とはなっていない。何よりも、現在の日本の新聞経営者たちは無数の販売所を抱えて紙のビジネスに頼り切ってきた手前、デジタル化への移行に非常に注意深く、かつ消極的である。

私は、この間多くの新聞経営幹部に対して、新聞のデジタル化戦略について聞き取り調査を行ってきた。しかし、経営幹部からは一様に次のような答えが返ってくる。「もし今、デジタル化を推進したら、必ず新聞販売店から反発されます。私たちは、販売店を無視できないのです」。

こうして、例えば、1000万部の購読者を誇る読売新聞は、紙を購読しないと有料デジタル版「読売プレミアム」を利用できない。朝日新聞や日本経済新聞も、紙とデジタルをセットでとる「セット価格」を設定し、デジタル版購読のセールスには消極的である。実際、デジタル版のみの購読料金は、紙版とほとんど同じ金額である。他方で、地方新聞社はまだ有料デジタル版を開始していないところが多く、ウェブ版のコンテンツは「紙」を読んでもらうための「導入」機能という位置づけでしかない。

つまり、結論を言えば、日本の「新聞紙産業」は、国内需要をフルに取り込んで成長した典型的内需主導型ビジネスの成功例だ。このビジネスモデルは、ほとんど変更が加えられないまま、今日に至っている。他方で、米国をはじめ他の先進諸国では、倒産や買収などを繰り返して、ビジネスモデルのリニューアルが徐々に進行中だ。

では、日本の「新聞紙産業」のリニューアルはいつ、どのように訪れるだろうか。そして、50年後、21世紀の半ばに入って、新しいデジタルネイティブたちがつくる社会では、「新聞」という媒体は、どのような需要を開拓しているだろうか。

日本の新聞の将来ビジョンは、20世紀の強い成功体験の影に隠れて、いまだ姿を現していない。

(2013年9月20日 記)