トランプ時代における地球温暖化問題の行方

政治・外交 科学 技術- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ドナルド・トランプ新大統領が、国際政治における地球温暖化問題の在り方を一変させてしまうのは確実である。大統領の身も蓋(ふた)もない温暖化論否定の影響は、アメリカが交渉テーブルに出てこないマイナス面にとどまらない。地球温暖化問題の解決に向けた各国の理想主義を引き剥がし、われわれにもう一度、気候変動枠組み条約の成立時にまで戻って考え直すことを強いるものである。

地球温暖化問題の特異性

そもそも自然科学の分野で表立った議論すらなかった地球温暖化の懸念が、なぜ突然、重要な外交課題となり、1992年に国連気候変動枠組み条約として成立したのか。それは一にも二にも、89年11月にベルリンの壁が崩れ、米ソ核戦争の恐れが急速に薄まったからに他ならない。冷戦期とは、米ソ両陣営が最悪時には6万9千発の核弾頭を保有して睨(にら)み合った未曽有の時代であった。同時に両陣営は、核戦争防止のために何重もの国際的な枠組みを築き上げてきた。ところが一瞬にして、これらが不要と見える事態が出現したのである。

この時、国際政治は核戦争の脅威に代わる新しい脅威を必須のものとした。どうも国際政治という空間には「脅威一定の法則」が働いているらしい。考えてみると、核戦争の脅威と温暖化の脅威には似た点がある。第一に地球規模の脅威であり、第二に脅威の実態の把握が困難であり、第三に一国の経済と深く連動している、ことである。こうして地球温暖化問題が、外交課題の順位表を駆け上がってきたのである。

だが、核戦争の脅威と温暖化の脅威が似ているというだけで、これほど壮大な条約がわずか2年半で成立するはずがない。冷戦直後に、地球温暖化を新しい人類共通の課題として高く掲げ、その対策に邁進(まいしん)しようとする国が現れたからである。再統一を目指すドイツである。

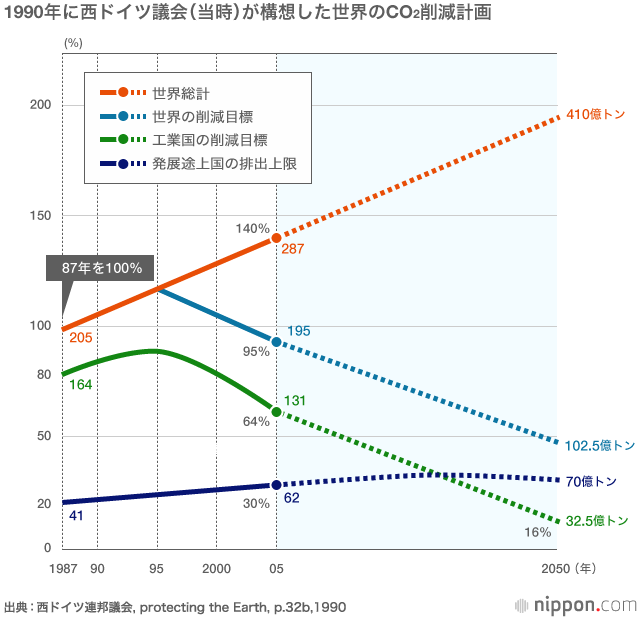

冷静時代、東西に分断されていたドイツは90年10月に再統一を果たすが、これに反対したのが当時のサッチャー英首相であった。第1次と第2次の世界大戦はともにドイツによる欧州覇権という国家的野心が発端だったのであり、フランスも、大ドイツの復活に抵抗を示した。このような近隣諸国の疑念を払拭(ふっしょく)するために、西ドイツ議会は報告書『地球の保護』をまとめ、その国力を新しい脅威である温暖化対策に振り向けることを決定した。加えて、欧州共通通貨の創出のために、最強通貨であるマルクを供出することも約束した。冷戦後の欧州に受け入れられるため、新生ドイツはこれだけの犠牲を払ったのである。これ以降、ドイツはEUの環境外交のエンジンとなった。

こうして成立した気候変動枠組み条約と京都議定書には、陰鬱(いんうつ)な冷戦時代の雰囲気を裏返しにした理想主義が貫いている。その大きな特徴は、第一に人間活動による温暖化の影響がまだ確定していない段階で成立した、予防原則に立脚した史上初の環境条約であること。第二に京都議定書は、事実上の産業活動そのものであるCO2の排出削減を国際法によって義務づける、いわば計画経済を暗黙の前提に置いた、異端の国際合意であったこと。第三に外交スタイルが一新されて、交渉過程が全てオープンになり、議論の基本に環境NGO寄りの価値観が刷り込まれていること、である。

米国との温暖化交渉

このような冷戦後の理想主義は1997年の京都議定書の成立までは辛うじて機能したが、21世紀に入って、世界の経済構造が変わるとともに崩壊した。引き金になったのは、先進国経済の停滞と中国の急成長である。その中にあってアメリカは、常にこの理想主義の枠外にあった。具体的には、京都議定書について議論されているさなかに、米上院外交委員会はバード=ヘーゲル決議を全会一致で採択し、削減義務のある合意は批准しないことを決定した。これは今でも有効である。

2009年の第15回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP15)では、京都議定書の枠組みの延長交渉が破綻したが、これを受けてコペンハーゲン合意をまとめたのがオバマ大統領であった。この時、これが単なる政治声明であるにもかかわらず、削減数値を入れることに頑強に抵抗したのは中国であった。こうして15年に成立したパリ協定は、より高い目標を掲げながら、その対応策は主権国家の決定に委ねて国益の確保を認めるという、ごく一般的な国際合意の形に戻されてしまったのである。具体的には、将来の気温を産業革命前と比べて2度上昇以下に抑えるとする、もはや達成不可能な目標を掲げる一方で、具体策は各国が提出するCO2削減策などの政策パッケージに託されている。

長距離越境大気汚染条約の教訓

トランプ大統領の一撃で、温暖化交渉の過剰な理想主義が露わになった以上、これまで他の環境条約がどのような機能を担ってきたかを知っておく必要がある。その点で参考になるのが、欧州における長距離越境大気汚染条約の経験である。

冷戦の影響をもろに受けていた欧州では、70年代のデタント(緊張緩和)の象徴として、東西をまたいだ大気汚染物質の情報を共有する長距離越境大気汚染条約の交渉が始まり、79年に妥結した。ところがこの年の暮れにソ連がアフガニスタンに侵攻し、東西は一転して緊張に向かった。さらに82年に西ドイツ議会が米国製のパーシングミサイル配備を認めると、ジュネーブで核削減交渉を行っていたソ連代表は席を蹴ってモスクワに帰ってしまった。こうしてキューバ危機以来、最悪の事態となった。しかしその一方で、長距離越境大気汚染条約の批准は進み、83年に発効すると、関係国の外相が祝賀会議のためにジュネーブに集まったのである。つまり、政治的緊張のある地域に別途、環境問題を話し合うテーブルを設け、緊張緩和につなげるのは現代外交の常道なのである。

東アジアの安定と環境協力

2014年秋、オバマ大統領と習近平国家主席は長時間の会談を行ったが、南シナ海問題などで見解の隔たりは大きく、温暖化対策の協力が唯一の成果であった。現在、東アジアにおいて、日米中の三大国間で国際関係の再設定が始まっている。トランプ大統領はまず安倍首相と会談し、安全保障面で日米同盟を再確認した後、懸案である米中間の通商交渉に着手するだろう。新政権の陣容からみて、それは激しく複雑で長期にわたる交渉となることが確実視され、米中間は新しい形の緊張に包まれる恐れがある。

そんな中、この地域での地球環境問題の主導者はいまだ空位にあり、地域の安定を意図した環境問題で新しいテーブルを用意する役割は、自ずと日本に回ってくる。だが悲しいかな日本には、そのために必要な人材と政策研究が恐ろしく貧弱である。環境省は欧州をまねて東アジア酸性雨モニタリングネットワークを運用してきているが、中国の扱いに失敗し、単なるデータ収集機関に封じ込められている。

中国の深刻な大気汚染や河川への排水問題、そしてトランプ政権下で進められるであろう国内炭やシェール資源開発に伴う環境問題の双方を睨みながら、日米中で21世紀型の環境協力の形を考え出すには、多大な知的エネルギーが必要である。だがこの文明論的課題から逃れることはできない。温暖化問題に絞れば、過度の理想主義から決別し、枠組み条約の目的にある「経済開発が持続可能な態様で進行することができるような期間内に達成されるべきだ」という条文に着目して、現実的かつ究極の省エネ社会の実現をめざして、このCO2二大排出国との政策統合のための話し合いを始めるべきなのである。

バナー写真=2016年11月18日、モロッコでCOP22が閉幕。パリ協定詳細、18年決定へ。(新華社/アフロ)