福島の避難指示解除:「復興に向けた節目」には程遠い現実

社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

復興のスタートラインか、困難の始まりか

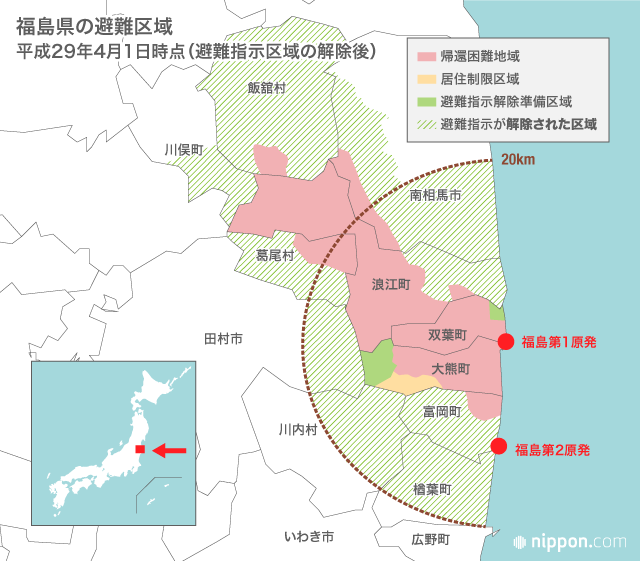

2017年3月31日と4月1日、東京電力福島第1原発の事故による放射能汚染で「避難指示」が出されていた区域のうち、浪江町と飯館村、川俣町、富岡町の4町村で、一部を除き避難指示が解除された。解除対象の住民は約3万2000人。残る避難区域は第1原発が立地する双葉、大熊両町の全域と、近隣5市町村の一部区域となった。

この避難解除を、マスメディアは「大きな節目を迎えた」と報じた。しかし、この「節目を迎えた」という意味は、注意深く捉えると全く逆の2つのニュアンスが込められている。1つは、避難指示解除がふるさとの復興に向けて大きく前進するスタートラインとする意見。もう1つは、筆者の考え方でもあるが、新たな困難が待ち受けているとする意見である。

前者は、主に福島原発災害からの復興を進める国や県など行政からの意見であり、次のような復旧・復興のシナリオを背景にしている。

①広範な放射能汚染に対する避難指示区域の指定、避難者への仮設住宅や損害賠償などの生活支援

②放射能汚染区域の除染

③放射線量の低下に基づく避難指示解除準備

④被災地のインフラ復旧や市町村行政サービスの帰還、医療・福祉・購買施設などの一部再出発

⑤避難指示解除

⑥避難者の帰還

しかし、原発災害から6年間の避難生活を余儀なくされてきた被災者の立場に立って考えると、この「節目」の意味は全く別の捉え方をせざるを得ない。誤解を恐れずに言えば、「避難指示解除」によって「帰還する」被災者も、なお「帰還しない」被災者も、いずれにも新たな困難や不安が待ち受けているからである。

ふるさとに戻りたいという意向の強い高齢者のための医療福祉サービスは未整備であり、農林漁業を再開できるか、買い物の利便性が確保されるか、就労先が確保されるかなどの不安はいまだ払拭(ふっしょく)されていない。原発事故の収束や汚染水処理、汚染物質の仮置き場から中間貯蔵施設への移動などの見通しも、いまだに立っていない。また、避難先で生活を続ける選択をした場合でもさまざまな支援制度が打ち切られようとしている。

2014年から2017年にかけて復興庁と福島県、避難指示区域の各市町村が実施した調査によると、浪江町、富岡町、そして原発立地町である双葉町、大熊町では今後もふるさとに「戻らない」と決めている避難者は50%を超えている。また、これまでに避難指示が解除されて1年以上を経過した区域での住民の帰還率は、田村市を除いて20%以下にとどまっており、帰還の道のりが険しいことを示している。

地域状況の絶えざる検証を

このような困難に直面している中での行政による「避難指示解除」発令は、被災者や被災地に寄り添うという基本的な姿勢に欠けていると言わざるを得ない。「避難指示解除」も、原発災害の被災者・被災地が抱いている不安、今後も予想される困難などを絶えず検証していくことが、これまで以上に必要である。そういう意味での「節目」でもある。

今回の避難解除地域にも、除染作業で出た汚染物質を詰めた膨大な量のフレコンバックが、あちこちにある仮置き場に置かれたままになっている。これらが計画中の「中間貯蔵施設」にいつ搬送されるのかも、いまだに見当がつかない。「避難指示解除」を発令した行政は、住民がこれらのフレコンバックの山と向き合いながら生活を始めることの不安を理解しているのだろうか。

汚染土の再利用実証実験のため仮置き場の敷地内に置かれたフレコンバック。福島県南相馬市。2016年6月11日 土江洋範撮影(毎日新聞社/アフロ)

汚染土の再利用実証実験のため仮置き場の敷地内に置かれたフレコンバック。福島県南相馬市。2016年6月11日 土江洋範撮影(毎日新聞社/アフロ)

福島第1原発から22㎞の距離にある広野町。原発災害後の地域の医療活動は、高野病院でただ1人の常勤医であった高野英男院長が支えていた。しかし、高野院長は16年暮れの火災で亡くなった。病院の存続が危ぶまれた2017年2~3月の2か月間は、東京都内で勤務医をしていた中山祐次郎医師が、常勤医として働くことになった。

彼は2カ月間の診療活動で実感したことを手記として発表(日経ビジネス・オンライン「医師が見た『福島のリアル』」2017年4月6日)。その中で、被災者が避難生活中に命を落とす「震災関連死」の原因として①家族の離別と地域コミュニティの喪失、②医療の連続性の途絶、③環境変化――の3つを挙げている。福島原発災害に起因する「関連死」は今も増え続けている。

「帰りたくても帰れない」:無念とあきらめ

いまだ「帰還困難区域」とされている被災者の不安はさらに深い。浪江町の「帰還困難区域」から避難し、桑折町の仮設住宅に住んでいた佐々木ヤス子さんは、自分の被災体験を『おそろしい放射能の空の下』という90ページ余りの手記にまとめている。佐々木さんはこの中で、「この仮設住宅で死んでは駄目だ。東電(原発事故)の収束が叫ばれているが、私の人生の収束はここでは出来ないと強く思っている」「大震災以後、『がんばれ福島・がんばれ東北』と書かれているのを見ることが多い。しかし、私はどのように頑張ればいいのか、これ以上何を頑張るのか、分からない。教えてください、どうすればいいのですか」と書いている。

最後に彼女に会ったのは2013年春。仮設住宅でお会いした時、浪江の自宅の模型を作っていた。もう戻れないかもしれないと思い、必死で作っていた。それから1カ月ほど後に、入院して84歳で亡くなられたことを知った。入院する時にはその模型を叩き壊したとも聞いた。

桑折町の仮設住宅で、浪江町の自宅模型を作る故佐々木ヤス子さん=2013年(筆者撮影)

桑折町の仮設住宅で、浪江町の自宅模型を作る故佐々木ヤス子さん=2013年(筆者撮影)

その後も、「帰還困難区域」の方々の話を聞く機会が何度もあった。一時帰還した折に自宅を掃除しようにも、中はイノシシなどの被害で荒れ放題。「イノシシを捕獲してくれないか。もしくは、イノシシ侵入防止の工事をしたい」という要望が住民から上がったが、放射線量が高いために引き受ける業者がなかったという。

このようにして、徐々に家に戻る気持ちがなえてきてしまう。「放射能汚染は、地域の歴史・文化・コミュニティを根こそぎ奪ってしまった。それに対する賠償があるわけではない。地域の文化や歴史を取り戻すにはどうしたらいいのか」と嘆く声は、いまだ根強い。

帰還者と避難者、双方への支援が不可欠

「『避難指示解除』イコール『ふるさとへの帰還』」という単線型のシナリオでは、上記のような諸課題を解決する展望は開けない。行政は少なくともふるさとの復旧・復興のシナリオとともに、被災者の生活・生業などへの支援、また今後の見通しや被災者からの要望を丁寧に反映したプログラムを、被災者とともに描いていくべきである。

国や東電が「私たちにお任せください」と、被災直後の情報発信、避難生活の支援、放射能汚染の安全基準作り、除染作業、賠償交渉、生活・生業支援、そして復興計画などにバラバラに取り組んできたことによって生じた亀裂や不安も大きく、被災者に寄り添うことにはなっていない。被災者にとってはそれぞれの行動が密接に結びついている。しかし、現在はそこのギャップを被災者復興の主体となって埋めていくような合意形成プロセスが抜け落ちたままの「避難指示解除」になっている。

「ふるさとの復旧・復興と帰還者の生活・生業再建」のプログラムと「避難者の生活支援」の両方のプログラムを進める複線型シナリオを早急に策定すべきであるし、ふるさとの復興と避難者の生活支援を橋渡しする「二地域居住」を一定期間支援する仕組みを考えてはどうだろうか。例えば、ふるさとの復興や自宅の再建などに取り組める一時滞在型の「ふるさと住宅」の整備をすることも有効ではないかと思う。

バナー写真=福島県富岡町の桜の名所「夜の森」地区のソメイヨシノ。全長2.2キロメートルの桜並木のうち1.9キロは、帰還困難地区(バリケードの奥)に指定され、原則立ち入り禁止。手前300メートルは、避難指示解除後「居住制限区域」のため、日中は自由に入ることができる=2017年4月12日(時事)