「ハーフ」「日本人」を考える(上):結局、何と呼べばいいの?

社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「ハーフ」を巡る議論

大坂なおみ選手の活躍を機に、「ハーフ」を巡る議論がメディアやSNS上で盛んだ。その中で、「ハーフとは何か」「日本人とは何か」という問いが投げ掛けられている。

そもそも「ハーフ」という呼称自体、曖昧な性格を持つ。戦後、メディア空間で生み出された表現だが、当事者が自らのアイデンティティーを示す用語としても使われてきた。肯定的なニュアンスの場合もあれば、否定的もしくは差別用語として捉えられる場合もある。

10月、沖縄の県知事に就任した玉城デニー氏も、2016年の記事で自らに投げられてきた「ハーフ」という呼称について考察し、「呼び方についての根本的な問題は『呼んで区別する・区別されている』差別や蔑視の意識が入り込んだり垣間見えたりすること」と述べている(BLOGOS「容姿一枚」)。

「国籍」「国際結婚」だけでは定義できない

一般的に「ハーフ」はどのような意味で用いられているのだろうか。朝日新聞にはこんな記述がある。「両親のどちらかが外国出身のいわゆる『ハーフ』の子どもは、国内では新生児の50人に1人にあたる年間約2万人が誕生している…」(「『ハーフ』新生児の50人に1人 外国人扱いに戸惑い」/朝日新聞デジタル、2016年11月5日)

また、社会学者のメアリー・アンジェリン・ダアノイ氏も、「日本において一般的に国際結婚によって生まれた子どもたちを指す比喩的な社会的概念を示すもの」と説明している(佐竹眞明・金愛慶編『国際結婚と多文化共生――多文化家族の支援にむけて』/2017年、明石書店)

つまり、「ハーフ」は国際結婚で生まれた子どもというニュアンスで用いられることが多い。厚生労働省の調査によると、「夫妻の一方が外国籍」の婚姻総数は年々増加傾向で、過去10年間では年間平均3万件以上、およそ30組に1組が国際結婚だ。厚労省による出生時の親の国籍数の統計で、日本国籍と外国籍の組み合わせによる子どもの年間出生数が、メディアなどで「ハーフ」の数として伝えられる。

だが、実際には現在日本社会に暮らす「ハーフ」の全体数を把握する統計データはない。

例えば、私がリサーチでインタビューした人や、メディアで自ら発信する当事者の中には、海外へ移住して暮らす日系人(日本国籍もしくは外国籍)と現地の女性の間に生まれ、日本に住むようになって自ら「ハーフ」と名乗る、もしくは周囲から「ハーフ」と呼ばれる場合がある。1990年代の入国管理法改正を機に来日した「日系人」の場合も同様だ。

厚労省の統計では日本で生まれたケースしか想定されていないため、このように海外で生まれて日本に移住してきた多くの「ハーフ」たちの数は示されない。

さらに、沖縄の女性と駐留米兵の間に生まれた私の母のように、法的に「婚姻」という手続きを取らないまま生まれた子どもたちも実際には日本で暮らしており、やはり「ハーフ」と呼ばれる。つまり、一言で「ハーフ」といっても、必ずしも「国籍」や「国際結婚」の条件を基に明確に定義できるわけではない。

また、「ハーフ」であれば必ずこういう経験をする、と単純に説明することもできない。「国籍」の他にも、「出身地」「育った場所」「外見」「親世代の移動の経緯」「文化」「学校教育(公立・私立、インターナショナルスクールなどの違い)」「ジェンダー」「名前」(カタカナ、漢字、ひらがな)などの組み合わせによって、個人の経験やアイデンティティーは多様だ。

このように曖昧な呼称であるが故に、「日本人」「外国人」一体どちらなのか、といった疑問がしばしば浮上する。「ハーフ」という言葉が社会に広く浸透していることもあり、「日本」以外に多様なルーツがある人が自らのアイデンティティーを分かりやすく周囲に説明するために、「あなたは何者か」と迫る周囲に対して、その場しのぎに「ハーフ」を選択する場合もある。

「ダブル」「ミックス」などさまざまな類似表現

現在最も広く使われているのは「ハーフ」だが、多様なルーツの人たちの呼称として、類似表現は複数存在する。

戦後、特に米兵と日本の女性との間に生まれた子どもたちは「混血児」と表現された。以後、支援団体や当事者やメディアなどが以下に挙げるような新たな言葉を生み出してきた。

「国際児」

=支援団体や社会運動、研究者の間でよく用いられる。差別的なニュアンスを持つことが指摘された「混血児」に代わり、特に沖縄の無国籍児童を巡る支援運動や、フィリピンルーツの子ども達への支援活動の中で使用された。

「ダブル」

=二つの言語や文化を持つという意味で用いられる場合が多い。「ハーフ」には「半分である」という否定的なニュアンスがあるという考えから、親の二つのルーツを受け継ぐという肯定的な意味で用いられる。特に90年代の社会運動や映画の上映を機にメディアで広がった。この言葉を肯定的に用いる当事者もいるが、現実に合わないとして批判される場合もある。

「クォーター

」=「ハーフ」の子ども世代に対して用いられる場合が多い。最近では二つ以上のルーツを持つ場合に使われる場合もある。現在進行形でその意味合いが変化し、発話者によって意味も異なる。

「ミックス」

=海外で “mixed race” という表現が頻繁に用いられるため、日本でもしばしば「ミックス」という表現が用いられる。複数のルーツを持つという意味が込められている。ただし、この概念も肯定的に捉えられる場合もあれば、違和感を与える場合もある。

「ジャフリカン」「ブレイジアン」

=「ジャバニーズ」と「アフリカン」の合成語「Jafrican」や、海外で用いられる「ブラック」「アジアン」の合成語「Blasian」が近年しばしば用いられる。

「アメラジアン」

=「アメリカン」「アジアン」の合成語「Amerasian」は、特に沖縄で90年代のフリースクールの社会運動や支援団体により用いられた。元々は戦後に米兵とアジア女性との間に生まれた子どもたちの呼称だった。

「ハパ」

=ハワイ語の「混血」などの意味がある「Hapa」という言葉が日本でも用いられる場合がある。特に、SNSのコミュニティーなどで使用されている。

これらの呼称の表す範囲や、意味の社会的含蓄、政治性と歴史性、そしてその使用目的・用途は多様だ。社会運動で使われてきた言葉は、権利主張の文脈で用いられ、重要な社会的役割を果たしてきた。一方でこうした複雑性は、彼らの存在の捉え難さの一つの要因となっている。

沖縄県宜野湾市の「アメラジアン・スクール・イン・オキナワ」で、日本語と英語による「ダブルの教育」を受けている子どもたち(沖縄復帰30周年を迎えた2002年に撮影/時事)

沖縄県宜野湾市の「アメラジアン・スクール・イン・オキナワ」で、日本語と英語による「ダブルの教育」を受けている子どもたち(沖縄復帰30周年を迎えた2002年に撮影/時事)

戦後の社会背景の変遷と結び付く

上記のさまざまな呼称の誕生や変化は、日本の戦後史と密接に結び付いている。約20年ごとの区分で見てみよう。

1945年〜60年代

:敗戦後、GHQの占領期間が終わると瞬く間にメディアをにぎわせ社会問題化したのが上述の「混血児問題」だ。それまで「混血」を巡る主な社会的関心は、朝鮮半島や台湾、もしくはアイヌ民族などとの「混血」だった。しかし、戦後の「混血児」は、ほとんど全てが米兵と日本の女性との間に生まれた子どもたちを指した。

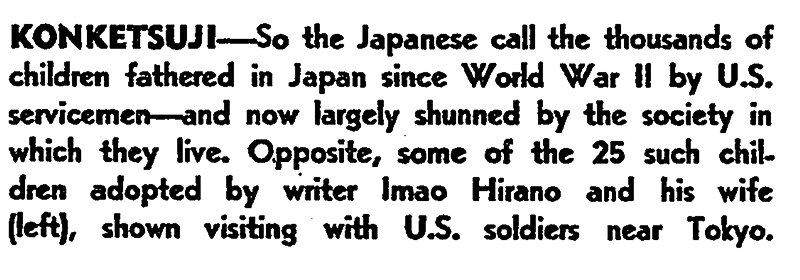

New York Times(1967年4月30日)の「混血児」に関する記事の一部。混血児を養子にするなど支援活動を展開していた仏文学者の平野威馬雄(いまお)氏を紹介している

New York Times(1967年4月30日)の「混血児」に関する記事の一部。混血児を養子にするなど支援活動を展開していた仏文学者の平野威馬雄(いまお)氏を紹介している

この「混血児問題」には、戦後復興期の経済不況や敗戦といったイメージが強く結び付けられていた。しかし、50年代半ば以降、次第に高度経済成長期へと移行していく中で「混血児問題」のメディア報道は減少していく。

また、50年~60年にかけて欧米の文化(テレビドラマ、映画、ファッション、音楽など)が大量に輸入される。オードリー・ヘップバーンやツイッギーらの髪型やファッションの流行なども手伝い、戦後の敵国としての欧米に対するイメージが憧れや豊かさのイメージへと変貌していった。

70年〜80年代:

高度経済成長と欧米文化の影響を土台として、「ハーフ」という呼称がメディアを中心に流通し始める。メディアでは、「混血」「ハーフ」のタレント、芸能人、スポーツ選手の活躍を多く取り上げ始めた。この結果、「ハーフ」には容姿を過度に美化するある種の偏ったイメージも作られた。

1970年~80年代にかけてファッション誌が次々と創刊されるが、これらの雑誌でもハーフの女性イメージが非常に多く用いられている。写真は『JJ 1975年6月創刊号』(光文社)

1970年~80年代にかけてファッション誌が次々と創刊されるが、これらの雑誌でもハーフの女性イメージが非常に多く用いられている。写真は『JJ 1975年6月創刊号』(光文社)

また、この時期には「日本人論」と呼ばれるジャンルが一大流行した。この中では、「日本人」が単一民族としてイメージされることが多かったため、「ハーフ」は「日本人論」の中で見えない存在だった。

一方、この時期の国際結婚の状況を見ると、それまでは男性側が外国人のケースが半数を上回っていたが、75年以降から女性が外国人のケースが過半数を超えた。80年代ごろからアジア女性との国際結婚も大きく増加した。さらにグローバル化が進む中で、さまざまな国のルーツを持つ人と日本人との国際結婚が増える。

90年〜2000年代前半:

これまで主流な呼称として用いられてきた「混血」「ハーフ」に代わって、「国際児」「ダブル」を用いる社会運動が展開される。「日比国際児」「アメラジアン」「在日のダブル」を巡る権利保障運動やコミュニティー活動が活発になった。

また、日本が国際社会でのプレゼンスを高める中で、留学やワーキングホリデー、開発援助、企業の海外進出などを通じて、国際結婚がさらに増加。多様なルーツの子どもたちが日本で育つようになる。

バブル崩壊後の経済危機と深刻化する労働力不足を背景に、90年、入管法が改定され南米から多くの移民が流入する。それに伴い、外国人や外国につながる子どもたちに対する地域レベルでの支援活動も次第に広がっていった。

SNS発信で「可視化」されつつある差別問題

2000年代後半以降、行政が多文化共生に関する取り組みに注力し始めるが、支援の対象は「外国人」であり、受け入れ側は単一の「日本人」イメージとして語られることが多い。そのため日常生活でしばしば差別を経験する「ハーフ」は支援の対象として捉えられなかった。いじめや、就職・結婚差別などを経験する彼らは、自力で対処するしかない状況が続いている。

一方、「ハーフ」の当事者コミュニティーが増大するとともに、自らの経験やアイデンティティーにまつわる問題意識を社会に向けて発信する人たちも増えてきた。特に、情報技術の発展に伴って、当事者によるSNSを通じたメディア・アクティビズムも活性化している。戦後から「不可視化」され続けてきたかれらをめぐる人種差別の問題が次第に可視化されつつある。

これまでは、「ハーフ」といえば、タレントやスポーツ選手のイメージが強かったが、いまの日本社会で暮らすさまざまな当事者たちの経験が語られるようになり、「ハーフ」にまつわるステレオタイプ的な表現やイメージも次第に修正されつつある。

現在、政府が「骨太の方針」で示した外国人受け入れ拡大の議論が盛んだ。その議論で抜け落ちているのは、多くの「ハーフ」が暮らすだけではなく、在日コリアンと呼ばれる人々や、外国籍から帰化した日本国籍の人々など、受け入れ側の「日本」はすでに多様化しているという現実だ。

複雑なものを複雑なままに捉える視点

複数の呼称やその背景を見てきたが、「結局、なんて呼べばいいのか」「要するに『ハーフ』はどのような存在なのか」「どんな経験をしているのか」といった疑問は残る。

だが、他人が誰かのアイデンティティーを一方的に決めつけることはできないし、その必要もない。自らのアイデンティティーを「ダブル」「ハーフ」「ミックス」などと、さまざまな表現を用いて語る背景には、「二つのアイデンティティーのつながりを表現したい」「自分が何者かを相手に分かりやすく表現したい」「自分の複雑さを伝えたい」といったさまざまな意思が反映しているのだ。

「ハーフ」などと呼ばれる人々が置かれた日常の現実を知った上で、目の前にいる人が自分をどのように説明するのか、その複雑さをどのように表現するのかに耳を傾ける姿勢が大切なのだ。カテゴリーに押し込めようとせずに、複雑なものを複雑なままで表現すること。それが、すでに多様化している日本社会の現実を見つめる上で重要な視点だと感じている。

バナー写真:幼い頃の筆者の母(右)とその友だち。撮影地は沖縄(提供:下地 ローレンス吉孝)