森林保護の系譜(下)

社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

官製森林破壊

1950年代半ば以降は、石油、ガスへの燃料転換によって薪(まき)や炭の需要が下がったものの、逆に経済拡大に伴って建築用材やパルプ用原料の需要が急増した。これに対応する目的で林野庁は「拡大造林政策」を打ち出した。ブナ林を伐って、建築用木材として経済的な価値が高く、成長が速いスギやヒノキなどの針葉樹に置き換えれば、将来の木材供給能力が高まるという発想だ。

樹齢100年を超えたブナが広い面積で伐られていった。チェーンソーであれば、直径50センチの木でも5分もあれば切り倒せる。どう考えても造林で次世代の樹木が育つのには間に合わない。結局、拡大造林政策は大失敗に終わった。東北の豪雪地帯では植林した針葉樹は育たなかった。

スギやヒノキなどの針葉樹は、密植することでまっすぐ木が育つ。育つのにつれて間引いて間隔を開けていく。そして材木にしたときに節ができないように、下の方の枝を落とす。これを「間伐」と「枝打ち」という。材として商品価値を高めるための必須の作業だ。

第40回全国育樹祭の式典で、実演された北山杉の枝打ち作業(写真:時事)

第40回全国育樹祭の式典で、実演された北山杉の枝打ち作業(写真:時事)

拡大造林政策は、林野庁の主導のもとに行われた「官製の森林破壊」にほかならなかった。このときに、林業関係者から「ブナ征伐」という言葉が盛んに聞かれた。この結果、1954 年当時、全森林に占める人工林の割合は27%に過ぎなかったのが、85年には44%を超えた。

この間に1700万本とも推定されるブナが「征伐」された。森林面積に占める人工林の割合は、世界全体で約3.5%。日本でいかに植林が急ピッチで進められたのかがわかる。現在、植林した木が手入れの必要な時期を迎えているのに、人手不足から十分な手当てができない。そのまま放置しておくしかない。

木材自由化の失態

森林の恵みは人間の占有物ではない。森林にすむ無数の生き物の生活の場でもある。人工の針葉樹林には餌となる木の実もなく、動物たちは生きていけない。森林破壊は多くの野生生物を道連れにしたが、それを顧みる余裕はなかった。植林の苗や樹皮を食べることができるシカやカモシカが爆発的に増加した。ドングリの代替食を求めてツキノワグマが里に出てくるようになった。

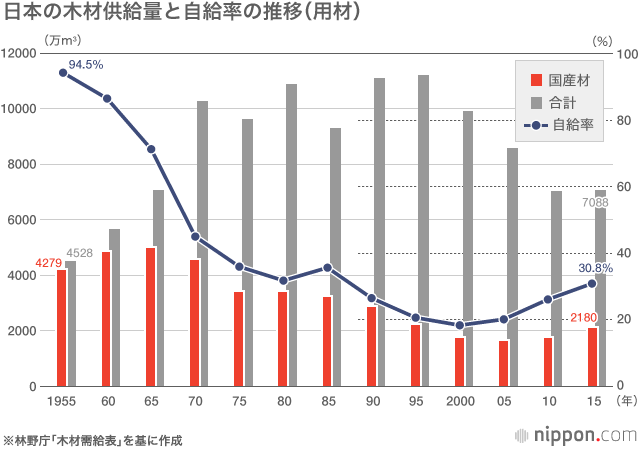

政策の効果が上がらなかった一方で、経済成長で需要が急増して国産材の価格が高騰した。これを抑えるために、1964年には木材の輸入がすべて自由化され、安価な外国の木材が入ってきた。国産材は外材に駆逐されていった。国産材の自給率は50年に90%あったのが、一時は20%を割り込むまでに追い込まれた。

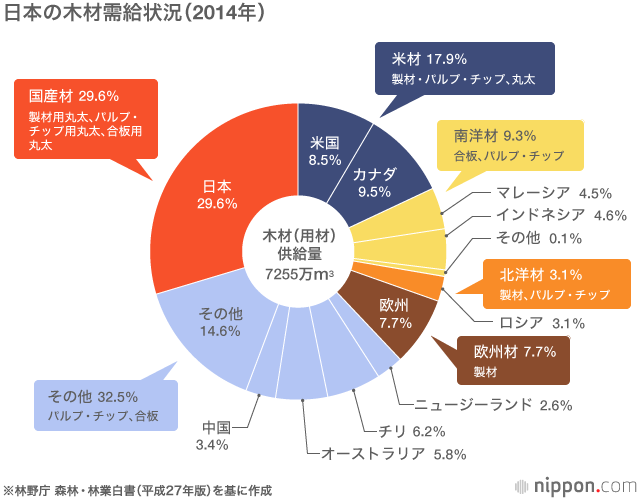

外材の大量輸入は、国内の森林破壊を海外に輸出する結果を招いた。あくなき木材輸入は戦後復興とともにはじまった。まず、60年代にフィリピンの山を伐り尽くすと、次にインドネシア、マレーシアのサバ州やサラワク州、パプアニューギニアへと、新たな産地を求めて移動していった。国際社会から「切り逃げ」と批判されるほど、東南アジアの森林資源を荒廃させる原因をつくった。

林業の衰退

日本の林業産出額は1980年の1兆1582億円をピークに減少をつづけ、2014年には4500億円を下回った。この間、林業従事者は最盛期14万6000人の3分の1にまで減り、手入れされずに荒廃した森林が全国で増えている。台風や集中豪雨のたびに洪水や土砂災害の大きな被害が出るのは、こうした森林破壊によるものだ。

現在、世界的な木材需給の逼迫(ひっぱく)で外国産材は高騰しており、国産材のスギの価格は乱高下しているものの、80年のピーク時から4分の1程度になった。「世界一安い材」と皮肉られている。国産材の供給量はこの10年、横ばい状態だ。拡大造林政策以来、森林組合などの林業事業者の多くは補助金・助成金に依存するようになり、人工林が伐期を迎えている今もこの体質は変わらない。これだけ森林資源が豊かな日本で林業は衰退をつづけている。

ブナの森

ブナ林の衰退は、日本の森林保護運動の引き金になった。ブナ林は北海道南部から鹿児島県まで分布し、日本の天然林面積の17%を占める。日本の温帯林を代表する落葉広葉樹林だ。樹高が約30メートル、胸高直径が1.5メートルに達する。近年では、34の自治体が「市町村の木」に指定しているほど人気がある。この多くは、ブナ林の保護運動をきっかけに指定されたものだ。

ブナ科の落葉高木。特に日本海側のやや高い山地に生える。5月頃に、淡い黄色の花を咲かせる(撮影:姉崎 一馬)

ブナ科の落葉高木。特に日本海側のやや高い山地に生える。5月頃に、淡い黄色の花を咲かせる(撮影:姉崎 一馬)

ブナは「橅」「椈」「桕」などさまざまな漢字があてられるが、「橅」が使われることが多い。これは和製漢字(国字)で、ブナは腐りやすく歩合(木材として活用できる割合)が低いことから「分の無い木」という意味でこの漢字がつくられたという。

ブナは材の木目は美しいが、加工してからの狂いが大きいのが難点とされる。20世紀の後半までキノコ栽培の原木や薪(まき)が主な用途だった。それ以外には、ベニヤ材、玩具材、楽器の鍵盤などに用いられてきた。ブナ材が家具やフローリング材に用いられるようになったのは、加工技術が進んできた近年のことだ。

ブナの保護運動

私のブナとの出会いは、土屋典生(つちや・のりお)と知り合ったことがきっかけだった。彼は東北のブナに魅せられて、厳冬期を除いて山の中でほぼ自給自足に近い生活を送っていた。私が東北の秘境のブナ林を訪ねることができたのは、彼のおかげだ。土屋のところに、朝日連峰のふもとの山形県西川町大井沢にすむマタギの志田忠儀(しだ・ただのり)から緊急の連絡が入ったのは1970年のことだ。

志田は17年に大井沢に生まれ、クマ猟や山菜採りで生活してきた。「最後のマタギ」といわれた。山小屋の管理や遭難救助隊員としても働き、最後はブナ林の保護活動に尽力した。高名な登山家や大学の研究者からもガイドとして頼りにされた。

山形県西川町大井沢にすむマタギの志田忠儀氏(1983年撮影:姉崎 一馬)

山形県西川町大井沢にすむマタギの志田忠儀氏(1983年撮影:姉崎 一馬)

志田の家に泊めてもらい、山の話を聞くのが何よりも楽しみだった。野生動物や森の知識には圧倒された。住民が230人しかいない山里の大井沢には自然博物館があり、収蔵品の大部分は志田が収集したものだ。世界で標本が2つしかない冬虫夏草(キノコの一種)もある。

2016年5月、101歳で亡くなった。その2年前には自叙伝『ラスト・マタギ』(角川書店)を出版した。そのなかで、ブナ林の保護に立ち向かった苦労が語られている。1950年にこの一帯が磐梯朝日国立公園に指定されたころ、「家から一歩外に出れば原生林がうっそうと生い茂り、ブナはいくら伐(き)っても伐り尽くせないと思っていた」という。

地元民は斧とのこぎりで伐採していたから、伐るにも限度があった。そこに、1960年代に入って、チェーンソーを持った林野庁の下請け労働者がやってきて、伐採量はいきなり膨らんだ。わずかな間に、標高1000メートルほどまでが皆伐されてしまった。

林道沿いに少し残し、あとは皆伐されたブナの林(撮影:姉崎 一馬)

林道沿いに少し残し、あとは皆伐されたブナの林(撮影:姉崎 一馬)

山の幸に依存してきた地元民の生活も脅(おびや)かされはじめた。山菜は採れなくなり、クマは餌を求めて里に出没するようになった。伐採の制限を町長に掛けあい、地元の営林署(現・営林管理署)に何度も足を運んだが、のらくらした返答しか返ってこなかった。

志田が私に救援を求めたのはこうした事情があったからだ。ちょうど71年に、全国の85もの団体が集まって「全国自然保護連合」(荒垣秀雄会長)を結成して、運動の全国展開を図っていたころだ。私も連合の裏方をしていた。

結成の会合に参加してこうした動きを知った志田は、その直後に「朝日連峰のブナ等の原生林を守る会」を結成した。私たちもその東京支部を結成して、日本自然保護協会など多くの団体を巻き込んで運動を進めていった。その後も伐採はつづいたが、志田が林野庁長官にまで直談判し、最終的に伐採は76年に止まった。

それまでは、営林署が絶対的な権力を振るう国有林の集落で、地元民が「お上」にたて突くことなど考えられなかった。志田とともに立ち上がった地元の人びとの勇気も忘れるわけにはいかない。

高まる森林伐採反対

森林伐採に反対する運動は全国に広がっていった。1977年には北海道の知床国立公園内の国有林の伐採反対運動に火がついた。町長が全国に呼びかけて、土地を買上げて植林する「100平方メートル運動の森・トラスト」がはじまった。私も「地主」のひとりだ。2010年には、予定地の100%を取得し、計約861ヘクタールに木が植えられた。いずれ森林となって後世へ引き継がれる。

南の九州では、屋久島のスギの保護運動が起きていた。島には樹齢1000年を超えるスギの巨木が点在する。屋久杉の伐採は16世紀に遡(さかのぼ)るほど長い歴史がある。江戸時代には、短冊形に加工した板が屋根材として年貢代わりに出荷された。樹脂分が多く腐りにくい屋久杉は、建築資材として人気が高かった。

林野庁は1957年、屋久杉の立木の伐採を解禁し、木材需要の急増に伴い、60年代から屋久杉の伐採がはじまった。斜面を丸裸にする皆伐方式によって原生林の破壊が進められていった。伐採量がピークに達した66年に、樹齢4000年とも推定される縄文杉が発見され、にわかに脚光を浴びるようになった。

昭和20年代に小杉谷で屋久杉の集材をする作業員たち(写真提供:林野庁屋久島森林生態系保全センター)

昭和20年代に小杉谷で屋久杉の集材をする作業員たち(写真提供:林野庁屋久島森林生態系保全センター)

貴重な巨木が伐り倒されるのに危機感を抱いた地元民や島の出身者たちが、72年に「屋久島を守る会」を結成して保護活動を開始した。しかし、当時の屋久島は伐採が主産業であり、活動は孤立無援で行われた。

ところが、79年には過伐による土砂災害が相次ぎ、80年には石油備蓄基地の建設計画が浮上した。乱開発に対する島民の反発が高まって伐採計画は見直され、国や県も、国立公園区域や保護林の拡大などの保護策を打ち出した。

屋久島の原生林の残る一帯は80年にユネスコの「人間と生物圏計画」の「生物圏保存地域」に、92年には林野庁によって「森林生態系保護地域」に指定された。93年には白神山地とともに日本で最初の世界自然遺産に登録された。2001年になって、屋久杉伐採は幕を閉じることになった。

国民の高い関心

公益財団法人日本自然保護協会は、1949年に結成された「尾瀬保存期成同盟」が前身だ。尾瀬にダムを建設する計画が持ち上がり、尾瀬ヶ原が水没の危機にさらされたとき学者や登山家などが反対に立ち上がった。ダム計画は土地を所有する東京電力が96年に放棄して決着。同盟は51年に「日本自然保護協会」に発展した。

協会の発足以来これまでに、国立公園(多くは国有林を含む)内での破壊や開発を阻止するため関係機関に提出した意見書、要望書などは191件にのぼる。北は利尻礼文サロベツ国立公園内の湿原開発、南は西表石垣国立公園の空港建設や原生林の伐採まで、日本列島の全域にわたる。

この大部分は、地元の反対運動の要請で提出された地域だ。以前なら林野庁の恣意的な運営にまかされていた国有林を、地元民が守るために立ち上がった結果でもある。その意味では、全国各地で多くの人々が保護活動で闘っている証がこの数字にこめられている。同協会自然保護部の志村智子部長は、この間の変化を「国の機関が意見書などを真剣に受け止めてくれるようになったからだ」と評価する一方で、まだ自治体のなかには古い「お上」意識が残っているという。

内閣府は2014年に「国民が自然にについてどの程度関心があるか」の世論調査を実施した。その結果、「非常に関心がある」と「ある程度関心がある」が併せて89.1%という高い率だった。比較する調査は見当たらないが、おそらく国民の9割が自然に関心を抱くのは、世界でも例がないだろう。

バナー写真=世界自然遺産に指定されている屋久島の森(撮影:姉崎 一馬)