「何をしたいのかわからない」という悩み

社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「温度」の低い悩みの急増

近年、「自分が何をしたいのか分からない」「将来どうなりたいのか分からない」という悩みを抱える人が、とても増えてきている。彼らに「好きなこと」や「嫌いなこと」について質問をしてみても、「そういうことをあまり考えたことがないので、よく分からない」という答えが返ってきてしまうことが珍しくない。

少なくとも20~30年前までは、人々の悩みにはもっとある種の「温度」があったように思う。例えば「親に理解してもらえない」「なりたい自分になれなくて、劣等感にさいなまれている」「みんなに認めてもらいたいのに、認めてもらえない」などといった、「得たいものが得られない」という内容が中心だったのだ。そこには共通して、熱い「執着」が認められたのである。

しかし、近年増えてきた悩みには、あまりそのような「温度」が感じられない。なぜこのような変化が生じてしまったのだろうか。

彼らの生育史には、ある共通点が見られる。それは、幼い頃から教育熱心な親の下で、さまざまな習い事や塾に通わされ、その延長線上で今日まで来てしまったという点である。このようにして生きて来た彼らは、進路選択や職業選択を迫られたり、何らかの障害に直面して歩みが止まった時になって初めて、生きるモチベーションの不在に気付くことになる。これは、動力のないトロッコが押された慣性で走っていたものの、レール上にあった小石につまずいて止まってしまったような状態なのだ。

ハングリー・モチベーションの終焉(しゅうえん)

かつて多かった「温度」の高い悩みは、ハングリー・モチベーションが人間を動かしていた時代の産物だったと言えるだろう。ハングリー・モチベーションは、人類が始まってからごく最近に至るまで、われわれの主たる原動力であった。より安全に、より便利に、より豊かに暮らせるように、人々は情熱を傾け、少しずつそれを実現させてきた。しかし、このようなモチベーションは同時に、さまざまな執着、つまり「温度」の高い悩みも生み出していたのだった。

ところが、そのような人類の歩みは、近年になって新たな状況に直面した。先進国を中心として飽食の時代が訪れ、急激な高度情報化が実現され始めたのだ。その結果、人々の生活は便利で快適なものになったが、一方では皮肉にも、生きる目標が見失われ、失速したような状態に陥ったのである。

このようにハングリー・モチベーションが成り立ちにくい現代にあって、人々の悩みは徐々に「生きる意味の喪失」という実存的なテーマにシフトしてきた。人々の悩みの「温度」が低下した現象の背景には、このような事情があったのではないかと考えられるのである。

生まれた時には、もうレールが敷かれている

しかし、ハングリー・モチベーションの時代に生まれ育った親たちは、いまだに慣れ親しんだ価値観から抜けられず、わが子の将来が社会的・経済的に成功するようにと、早期教育に熱を上げることが多い。

実際、私たちの周りにはさまざまな幼児教室や塾が氾濫し、現代の子どもたちの多くは、ビジネスマン顔負けの多忙な日々を送らされている。たまの休日ですらも、しっかりと出来合いのリゾート施設に行く予定が組まれていたりするのだ。その結果、現代の子どもたちには、もはや「空白の時間」と呼べるような時間がないのである。

子どもは本来、暇でつまらない「空白の時間」の中で、遊びを考案したり、さまざまな好奇心を発動させたりする存在である。このような時間がすっかり奪われてしまったことで、子どもたちの生は「受動的」なものに変質させられてしまった。さらに、ゲームやスマホなどの便利なツールが「暇つぶし」として与えられてしまったことによって、子どもたちの「受動的生」はなおのこと加速させられてしまったのだ。

このように、自分が「やりたいのか」「やりたくないのか」を判断する猶予も与えられず、あてがいぶちの習い事や勉強、そして人工的なツールに取り囲まれて育った子どもたちは、次第に自分の心の声を聴くことを諦めてしまう。親から「あなたのためだから」と言われてやらされることに、子どもは反発もできない。そして子どもたちは、単に「好き/嫌い」を言わなくなるだけでなく、それを感じること自体を煩わしく思い、心の声を聞くことをやめてしまうのだ。

このようにして育った人たちは、進路選択や職業選択の局面で「何が好きなのか」「何がやりたいのか」を自分自身に問い掛けてみても、何の答えも返ってこないことに愕然(がくぜん)とする。これはもはや、心理的去勢を施されたに等しい状態なのだ。

「反抗」の大切さ

人間の自我の基本は、「イヤ」を表明することにある。自分を支配しようとしたり、侵襲してくるものに対して、「イヤ」と言ってそれを拒絶すること。これが、独立した存在の証しであり、自分の尊厳を守る出発点なのだ。つまり、自分が自分であるためには、どうしても「反抗」という要素が欠かせないものなのである。

例えば、2〜3歳の幼児に必ず認められる「イヤイヤ期」は、自我の目覚めによって生じる最初の現象だ。親が「食べなさい」と言っても「イヤ!」、「食べちゃダメ」と言っても「イヤ!」と返してくる。これは、「食べたい/食べたくない」ということが問題なのではなく、「指図されたくない」という自我の主張なのである。

「何がしたいのか分からない」という状態から自我を回復させる時にも、この「イヤ」を明らかにしていくことが重要なポイントとなる。心理的に去勢されてしまった状態で、自分に「何が好きか?」「何をやりたいのか?」といきなり問い掛けてみても、「心」は何も答えてはくれない。基本的な意思表明である「イヤ」ですら禁じられている「心」が、都合よく「〜が好き」と答えてくれるはずはないのだ。

このように、「受動的生」から「能動的生」に向かって自我を蘇生させるためには、私たちが美徳として刷り込まれてきた「謙虚さ」「従順さ」「素直さ」といったものを、一度払いのけることが必要になってくる。

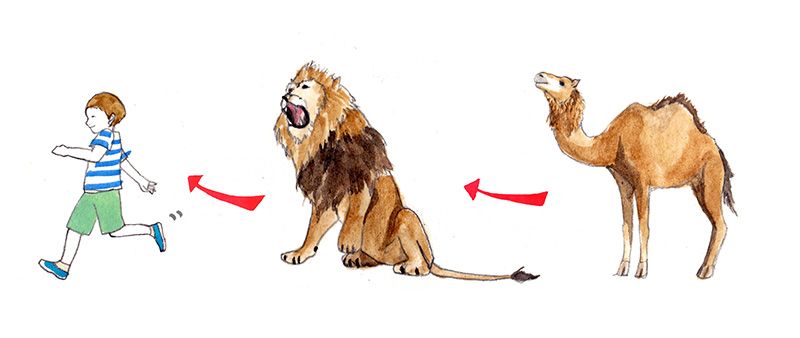

哲学者ニーチェは代表作『ツァラトゥストラ』の中で、人間が成熟していく過程を「駱駝(らくだ)→獅子→小児」という象徴で語っている(第1部「三様の変化」の章)。「駱駝」は、勤勉・従順・敬虔(けいけん)・努力の象徴である。私たちは、ともすればこれが「一人前の社会人」と考えてしまいがちだが、これはまだ「自分」になっていない「受動的生」の状態なのだ。

そこで、この「駱駝」は「獅子」に変身し、これまで自分を支配・監督していた「汝なすべし」という名の「龍」を倒す。「獅子」は「われは欲す」という雄たけびを上げる。そして、この「能動的生」を獲得した「獅子」は、次に「自分」ということへのこだわりをも超克し、純粋性・創造性・遊戯性の象徴である「小児」に変身する。これが、人間の精神が成熟に向かうプロセスなのである。

残念ながら、いまだに従順で勤勉な「駱駝」を養成することを「教育」だと勘違いしている大人たちも少なくない。そんな中で、いつの間にか「受動的生」にむしばまれて自分の「心」の声が聞こえにくくなってしまった時には、「心」が小声で発する「イヤ」に根気よく耳をすまし、そこから徐々に「獅子」の反骨精神を奮い立たせるように持っていくことが必要だ。

それにはまず、何かをする時にそれが「心」の発する「やりたい」なのか、「頭」の命ずる「すべき」なのかを見分けなければならない。そしてもし、それが「頭」の「すべき」によるものだと分かったならば、自分の「心」は果たしてそれをどう思っているのかと問い掛けてみることだ。このように、ちょっとした内面的作業を心掛けることが、長い間ないがしろにされてきた「心」を尊重することなのである。そうすれば、息を潜めていた「心」は必ずや元気を取り戻して、いずれきっぱりと「われは欲す」の中身を教えてくれるようになることだろう。

(毎月一回、4回掲載)

バナー・文中イラスト=オカダミカシリーズ関連記事

第2回:私たちはなぜ「孤独」を恐れるのか?(泉谷 閑示著)第3回:どうして「心の声」が聴こえなくなってしまったのか(泉谷 閑示著)