有罪率99.9%の謎:裁判官、検察官、弁護士はそれぞれの役割を果たしているのか?

社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本の刑事司法は「疑似当事者主義」

——日本の刑事司法はどういった歴史をたどり、現在どのような状況にあるのでしょうか。

村岡 日本の刑事司法は第二次世界大戦後に新憲法を採用した前後で変わっています。大戦前は、天皇主権の大日本帝国憲法に合った、いわばドイツ型の「職権主義」をモデルとしていました。これが大戦後に国民主権の日本国憲法に沿った形で米国法の影響を受け、「当事者主義」へと変化しました。

かなり大きな変化だったのですが、実は表面的なところでは米国の当事者主義を取り入れながらも、戦前の職権主義の思想や伝統という底流は変わらなかった。だから刑事訴訟法の条文の解釈や制度の運用などで、職権主義と当事者主義の理念的対立がいろいろなところで表面化しています。こうした今日の日本の当事者主義が「擬似当事者主義」と言われるゆえんです。

職権主義は「上から目線」の裁判

——職権主義、当事者主義について簡単に説明してください。

村岡 職権主義というのは、お奉行様の「お白洲裁判」のように国家機関である裁判官に訴訟活動の主導権を与え、国家刑罰権を発動するために被告人を断罪するという二面構造です。

これに対して、当事者主義では裁判官は審判者という役割に退いて、訴訟活動を国家の代理人である検察官と、犯人とされる市民とそれを支援する弁護士に委ね、視点を変えた双方の主張と立証によって真実を浮かび上がらせようとするもので、三面構造になります。

村井 現在の日本の法廷では、裁判官が上段にいて、検察官と弁護人が両側に座る。これがいわば戦前とは違う当事者主義の構造ですね。戦前は検察官が裁判官と同じように上段にいて、弁護人と被告人が下にいた。これが法廷の構造としては職権主義。職権主義というのは「上から目線」の裁判です。当事者主義は弾劾する側と弁護する側というのが対等な関係で座り、その両者で議論する。訴訟の形態としては最も妥当なものだろうと考えています。

ただ、「上から目線」の裁判がいいという考えの学者はいないが、当事者同士に徹底して議論させるのではなく、ある程度裁判官が訴訟管理をすべきだという考え方は根強くあります。ただ裁判官によってはいまだに「裁判官は全てお見通しである」とか「法廷に出た時に被告人がうそをついているかどうか、証拠を見なくてもすぐに分かる」という意識があるのも事実です。

問題はらむ疑似当事者主義

村岡 それは、いかに証拠が薄くても私の眼はごまかせない、という意識ですね。

職権主義と当事者主義をミックスした制度、これをどう評価するのかというところで、刑事訴訟法の研究者や実務家の間でかなり意見が分かれています。日本独自に職権主義と当事者主義を融合させた素晴らしい制度だという意見もありますが、本来の当事者主義という考え方からいくと、日本の擬似当事者主義というのは相当問題をはらんでいるのではないかと私は思っています。

例えば、捜査段階では、弁護人の立ち合いを認めない取調室という密室で自白の獲得を目指して行われる取り調べの実態と、これを容認する裁判所という現実があります。また、公判段階では、供述調書に依存した、有罪推定を前提とした審理や裁判官の訴訟指揮に問題が現れています。

生殺与奪の強い権力を持つ検察

——現状の日本の刑事司法でとりわけ問題だと思われる点は何ですか。

村岡 「100人の真犯人を逃しても1人の無辜(むこ)を罰するなかれ」。これは刑事法の鉄則だと言われています。ですが、日本の検察や警察は、有罪者がいればそれは全員処罰する。同時に、1人の無辜も処罰するべきではない。両立するべきだ、というのです。

この両立が問題で、人間がやっているシステムでそうきれいにはいかない。必ず衝突が起こる。どちらの価値を取るかというと、やはり無辜の救済に力点を置かなければならない。でも残念ながら、この考えは検察、警察を含めた司法全体では共有されていません。

一方で、検察は、できるだけいろいろな捜査手法を手に入れて悪人は必ず処罰するとしながら、結果的に6割近くを起訴猶予にしているのも現実で、検察は生殺与奪のものすごい権力を持っているのです。

問われる裁判官の機能不全

——法曹三者がそれぞれの役割を果たして、司法が適切に機能していると言えるのでしょうか?

村井 終局的な問題としては、裁判官の機能不全があると思います。最高裁判所も言っている「疑わしきは被告人の利益に」というのも刑事裁判の鉄則で、裁判官も原則的には認めているところです。その視点で裁判官がちゃんと裁判しているかと考えたときに、疑問のある裁判が結構あります。

もちろんその鉄則に徹してやろうとする裁判官も存在しますが、それが良心的なごく一部の裁判官であると評価せざるを得ない。基本に立って裁判官が機能を発揮してもらいたいと思いますし、それを発揮させるのが弁護人の役割でもあるのです。

弁護人はより一層勉強し、裁判官に耳を傾けさせないといけない。裁判官は検察官の発言ばかりに重きをおかずに、当事者主義的な議論が出来ているかを見ながらかじ取りするのが役割です。それができていないというのが問題なのです。最後のところは、裁判官教育が必要なのだと思います。

被告人に配慮した「ピサの斜塔」の論理

村岡 しばしば日本では「強すぎる検察」、それに対応して「弱すぎる弁護士」と表現されます。当事者主義であれば、本来対等でなければならないのですが、実際には格差がある。

米国などの考え方だと「ピサの斜塔」と言うのですが、これは最初から傾いているものがまっすぐ建っている。そういうふうに、アメリカでは被告人有利に、憲法上いろいろな権利を与え、その被告人が有利になっている姿勢でバランスが取れるのだと考えています。

ですが、日本にはそういう考え方が希薄です。いわば、強すぎる検察と弱すぎる弁護士で秤(はかり)がすでに崩れているのに、裁判所はそれを是正しようしない。そういうこともあって、検察が有利なまま、「99.9%の有罪率」が実現していくわけです。

「精密司法」と裁判官の「検察官恐怖症」

——なぜ、このような高い有罪率になるのでしょうか?

村岡 それはもう検察が有罪確実なものしか起訴しないから、ということになりますね(笑)。日本の場合は検察官が起訴裁量という大変大きな権限を持っていて、有罪立証が可能であってもあえて起訴しないという選択もできる。これはこれで大変意義のある制度なのですが、先ほども言いましたようにおよそ6割が起訴猶予として、検察官のところで処分が決定してしまっている。一方、起訴した事件は、石橋を叩いて渡るぐらい有罪が確実なものに厳選していますから、純金の精度と見まごうばかりの有罪率を誇ることになるのです。

2016年の検察終局処理人員 112万4506人(刑法犯・過失運転致死傷等・特別法犯)

| 起訴 | 31.4% | |

| うち公判請求 | 7.8% | |

| 略式請求 | 23.6% | |

| 不起訴 | 62.4% | |

| うち起訴猶予 | 56.5% | |

| その他の不起訴 | 5.9% | |

| 家庭裁判所送致 | 6.2% |

(注)検察統計年報による

2016年の裁判確定人員 32万488人

| 有罪 | 死刑 | 7人 |

| 無期懲役 | 15人 | |

| 有期懲役・禁錮 | 5万5017人 実刑:2万1043人 全部執行猶予:3万3974人 | |

| 拘留 | 6人 | |

| 罰金 | 26万3099人 | |

| 科料 | 1962人 | |

| 無罪 | 104人 | |

| (その他278人) | ||

(注)検察統計年報による

村井 確かに「精密司法」という考え方で、検察官が事件をかなり絞って起訴をしている。しかし起訴された中でもちろん無罪主張もあるわけです。それに対して、裁判官がきちんと耳を傾けているかというところが問題です。

検察官の権限に対する裁判官の意識について、「検察官恐怖症がある」と告白する裁判官もいます。無罪を出すということが非常に大変だということです。もし無罪判決を出したら、検察側はほぼ間違いなく上訴する。自分が判決を出したものを上訴されてひっくり返される可能性を考えると恐くなるのです。だから裁判官は有罪を書くより無罪を書く方がとても難しくなってしまっています。

有罪率を100%に近づけることへの疑問

——外国の有罪率はどうなのでしょうか。

村岡 だいたいの国は、司法取引を含む制度全体を通してみれば9割を超える有罪率ですが、訴訟という形で有罪無罪が争われるケースになると、けっこう無罪も出ています。外国で日本の99.9%有罪率の話をすると、人間が作り出したシステムの中でその数字が出ること自体がおかしいよ、と言われます。

どの国の検察も、最終的に裁判で有罪無罪を決めるには有罪の見通しが必要ですが、それを限りなく審判者ではない検察のレベルで100%に近づけてしまうということについては、外国の研究者たちは疑問を提起しますね。

極端な例を挙げると、英国には「51%ルール」という考え方があります。それは、陪審で有罪の評決を受ける確率の方が高ければ起訴するという考え方です。しかし、これは日本から見るとあまりにも雑すぎる。「rough justice」と言いますけど、これは文化の違いとしか言いようがありません。

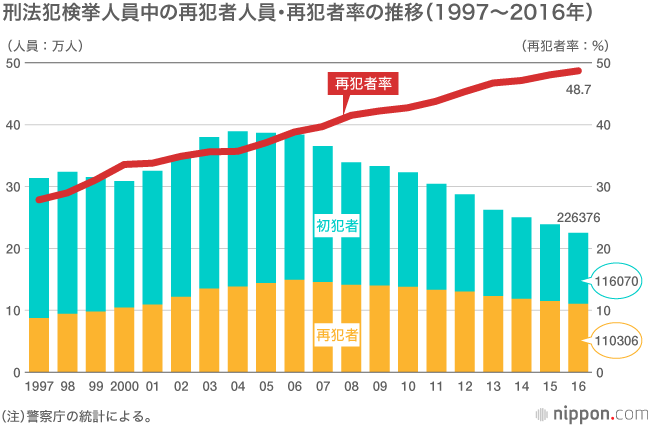

再犯者は年々減少、「再犯者率」は数字のマジック

——次に、日本の刑務所について聞きます。「再犯率」が高いとよく言われますが、実際はどうなのでしょうか。

村井 まず日本のマスコミなどでは「再犯率」が高いという表現が見られますが、「再犯率」は罪を犯した人が再び罪を犯す率で、これは調べられない数字なのです。マスコミなどが「再犯率」と言っているものは、再犯を犯した人が検挙された人の中にどのくらいいるかという数値で、正確には「再犯者率」です。

これは、2016年で48・7%という高い数字が出ているのも事実です。なぜ高くなるかというと、再犯者、初犯者を含めた全体としての犯罪者は減っているのですが、初犯者と比べた場合に再犯者の割合が多いため、相対的に再犯者の率が高くなってしまっているのです。これは数字のマジックです。再犯者は年々減っているのが事実です。

国際的な評価が高い一方、「軍隊的」な日本の刑務所

村岡 犯罪者数も再犯者数も減っているのに、ネガティブな感覚でマスコミは報道していますね。日本の刑務所自体は国際的な評価が高い。社会に戻ってくることを念頭に置いて教育しようとしており、改善プログラムなどで再犯防止のケアをする。他国は犯罪者を塀の向こうに追いやり、まさしく社会から隔離し追放するやり方です。

日本の行刑(矯正)のあり方がフォーカスされるのは良いことですが、一方で問題もあります。日本は非常に細かい規則によって管理します。布団のたたみ方や顔の洗い方まで。他国の刑務所ではこんなルールはありません。これはある種の軍隊式強制で、鋳型に押し込めて秩序を保つ考え方です。そこは国際的に問題視されています。

そして今、日本の刑務所が抱えている最大の問題点は医療です。病気は誰でもなる可能性があるわけですから、刑罰として自由をはく奪される以上に、病気を放置されるというのは収容者にとっては過剰な制裁でしかありません。受刑者が抱く一番の不満です。法務省も問題は認識しており、改善を図ろうとしていますが、解決には至っておりません。

(次回に続く)

文:POWER NEWS、高橋 ユキ

写真:伊ケ崎 忍

バナー写真:那覇地裁の法廷=2018年3月撮影(時事)