【Photos】蜷川実花:時代の最先端をゆく斬新なイメージを追い求める表現者

Images 美術・アート デザイン ファッション 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

蜷川実花

蜷川実花について語る時には、どうしてもその出自が話題になる。父が国際的にも名前の知られた演出家の蜷川幸雄で、母が女優の真山知子、従姉(いとこ)の蜷川有紀や蜷川みほも女優という家系は、やはりかなり特殊な家庭環境と言うべきだろう。

ごく身近に著名な表現者がいる家で育ったことは、やはり彼女にとって大きな意味を持っていた。それはポジティブなだけではなく、大きなプレッシャーとしてのし掛かってくることもあったはずだ。しかし蜷川はむしろそれを弾みにして、写真の世界に飛び込んでいく。写真制作のプロセスに、父や母から受け継いだ演劇的な想像力を見事に活(い)かしていったのだ。かつて彼女は「蜷川幸雄の娘」と紹介されることが多かったが、最近では「あの蜷川実花の父親が蜷川幸雄」と言われることも多い。それは、写真家、そして映画監督としての存在感がそれだけ増してきたことの証左だろう。

「ガーリー・フォト」からの脱皮

蜷川実花は、1972年に東京都東久留米市に生まれ、桐朋女子高等学校卒業後、多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科に入学した。子供の頃に、浅間山・鬼押出の岩場の上でポーズをつけたバービー人形を撮影していたこともあったというから、写真に興味を抱いていなかったわけではない。だが、本格的に写真作品を制作するようになるのは同大学に入ってからで、公募展に積極的に応募するようになり、1996年に第7回「3.3㎡(ひとつぼ)展」写真部門でグランプリを、第5回「写真新世紀」展で優秀賞を受賞して、一躍注目を集めた。98年には第9回コニカ写真奨励賞を受賞して、その賞金で世界中を旅行して撮影を続けた。同年には、最初の写真集『17 9 ‘97』を刊行している。

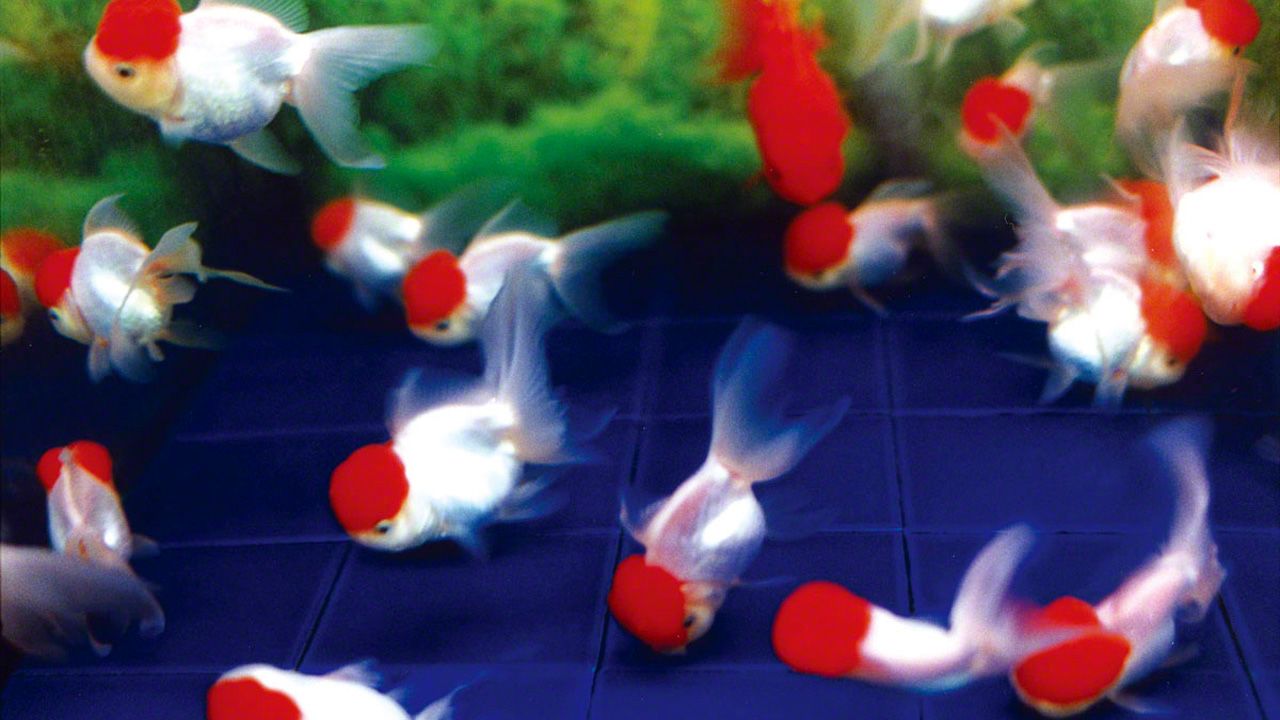

写真集『17 9 ‘97』(メタローグ、1998年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

蜷川がデビューしたのは、ちょうど「女の子写真(ガーリー・フォト)」ブームのまっただ中だった。1990年代になると、大学の写真学科や写真コース、写真専門学校の学生たちの男女比率が逆転する。簡単に撮影できるコンパクトカメラ、カラーコピー機などのツールが出そろったことで、写真家の予備軍の裾野が広がり、若い女性たちが自己主張、自己表現の手段として、身近な環境をいきいきと撮影するようになった。その中から長島有里枝やHIROMIXのような特別な輝きを発する写真家も登場し、「ガーリー・フォト」はブームとして脚光を浴びるようになる。

蜷川のデビュー当時の写真を見ると、セルフ・ポートレート(ヌードを含む)、妹、友人など身近な人物、旅先や室内の情景など、「ガーリー・フォト」の範疇(はんちゅう)にぴったりと収まっている。「ブーム」から距離を置くという選択肢もあったはずだが、蜷川はあえて「ブームに乗る」ことを選んだ。父親譲りの、被写体と巧みにコミュニケーションをとり、コントロールし、素早く画面におさめていく能力の高さに自信があったに違いない。さらに彼女にはもう一つの武器があった。めくるめくような原色にヴィヴィッドに反応する色彩感覚である。こちらは、キルト作家でもある母親から受け継いだものだ。初期には、色の調節機能に狂いが生じたカラーコピー機を意図的に使って、「蜷川カラー」を強烈に打ち出していった。

2冊目の写真集『Baby Blue Sky』(メタローグ、1999年)以降は、他の女性写真家たちとの差別化を図るという意図もあって、自身や近親者にカメラを向けた写真は封印される。代わって、主に旅先で撮影された、カラフルでスピード感のあるスナップショットが登場してくる。同時に、広告・ファッション写真の分野で、その天性の演出力が活かされるようになる。前者は写真集『Pink Rose Suite』に、後者は『Sugar and Spice』にまとめられ、2001年に、長島有里枝、HIROMIXとともに第26回木村伊兵衛写真賞を受賞した。

写真集『Pink Rose Suite』(エディシオン・トレヴィル、2000年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

写真集『Sugar and Spice』(河出書房新社、2000年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

無意識の領域を取り込み拡張する表現領域

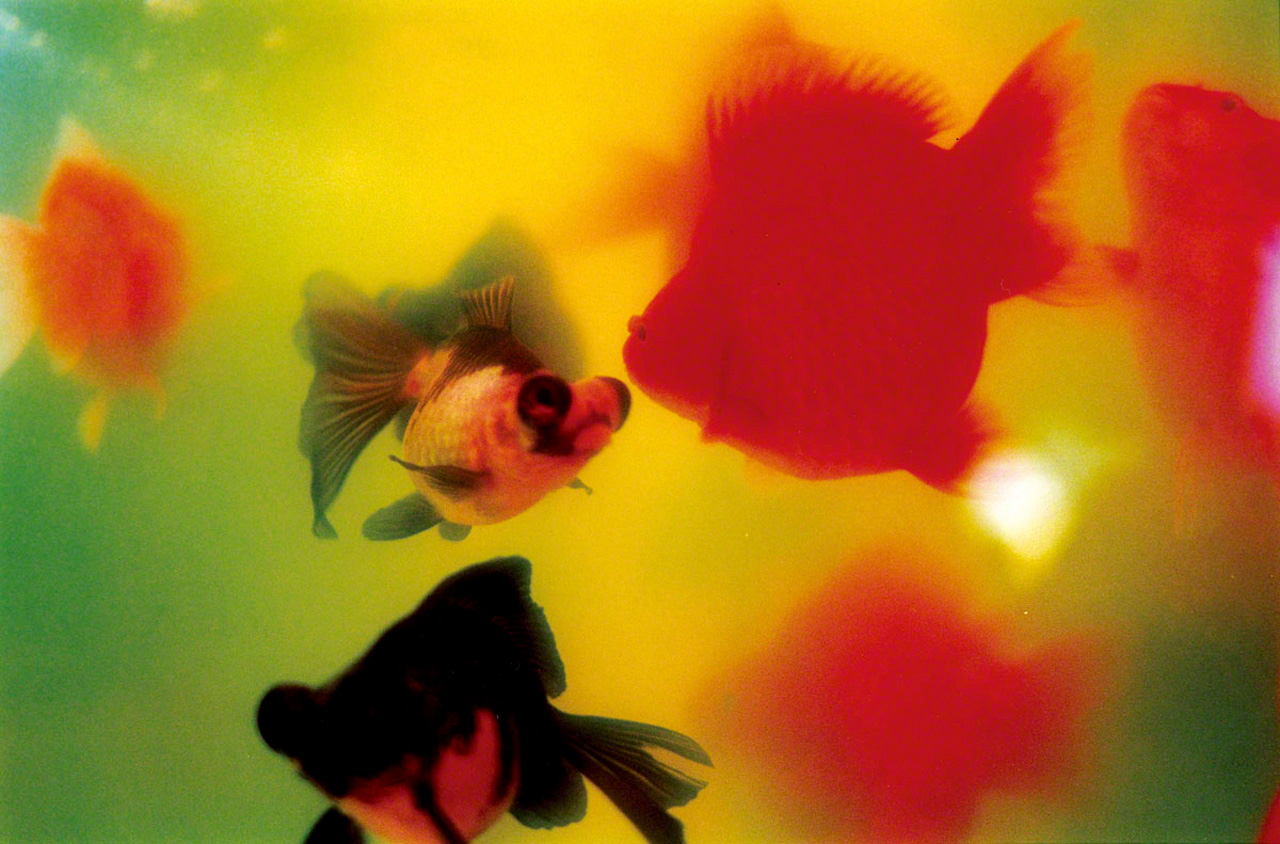

木村伊兵衛写真賞受賞後の蜷川の仕事ぶりには弾みがついてくる。被写体と同化しつつ、その出会いの歓(よろこ)びを表現していくスナップ写真だけでなく、花弁のクローズアップ、人工の極みといえるような造花、金魚などにもカメラを向けるようになった。それらのかわいらしさとグロテスクさがせめぎ合う写真群は、うねるような花たちの小宇宙に読者を誘い込む『Acid Bloom』、極彩色の金魚たちの写真を集成した『Liquid Dreams』、墓場に供えられた造花を、強烈な色味を強調して撮影した『永遠の花』といった写真集にまとめられ、蜷川の写真世界の新たな側面を開示していった。

写真集『Acid Bloom』(エディシオン・トレヴィル、2003年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

写真集『Liquid Dreams』(エディシオン・トレヴィル、2003年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

写真集『永遠の花』(小学館、2006年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

『noir』、『TOKYO INNOCENCE』も興味深い仕事である。ヴィヴィッドな原色の「蜷川カラー」は彼女の代名詞になったのだが、反面「元気で明るい」イメージが強調されることには抵抗を覚えたたようだ。この2冊の写真集では、もともと彼女の中にあった闇の中で蠢(うごめ)くようなビザール(奇怪)な被写体への嗜好性(しこう)をより強く打ち出している。荒木経惟の造語を借りれば、「エロトス(エロス+タナトス)」のタナトス(死への欲動)的な要素に傾いた写真ということだ。蜷川の写真世界は、この時期に、無意識の領域をも取り込みつつ大きく拡張していった。

写真集『noir』(河出書房新社、2010年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

写真集『TOKYO INNOCENCE』(光村推古書院、2013年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

演劇的な想像力を発揮

一方で、コマーシャルの仕事では持ち前の色彩感覚と卓抜な構想力とを合体させ、ゴージャスで装飾的な要素を強調した「ネオ・ジャパネスク」とでもいうべきスタイルを完成させていく。エキゾチシズムを巧みに取り込んだ蜷川の写真は、アジア各国に浸透していくだけでなく、欧米でも注目を集めるようになった。2010年にはアメリカ・ニューヨークのRizzoli社から写真集『MIKA』が刊行された。自らが「メディア」と化し、時代の空気感を素早く読みとって、消費され尽くす前に次々に新たなイメージを打ち出していくそのスピード感はただならぬものがある。

写真集『MIKA』より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Galler

その勢いで、映画の世界にも進出し、監督として『さくらん』(2007年)、『ヘルタースケルター』(2012年)、『Diner ダイナー』(2019年)、『人間失格 太宰治と3人の女たち』(同)を制作・発表して好評を博した。映画の演出の仕事は、蜷川の演劇的な想像力を発揮する場として、むしろふさわしいものと言えるだろう。

2008年11月〜12月に東京オペラシティアートギャラリーで開催された「蜷川実花展―地上の花、天上の色-」は、10年まで岩手、鹿児島、西宮、高知を巡回した。この大規模展の開催以来、美術館での展示が相次ぐ。15年1月〜5月には原美術館で「蜷川実花:Self-Image」展が開催された。長く封印していたセルフポートレートを中心とした展示である。18年6月〜9月の熊本市現代美術館での展示でスタートした「蜷川実花展―虚構と現実の間に-」も、21年まで全国各地を巡回し、多くの観客を動員している。

「蜷川実花:Self-Image」展図録より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

写真家としての原点に立ち戻ろうとする強い意志

この間に、咲き誇る桜の生命力に引かれ、「3.11」後に2500枚を撮り下ろした『桜』、花火の昂揚(こうよう)感を開放的なイメージとして打ち出した『Light of』、父、蜷川幸雄の死の前後を「私写真」として撮り続けた『うつくしい日々』(河出書房新社、2017年、同年5月に原美術館で展覧会を開催)を発表するなど、表現力にさらに磨きをかけていった。

写真集『桜』(河出書房新社、2011年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

写真集『Light of』(河出書房新社、2016年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

20年6月には、リニューアルしたばかりの渋谷PARCOのPARCO MUSEUM TOKYOで、「東京」展を開催する。これまで生まれ育った東京にきちんと向き合った作品はなかったのだが、あえてコロナ禍の街と人にカメラを向けたのだ。ほとんどの写真は「写ルンです」で撮影されているが、そのことにも写真家としての原点に立ち戻ろうとする強い意志を感じる。

写真集『東京 TOKYO』(河出書房新社、2020年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

蜷川実花は、もはや写真家という枠に収まらない存在になりつつある。映画の仕事もそうなのだが、14年には東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の理事に就任した。若い世代のロール・モデルとなる女性アーティストとして、今後の活躍が大いに期待できるだろう。

撮影:蜷川実花

バナー写真=写真集『Liquid Dreams』(エディシオン・トレヴィル、2003年)より ©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery