韓国の「明示的」家族政策と日本の「暗黙的・個別主義的」な子育て支援策

経済・ビジネス 社会 暮らし- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

東アジアにおける少子化・高齢化の進行

東アジア諸社会は急激な少子化・高齢化を経験し、限られた財源の中で、より効果的な福祉システムを構築しなければならないという、共通の政策課題を抱えている。これまでの政策によって形成されてきた福祉資源の配分を、同世代間で配分し直すだけでなく、世代間(若者と高齢者)での配分も見直さなければ、少子化・高齢化のソフトランディングは難しい。いわば、世代内問題と世代間問題に同時に対応しなければならない。

しかし、戦後の東アジア諸社会は、高い出生率と急速な人口増加が特徴で、いわば「若い社会」であった。家族計画事業を通じて人口増加をいかに抑制するかは、急速な近代化を果たすための重要課題であった。例えば韓国では、戦後のベビーブームによる人口増加を抑え、人口の量・質をコントロールすることは経済発展計画の重要施策であり、明示的な「人口抑制政策」が1960年代から1996年まで行われていた(※1)。皮肉にも、人口抑制政策が終わった8年後の2004年からは、出生促進策が導入されている。なお、日本で具体的な出生促進策が打ち出されるようになったのは、韓国よりも早い1990年といわれている(※2)。

東アジアにおける人口指標の変化の時期と度合いは国(地域)によって異なる(図表1参照)。

まず合計特殊出生率(Total Fertility Rate: TFR)から見てみよう。台湾(人口約2,300万人)と香港(人口約700万人)のTFRは特に低い。2009年のTFRは台湾で1.03、香港で1.04。さらに2010年の台湾のTFRは0.895と1よりも低く落ち込んでいる(※3)。次に低いのが韓国(人口約5,000万人)である。1980年には2.83だったが、2005年には1.08に低下し、2009年にはわずかに上昇し1.15となった。日本は1989年のTFRが1.57となり(「1.57ショック」と呼ばれ社会現象となった)、2005年には1.32まで低下したものの、2009年には1.37、2010年は1.39に持ち直している。

次に高齢化率(総人口に占める高齢者の割合)を見ると、日本が最も高く、2009年には22.7%となった。次いで香港12.8%、韓国と台湾が10%台、中国が8.3%となっている。

参考までに、拡大家族世帯(少なくとも夫婦とどちらかの親1人が同居)の割合を見ると、各社会で低下しており、最も低いのが意外にも韓国(7%)で、次いで香港(8.1%)、日本(12.4%)、台湾(14.3%)の順になっている(図表1)。

図表1 東アジア諸社会の人口指標(1980~2000年代)

| 中国 | 香港(1) | 日本 | 韓国 | 台湾 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 合計特殊出生率(TFR) | 1980 | 2.24 | 1.93 | 1.75 | 2.83 | 2.52 |

| 1990 | 2.17 | 1.28 | 1.54 | 1.59 | 1.78 | |

| 2005 | 1.72 | 0.96 | 1.32 | 1.08 | 1.12 | |

| 2009 | -- | 1.04 | 1.37 | 1.15 | 1.03 | |

| 65歳以上人口の割合 (%) | 1980 | 4.9 | 6.7 | 9.1 | 3.8 | 4.3 |

| 1990 | 5.6 | 8.6 | 12.0 | 5.1 | 6.2 | |

| 2005 | 9.1 | 12.3 | 20.1 | 9.1 | 9.7 | |

| 2009 | 8.3 | 12.8 | 22.7 | 10.7 | 10.6 | |

| 拡大家族の割合(%)(2) | 1980 | -- | 16.0 | 20.7 | 17.0 | -- |

| 1990 | -- | 12.5 | 17.8 | 12.5 | -- | |

| 2005 | -- | 8.1 | 12.4 | 7.0 | 14.3 |

注

1. 香港の数値は1981年、1986年、2006年。

2. 香港の数値は、垂直的(3世代以上の世代にまたがる家族世帯)・水平的拡大核家族(おば、おじ、いとこなどが同居する家族世帯)を含む。

出典:各国・地域の統計をもとに作成。Soma et al. (2011) より再引用。

「家族変化の圧縮性」の日韓比較

本稿では、「家族変化の圧縮性」という別の角度に着目することで、重要な日本の特徴を考えたい。ここでいう「家族変化」とは、出生率の変化に加え、家族形成の多様化(流動化・グローバル化)という視点も入れ、離婚の変化と、国際結婚の変化の三つを含んでいる。「圧縮性」とは、(1)変化のタイミングと組み合わせ(三つの変化が短期間で組み合わさって生じているのか、単発的な変化か)、(2)変化の程度(急な変化か、緩やかな変化か)、という観点から、変化の性質を見るものである。つまり、この三つの家族変化の性質がどうか——重なって変化しているか(圧縮性が高いか)、重なって変化していないか(圧縮性が低い)——という視点から考察するものである。

議論を簡略化するためにも、日本と類似性が高いといわれてきた韓国との比較から考えよう。韓国を見る意味は、韓国が次の二つの変化や経験を先取りしている点にある。まず韓国社会は、日本以上に圧縮的な家族変化をすでに経験している。さらに韓国は、1997年に非常に大きな経済危機を日本に先立って経験している。これらへの対応は、日本に非常に多くの示唆を与えるはずだ。

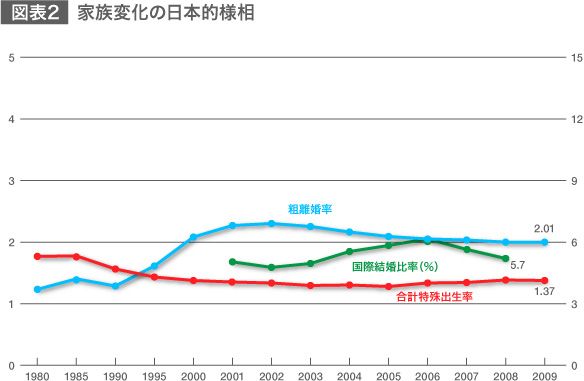

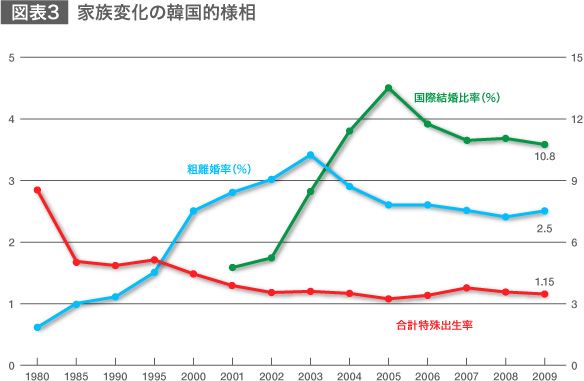

日本と韓国の「家族変化の圧縮性」を比較検討するために、以下の二つの折れ線グラフ(図表2・3)を見比べてほしい。図表2が日本、図表3が韓国のグラフであり、それぞれ、合計特殊出生率 (TFR)・粗離婚率(人口千人あたりの年間離婚件数)・国際結婚比率(夫婦どちらか一方が外国籍の婚姻数の割合)の三つの変化が示されている。大きな特徴は、日本(図表2)は、三つの変化が緩やかであるのに対して、韓国(図表3)は、三つの変化が重なって変化していることである。言い換えると、韓国は少子化・離婚率上昇・国際結婚(※4)の上昇が重なっているのに対して、日本の特に2000年以降は、韓国のような離婚率の上昇も国際結婚比率の上昇も顕著に見られない。上述した「家族変化の圧縮性」の視点から見ると、韓国は圧縮性が高く、日本は低いといえる。

韓国の明示的な「家族政策」

以上の圧縮的な家族変化の中で、まず韓国社会の対応の特徴から、ここでは三点挙げたい。

一点目の特徴は、「多様な家族」を包摂するという視点から、明示的な「家族政策」が形成されてきた点である。特に盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権になり、2004年の「健康家庭基本法」(※5)の制定以降、女性家族部(「部」は日本の「省」にあたる)が「第一次健康家庭基本計画」を策定し、地方自治体でも、例えばソウル市でも「家族政策基本計画」が樹立され、中央政府・地方政府では明示的な「家族政策」の枠組みづくりが進行してきた。

家族とは何かという、その社会の家族像に関わる問題は、政策的な問題以前に、文化的な問題である。したがって、「家族政策」を改革することとは、その社会で当たり前になっている「家族像」を問い直し、家族文化にまで関わるものである。言い換えれば、多様な家族形態の承認、という問題である。この「家族像」がベースとなって、「家族政策」の「家族」の範囲が設定され、さまざまな支援策が行われている。このことを踏まえると、政策的に認知されている「家族」に対する支援策(所得再分配など)をどう拡充するかだけでなく、政策的に「家族」と認知されていない「家族」に対する支援策をどう拡充するか、という点も「家族政策」をめぐる重要な争点となる。

この点について韓国では、「健康家庭基本法」(2004年)の制定過程において、「家族とは何か」「望ましい家族像とは」「どの『家族』にどのような支援策が行われるべきか」といった議論が噴出した。いわば、「家族像」に関する議論自体が政策論議の俎上(そじょう)にあがったのである。従来の政策の前提となる「家族像」をめぐる白熱した政策論議を経て、多様な家族に対する包括的な支援が必要だという政策的枠組みが形成されてきた。そこでの多様な家族とは、養子縁組家族、結婚移民者家族(※6)、ひとり親家族、老人家族といったものである。こうした多様な家族像を公共政策でどう束ねていくか、という視点から、明示的な「家族政策」を掲げているのが特徴である。

関連して、ひとり親施策に関しても、従来の母子福祉法から、2007年にひとり親家族支援法へと改正され、単に母子、父子だけではなく祖父母と孫との世帯である祖孫世帯も「ひとり親家族」という定義に含められた。

二点目の特徴として、子育てニーズを階層面から把握し、家族政策に階層の視点が強く入っている点である。「第一次健康家庭基本計画」を見ると、政策目標数値の中に、ひとり親家族の貧困率を36%(2005年)から32%(2010年)まで下げようと設定されている。ただ、「第二次健康家庭基本計画」の目標数値から貧困率はなくなり、「第一次健康家庭基本計画」で32%まで貧困率を削減できたのかどうかという政策評価はまだ公表されていない。いずれにせよ、 政府の施策の目標数値に貧困率削減が設定され、家族政策の中に階層の視点が強く入っているのは日本には見られない特徴である(図表4)。

図表4 「第一次健康家庭基本計画」における目標数値

| 分野 | 主要指標 | 2005 | 2010 |

|---|---|---|---|

| ケアの社会化 | 育児支援施設利用率 | 47% | 65% |

| 国・公立保育施設 | 1,352ヶ所 | 2,700ヶ所 | |

| 育児費用の父母負担率 | 62% | 42% | |

| 子どもケア支援の連係件数 | 1,000件(2) | 25,000件 | |

| 公的老人療養保護比率 | 1.4% | 4.1% | |

| 職場・家庭 両立支援 | 女性の経済活動参加率 | 50.1% | 55.0% |

| 育児休業利用率 | 26.0% | 36.0% | |

| 男性の育児休業利用率 | 1.9%(3) | 5% | |

| FFI(ファミリーフレンドリーインデックス)による家族親和評価の参与機関数 | 新規 | 1,000個 | |

| 家族支援の 拡大 | GDP対比家族関連公共支出比率 | 0.1% | 0.2% |

| 主観的生活の満足度 | 47%(1) | 60% | |

| ひとり親家族の貧困率 | 36% | 32% | |

| ひとり親家族の子女養育費支援児童数 | 23千名 | 46千名 | |

| 健康家庭支援センター利用者数 | 10万名 | 60万名 | |

| 結婚移民者家族の支援センター開所数 | 51ヶ所(2) | 200ヶ所 | |

| 平等な家族文化づくり | 夫婦の家事分担比率 | 8.1%(1) | 15% |

| 家族生活教育および相談件数 | 3万件 | 5万件 | |

| 危機青少年比率 | 3.6% | 3% |

注

1. 2002年数値。

2. 2006年数値。

3. 全育児休業者中の男性利用者の割合。

出典:女性家族部(2006: 19)

子ども間の格差是正を目指すWe Start 運動

三点目の韓国の特徴として、低所得層の児童に向けたターゲット戦略が挙げられる。韓国社会といえば、非常に教育熱が高いというイメージが強いが、就学前に早期教育や習い事が受けられる子と受けられない子の格差、出発点の不平等問題が日本以上に大きな社会問題として認識されてきた。日本でも「子どもの貧困」が非常にクローズアップされてきたが、韓国社会では「出発点の不平等」「子ども間の格差」という問題は非常に古くて新しい問題とされてきた。この問題に対して、韓国社会では、いわば「低所得層児童支援」とターゲットを明確にした政策手段が形成されてきた。

ここでまず紹介したいのは、社会運動から生まれてきた“We Start”という取り組みである(※7)。近年の中央政府による「ドリームスタート事業」もこのWe Start 事業を参考としている点で、とても重要な取り組みだといえる。“We”とは、“Welfare”と“Education”の頭文字から取ったものである。米国にも“Head Start”、英国には“Sure Start”などがあるが、その韓国版である。「できるだけ幼い時期から、貧困層の子どもと一般の子どもとの不平等を減らさなければ子どもが成人になったときに貧困から脱することができない」というスタートプログラムの理論に基づいて、“We Start”は韓国版の「スタート運動」として、2004年5月に立ち上がった。

筆者が調査を行ってきた城南市(ソンナム市)盆唐区野塔洞はソウルの周辺にある郊外地区である。盆唐区という新都市は、高級マンションが立ち並ぶ地区(中間層以上が居住する地区)と、経済的困難層が居住する地区とがあり、筆者が調査を行ってきた地区は後者に属する。We Start 事業は、貧困児童が200名~300名程度の地域を選定して展開されてきた。2004年に「城南市 We Start マウル」(マウル=村や小さな町)というものが野塔洞木蓮地区に作られ(We Start 木蓮マウル)、それ以降、現在も地域を拡大しながら、低所得層児童・家族支援へのさまざまなプログラムへの取り組みがなされている(※8)。特に、12歳以下の低所得層児童・家庭に対して、市、社会福祉館、保育園、小学校、そして保健所、病院、薬局、企業等が連携してプログラムを提供している。例えば、東南アジアからの結婚移民者の母子世帯に対して、母親の韓国語力があまりないために、子どもの言語発達に課題が見られた場合、保育園が「We Start マウル」に報告し、そこに常駐している保育士や社会福祉士がその家庭を訪問する。そして、子どもの状況、母親の状況を幅広く把握し、子どもの言語発達のために、保育士が絵本の読み聞かせを行ったりしている。こうした支援の過程で、どのような絵本が子どもによいのか、また他にどのような取り組みが必要なのかを母親と話し合ったり、子どもの栄養状態を見て必要があれば牛乳を支給する。子どもへの支援を入り口にして、母親・父親をはじめ、家族に就労や生活を含めた福祉課題はないか、家族全体の視点に立って教育、福祉、健康の包括的対策に取り組んでいる。

偏見を生まない支援を模索

加えて紹介したいのが、放課後対策事業としての、地域児童センターや青少年放課後アカデミーの実践である(※9)。地域児童センターの提供主体は、民間、社団法人、社会福祉法人、宗教団体、個人など多様であり、全国で運営されている。この事業は、各地域の実情に合った支援を重視し、子どもだけではなく親も含めた低所得層児童・家庭への教育、福祉、健康への包括的な支援である。特に盧武鉉政権以降、積極的に展開されてきた。青少年放課後アカデミー事業は、政府主体の低所得層児童支援である。小学校4年生から中学校2年生までの、思春期の子どもたちを対象として、夜10時まで施設は開いている。筆者が調査したソウル市のある青少年放課後アカデミーは、宗教団体が委託を受けて運営していたもので、非常にきめの細かいプログラムを提供していた。

ここで紹介した事業は、いずれも低所得層の児童を入り口とした支援で、いわば、低所得層児童を直接ターゲットとした施策であるが、いわゆる「低所得層児童へのターゲット戦略」には難しい点もある。低所得層児童のみを支援することを明示すると、その児童の家庭が低所得だということを強調することになり、偏見につながるのではないかという「スティグマ問題」が懸念される。支援の実施にあたっては低所得層支援を前面に出さないような配慮をする必要があるが、現場では、実際に支援を受ける子どもの自尊心を尊重しながら、地域の認識変革も求めるという、非常に難しい課題と格闘している。

こうして、日本以上の圧縮的な家族変化と日本より先に経済危機を経験した韓国社会では、多様な家族をどう包摂するかという視点から、明示的な「家族政策」に向けて政策の再編が進んできた。そして、階層の視点から子育てニーズが認知され、低所得層児童に焦点を絞ったターゲット戦略がとられている。

このような特徴を持つに至った要因は何なのか。ここでは三点挙げたい。一点目として、社会運動や民間団体の大きな役割があった。従来の貧民運動や女性運動など、多様な社会運動の連携によって、低所得層児童支援事業や多様な家族支援が地域の資源を活用しながら展開されてきた。二点目は、学界や研究者と政治との近さである。政策課題として社会問題化する過程において、当事者団体や社会運動のみならず、研究者や学界も、政治家や官僚と連携して改革を動かしていくダイナミズムが挙げられる。三点目は強い政治意思である。低所得層支援というのは、盧武鉉政権が特に力を入れたい重要課題と位置づけられていたことも大きい。

「暗黙的・個別主義的な制度改革」を積み重ねてきた日本

韓国に照らして日本を見ると、次の二点を特徴として指摘できる。

第一に、日本は韓国のように明示的な「家族政策」は掲げず、いわば「暗黙的・個別主義的な制度改革」を行ってきたと特徴づけられる。まず、個別主義的と特徴づけたのは、日本政府は韓国政府のように諸政策を「家族政策」として束ねてこなかったからである。韓国の「家族政策」に相当する日本の政策分野は、「保育施策」「少子化対策」「次世代育成支援」「子育て支援」「男女共同参画政策」「ひとり親家庭支援」「ワークライフバランス(仕事と生活の調和)推進施策」といった政策群である。また、暗黙的と特徴づけたのは、日本では韓国の健康家庭基本法策定時のような家族像に関する政策論議が近年活発化しているとは言い難いからである。日本では、諸政策の前提となっている「家族像」の問い直しを行うよりはむしろ、「すべての子どもに対する政策が必要」というアプローチから、子どもを入り口とした政策論議が進められてきた。

日本的なアプローチの例として、地方自治体の「次世代育成支援対策」のアプローチを見よう。例えば東京都の「次世代育成支援行動計画(前期)」では、子育て家庭に対する「一般的な子育て支援」と、「要支援の子育て家庭」「特別な支援を必要とする家庭や子ども」という言い方をしている。一般/特別という区分をもとに、いわば、「一般の子育て支援」を利用するような「一般の子育て家庭」という家族の形が、暗黙的に想定されているといえるのではないだろうか。

日本が韓国のように「家族政策」と明示してこなかった理由は、一つには戦時中の「生めよ・殖やせよ」の反省から明示的な人口政策が避けられてきたという歴史的な背景がある。また、もう一つの背景として、日本は韓国のように圧縮的な家族変化(出生率低下、離婚率上昇、国際結婚比率上昇)を同時タイミングで経験していないことが挙げられる。あくまでも出生率低下のみが政策課題として問題化され、その圧縮的な家族変化がセットで政策課題として問題化されにくい状況であった。

では、家族像の見直し論議はこれまでずっと不活発であったのか。そうではない。家族像の見直し論議、とりわけ、多様な家族を想定した家族法の改正まで踏み込んだ議論が全くないわけではなかった。例えば、1990年代前半の人口問題審議会の議論や、平成10年版(1998年)の厚生白書において、家族像見直しが課題として取り上げられてはいる。しかし、具体的な立法や改正に結びつくことはなかった。家族像の見直し論議は、1990年代から現在に至るまで申し送り事項のような位置づけになってきた。その結果、現実の家族の在り方は多様化しているものの、諸政策の前提は「男性は稼ぎ、女性は子育て・介護や家事をする」「男性は稼ぎ、女性は家計補助的な仕事と家事育児」といった役割分担に基づいた「暗黙的な家族像」から脱却しきれていないのではないだろうか。こうした「暗黙的な家族像」のもとで、個別的に「子育て支援」「ひとり親家庭支援」などの諸政策群が積み重ねられてきている。

第二に、韓国では子育てニーズと階層の視点は強く結びつけて考えられてきたのに対し、日本の子育てニーズは階層的視点よりも心理主義的な側面から把握される傾向があった。すなわち、2000年代に「育児ストレス」「育児不安」が社会問題化され、育児不安感の解消のための子育て支援が必要という議論が中心的であった。一方で、社会経済的基盤が不安定な低所得層や貧困層の子育てニーズが表出されにくかった。 低所得層児童に対する経済的支援拡充よりはむしろ、子育ての不安感、楽しく子育てするにはどのような支援が必要なのかといった形で、子育てニーズが心理主義的な側面から語られ、中間層に対する子育て負担感をいかに緩和するかという問題意識が強かった。この背景には、低所得層支援が必要だという政治的な意思が、従来の政権で強くなかったことも大きい。

さらに、韓国と日本では、運動(民間団体)・学界・政治の三者関係や三者間の距離が異なる点も、両者の違いの背景にある要因である。日本では学問と政治の距離が韓国より遠く、組織的に学界・政治家・当事者団体・運動とが連携して政策課題として問題化したり、法律制定や事業化へつなげていくという手法はまれである。

韓国の経験に学びながら日本独自の政策を

韓国は、2000年代の圧縮的な家族変化を同時タイミングで経験したことで、家族像の見直しを社会的な問題として共有化せざるを得なくなったともいえる。また、1997年経済危機により、今日の暮らしがずっと続くとは限らないという危機感が国民に共有された。日本も景気悪化が深刻化する中で、圧縮的な家族変化を同時タイミングで経験することになった場合に、どのような方向に家族をめぐる諸政策の改革を行うべきかを最後に考えたい。その際、日本と韓国の政策アプローチの違いを配慮して考えたい。

第一に、日本は、韓国のように「家族像」の見直しを真正面から行うよりも、「子ども」を入り口に政策論議を組み立てる傾向がある。この傾向を踏まえ、「多様な子どもを支援する」という形式で、あらゆる家族形態、世帯類型に属する子どもも排除されないような、「多様な子どもを包摂する家族政策」の形成が現実的な方策だと考える。韓国の経験から学びながら、日本独自の道を考えることが重要である。

第二に、日本では、行政も直接的に「低所得層児童」と打ち出してアプローチすることを差し控える傾向があるのではないか。できるだけ子ども全体への普遍的な施策の中で、低所得層児童支援に手厚くする施策を行う、というのがこれまでの日本的アプローチだった。子どもの貧困が社会問題化する中で、「すべての子どもへ」と広げる普遍的な支援と、ターゲットを絞った社会的支援の拡充が重要だと考える。

最後に、暗黙的・個別主義的な制度改革の基盤となっている、家族像(夫婦像・親子像・子ども像・青年像)を一つひとつ解きほぐすことは、より多様な家族の在り方を受け入れる社会に変えていくことにつながっている。例えば、近年の日本社会で急増する単身世帯を政策でどう包摂していくのか。単身世帯化が進むデンマークのように、「単身者に基づく家族」という形で、多様な家族政策の中に束ねていくのか、という点も家族像の問い直しとセットの課題である。それとも異なった包摂の仕方をするのか。圧縮的な家族変化と単身世帯の増加によって、「子ども」「家庭」「若者」といった政策対象を、どう日本的に包摂し直していくかが今日的な課題として問われている。

参考文献

伊藤正一(2011)「台湾の少子化と政策対応」第16回厚生政策セミナー(東アジアの少子化のゆくえ:要因と政策対応の共通性と異質性を探る、2011年10月14日)資料.

女性家族部(2006)『第一次健康家庭基本計画(2006〜2010)』

Naoko Soma (2010), “Rebuilding the Family Unit or Defamilialization?: the Politics of Family Policy for Social Risks in South Korea,” Risk and Public Policy in East Asia, Ashgate, 59-74.

Naoko Soma, Junko Yamashita and Raymond K.H.Chan (2011), “Comparative framework for care regime analysis in East Asia,” Journal of Comparative Social Welfare, 27(2), 111-121.

相馬直子(2005)「韓国における少子化の進展と『育児支援策』の生成」武川正吾編『韓国の福祉国家・日本の福祉国家』東信堂、234-257.

——(2008)「韓国 出発点の不平等と少子化のはざまで:子育ての社会化のジレンマ」泉千勢・一見真理子・汐見稔幸編『世界の幼児教育・保育改革と学力』明石書店、186-213.

——(2011)「家族政策の日韓比較」後藤澄江他編『家族/コミュニティの変貌と福祉 社会の開発』中央法規、73-93.

相馬直子・朴志允(2009)「韓国のシングルマザー政策」杉本貴代栄・森田明美編『シングルマザーの暮らしと福祉政策:日本・アメリカ・デンマーク・韓国の比較調査』ミネルヴァ書房、70-117.

相馬直子・韓松花(2009)「韓国:放課後対策における教育福祉の試み」池本美香編『子どもの放課後を考える:諸外国との比較でみる学童保育問題』勁草書房、141-158.

鈴木透(2011)「日本・東アジア・ヨーロッパの少子化:その動向・要因・政策対応をめぐって」第16回厚生政策セミナー(東アジアの少子化のゆくえ:要因と政策対応の共通性と異質性を探る、2011年10月14日)資料.

(※1) ^ 詳細は、参考文献中の相馬(2005)参照。

(※2) ^ 詳細は、鈴木(2011)を参照。

(※3) ^ 伊藤(2011)より。

(※4) ^ 韓国は1991年から外国人労働者の本格的受け入れを始めた。2004年から(研修生でなく合法的労働者として単純労働者を認める)雇用許可制について定めた「外国人労働者の雇用等に関する法律」が施行され、以後も、急激に増える外国人雇用や国際結婚への対応策として、「在韓外国人処遇基本法」(2007 年)、国際結婚による移民に焦点を当てた2008年の「多文化家族支援法」など、外国人の受け入れに関する一連の法整備が進んでいる。

(※5) ^ 「健康家庭基本法」第1条(目的)は、「健康な家庭生活の営為と家族の維持及び発展のための国民の権利、義務と国及び地方自治体等の責任を明白にし、家庭問題の適切な解決方策を講究し、家族構成員の福祉増進に貢献することのできる支援政策を強化することにより、健康家庭の実現に寄与することを目的とする」と定める。また、「健康家庭」は、同法第3条(定義)において「家族構成員の欲求が充足され、人間らしい生活が保障される家庭」と定義される。原文は、国家法令情報センター・ウェブサイトの健康家庭基本法を参照。

(※6) ^ 韓国国民と婚姻したことがある、又は婚姻関係にある在韓外国人を指す。

(※7) ^ 初期のWe Start 事業の詳細は、相馬(2008)参照。

(※8) ^ 2009年からは、We Start 事業の中央政府版事業である「ドリームスタート」の事業が、城南市中院区上大院2洞で開始された。

(※9) ^ 詳細は、相馬・韓(2009)参照。