関連法が成立:多様な働き方許容する社会へ段階的な見直しを

仕事・労働 社会 経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本では、何十年も長時間労働社会が続いてきた。これまでも長時間労働社会を是正していくべきだとする考えは繰り返し唱えられてきたが、依然として日本人の多くは長時間労働をしている。安倍首相は今国会を「働き方改革国会」を位置付けているが、果たして日本の働き方は変わっていくのか。本稿では今般の働き方改革について、①時間外労働の上限規制②年次有給休暇の取得③多様で柔軟な働き方の実現④副業の推進⑤人材育成——の5点について、その評価と残された課題を考えたい。

時間外労働の上限規制:段階的に引き下げを

第1の時間外労働の上限規制については、臨時的な特別の事情がある場合の特例として、単月で100時間未満を上限に、時間外労働を年 720 時間までとすることが今般の改正労働基準法に盛り込まれた。年間720 時間の上限は、単純に割ると月60時間、一日当たり3時間の残業に相当する。

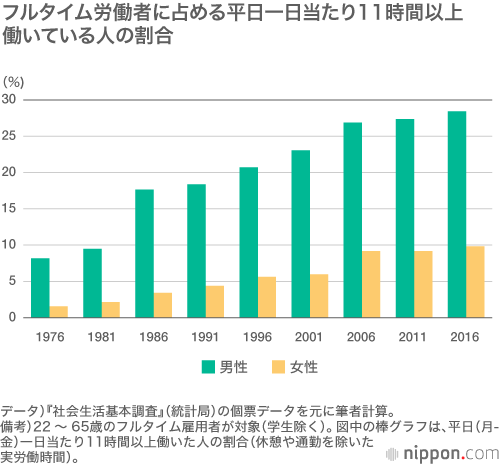

下図に示したように、『社会生活基本調査』(統計局)と呼ばれるタイムユーズサーベイの個票データを用いた筆者の計算によれば、日本人の平日(月~金)の忙しさは趨勢的に増す傾向にあり、2016年時点で平日一日当たりに11時間以上働くフルタイム雇用者の割合は男性の約3割、女性の約1割に相当する。これは通勤時間や勤務の間の休憩時間などを除いた実労働時間であり、一日の所定内労働時間を8時間とすると、これらの人々は一日に少なくとも3時間以上時間外労働をしていると解釈できる。

今般の上限規制を巡っては設定水準が高すぎて、過労を許容することになるとする声も聞かれるが、現状からあまりに乖離(かいり)した無理なルールの設定は、法規制の形骸化につながってしまう恐れもある。まずは実現可能なレベルから始め、上限規制を徹底する土壌を作ることが先決だ。その上で、単月の上限および年間の総労働時間の引き下げなどの早期見直しを図っていくという段階的なステップを踏んでいくことが望まれる。

見直しの際には、ルールのシンプル化も考えていく必要がある。今般の時間外労働の上限規制は、多様な意見に配慮した結果、ルールが複雑になってしまった。シンプルな法制度を整備していくことは、法令違反企業への国民自身による監視力を強化することにもつながる。

有給休暇の“強制取得”義務付け

第2に、今回の労働基準法には、有給休暇の取得促進を目的とした項目も盛り込まれた。具体的には、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、そのうちの5日について使用者は毎年、時季を指定して与えなければならないとするものである。この改正は、時間外労働の上限規制に比べて認知度が低いものの、日本人の働き方を変えていく貴重な一歩といえる。

現在の日本人の年間有給休暇の取得日数は年間平均8日程度で、これは実際に付与された有給休暇日数の半分に満たない。中には、1年間に1日も有給休暇を取得していない人も1-2割程度存在している。このように取得率が低いのは、これまでは有給休暇の取得時季を指定する権利が労働者側にあったことと大きく関係している。

つまり、日本ではこれまで、労働者が申し出ない限り有給休暇は取得できない仕組みになっていたため、同僚や上司に気兼ねして有休取得を申請しにくい雰囲気が多くの職場にあった。今回の時季指定権の使用者への移行は、少なくとも年間5日は半ば強制的に有休を取得することを使用者に義務づけるものである。年間5日の取得は初めの一歩ととらえ、これをきっかけに今後はさらに取得率が上昇していくことが期待される。

不況期にむしろ長時間労働が増加

第3の多様で柔軟な働き方の実現については、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)が新たに創設された。同制度は、職務の範囲が明確で一定の年収(1075万円以上)を有する労働者が高度の専門的知識を必要とする業務に従事する場合、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする働き方である。

この制度は、働いた時間ではなく成果を元に賃金を決めるほうが、より良い成果を出そうとする労働者のインセンティブを引き出し、生産性向上につながるとして、使用者側の期待が大きい。一方で、制度の創設を巡っては、過労を助長することになるとの反対の声も多く聞かれる。

実際のところ、時間外規制の対象から外れた場合、労働時間はどう変化するのだろうか。慶応大学の山本教授と筆者は、同一人物を長期的に追跡したパネルデータを利用して、時間外規制の対象だった労働者が、現行の裁量労働や管理監督者など時間管理が緩やかな働き方に移行した際の労働時間への影響を分析した(Kuroda and Yamamoto 2012)。

規制対象グループと時間管理が緩やかなグループのそれぞれの労働者の属性を可能な限りマッチングさせた上で分析した結果、平時には両グループの平均労働時間には統計的に有意な差が出なかった。ただし、リーマンショックが起こった不況期に分析期間を限定したところ、時間管理が緩やかなグループの労働時間は、規制対象グループよりも長くなり、特にこの傾向は大卒以外の労働者に顕著であることが分かった。

筆者らは、不況になると残業代を節約したい企業が、残業がつかない労働者に仕事をしわ寄せする結果ではないかと解釈している。製造業中心だった時代には、不況になると減産し労働時間は短くなる傾向にあった。しかし、第三次産業が主流の現代においては不況期にむしろ既存の労働者の労働時間が長くなる傾向があり、この点は東京大学の玄田教授、慶応大学の太田教授と筆者の別の研究からも明らかになっている(Genda, Kuroda and Ohta 2015)。

成果型はインセンティブの設計がカギ

現代は、不況になってもやらなければならない仕事が多く、不況期には限られた人員に業務がしわ寄せされやすい。仕事を断ることができない交渉力の弱い労働者を時間外規制の対象から外してしまうと、不況期に長時間労働者が増える要因になってしまいかねない。今後、時間管理が緩やかな働き方の対象範囲を再検討する局面が来たときには、適用対象の範囲について慎重な議論を重ねる必要がある。

もちろん、働き方に画一的なルールを設けることは難しくなってきており、多様な選択肢の一つとして、働く場所や時間にとらわれない自由度の高い働き方は労働者の厚生を上げる側面もある。働き方の選択肢が広がること自体は否定しないが、こうした自由度の高い働き方を導入する際には使用者はインセンティブの設計によっては生産性がかえって低下する可能性に十分留意すべきだ。

過程ではなく成果でのみ評価する成功報酬型の外発的な動機付けは、仕事の質や量が観察可能で、過去のやり方を踏襲すれば同じ生産が可能な仕事にはうまく機能するが、高度で不確実性の高い仕事ではむしろ逆効果となることは、心理学や行動経済学の研究でも指摘されてきている。創造性や革新性が要求される職種の労働者には、失敗も許容されるような環境の整備や内発的な動機付けが不可欠である。

長時間労働是正に先行した副業推進は危険

第4に、今回の働き方改革では、長時間労働是正に先行して副業を認める動きが活発化している。いわゆるクラウドワーカーは世界的に増加傾向にあり、日本も副業を認める方向に舵を切る時期になってきている。しかし、日銀総裁が2018年6月の記者会見で、「1998年から2013年まで続いたデフレマインドが残っている」と述べたように、現在の日本は人口減少と景気回復が相まって深刻な人手不足が顕現化しているにもかかわらず、賃金には上方硬直性が残っている。

賃上げが十分ではない状況において副業を推進すれば、少しでも所得を増やしたい労働者は複数の仕事を掛け持ちすることになり、長時間労働の是正に逆行するだけでなく、賃金の下押し圧力となる可能性もある。

政策は順番を間違えると思いがけない帰結になる場合がある。長時間労働是正に向けてのルールの整備がまだ完全に整っていない中で、先行して副業を推進することは危険であり、副業の推進や法制度の整備の際には、政策の順番に十分に注意しながら進めていく慎重さが求められる。

生産性向上へ教育訓練の抜本的な見直しを

最後に、働き方改革と人材育成との関係について付言したい。これまで日本企業の多くは若年層にトライアンドエラーの機会を与え、育成の段階では必ずしも生産に結びつかない長時間労働も中長期的な投資として認識し、教育訓練を施すことで人的資本形成を行ってきた。

この点に関連して懸念されるのが、昨今の働き方改革の流れで現場からしばしば聞こえてくる、若者を中心とした早帰りの励行である。現在、十分に教育訓練を受けず、仕事の質はそこそこに早帰りを励行されている若者は、十数年後には職場の中核となる。

先述のタイムユーズサーベイを用いて筆者が計算したところ、フルタイムで働く日本人男女のうち、一週間の間に少なくとも一日15分以上の時間を自己研さんに使った人の割合は2016年時点で5%にも満たなかった。スキルを身につけるための自己投資の時間がいかに乏しくなっているかがわかる。

時間をかけたOJTによる教育が難しい時代になった今、日本は働き方改革が将来の日本の生産性に与える影響についても考え、教育訓練方法の抜本的な見直しを行っていく必要に迫られているといえる。

「できるだけ早期に、現在のアメリカ、イギリスの水準を下回る」ように労働時間を着実に短縮する。このフレーズは、現在の日本政府が推進している働き方改革で示された方針ではない。実はこれは1987年に政府の審議会が建議した「構造調整の指針」(新前川リポート)で示されたものだ。この方針が示されてから30年が経過したが、冒頭で述べたとおり、日本人の働き方は以前とほとんど変わっていない。

人口が減少の一途をたどっている日本の労働市場にとって、働き手を確保し、経済成長を実現していくためには、もはや足踏みをし続ける余裕はない。画一的な超長時間労働を前提とした社会から、育児や介護、自身の健康の問題など様々な事情を抱える人であってもそれぞれの希望に応じて多様な働き方が許容される社会へと転換を図っていくことは喫緊の課題である。

参照文献

Yuji Genda, Sachiko Kuroda and Souichi Ohta, “Does Downsizing Take a Toll on Retained Staff? An Analysis of Increased Working Hours in the Early 2000s in Japan,” Journal of the Japanese and International Economies, 36, 2015, pp.1-24.

Sachiko Kuroda and Isamu Yamamoto, “Impact of overtime regulations on wages and work hours,” Journal of the Japanese and International Economies, 26(2), 2012, pp.249-262.

バナー写真:全労連系のメーデー集会後、政府の「働き方改革」に反対をしながらデモ行進をする参加者=2018年5月1日、東京・代々木公園(時事)