コロナ禍でも浸透しないテレワーク、「非定型・知的業務」への移行が遅れた日本

仕事・労働 経済・ビジネス 健康・医療 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

コロナ禍での在宅勤務と労働時間

全国の家計をコロナ禍前から追跡調査している「日本家計パネル調査」(慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センター)によると、20〜70歳の就業者で在宅勤務をしている人はコロナ禍直前の2020年2月には6%程度にすぎなかったが、第1回の緊急事態宣言下の2020年4月には25%程度と、4人に1人が在宅勤務するようになった。

在宅勤務への移行は、感染拡大防止のための政府・自治体からの要請に沿ったものではあるが、働き方の変化という点では、働く場所や時間の柔軟性を高めるという「働き方改革」のメガトレンドに合致するものである。

さらに、コロナ禍では景気後退もあって、就業者の労働時間も減少した。「日本家計パネル調査」によると、週60時間以上働く長時間労働者比率は、20年2月の約7%から大幅に低下し、4月には約4%になった。1つの解釈としては、コロナ禍で日本人の長時間労働が是正され、働き方の柔軟性も高まり、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)も取りやすくなったと言えよう。

しかしながら、その後の動向をみると、こうした変化は必ずしも恒久的なものではなく、短期的なものであった可能性が指摘できる。第1回目の緊急事態宣言解除後、在宅勤務から職場勤務へ戻る企業・労働者が増え、20年9月には在宅勤務実施率が約15%に低下し、週60時間以上働く労働者の比率は約6%に上昇した。

その後も感染状況や緊急事態宣言の有無などで多少の変動はあるものの、同様の状況が続いている。つまり、コロナ禍前からみれば在宅勤務の普及や長時間労働是正は見られるが、20年夏以降はその変化の度合いは限定的と言える。

在宅勤務が定着しない理由

2020年4月の緊急事態宣言下を除いて、日本での在宅勤務の普及が本格化しなかったのはなぜだろうか。よく指摘される理由としては、職務が限定される「ジョブ型雇用」が普及していないことや、在宅勤務だと職場同僚や取引先とのコミュニケーションに支障が生じること、在宅勤務のためのパソコン(PC)・通信機器や運用規定が整備されていないことなどが挙げられる。

しかし、筆者はこれらの理由の根底には、日本の仕事特性として、非定型的で知的労働の要素の大きいタスク(業務)が少なく、定型的なタスクや肉体労働の要素の大きいタスクを多くの労働者が担っていることと、デジタル化や情報通信技術(ICT)活用が遅れていることの2つがあると考える。

タスクとは、仕事を遂行する際の業務内容のことであり、ここで特に注目すべきは「抽象タスク」に分類される非定型かつ分析・対話の多いタスク(企画立案、分析、コミュニケーションを必要とする業務など)である。これらの抽象タスクは、繰り返しの多い定型的な事務や肉体労働を伴うタスクに比べて、在宅勤務でも支障なく遂行しやすい特性がある。

低い在宅勤務率とICT利用度

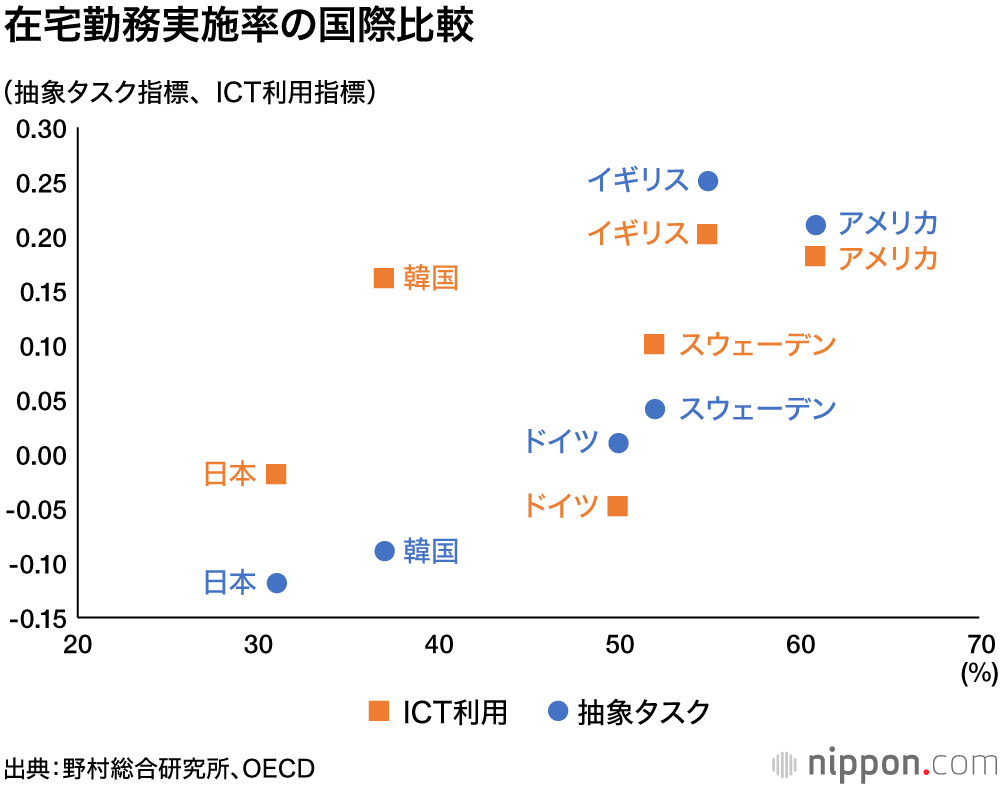

このことは在宅勤務実施率と抽象タスクの大きさを国際比較した図で確認することができる。図は横軸に、野村総合研究所が2020年7月に8カ国を対象に実施したアンケート調査「Withコロナ期における生活実態国際比較調査」(※1)の結果から国別の在宅勤務(テレワーク)実施率を取り、縦軸には経済協力開発機構(OECD)の実施した「国際成人力調査(PIAAC)」を基に指標化した(※2)抽象タスクの大きさ(青色)と、仕事でICTを利用する頻度の多さ(赤色)を取っている。

調査の対象や時期が異なるので、上述の「日本家計パネル調査」での在宅勤務率と水準は異なるが、図の青い点をみると、やはり日本の在宅勤務率は3割程度と国際的にみて最も低く、最も高い米国の6割の半分となっている。さらに注目すべきことに、在宅勤務率が高い国ほど抽象タスク指標が大きい傾向が明確にあり、日本は抽象タスクが最も小さくなっている。

また、図の赤い点は各国のICT利用度の大きさを在宅勤務実施率に対して示しているが、在宅勤務実施率が高い国ほどICT利用度も高くなっている中で、日本のICT利用度は国際的にかなり低くなっていることが分かる。

つまり、日本の労働者は、国際的にみて抽象タスクに従事する割合が低く、かつ、仕事でICTを利用する頻度も少なく、そのことが在宅勤務の幅広い普及・定着のボトルネックになっていると指摘できる。

ICTやロボット化に移行せず

定型的なタスクや肉体労働の要素の大きいタスクはICTやロボットに任せたり、サービス化や産業の高度化を進めたりしていれば、労働者の従事する抽象タスクが多くなる。そして、抽象タスクであれば、PCやオンライン通信を活用して、労働者は在宅勤務でもほぼ支障なく遂行することができるはずである。

他国と違って日本でこうした状況になっていないことの理由としては、1990年代以降にICTが利用できる環境になっても、終身雇用を前提とする日本の「メンバーシップ型雇用」の職場では、職務内容が多様なために正社員を解雇してICTに置き換えることをしなかったことが挙げられる。むしろ非正規雇用という労働力が多く活用できたので、非正規雇用が定型的・肉体的タスクに多く従事するようになったことも指摘できる。

こうした労働市場の構造がコロナ禍での在宅勤務の普及の足かせとなり、感染症拡大につながる、「出勤しての職場勤務」が続き、また働き方改革に沿った柔軟な働き方も進展、定着していない。この状況を打開するには、デジタル化やICTの活用はもちろんのこと、人工知能(AI)や「モノのインターネット(IoT)」などの新しいテクノロジーの導入やロボットのさらなる普及を進めることで、業務特性そのものを変えていく必要がある。

レジリエンス格差の拡大

日本の在宅勤務の普及・定着が部分的であることは、柔軟で健全な働き方ができる労働者とそれ以外の労働者の間で、働き方に格差が生じることを意味する。事実、「日本家計パネル調査」によると、所得階層別に在宅勤務の実施率の2020年2月から21年4月の推移を比較すると、上位20%の高所得層では7%から31%と大幅に上昇した一方で、下位20%の低所得層では6%から8%とわずかしか上昇していない。

同様の傾向は長時間労働の是正でも当てはまり、高所得層ほど週60時間以上働く長時間労働者の比率が大きく減少している。さらに、高所得層ではスキル習得などの学習時間が倍増した一方、中低所得層では変化がなかった

こうした変化はショックに対するレジリエンス(回復力・復元力)に格差が生じてきていると解釈することができる。例えば、在宅勤務や長時間労働でない働き方は、感染症の普及や災害、療養・介護などのライフイベントが生じた際にも仕事を継続できる意味でレジリエンスを高める。学習時間の確保は、急速な技術革新などで求められるスキルが変化した際にも適応できる。コロナ禍で生じた変化は、新たなレジリエンスという側面でも格差を拡大させる可能性があり、留意が必要といえる。

このような格差は従来からの所得格差と比べて把握が難しく、仮に把握できたとしても、是正を促す政策介入の手段が多くはない。所得再分配のような政府による強力な格差是正策は望めないため、個々の労働者や企業が自ら働き方を改革するなど、きめ細かい自主的な取り組みが重要になるといえよう。

バナー写真:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、社員の大半を在宅勤務にしたIT企業の社内(共同)