氷河は溶けるのか : 福祉政策と連携を模索する就職支援

社会 経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

氷河は溶けるのか?

とはいっても、地球温暖化がフェイクニュースだという話ではない。日本の労働市場の話である。バブル崩壊後しばらくして日本の労働市場の状況が悪化した1993年~2004年ころ新規学卒として就職活動にいそしんだ世代を、いわゆる「就職氷河期世代」と呼ぶ。新卒で「正規」の職に就くチャンスを逃し、非正規社員として不利な立場に置かれてきた彼らをいかに支援するかが、社会的な課題となっている。

最初の就職先が人生の明暗を分ける?

もともと、日本の労働市場は「二重構造」であると指摘されてきた。典型的には、大企業などの「恵まれた企業」と中小企業などの「恵まれない企業」にある構造的な差を意味する。

日本では転職が活発ではないこともあり、最初に就職する企業間の差がそのまま被用者間の差に転写されてしまうと考える識者は少なくない。給与水準のみならず、若年時に必要なさまざまな経験をする機会に差がついてしまうのであれば、学卒時に運悪く「恵まれた仕事」に就けなかった人は、キャリア全体にその影響が及んでしまうことは容易に想像できるだろう。本人の能力うんぬんの前に、永続的に不利な立場に置かれ、そのまま凍りついてしまうかもしれないのである。

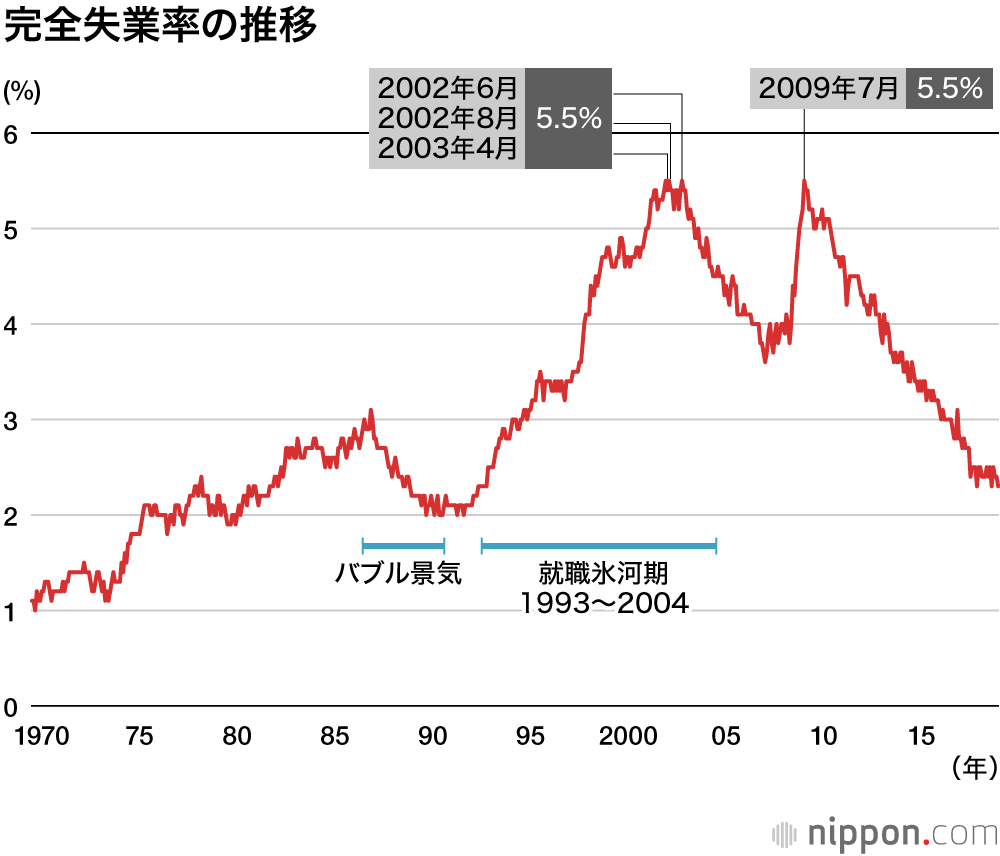

バブル崩壊後、1980年代の円高不況時を超える完全失業率を記録したのが1995年8月(3.2%)、4.0%に届いたのが98年4月である。この後も失業率は悪化の一途をたどり、2002年6月には5.5%に達する。06年11月に4.0%までようやく戻ったと思ったのもつかの間、リーマン・ショックによって、09年7月には再び5.5%を記録した。東日本大震災もあり、4%を切るのは13年6月を待たなければならなかった。

政府の報告書等では、1993~2004年に卒業した世代に注目が集まっているが、もう少し広く、1990年代後半以降、15年間前後の不況期に労働市場に出なければならなかった学卒者は、初職で恵まれた仕事に就ける可能性はどうしても低くなる。そして彼らは現在30~40代を迎えている。

氷河期世代の支援に本腰

政府は2019年5月「就職氷河期世代支援プログラム」を策定し、3年間で30万人の就職氷河期世代からの正規雇用を増やすことを目標に掲げている。その手段をおおまかにまとめると、(i) ハローワーク(公共職業安定所)におけるキャリアコンサルティング、(ii)(社会人が必要に応じて最新技術などの再教育を受けられる)リカレント教育を利用した資格取得の促進と(iii) 補助金による企業側への働き掛けからなり、伝統的な失職者支援の延長上にあるのが分かる。

もともと(i)~(iii)の三本柱で構成される失職者支援は、雇用保険の枠内で整備され、就労していた被用者がたまたま失職してしまったときの対処として設計されている。日本においては、雇用保険が使用者と被用者の共同拠出で成立していることを考えると、拠出に裏付けされたそれなりの額の一時給付を足掛かりに、失職中の生活を安定させ、サービス拠点であるハローワークを中心に、再就職活動にまとまった時間を投じるという形が念頭に置かれている。

逆に言えば、結婚や出産などで一度家庭に戻りブランクが長い人や、そもそも就労したことがない人を支援対象とは考えてこなかった。拠出がない(もしくは少ない)ため、生活を安定させるに足る一時金を保険会計から給付することは難しい。そうなれば、平日昼間の利用を想定して設計されているプログラムに参加することも簡単ではない。また、そもそもサービス拠点であるハローワークにまで出向かないと支援が始まらないという物理的制約もある。

雇用政策と福祉政策の連携模索

そこで、今回の支援プログラムでは、従来は、雇用政策とは一線を画してきた「生活困窮者相談支援機関との連携」という新たな方向性を打ち出している。この生活困窮者支援機関は、生活保護制度など社会福祉政策に依拠し、拠出と給付という保険原理に制約されていない。

また、巡回相談や自宅訪問、電話対応などに慣れており、窓口への来訪を待つスタイルのハローワークとは、支援を必要としている人との関係構築方法が異なる。新卒時に正規の職を得られなかったことをきっかけに引きこもりなど社会的孤立を深める人への支援では、行政側から手を差し伸べる発想も必要だ。就職氷河期世代の支援には、旧来の雇用政策の枠にはまらない、新しい方法が模索されているのである。

こうした支援のあり方は、望ましい方向にあるとも解釈できるが、実は就職氷河期世代が置かれている状況が、より深刻であるがゆえなのかもしれない。

卒業時に不況だった世代が労働市場で不利な立場に置かれ続けるという現象(これを履歴効果といったりする)は、玄田有史氏をはじめとした労働研究者によって2000年前後より繰り返し指摘されてきた。

最近、玄田有史・近藤絢子・太田總一の三氏の共同研究(※1)が出版されるに及んで、決定的に明らかになった。この論文で、著者達は就業率について、「学卒時の失業率は日本の男子高卒者について長期に渡る負の効果を与えている。学卒時に失業率が1%ポイント高かった場合、12年以上に渡って就業率を3~4%ポイント低めている」と主張した(原文p.170を筆者訳)。

この効果は米国と比較しても大きい。たとえばバブル崩壊時から失業率が3%ポイント悪化したとすると、その世代の男子高卒の就業率は9~12%ポイントも低くなる。30~34歳の女性の労働力率の底上げ(M字カーブの解消)に十年単位で時間がかかっている現状から考えると、10%ポイントを超える減少は大きい。労働時間や年収についても同様に負の持続的効果が認められることも考慮すると、確かに、高卒男子の就職氷河期世代は、卒業後10年を経過してもなお、不利な立場に置かれ続けていると考えるべきだろう。氷河は溶けそうもない。

大卒者の「氷河」は溶けている

ところが、この論文で報告された分析結果では、大卒者については負の持続的効果が認められないのである。

「氷河期世代」と言って一般の人がイメージするのは、エントリーシートを延々と入力し、何十社もの説明会や面接に通い詰めた揚げ句に、「当社とはご縁がありませんでしたが、今後のご健闘をお祈りします」という不採用通知、通称“お祈りメール”で「あえなく撃沈!」と戯画化される大卒者である。

これに対し高校新卒市場は、学校が直接介在することで大学新卒市場よりもシステム化されており、就職の2年も前から就職活動にばたばたすることはない。就職氷河期世代というキーワードと高卒者があまり結び付かないのだが、実際に氷河の厳しさに苦しめられてきたのは高卒者であり、男子大卒者に関しては、履歴効果は証明されていない。

つまり、男子大卒者は、就職氷河期に労働市場に飛び込まないといけなかったからといって、永劫(えいごう)、不利な立場に立たたされ続けてきたわけではないのだ。保守的に見積もっても、卒業後数年を経過してしまえば、平均的に見れば前後の世代と大差はない状況だと考えるのが無難なのである。その意味で、彼らにとっての氷河はいずれ溶けてしまう代物だったという解釈が成立する。

「世代」の問題ではなく、個別の要因

結局、こうした実証研究を素直に解釈する限り、大卒者に象徴される就職氷河期「世代」というまとまった集団を想定することはあまり意味がない。30~40歳代を超えてもなお就業できない人々は、世代全体の影響というよりは、その人の個別的要因で、長く労働市場を離れてしまったと想定すべきだろう。

ところが、ハローワークは雇用保険との関わりが強いため、個別にカスタマイズしたサービスに慣れていない。さきに整理した三本柱の施策も、「就業経験のある平均的な失職者」にシステマティックに対応するにはよいかもしれないが、紆余(うよ)曲折を経た少数派に対応するにはフレキシビリティが足りていない。

となれば、生活困窮者支援事業などに携わってきた社会福祉系統の諸機関に助力を仰ぐのは正解だろう。労働市場のクレバスにこぼれ落ちる人々には、個別の丁寧な救援が必要なのであり、ことさら氷河期だけを特別視する必要もないのではないか。気を配ればどこにでもいることがわかる就職困難者への支援体制を整える方向を指向すべきだろう。彼らの氷河を溶かすことは容易ではないのだから。

バナー写真 : PIXTA

(※1) ^ Yuji Genda, Ayako Kondo, and Souichi Ohta, “Long-Term Effects of a Recession at Labor Market Entry in Japan and the United States,” Journal of Human Resources, Winter 2010, vol. 45, no. 1, pp.157-196